20 век

1900–1910-е годы

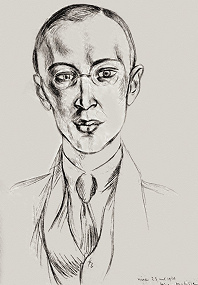

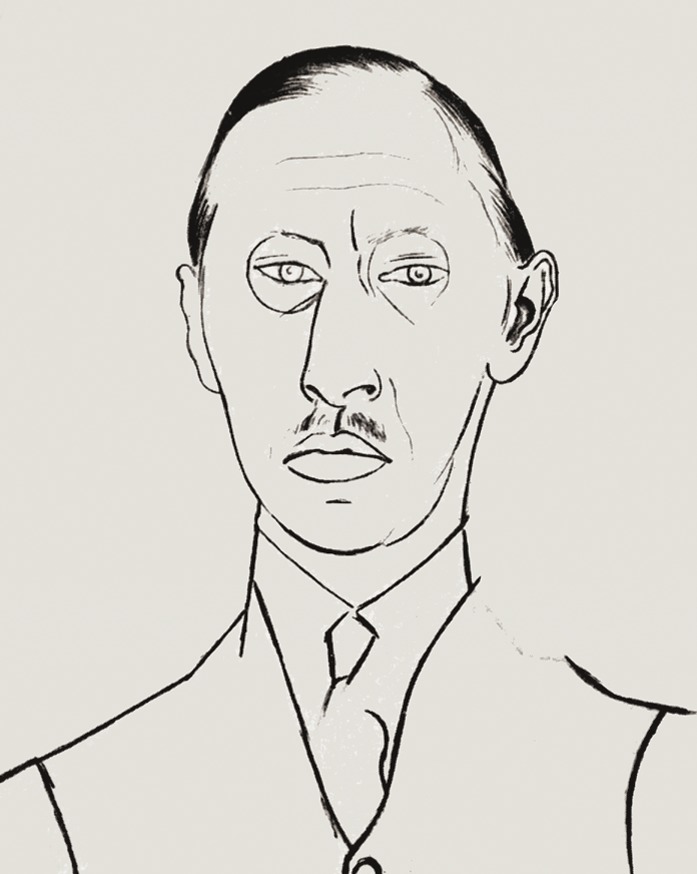

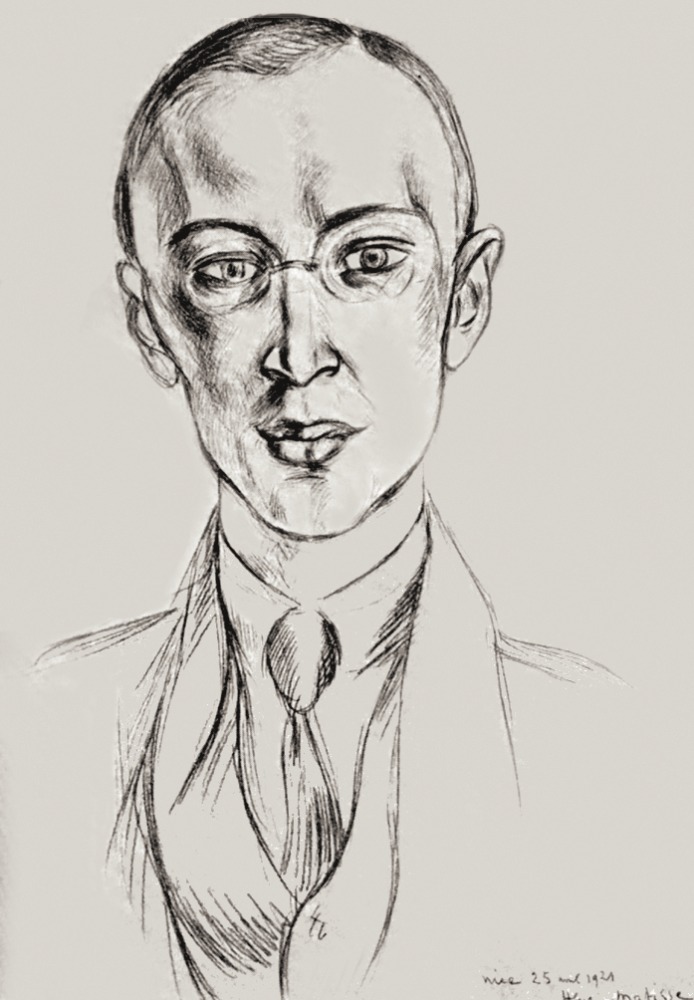

Признаки нового этапа в эволюции рус. музыки наметились к кон. 1900-х гг. и полностью определились в 1-й пол. 1910-х гг. Русская музыка в этот период, как и рус. искусство в целом, – неотъемлемая часть мирового художественного процесса. Дарование гражданских свобод (по Манифесту 17 окт. 1905) способствовало активизации музыкально-общественной жизни. Возникают новые формы концертной деятельности, издательства, музыкально-просветительские учреждения: народные дома (в крупнейшем петерб. Народном доме имелся оперный театр), народные консерватории (первая – в Москве, 1906). Современная музыка, русская и зарубежная, занимает значительное место в циклах симфонических и камерных концертов А. И. Зилоти (С.-Петербург, 1903–13), в программах кружка «Вечера современной музыки» (С.-Петербург, 1901–12), организованного муз. критиками В. Г. Каратыгиным, А. П. Нуроком, В. Ф. Нувелем, педагогом и композитором И. И. Крыжановским. На собраниях «Вечеров» состоялись композиторские дебюты И. Ф. Стравинского и С. С. Прокофьева.

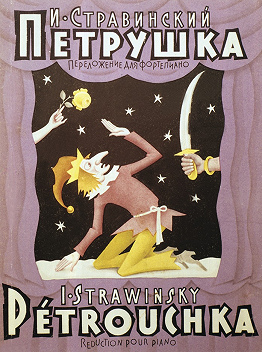

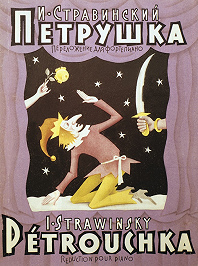

Музыкальный театр. Важную роль сыграло основанное А. Н. Бенуа и С. П. Дягилевым художественное объединение «Мир искусства» (1898–1924), одним из главных направлений деятельности которого стал муз. театр. Организация Дягилевым Русских сезонов (1907–13) и Русского балета С. П. Дягилева (1911–29) способствовала беспримерному расцвету русского музыкального театра. В оперных спектаклях Русских сезонов (с 1908) были представлены «Борис Годунов» и «Хованщина» Мусоргского с участием Ф. И. Шаляпина, «Майская ночь» Римского-Корсакова. С Русским балетом, достигшим в 1910-е гг. мировой известности, была связана деятельность балетмейстеров М. М. Фокина, Л. Ф. Мясина, Б. Ф. Нижинской, танцовщиков Т. П. Карсавиной, А. П. Павловой, В. Ф. Нижинского. Спектакли давались в Париже, Лондоне, др. городах Европы и Америки. Антрепризой Дягилева были впервые представлены балеты, а также «Свадебка» (рус. хореографические сцены с пением и музыкой, 1923) Стравинского.

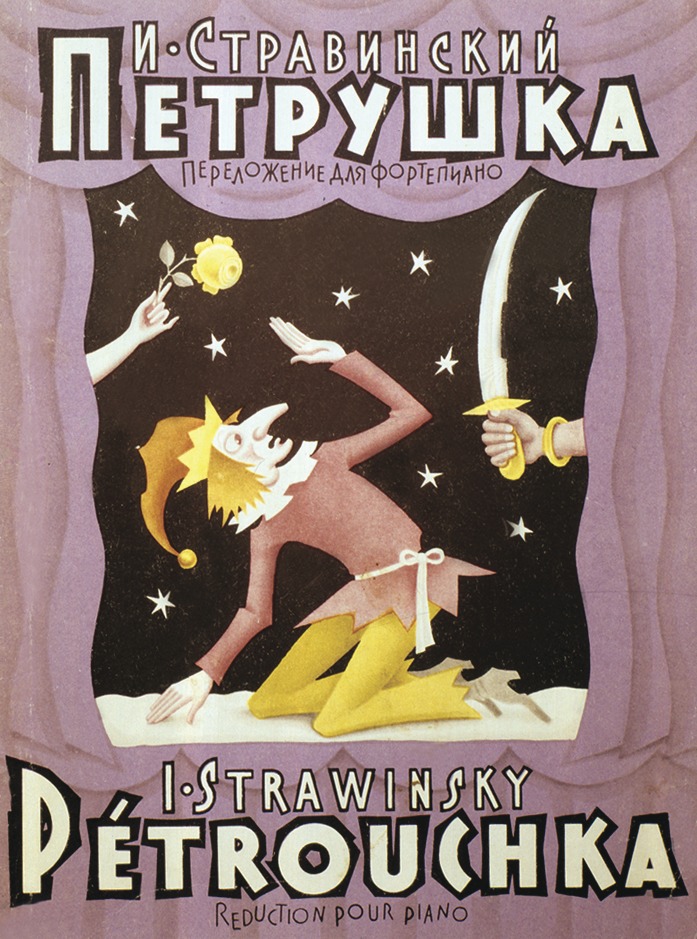

Начало авангарда. Усвоив в начале творческого пути красочный мир гармоний и тембров Новой русской школы, Стравинский, ученик Римского-Корсакова, в своей дальнейшей эволюции предложил принципиально новые художественные решения, существенно обогатив сферы звуковысотности, ритмики и оркестровки. Мировое признание рус. композитору принесли балеты «Жар-птица» (1910), «Петрушка» (1911), «Весна священная» (1913). Последний содержит дерзкие и в то же время сценически оправданные, мастерски рассчитанные ритмические эксперименты (напр., заключительная «Великая священная пляска»). В дальнейшем Стравинский многократно менял темы и стили (от славянской языческой архаики до античных мифов, от русского муз. фольклора до европейских стилей 17–18 вв., от григорианского хорала до православных песнопений), перепробовал все современные ему техники композиции (включая серийную). При этом связь с русской муз. традицией композитор сохранил до конца своих дней.

Стремление противопоставить дерзкую новизну идеалу трепетных чувств и возвышенных эмоций, сложившемуся в рус. музыке золотого века, объединяет Стравинского с Прокофьевым. Уже в ранних фортепианных опусах (1908– 1914: «Наваждение», Токката, 1-й концерт с оркестром, «Сарказмы») Прокофьев явно тяготеет к расширенной тональности, смело экспериментирует с ритмикой и фактурой. Впрочем, при всей своей радикальности композитор никогда не выходит за пределы тонального мышления, хранит верность лирической мелодии и классическим муз. формам, что особенно заметно в зрелых сочинениях. В богатом оперном наследии композитора это выразилось в постепенном усилении ариозного начала: от «оперы диалогов» «Игрок» (по Ф. М. Достоевскому, 1916) до насыщенной кантиленой оперы «Война и мир» (по Л. Н. Толстому, 1943).

Тягу к радикальным экспериментам обнаруживают композиторы, следующие в русле традиции Скрябина: И. А. Вышнеградский, А. С. Лурье (сочиняли с использованием микротонов), Н. А. Рославец (создатель техники «синтетаккордов»), Н. Б. Обухов и др. Их новации аналогичны западным, а в некоторых случаях опережают их. Так, первое в истории сочинение в 12-тоновой серийной технике (Струнное трио) было написано Е. Голышевым в 1914, за неск. лет до А. Шёнберга, создателя рационального «метода сочинения двенадцатью тонами». Почти все композиторы этого круга стали впоследствии эмигрантами, так или иначе продолжившими за рубежом творческие поиски, начатые в России.

Нач. 20 в. отмечено расцветом рус. исполнительской школы. На оперной сцене и концертной эстраде блистали певцы Ф. И. Шаляпин, Г. С. Пирогов, Л. В. Собинов, А. В. Нежданова, И. В. Ершов, скрипачи Л. С. Ауэр, И. В. Гржимали, виолончелист А. А. Брандуков. Мировой размах приобрели пианистические выступления С. В. Рахманинова.

1920-е годы

Организация музыкальной жизни. РАПМ, АСМ. Окт. революция 1917 принесла новые формы организации муз. жизни. Как и др. искусства, музыка превратилась в предмет гос. политики. Согласно декретам Совета народных комиссаров от 12.7.1918 и более поздним были национализированы Петроградская и Московская консерватории, музыкальные театры (императорские Мариинский и Большой), нотные издательства (в т. ч. фирма Юргенсона, преобразованная в Музыкальный сектор Гос. изд-ва, с 1931 Музгиз, с 1964 «Музыка»), а также исполнительские коллективы (Придворная певческая капелла, Синодальный хор, оркестры). Главный акцент был сделан на внедрение муз. искусства в массы посредством популяризаторской деятельности, отчасти продолжавшей накопленный до революции опыт (народные консерватории, любительские хоры). Музыка играла важную роль в таких массовых агитационных формах, как тематические действа на площадях в ознаменование гос. событий: «Пантомима Великой революции» (Москва, 1918), «Действо III Интернационала» (1919, Петроград), «Взятие Зимнего» (1920, там же). В них звучали революционные песни и классическая музыка (Бетховен, Шопен, Скрябин, Римский-Корсаков). Были попытки изобретения для подобных случаев и совершенно новых звучаний. Так, композитор А. М. Авраамов создал «Симфонию гудков» (1922), в которой принимали участие заводские и корабельные гудки, сирены, автомобильные сигналы, колокола, пушки, пулемёты.

После 1917 муз. жизнь России оказалась расколотой: многие профессиональные музыканты стали эмигрантами. Среди них были крупнейшие композиторы и музыканты-исполнители: Рахманинов, Н. К. Метнер, А. Т. Гречанинов, Н. Н. Черепнин (известным композитором стал и его сын А. Н. Черепнин), Шаляпин, Зилоти, С. А. Кусевицкий. Ещё до 1-й мировой войны за границей обосновался Стравинский; в 1918 надолго покинул Советскую Россию Прокофьев (окончательно вернулся в 1933).

Общественно-музыкальная жизнь в СССР 1920-х гг. была пёстрой, в борьбе за новое искусство сталкивались разл. группировки. Просветительской работой занимался гл. обр. Музыкальный отдел (МузО) Народного комиссариата просвещения, до 1929 руководимого А. В. Луначарским. Задачи образовательного характера занимали важное место в практической работе объединения «Пролетарская культура» (Пролеткульт), которое стремилось развивать разнообразные формы муз. самодеятельности – кружки, хоровые коллективы, ставя целью создание «пролетарской музыки». Классовый критерий в подходе к культуре привёл к резкому отрицанию наследия прошлого. В 1923 возникло новое объединение – Российская ассоциация пролетарских музыкантов (РАПМ, иначе АПМ, ВАПМ). Главными направлениями деятельности РАПМ провозглашались «методологически-классовый подход» к искусству и просвещению и «пропаганда среди пролетариата музыкально-революционных произведений и динамически насыщенных произведений прошлого». Деятельность РАПМ, распущенной в 1932, была пропитана вульгарным социологизмом: музыка прошлого допускалась лишь «классово созвучная»; современное композиторское творчество (Прокофьев, Стравинский и др.) классифицировалось как «упадочное», «мелкобуржуазное». Подлинная пролетарская музыка, согласно идеологии РАПМ, должна быть создана самим пролетариатом в доступных ему формах, т. е. прежде всего в жанрах массовой песни и хора. Крупные жанры профессиональной музыки отвергались; композиторы «непролетарского» происхождения (т. е. практически все наличные профессиональные силы) объявлялись «классово чуждыми» или, в лучшем случае, «попутчиками». Хотя партийное руководство формально отмежёвывалось от идеологии «пролетарских музыкантов», именно эта идеология в переработанном виде в нач. 1930-х гг. была положена в основу официальной доктрины советского искусства – социалистического реализма.

Большинство профессиональных композиторов 1920-х гг. объединилось в Ассоциацию современной музыки (АСМ, 1924–31; работала в Москве и с 1926 в Ленинграде). Ассоциация являлась отделением Международного об-ва современной музыки; главная задача её деятельности заключалась в пропаганде творчества современных советских композиторов на родине и за рубежом, а также в популяризации в Советском Союзе новых произведений зарубежных композиторов. Критерий профессионального мастерства и таланта играл важнейшую роль; при этом программа АСМ не была связана со стилистическими ограничениями, в неё входили композиторы разной ориентации – от Н. Я. Мясковского (одного из основателей АСМ), А. Н. Александрова, Ю. А. Шапорина до А. В. Мосолова, В. М. Дешевова и Д. Д. Шостаковича (членами АСМ были также Н. А. Рославец, В. В. Щербачёв, Л. А. Половинкин, Г. Н. Попов, Л. К. Книппер, В. Я. Шебалин, Д. Б. Кабалевский и др.). АСМ устраивала симфонические и камерные концерты, издавала ж. «Современная музыка». Деятельность Ассоциации протекала в постоянной борьбе с «пролетарскими музыкантами», видевшими в АСМ оплот буржуазного искусства. Однако на самом деле мн. произведения членов АСМ были прямо связаны с актуальной советской тематикой (2-я, «Посвящение Октябрю», и 3-я, «Первомайская», симфонии Шостаковича).

Одним из важнейших лозунгов 1920-х годов был призыв к коллективизму во всех сферах культурной жизни. Проявлением коллективистского энтузиазма стал Производственный коллектив студентов-композиторов Моск. консерватории (Проколл), организованный в 1925 (в 1928 его члены вступили в РАПМ): А. А. Давиденко, В. А. Белый, Б. С. Шехтер, М. В. Коваль, Н. К. Чемберджи, З. А. Левина и др. Проколловцы культивировали в своем творчестве массовые песенные жанры; в 1927 ими была создана коллективным методом первая советская оратория «Путь Октября» («музыкальное действие в 3 звеньях»).

Композиторское творчество. В 1920-х годах, с одной стороны, продолжали существовать и развиваться наметившиеся до 1917 стилистические тенденции, с другой – возникли новые, подчас радикальные примеры «левой» музыки, аналогичной «левой» поэзии, живописи и театру. Молодые композиторы стремились к созданию новаторского искусства, которое соответствовало бы революционным задачам построения нового общества, однако не страдало бы упрощённостью и примитивизмом продукции РАПМ. Новая музыка должна была стать динамичной, созвучной ритмам современной городской жизни, упорядоченной как заводской механизм, её нужно было освободить от психологизма, от лирического «слюнтяйства». Урбанистический пафос пронизывал музыку молодых радикалов («Рельсы» Дешевова, 1926, «Завод» Мосолова, 1928, подражающие звукам работающих машин).

Другое направление муз. новаторства представлено в 1920-х гг. прежде всего в творчестве крупнейшего советского симфониста Мясковского. В его 6-й симфонии (1923) с большой худож. силой воплощено трагическое, «блоковское» переживание революции. Значительным стал дебют в симфоническом жанре Шостаковича (1-я симфония, 1925).

Исполнительство. В 1920-х гг. продолжают свой творческий путь музыканты старшего поколения: дирижёры Н. А. Малько, К. С. Сараджев, хоровые дирижёры Н. М. Данилин, М. Г. Климов, М. Е. Пятницкий, пианисты Ф. М. Блуменфельд, А. Б. Гольденвейзер, К. Н. Игумнов. Заявляют о себе и молодые музыканты: дирижёры А. В. Гаук, Н. С. Голованов, В. В. Небольсин, С. А. Самосуд, хоровой дирижёр А. В. Свешников, пианисты Г. Г. Нейгауз, В. В. Софроницкий, С. Е. Фейнберг, М. В. Юдина, скрипачи М. Б. Полякин, М. Г. Эрденко, певцы И. С. Козловский, С. Я. Лемешев, А. С. Пирогов, М. О. Рейзен и др. Возникают новые исполнительские коллективы (оркестр без дирижёра Персимфанс, 1922–33; Симфонический оркестр Всесоюзного радио, 1930; Струнный квартет Московской консерватории, 1923, с 1931 имени Бетховена).

1930-е годы

Творчество в условиях централизации управления музыкальным искусством. К нач. 1930-х гг. многим «вольностям» предыдущего десятилетия постепенно пришёл конец. Отмена НЭПа означала закрытие частных муз. издательств и концертных антреприз, с которыми была тесно связана деятельность АСМ. Управление искусством, в т. ч. музыкой, принимало всё более централизованный характер, особенно после постановления ЦК ВКП(б) от 23.4.1932 «О перестройке литературно-художественных организаций», согласно которому все существовавшие объединения и организации объявлялись распущенными. Взамен учреждались творческие союзы, в т. ч. Союз композиторов, организованный летом того же года; профессия композитора приобрела юридически законный статус. Наряду с этим постановление предполагало, в сущности, создание департаментов, административно управляющих искусством.

В 1930-х гг. советская музыка постепенно приобретает иной, по сравнению с предыдущим десятилетием, облик. Индустриальная держава, строительство которой шло ударными темпами, нуждалась в особом искусстве – монументальном, оптимистическом по духу, общепонятном, отнюдь не напоминающем бурные эксперименты 1920-х гг. В то же время естественная эволюция музыки привела к актуализации традиционных форм и жанров – этот процесс проявился и за пределами СССР, где на искусство не оказывалось идеологического давления. В 1930-х гг. в советской музыке были «реабилитированы» темы исторического прошлого, классическое наследие приобрело новую актуальность как образец для подражания. На первый план выдвигается «песенная» опера, повествующая о героических событиях недавнего прошлого, опирающаяся на простой мелодический стиль в духе 1-й пол. 19 в. («Тихий Дон» И. И. Дзержинского, 1935; «В бурю» Т. Н. Хренникова, 1939). С другой стороны, истинно глубокие, новаторские произведения, особенно музыкально-театрального жанра, не приветствовались: опера Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» (по Н. С. Лескову), с большим успехом поставленная в 1934 в Ленинграде и Москве, была подвергнута уничтожающей критике в редакционной статье «Сумбур вместо музыки» газ. «Правда» (28.1.1936). После этого опера надолго исчезла из репертуара советских театров (2-я ред. поставлена в 1963). Критически была принята и опера Прокофьева «Семён Котко» (1939); его же кантата «К 20-летию Октября», невзирая на политически актуальную тему и блестящий муз. материал, не была допущена к исполнению. Поддержку получили кантата Прокофьева «Александр Невский» на основе музыки к одноимённому кинофильму режиссёра С. М. Эйзенштейна и монументальная симфония-кантата «На поле Куликовом» (на текст А. А. Блока) Шапорина (обе 1939).

Шостакович продолжает великие традиции европейского симфонизма, восходящие к Бетховену, но непосредственно воспринятые через творчество Г. Малера. Рус. корни музыки Шостаковича, связанные с Мусоргским, с наибольшей полнотой обнаруживаются в его вокальных сочинениях. В противовес официально насаждаемому упрощенчеству его крупные произведения (в т. ч. «триада» симфоний № 4–6, 1936, 1937, 1939) несут в себе подлинную философскую глубину. Всё творчество Шостаковича является муз. летописью 20 столетия, его трагической истории. Центром муз. стиля Шостаковича становится необычайно гибкая мелодическая интонация, на основе которой возникают и грандиозные полотна его симфонических произведений, и сочинения камерных жанров.

Советская песня, киномузыка, оперетта. Приоритетный жанр 1930-х гг. – массовая песня, лучшие образцы которой принадлежат И. О. Дунаевскому («Песня о Родине», 1936, «Марш энтузиастов», 1940, и др.), В. Г. Захарову, М. И. Блантеру, Н. В. Богословскому, В. П. Соловьёву-Седому, а также Л. О. Утёсову, создателю «Теа-джаза» (Ленинград, 1929; в дальнейшем стал основой Гос. эстрадного оркестра РСФСР). Широкую известность коллектив приобрёл благодаря участию в кинофильме режиссёра Г. В. Александрова «Весёлые ребята» (1934). Киномузыка в это время превращается в один из популярнейших жанров. Песни, написанные для кино Дунаевским, А. Я. Лепиным, Ю. С. Милютиным, братьями Покрасс, Хренниковым, стали муз. символами эпохи в неменьшей степени, чем симфонии Шостаковича и кантаты Прокофьева. С кон. 1920-х гг. получает развитие оперетта (Дунаевский, Н. М. Стрельников, позднее Б. А. Александров, Милютин, А. Г. Новиков, К. Я. Листов, О. Б. Фельцман, Хренников и др.).

Исполнительство. В 1930-х гг. формируется советская школа исполнительского искусства. С 1933 проводятся Всесоюзные конкурсы музыкантов-исполнителей; советские пианисты и скрипачи с успехом участвуют в международных конкурсах (первый выезд состоялся в 1927 в Варшаву на конкурс им. Ф. Шопена, победителем стал Л. Н. Оборин). Приобретают известность дирижёры Н. П. Аносов, К. К. Иванов, А. Ш. Мелик-Пашаев, Е. А. Мравинский, пианисты Я. И. Зак, Я. В. Флиер, скрипачи Г. В. Баринова, Д. Ф. Ойстрах, виолончелист С. Н. Кнушевицкий, певцы М. П. Максакова, М. Д. Михайлов, Г. М. Нэлепп, Н. Д. Шпиллер. Создаются новые коллективы: Гос. симфонический оркестр СССР и Гос. хор СССР (оба 1936), Ансамбль народного танца СССР (1937).

Музыка в национальных республиках. В 1920–30-х гг. продолжили свою деятельность основоположники композиторских школ Грузии, Армении, Азербайджана – М. А. Баланчивадзе, А. А. Спендиаров (ученики Римского-Корсакова), Д. И. Аракишвили, У. Гаджибеков, З. П. Палиашвили (ученик С. И. Танеева), украинские композиторы Б. Н. Лятошинский, Л. Н. Ревуцкий (ученики Р. М. Глиэра). Единая культурная политика, проводившаяся со 2-й пол. 20-х гг., и особенно в 30-х гг., во всех республиках – союзных и автономных, ставила целью создание на местном материале национальных песенных опер и балетов. Целый ряд композиторов-профессионалов во 2-й пол. 30-х гг. был направлен в республики Средней Азии и Казахстан (некоторые были попросту сосланы); среди них – С. А. Баласанян (автор первых таджикских опер), С. Н. Василенко, А. Ф. Козловский (работали в Узбекистане), В. Г. Фере (работал в Киргизии); развитию азербайджанской музыки способствовал Глиэр, белорусской – В. А. Золотарёв, якутской – Г. И. Литинский. Часто первые национальные оперы и балеты создавались в соавторстве с т. н. композиторами-мелодистами – носителями традиционной муз. культуры. В 1920– 1930-х гг. было открыто большое количество театров оперы и балета (в столицах союзных и некоторых автономных республик) и муз. театров. Проявлением этой политики были регулярно проводившиеся в 1936–60 в Москве декады культуры и искусства той или иной республики. Вместе с тем яркие сочинения появлялись и в ходе естественного развития национальных культур (А. И. Хачатурян, татарский композитор Н. Г. Жиганов).

1940-е годы

В годы Великой Отечественной войны на первый план выходит патриотическая тема. Продолжает активно развиваться песенный жанр, прежде всего героического содержания («Священная война» А. В. Александрова, ставшая символом сплочённости перед лицом врага). Героико-патриотическим пафосом проникнуты мн. сочинения крупных жанров: 5-я симфония Прокофьева (1944), 2-я симфония («с колоколом») Хачатуряна (1943). Особо выделяются «военные» симфонии Шостаковича – 7-я, посвящённая «Городу Ленинграду», написанная в первые месяцы блокады (событием стало её исполнение в августе 1942 в осаждённом Ленинграде оркестром Ленинградского радио под управлением К. И. Элиасберга), и 8-я (1943).

Духовный подъём военного времени сохранялся и в первые послевоенные годы. Но уже начиная с 1946 в культурной политике возникают признаки значительного ужесточения. В постановлении ЦК ВКП(б) от 10.2.1948 «Об опере "Великая дружба" В. Мурадели» были подвергнуты разгромной критике крупнейшие советские композиторы того времени. Им было предъявлено обвинение в формализме, под который «подвёрстывалось» любое уклонение от упрощённо-примитивного музыкального языка, когда-то насаждавшегося деятелями РАПМ. Под подозрение попали целые жанровые сферы – симфония, камерно-инструментальная музыка; зато в привилегированном положении оказалась музыка с текстом как наиболее доступная идеологическому контролю. Постановление 1948 пагубно сказалось на судьбе музыки «чистых» инструментальных жанров: так, Шостакович в течение 8 лет не обращался к любимому жанру симфонии, а завершённый в 1948 1-й концерт для скрипки с оркестром несколько лет не исполнялся, попав в негласный список запрещённых произведений.

1950–1980-е годы

Композиторское творчество 1950– 1960-х гг. Новый период в истории советской музыки наступил во 2-й пол. 50-х гг., после смерти Сталина и после 20-го съезда КПСС (1956). 28.5.1958 было обнародовано постановление ЦК КПСС «Об исправлении ошибок в оценке опер "Великая дружба", "Богдан Хмельницкий" и "От всего сердца"», отменявшее вердикт 1948 в отношении крупнейших композиторов.

Продолжили свой творческий путь художники старшего поколения: Шостакович, Г. В. Свиридов, более молодые А. Я. Эшпай, Б. А. Чайковский, сдержанно относившиеся к новым идеям и принципам сочинения, которые к тому времени распространились на Западе. Время «оттепели» в советской общественной жизни стало началом профессионального пути для новой генерации композиторов, богатой талантами первой величины. В 1960-х гг. ярко заявили о себе А. М. Волконский, А. Г. Шнитке, С. А. Губайдулина, Р. К. Щедрин, Э. В. Денисов, Н. Н. Каретников, Р. С. Леденёв (Москва), С. М. Слонимский, Б. И. Тищенко, В. А. Гаврилин, А. А. Кнайфель (Ленинград), композиторы Украины (В. В. Сильвестров, А. С. Караманов), Грузии (Г. А. Канчели), Эстонии (В. Тормис, А. Пярт). Советские композиторы довольно быстро оказываются участниками актуальных художественных процессов, несмотря на сохраняющиеся преграды в культурных контактах с капиталистическими странами. Сериализм, сонористика, алеаторика нашли оригинальное претворение на советской музыкальной почве. Как правило, новые приёмы письма встречали противодействие официальной критики и руководства Союза композиторов, что отчасти компенсировалось энтузиазмом публики, воспринимавшей художественное новаторство как одно из проявлений духовной свободы. Важным «местом встречи» советского и западного муз. искусства становится в эти годы Международный фестиваль современной музыки «Варшавская осень», отличавшийся сравнительно либеральным (для страны социалистического лагеря) характером. Там были исполнены мн. сочинения Денисова, Шнитке, Губайдулиной, Г. И. Уствольской, в т. ч. и те, которые не имели шансов вовремя прозвучать на родине. Заметное место в пропаганде совр. советской музыки занял фестиваль «Московская осень» (проводится с 1978 ежегодно), со временем утративший официальный характер и представляющий широкую панораму актуального композиторского творчества.

По-прежнему развивались массовые песенные жанры и киномузыка (Соловьёв-Седой, А. Н. Пахмутова, А. П. Петров, А. Я. Эшпай, Г. И. Гладков). Наряду с джазом с сер. 1960-х гг. широко распространилась рок-музыка, в советских условиях быстро превратившаяся в важный элемент нонконформистской контркультуры. Элементы джаза и рок-музыки проникли также в академические жанры. На основе этого синтеза в советской музыке сложилось т. н. третье направление, примером деятельности которого может служить жанровая разновидность рок-оперы: «Орфей и Эвридика» А. Б. Журбина (1975), «Звезда и смерть Хоакино Мурьеты» (1976) и «"Юнона" и "Авось"» (1980) А. Л. Рыбникова.

Композиторское творчество 1970– 1980-х гг. С кон. 1960-х гг. происходит смена приоритетов: проблемы композиторской техники уступают место смысловому, философскому насыщению муз. материала. Получил распространение метод полистилистики, теоретиком и практиком которого выступил Шнитке. Полистилистика предполагала соединение (иногда резкое столкновение) элементов современного муз. языка и классического прошлого, оказавшегося неожиданно актуальным для музыки 1970–80-х гг. Обращение к вечным ценностям искусства стало естественной альтернативой официально насаждавшемуся конформизму и идеологическому двоемыслию.

Вместе с тем в такой традиционной сфере, как муз. творчество, связанное с фольклором и национальной тематикой, обнаружились ростки обновления. Этот род композиций всегда пользовался официальной поддержкой, поскольку он отвечал доктрине расцвета национальных культур в условиях Советского гос-ва. Однако с 60-х гг. творческие поиски в данном направлении приобрели новые акценты. Фольклорное стало ассоциироваться с незыблемыми, «вечными» основами жизни, истинная ценность которых становится очевидной на фоне моральной и физической деградации современного общества. Начало здесь было положено ещё во 2-й пол. 50-х гг. хоровыми сочинениями Свиридова («Поэма памяти Сергея Есенина», 1956; «Курские песни», 1964) и продолжено композиторами «новой фольклорной волны» (Тормис в Эстонии, П. Б. Ривилис в Молдавии, Ш. Р. Чалаев в Дагестане). Многие из них изучали фольклор профессионально, стремясь постичь его в максимально подлинном виде и воплотить в собственном творчестве его черты (частушка у Щедрина, протяжная песня у Слонимского, «жестокий романс» и солдатская песня у Гаврилина, плясовая песня у Н. Н. Сидельникова, свадебная у Ю. М. Буцко). Своеобразное соединение традиционных форм национальной музыки с современной стилистикой – в сочинениях Ф. Амирова, К. Караева (Азербайджан), А. Тертеряна (Армения), В. Баркаускаса (Литва), Т. Шахиди (Таджикистан), М. Таджиева (Узбекистан), Е. Ф. Станковича (Украина).

Музыкальная жизнь. Со 2-й пол. 1950-х гг. становится более разнообразной муз. жизнь, оживляются художественные контакты с зарубежными странами. Появляются новые крупные артистические имена: дирижёры К. П. Кондрашин, Г. Н. Рождественский, Е. Ф. Светланов, Ю. Х. Темирканов, М. Ф. Эрмлер, позднее В. А. Гергиев; хоровые дирижёры В. Н. Минин, К. Б. Птица, А. А. Юрлов; пианисты С. Т. Рихтер, Э. Г. Гилельс, М. И. Гринберг, Т. П. Николаева, позднее В. Д. Ашкенази, Л. Н. Берман, Э. К. Вирсаладзе, Б. М. Давидович, В. В. Крайнев, М. В. Плетнёв; скрипачи И. С. Безродный, Л. Б. Коган, позднее О. М. Каган, Г. Кремер, В. Т. Спиваков, В. В. Третьяков; виолончелисты М. Л. Ростропович, Д. Б. Шафран, позднее Н. Г. Гутман, Н. Н. Шаховская; альтист Ю. А. Башмет; певцы И. К. Архипова, Г. П. Вишневская, З. А. Долуханова, П. Г. Лисициан, позднее В. А. Атлантов, Е. Е. Нестеренко, Е. В. Образцова и др.

1990-е годы

К началу десятилетия русская советская музыка представляла собой разнообразное в жанровом и стилевом отношении, авторитетное в мировом масштабе явление. Распад СССР обусловил некоторые особенности музыкально-общественной жизни (среди них – эмиграция музыкантов-исполнителей и, в меньшей степени, композиторов). В музыке 1990-х гг. соединились самые разные стилистические тенденции – от авангарда, превратившегося в своего рода традицию, до «новой простоты» и минимализма, порывающих с самой идеей новизны в пользу «надындивидуального», даже «анонимного» творчества. Такое сосуществование несовместимых, на первый взгляд, позиций принято объяснять ситуацией постмодернизма, господствующей в мировом искусстве конца столетия и тысячелетия. Поэтому ныне действующее композиторское поколение, начавшее свой творческий путь на рубеже 1970–80-х гг., не отличается тем единством устремлений, которое было характерно для их предшественников – «шестидесятников». Несмотря на это, композиторы сочли возможным объединиться в Ассоциацию современной музыки под номером 2 (АСМ-2, 1991), одной из задач которой является возрождение традиций рус. авангарда 1910– 1920-х гг. и в целом культивирование авангардного типа творчества. Среди видных рос. композиторов 1990-х гг., в той или иной степени связанных с АСМ-2, – А. К. Вустин, В. А. Екимовский, Ю. С. Каспаров, Н. С. Корндорф, В. И. Мартынов, В. Г. Тарнопольский; более традиционная стилистическая ориентация характерна для творчества С. С. Беринского, М. Б. Броннера, М. Г. Коллонтая (Ермолаева), Е. И. Подгайца, Т. П. Сергеевой и др.

С. И. Савенко.

Лит.: Музыка и музыкальный быт старой России. Материалы и исследования. Л., 1927. Т. 1; Финдейзен Н. Очерки по истории музыки в России с древнейших времен до конца XVIII века. М.; Л., 1928–1929. Т. 1–2; Русский романс. М.; Л., 1930; Штелин Я. Известия о музыке в России //Музыкальное наследство: Сб. материалов по истории музыкальной культуры в России. М., 1935. Вып. 1; он же. Музыка и балет в России XVIII века. [2-е изд.]. СПб., 2002; Ливанова Т. Н. Очерки и материалы по истории русской музыкальной культуры. М., 1938. Вып. 1; она же. Русская музыкальная культура XVIII века в ее связях с литературой, театром и бытом. М., 1952–1953. Т. 1–2 [с нотными приложениями]; она же. Оперная критика в России. М., 1966–1973. Т. 1–2. Вып. 1–4 [Т. 1. Вып. 1 – совм. с В. В. Протопоповым]; Очерки советского музыкального творчества. М.; Л., 1947. Т. 1; Рабинович А. С. Русская опера до Глинки. М., 1948; Вертков К. А. Русская роговая музыка. Л.; М., 1948; Mooser R. A. Annales de la musique et des musiciens en Russie au XVIII-e siè cle. Gen., 1948–1951. Vol. 1–3; Асафьев Б. В. Избр. труды. М., 1952–1957. Т. 1–5; он же. Симфонические этюды. [2-е изд.]. Л., 1970; он же. Русская музыка. XIX и начало XX века. 2-е изд. Л., 1979; Кремлeв Ю. А. Русская мысль о музыке. Л., 1954–1960. Т. 1–3; Васина-Гроссман В. А. Русский классический романс XIX века. М., 1956; она же. Мастера советского романса. 2-е изд. М., 1980; Музыкальная культура автономных республик РСФСР. М., 1957; Гозенпуд А. А. Музыкальный театр в России: От истоков до Глинки. Л., 1959; он же. Русский советский оперный театр (1917–1941). Л., 1963; он же. Русский оперный театр XIX века: [В 3 т.]. Л., 1969–1973; он же. Русский оперный театр на рубеже XIX–XX веков и Ф. И. Шаляпин. Л., 1974; Музалевский В. И. Русское фортепьянное искусство. XVIII – первая половина XIX века. Л., 1961; Стравинский И. Ф. Хроника моей жизни. Л., 1963; Алексеев А. Д. Русская фортепианная музыка. От истоков до вершин творчества. М., 1963; он же. Русская фортепианная музыка. Конец XIX – начало XX века. М., 1969; он же. Советская фортепианная музыка. 1917–1945. М., 1974; Келдыш Ю. В. Русская музыка XVIII века. М., 1965; он же. Очерки и исследования по истории русской музыки. М., 1978; Русская музыка на рубеже XX в. [Cб. статей]. М.; Л., 1966; Оссовский А. В. Музыкально-эстетические воззрения, наука о музыке и музыкальная критика в России в XVIII столетии //Оссовский А. В. Воспоминания. Исследования. Л., 1968; История музыки народов СССР. М., 1970–1997. Т. 1–7; Из истории русской и советской музыки. М., 1971–1978. Вып. 1–3; Музыкальная энциклопедия. М., 1973–1982. Т. 1–6; Музыкальная эстетика России XI–XVIII веков/Сост. текстов, пер. и вступ. ст. А. И. Рогова. М., 1973; Стасов В. В. Статьи о музыке: В 5 вып. М., 1974–1980; Из прошлого советской музыкальной культуры. М., 1975– 1982. Вып. 1–3; Римский-Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни. 9-е изд. М., 1982; Прокофьев С. С. Автобиография. 2-е изд. М., 1982; История русской музыки: В 10 т. М., 1983–1997; Серов А. Н. Статьи о музыке: В 7 вып. М., 1984–1990–. Вып. 1–6 – ; Тараканов М. Е. Музыкальная культура РСФСР. М., 1987; Глинка М. И. Записки. М., 1988; Музыкальный энциклопедический словарь. М., 1990; Sowjetische Musik im Licht der Perestroika. Laaber, 1990; Никитина Л. Д. Советская музыка: История и современность. М., 1991; Пружанский А. М. Отечественные певцы. 1750–1917. М., 1991– 2000. Ч. 1–2; Отечественная музыкальная культура XX века. М., 1993; Redepenning D. Geschichte der russischen und sowjetischen Musik. Laaber, 1994 –. Bd. 1–; Чередниченко Т. В. Музыка в истории культуры. Долгопрудный, 1994. Вып. 2 [с аудиоприложением]; она же. Музыкальный запас. 70-е. Проблемы, портреты, случаи. М., 2002 [с аудиоприложением]; Богданова А. В. Музыка и власть: (Постсталинский период). М., 1995; Taruskin R. Defining Russia musically: historical and hermeneutical essays. Princeton, 1997; Труды Гос. центрального музея музыкальной культуры им. М. И. Глинки: Альманах/Сост. и ред. М. П. Рахманова. М., 1999–2003. Вып. 1–2; Русские музыкальные архивы за рубежом. Зарубежные музыкальные архивы в России. М., 2000–2002. Вып. 1–2.