Колокольные звоны

На протяжении веков колокольные звоны составляли органичную часть жизни городов и сёл России. Колокола ежедневно призывали к началу богослужения и возвещали его важные моменты. В праздники, воскресенья, будни, постные дни звучали свои, регламентированные церковным уставом и местными традициями виды звона. Различаются несколько видов канонических звонов, которые могут применяться отдельно или в комбинациях: благовест (мерные удары в большой колокол – благовестник), перебор (погребальный звон; медленные удары в каждый колокол, начиная с самого малого, и удар «во вся»), перезвон (поочерёдно во все, начиная с самого большого) и трезвон (звон во все колокола; по форме не регламентирован). На их основе формировались традиции звонов каждого храма или монастыря, напр. знаменитые до настоящего времени ростовские звоны. Искусство звона традиционно передавалось устным путём.

Кроме богослужебного употребления звон с церковных колоколен служил как набатный при пожаре (частые удары в большой или средний колокол), как путевой в метель и бурю (ряд ударов с промежутками). Торжественный звон (трезвон) церковных колоколов производился по случаю коронований, царских свадеб, военных побед, прибытия знатных гостей.

Распространение колоколов на Руси связано с принятием христианства. Возможно, они были завезены вместе с церковными билами из Византии, однако более вероятно, что колокола пришли на Русь из Западной Европы. Первое упоминание о колоколах датируется 1066 (3-я Новгородская летопись), первое летописное свидетельство об отливке колокола на Руси относится к 1259. В домонгольский период колокола на Руси были редки (с тех времён сохранилось всего два целых колокола) и, как и западные колокола, невелики по размерам. Со 2-й пол. 14 в. колокола начали постепенно распространяться по всей Руси, первыми литейщиками были мастера из Западной Европы. Колокола стали размещать в специальных постройках – звонницах (Псков, Новгород) и колокольнях.

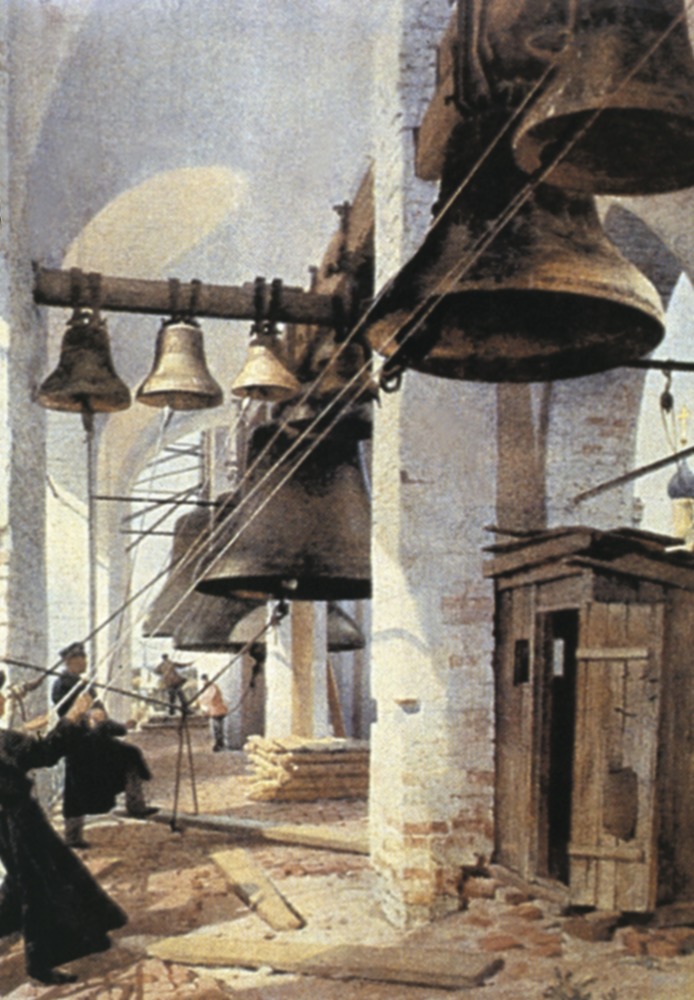

Обычно при православном храме имеются 3 группы колоколов разной величины с разными названиями: благовестники (самые тяжёлые), подзвонные (средние), зазвонные (малые). Нередко большим колоколам давались собственные имена (напр., колокола звонницы Успенского собора Ростова – «Сысой», «Лебедь», «Голодарь»). Прежде чем быть помещённым на колокольню, каждый колокол освящается по особому чинопоследованию.

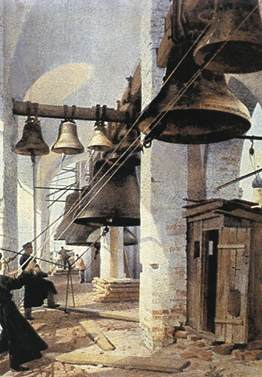

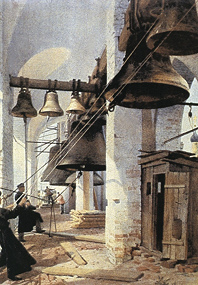

Первоначально звон в колокола осуществлялся раскачиванием самого колокола. В сер. 16 в. на Руси начали отливать колокола более тяжёлые, чем на Западе. С увеличением веса раскачивать их становилось всё труднее, что повлекло изменение способа звона: раскачивать стали не колокол, а язык. Древний способ звона в настоящее время используется на большой звоннице Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря (применяется для самых больших колоколов).

Русское колокололитейное дело достигло расцвета ко 2-й пол. 17 в. Наибольший из когда-либо отливавшихся колоколов – Царь-колокол (св. 200 т; отлит в 1735, мастера И. Ф. и М. И. Маторины; сохранился в повреждённом виде, находится в Московском Кремле). Наибольший из целиком сохранившихся колоколов – Большой Успенский (64 т; отлит в 1819, мастер Я. Завьялов; Успенская звонница Московского Кремля). Самым благозвучным из рус. колоколов считался Большой колокол Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде (вес 34 т; мастер А. Григорьев; не сохранился); слушать колокола сюда приезжал С. В. Рахманинов.

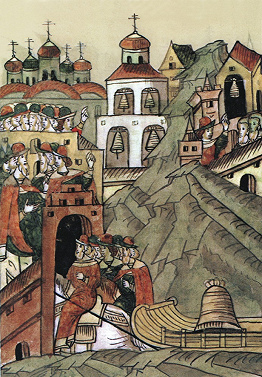

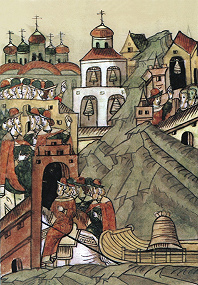

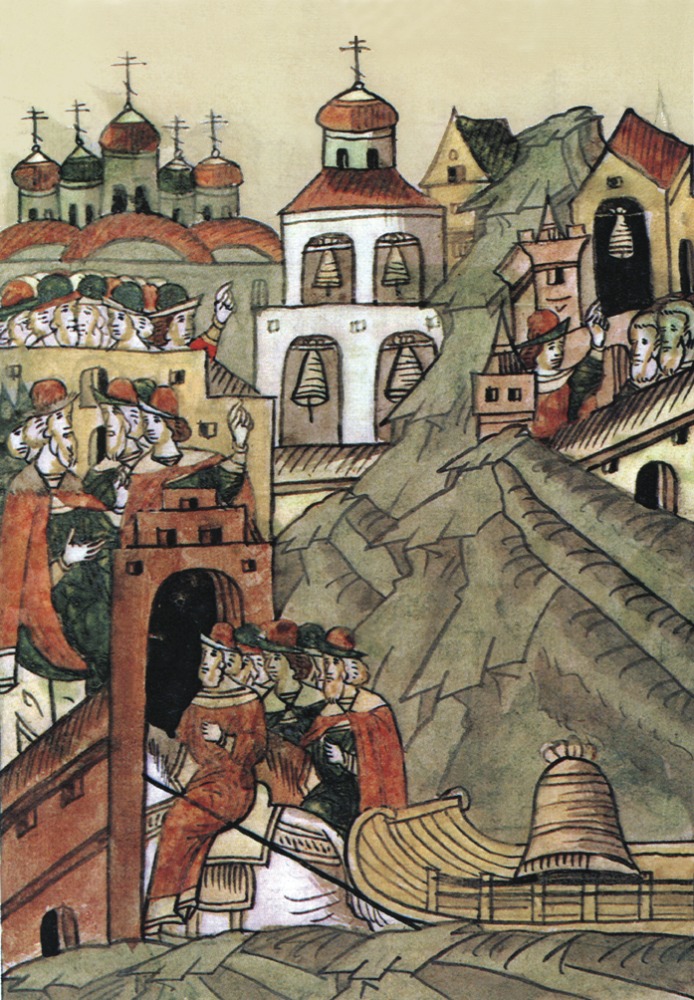

Благодаря важным общественным функциям колокол приобретал значение гос. символа. Исстари главный колокол покорённого города был желанным трофеем для победителя, увоз колокола означал утрату независимости города. Колокол изображался на гербах рус. городов (Звенигорода, Далматова, Макарьева).

В кон. 19 в. в России колокололитейным делом было занято 25 заводов, лучшие из них находились в Москве, Ярославле, Валдае, Слободском.

Неофициальный запрет на колокольные звоны, сопровождавшийся массовым разрушением колоколов, последовал в кон. 1920-х гг. С 1930 церковные колокола не отливались. Традиция звона сохранялась лишь в некоторых храмах и монастырях. В 1970–80-х гг. пробудился общественный интерес к искусству рус. колокольного звона. В 1989 под эгидой Российского фонда культуры образовалась Ассоциация колокольного искусства России. С кон. 80-х гг. возобновлено литьё колоколов (в Воронеже, Москве, Каменске-Уральском, Тутаеве), проводятся концерты колокольной музыки (один из центров – Музей деревянного зодчества «Малые Карелы» около Архангельска). В 1995 основан Московский колокольный центр для подготовки церковных звонарей.