Музыкальный фольклор: региональные особенности

Музыкальный фольклор: региональные особенности

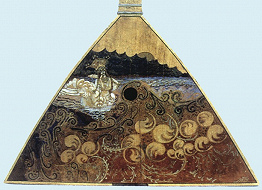

Русская муз. культура устной традиции (муз. фольклор), сложившаяся на всём географическом пространстве России, обладает выраженным единством. Основу жанровой системы составляют трудовые наигрыши, припевки и песни, обрядовый фольклор (календарно-земледельческий и семейно-бытовой), эпические жанры (былины, исторические песни), духовные стихи, хороводы и пляски с песнями, лирические песни крестьянской традиции, городские лирические песни, инструментальная музыка. Каждый жанр имеет свои песенные типы с устойчивыми ритмическими формулами; появление новых мелодических вариантов песен не меняет существа песенных типов. Так, во всех вариантах, записанных среди русских и у других славян, сохраняет свой тип хороводная «А мы просо сеяли». Некоторые из множества типовых ритмических формул распространились по всей России, напр. формула «Камаринской» (она типологически старше текста песни). Как шуточная песня «Камаринская» записана с разными словами, вошла в сочинения композиторов 19– 20 вв.; плясовой наигрыш (по народной терминологии – «Камаринского») играли владимирские рожечники, смоленские скрипачи, псковские гусляры. Среди инструментов есть общерусские (балалайка, гармонь) и характерные только для отдельных регионов. Устойчивые ритмоформулы встречаются и в старинных лирических песнях («Весёлая беседушка»).

Различия в местных традициях касаются многих составляющих традиционной устной культуры: соотношения жанров, музыкальной и поэтической стилистики, исполнительской манеры. Географические границы местных традиций весьма гибки и подвержены естественным изменениям. Наиболее общему уровню местных различий соответствует деление по регионам.

Западный регион

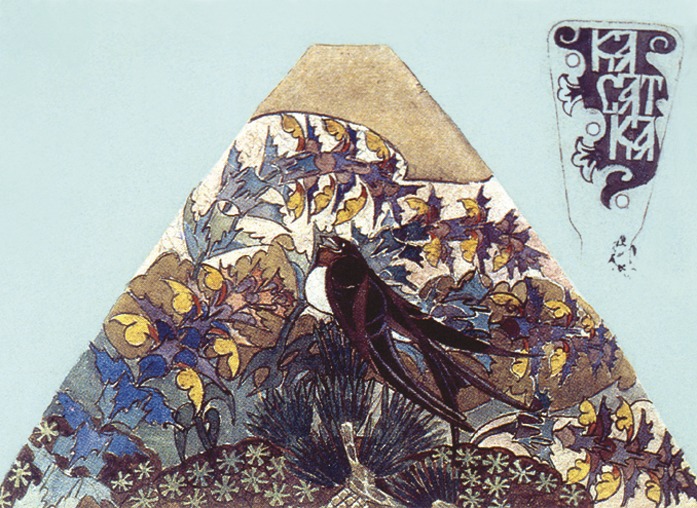

Брянская и Смоленская области, прилегающие районы Псковской, Тверской, Калужской, Орловской областей – заповедник древних традиций земледельческого фольклора, сложившихся в быту предков вост. славян – обитателей Среднего и Верхнего Поднепровья. Здесь много общего с фольклором белорусов и украинцев, есть сходство с культурой зап. и юж. славян. Осн. песенные жанры связаны с календарными и свадебным обрядами, хороводами, входящими в календарный цикл. Особенности стиля: малоступенные звукоряды, отточенные ритмические формулы, зависимость муз. ритмики от ритмики стиха (силлабический стих с постоянными цезурами), преобладание многоголосия гетерофонного типа. Для исполнительского стиля брянских песен (открытие которых относится к кон. 1930-х гг.) характерны яркая подача звука и специфические возгласы («гуканья»), эффектно звучащие в естественных условиях бытования этих песен – под открытым небом (такой тип мелодики, основанный на интонации зова, определялся изначально магической функцией календарного фольклора). В зап. регионе сохраняется весь годовой цикл календарных песен: зимние – колядки, подблюдные, масленичные; весенне-летние – веснянки, волочебные, троицкие (связаны с гаданием на венках, поклонением берёзе), русальные (связаны с поверьями о русалках), егорьевские (юрьевские), купальские (песни праздника летнего солнцестояния); летне-осенние – покосные, жатвенные. Стилистически близки календарным свадебные песни. Лирические песни крестьянской традиции родственны обрядовым («Весёлая беседушка»). Поздний слой лирической песни имеет признаки городского стиля («Сидел Ваня на диване»). Характерные инструменты: пастушьи трубы, рога, дудки; многоствольная флейта кувиклы, колёсная лира, скрипка, бубен. О хорошей сохранности западнорусского фольклора свидетельствуют записи 2-й пол. 20 в. (в т. ч. экспедиций Моск. консерватории).

Северный регион

Народная музыка этого региона (Новгородская, Ленинградская, Архангельская, Вологодская, Кировская области, прилегающие районы Мурманской, Псковской, Ярославской, Костромской, Нижегородской областей, русские сёла Карелии и Республики Коми) представляет собой сплав двух традиций, специфика которого обусловлена сложным и неравномерным характером освоения Севера русскими и проявлением финно-угорского субстрата. Северо-западная традиция охватывает обширные земли, исторически связанные с распространением культуры Новгорода и Пскова, собственно северная – земли, население которых пришло из Северо-Восточной Руси; границы между ними неопределённы, на локальном уровне традиции нередко сосуществуют чересполосно.

Весь регион отличается развитостью эпических жанров и плачей, своеобразием колядок («виноградий»), развёрнутым свадебным обрядом, многообразием лирических песен с развитым многоголосием, величавыми хороводами, обилием шуточных песен-скоморошин, старинными пастушьими наигрышами и игрой на гуслях. Календарные обряды с полным годовым песенным циклом сохранились лишь в районах Псковской обл., граничащих с зап. регионом.

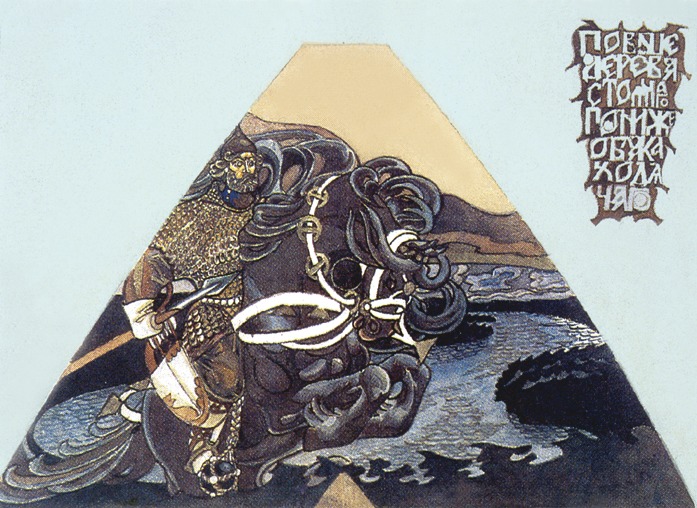

Главная достопримечательность Русского Севера – музыкально-поэтический эпос, веками живший в памяти сказителей, поддерживаемый артельным промысловым бытом. Северная сказительская традиция гл. обр. одиночная, напевы – речитативного типа. Открытие живой былинной традиции в рыбачьих сёлах Прионежья произошло в сер. 19 в. (П. Н. Рыбников, А. Ф. Гильфердинг). Мастера-сказители Т. Г. Рябинин (основатель сказительской династии) и В. П. Щеголёнок в 1871 были приглашены в С.-Петербург, где поразили аудиторию оригинальными напевами («О Вольге и Микуле», «Как во городе стольно-киевском», «Из того ли города из Мурома»). В 1894 в Москве былины с голоса И. Т. Рябинина были впервые записаны на фонограф. Композиторы с энтузиазмом отнеслись к открытию былин и ввели их в свои произведения (Н. А. Римский-Корсаков, М. А. Балакирев, М. П. Мусоргский, А. С. Аренский). Так тысячелетняя традиция, сохранившаяся на северной окраине, вернулась в общекультурное движение России, оказала влияние на эпическое направление в профессиональном искусстве. В 20 в. записано несколько былин онежской традиции («Добрыня и Алёша» сказителя К. Д. Андрианова), пинежско-беломорской («Илья Муромец и Чудище» М. Д. Кривополеновой) и мезенско-печорской («Илья Муромец и Сокольник» Е. П. Чупрова). Сказительская традиция сохранялась на всём Русском Севере, постепенно угасая, до 1950–60-х гг.

Свадебный обряд сев. региона – драматическое действо с плачами и эмоционально насыщенными прощальными и величальными песнями. В собственно северной традиции плачи значительно преобладают, в северо-западной количественное соотношение песен и плачей сглажено. Различия есть и в стилистике песен. Высокий художественный уровень песенной культуры северо-западной традиции известен по сборникам Римского-Корсакова, Балакирева, А. К. Лядова. Аудиозаписи кон. 20 в. показывают, что местами здесь ещё живы отголоски свадебного обряда. О развитости инструментальной музыки в новгородских землях свидетельствуют тексты песен и былин, иконографические и археологические материалы. В деревнях Новгородской и Псковской областей до настоящего времени живут гусляры, играющие гл. обр. на инструментах собственного изготовления (обнаружены в 1980-х гг. экспедициями С.-Петерб. консерватории).

Центральный регион

Центральный регион объединяет ряд областей вокруг Московской обл. (Владимирская, Ивановская, Нижегородская, б. ч. Рязанской, Тульской, частично Воронежская, Орловская, Калужская, Ярославская, Тверская, Костромская). Согласно исследованиям В. М. Щурова, для центрального региона характерна ведущая роль жанра лирических песен, вобравших черты многих местных традиций; их стилистика оказала влияние на др. жанры – свадебные, хороводные, эпические. Народная терминология, обозначающая лирические песни как «долгие», «голосовые», «проголосные», «протяжные», отразила их стилистику: распевы слогов, долгое развёртывание напева. Лирические песни поют и в наши дни, они эмоционально не устаревают, поскольку обращаются к кругу личных переживаний. Тематика их многообразна, много песен посвящено девичьей и женской доле («Весёлая беседушка», «Лучинушка», «Прощай, радость», «Надоели ночи, надоскучили», «Эх ты, Ваня»). Лирико-эпические песни, т. н. молодецкие, отличаются развёрнутыми сюжетами, в их основе – переплетение личной судьбы с событиями общественного значения (самые известные – «Уж вы, горы», «Уж ты, поле», «Уж ты, степь»). Местные варианты различаются деталями сюжета, но сохраняют главную тему: смерть доброго молодца (казака, солдата, ямщика) в дальнем краю. Согласно А. М. Мехнецову и др. исследователям, возникновение молодецких песен связано с эпохой этнической консолидации и борьбой за независимость Руси в 14–15 вв. Текст песни «Не шуми, мати, зелёная дубравушка» (в основе сюжета – размышление о своей судьбе накануне царского суда) получил известность благодаря сборнику М. Д. Чулкова («Собрание разных песен», 1770–1774. Ч. 1–4), а затем произведениям А. С. Пушкина («Дубровский», «Капитанская дочка»). Первая нотная запись песни сделана В. Ф. Одоевским в нач. 1860-х гг. с голоса ярославского крестьянина И. Е. Молчанова (опубл. в 1998). Календарные обряды и песни сохранились не везде и не в полном объёме, среди них преобладают новогодние поздравительные («авсени»), подблюдные и троицкие. Игровые хороводы сопровождаются неторопливыми песнями с изящной прихотливой ритмикой. О разнообразии и красоте свадебных песен можно судить по совр. материалам (в т. ч. экспедиций Моск. консерватории).

Инструментальная музыка – это пастушеские наигрыши на духовых и барабанке (деревянный идиофон), ансамблевая игра разными составами, сопровождающая хороводы и пляски. Ещё в кон. 19 в. прославились, выступая в России и за её пределами, ансамбли владимирских рожечников, исполнявшие плясовые, хороводные и лирические песни. Появление ансамбля однородных инструментов («хор» рожков 4 разновидностей), играющего многоголосные песни, в свою очередь связано с развитием лирической песенности и подголосочной полифонии, отличающей фольклорную традицию центрального региона.

Южный регион

Устная музыкальная культура региона сложилась в 16–18 вв. в связи с укреплением и заселением юж. рубежей Русского гос-ва. Различаются 2 традиции – казачья донская (образовалась в Области войска Донского; охватывает Волгоградскую и Ростовскую области) и курско-белгородская (гл. обр. на территории Курской и Белгородской областей). Южнорусские элементы проявляются в фольклоре прилегающих областей (Воронежская, Липецкая, Тульская, Орловская, Калужская, Тамбовская, Рязанская).

В казачьей традиции присутствуют общие для юж. региона черты: большая роль воинских и эпических песен, обилие плясовых хороводов, праздничный в целом характер свадебного обряда. Связи с др. традициями объясняются заселением Дона выходцами из разных регионов. Характерна большая роль мужского пения, различные формы многоголосия (гетерофония, подголосочная и контрастная полифония), ангемитоника. Основу традиции составляют лирико-эпические песни о воинской судьбе. Донская песенная традиция открыта в нач. 20 в. А. М. Листопадовым. Осн. жанры казачьей песни и в настоящее время живут в быту не только донских, но и терских, астраханских, кубанских, уральских, сибирских казаков.

Особая ветвь казачьей традиции – фольклор некрасовцев, предки которых в нач. 18 в. ушли с Дона (об этом песня «Не заря, заря занималася»). Концертные выступления вернувшихся в Россию некрасовцев (последние группы прибыли в 1962) вызвали сенсацию: их фольклор не только сохранил прежние традиции, но и обогатился «восточными» элементами под влиянием жизни в «Туретчине». Особенно интересны песенные былины – одноголосные и многоголосные – с развёрнутыми сюжетами и более архаичной стилистикой, чем донские. Излюбленные песни некрасовцев – хороводные «крыловидные» (по местной терминологии), т. е. сопровождающие хороводы специфической формы.

Курско-белгородская традиция изучается с 1930-х гг.; отличается значительной ролью воинских песен и хорошей сохранностью земледельческого фольклора, в т. ч. обилием плясовых хороводов (местные названия – «танки́», «карагоды», «алелёшные»), приуроченных к датам земледельческого календаря. Среди календарных встречаются песни, сохранившие стилевые признаки раннего, общеславянского, типа. В свадебном обряде наряду с большим количеством плясовых и хороводных сохраняются древние строгие обрядовые песни и причитания. Публикации 1950-х – нач. 2000-х гг. дают полное представление о курско-белгородской традиции, которая до сих пор переживает расцвет. Для неё характерны сильное звучание, активный ритм (народная терминология отразила его своеобразие: «пляска в две ноги», «пляска в три ноги»), 4–5-ступенные целотонные звукоряды, сложные виды гетерофонии. Для сопровождения карагодов используются кугиклы (многоствольная флейта), двойная жалейка, тростниковые дудки, скрипки и балалайки.

Поволжский регион охватывает области по среднему и нижнему течению Волги (Нижегородская, Ульяновская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Астраханская) и рус. сёла поволжских республик (Мордовия, Марий Эл, Татарстан, Чувашия). Особенности заселения края русскими и взаимодействие их с культурой др. народов сказались на характере фольклора, в целом весьма неоднородном.

Существование старинных песенных типов в обрядовом земледельческом фольклоре поволжского региона может быть связано с появлением здесь славян в первые века н. э. В Нижегородской и Пензенской областях сохранился праздник проводов весны «Похороны Костромы». Поздравительные колядки («авсени», «овсени», «таусени»), характерные для центрального региона, в Поволжье поются и в русских, и в мордовских сёлах. До настоящего времени бытуют весенние обрядовые хороводы, троицкие песни. Сохранили старинный стиль (малоступенные звукоряды, ангемитоника, типовые ритмоформулы) свадебные песни, в т. ч. популярная до сих пор «Не было ветру». В своеобразных вариантах существуют прощальные свадебные («Ты река ль моя, реченька», «Из-за лесу, лесу тёмного» с севернорусскими элементами), хороводные («Как по морю», «Во лузях»), протяжные («Не велят Маше»).

Для Поволжья характерна значительная доля жанров, связанных с мужским пением (одиночным и хоровым): трудовые, рекрутские, молодецкие песни (самая известная – «Вниз по матушке по Волге»), казачьи песни с разл. тематикой. Формирование их относится приблизительно к кон. 15–17 вв. и связано с заселением окраин государства «служилыми людьми» (со временем лирические и лирико-эпические песни перешли в женскую традицию). В условиях артельного труда лесосплавщиков и бурлаков, сходившихся на Волгу из разных губерний, сложились трудовые песни и припевки (первые записи сделаны М. А. Балакиревым); самые знаменитые бурлацкие – «Эй, ухнем!» и «Дубинушка» (записана более чем в 70 вариантах). Благодаря вниманию со стороны композиторов и исполнителей (Ф. И. Шаляпин) они вышли за пределы быта и приобрели значение «песен о народе». В качестве трудовых («под ногу») пели также хороводные и плясовые песни («Во лузях», «Катенька весёлая», «Заиграй, моя волынка»), при сплаве леса на плотах – протяжные (рекрутская «Собирайтесь-ка, братцы-ребятушки»), на досуге – «перегудочные» (плясовые и шуточные под балалайку) и «голосовые» (протяжные). Трудовые припевки и сейчас популярны среди рыбаков Астраханской области.

В сельском быту живут лирические песни и романсы, многоголосные протяжные «компаньишные» песни, игровые хороводы, пляски под балалайку или гармонь, частушки с инструментальным сопровождением или «под язык» (имитация балалаечного наигрыша), одиночная или ансамблевая игра на гармони, балалайке, мандолине.

Уральский регион

Уральский регион объединяет фольклор переселенцев из разных районов России, сложившийся в 16–18 вв. Основой среднеуральской традиции (Пермская и Свердловская области, где преобладают горно-заводские и есть земледельческие сёла) являются северно- и среднерусские стили, с кон. 18 в. также с элементами городской песни. Предуральская (западноуральская) традиция охватывает рус. сёла Башкирии и Удмуртии, в ней сохраняется стилистика центрального, поволжского и южного регионов. Южноуральская традиция (Оренбургская и Челябинская области) имеет общие черты с казачьим фольклором.

Наиболее ранние нотные записи фольклора Урала и Западной Сибири содержит рукописный сборник 18 в. «Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым» (переиздан в 2000); его автор записывал песни от казаков, старообрядцев, скоморохов, переселившихся на Урал и в Западную Сибирь из Поморья, Центральной России, с Волги, Украины. Сборник воспроизводит репертуар, бытовавший «в военной или полувоенной среде» (А. М. Мехнецов): былины, скоморошины, исторические песни.

В 20 в. былины на Урале и в Сибири почти исчезли; единичные записи – «Илья Муромец на Каменном поясе и Сибирской земле» и «Спор сокола с конём». Исторические песни сохраняют прежнее значение, особенно на Южном Урале. Наиболее полно обследован Средний Урал (экспедиции Уральской консерватории). Здесь самым архаичным и цельным пластом, сохранившим севернорусский колорит, являются свадебный и похоронный обряды. Из календарных обрядов встречаются колядование и святочные игры, значительное место занимают приуроченные хороводы (весенние и зимние). Основная жанровая группа – лирические песни: женские (с семейно-бытовой и любовной тематикой) и мужские (рекрутские, солдатские, казачьи, тюремные). Духовные стихи до сих пор живы у старообрядцев. Плясовые песни, частушки и инструментальная музыка (употребительны балалайка, гармонь, мандолина, скрипка, гитара) – атрибуты праздничного быта.

Сибирский регион

Здесь в 17–19 вв. сформировались стилистически разнородные переселенческие традиции, изучение которых ведётся с кон. 1950-х гг. Осн. слой – старожильческая традиция, сформировавшаяся в районах раннего расселения русских к сер. 18 в. и единая для разных районов Сибири; в её основе – стили русских Северо-Запада, Поморья и казачья традиция Приуралья. Осн. значение имеют неприуроченные лирические песни, гл. обр. лирико-эпические на историческую и социальную тематику. Эти жанры мужской традиции (зафиксированы в сборнике Кирши Данилова) со временем частично перешли в сферу женской певческой культуры и оказали влияние на стилистику свадебных и хороводных песен, образовав единый русско-сибирский стиль. Уникальная староверческая традиция «семейских» Забайкалья представляет собой соединение глубинных слоёв фольклора, гл. обр. южнорусского («Поселенцы вы наши, бродяги»), с городскими песнями («Не вейтеся, чайки, над морем»). Песни новосельческого слоя (фольклор поздних переселенцев) сохранили песенные типы разных локальных стилей (напр., в Красноярском крае сосуществуют свадебные брянские, исторические казачьи и городские песни). Разностилье сибирского региона дополняют поздние песни с социальной тематикой, обычно на литературные тексты («Узник», «Бродяга», «Славное море – священный Байкал»), и баллады на семейно-бытовую тематику.