Изобразительное искусство и архитектура

Изобразительное искусство и архитектура

Палеолит и неолит

Историю изобразительного искусства, в т. ч. на территории РФ, где было обнаружено множество памятников первобытной культуры, принято начинать с верхнего палеолита, т. е. примерно с 35-го тыс. до н. э. Провозвестием худож. формы является наглядное, подтверждённое этнографическими параллелями нефигуративно-знаковое либо антропоморфное воплощение определённых магических представлений. Таковы каменные или костяные «богини плодородия» (как условно именуют эти фигурки с подчёркнутыми женскими признаками; изображения мужчин в искусстве в это время практически отсутствуют), а также гравированные на кости и др. материалах (либо вырезанные из них) изображения животных, служивших объектами охоты, и абстрактные орнаменты, исполнявшие функцию календарей или иного рода символических систем памяти. Подобные находки были сделаны при раскопках стоянок первобытных общин у сёл Костёнки (Воронежская обл.), Гагарино (Липецкая обл.), Мальта и Нижняя Буреть (оба близ Иркутска) и др. местах. Палеолитическая пещерная живопись для рос. регионов (как и для Восточной Европы в целом) нехарактерна; выдающимся исключением являются росписи Каповой пещеры в Башкирии (фигуры мамонтов, лошадей и носорогов, исполненные красной краской). Древнейшие жилища были либо вообще нерукотворными, природными (пещеры), либо полуприродными (землянки и полуземлянки, крытые жердями, с использованием шкур, костей и черепов животных; реальные останки животных играли роль натуральных макетов, призванных обеспечить удачу в хозяйстве).

Места находок палеолитических реликтов на территории России очень немногочисленны. Начиная же с неолита (7–5-е тыс. до н. э.) древние памятники встречаются уже гораздо чаще, хотя лишь в отдельных регионах (это в осн. Карелия, побережье Белого м., Волго-Вятский бассейн, Причерноморье и Северный Кавказ, Средний Урал, юг Западной Сибири, Прибайкалье). Одним из важнейших материалов, наряду с костью, камнем и деревом, теперь становится глина. Декоративно-знаковые приёмы усложняются с распространением керамики; в технике её украшения сперва доминирует лепной (ямочно-гребенчатый) рельеф, в орнаменте же в целом – условно-геометрические ритмы. Именно в эпоху неолита, когда натуральность макета или изображения вытесняется ритмической стилизацией, закладываются многовековые традиции декоративного фольклора – в этом отношении одинаково архаичны в своих истоках резные украшения рус. крестьянской избы и эскимосские изделия из кости. Неолит вводит в искусство и изображения мужчин (в функции шамана-жреца или воина), однако образы животного мира в целом довлеют над человеческими. В Карелии, на вост. побережье Белого м., на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке создаётся, начиная с неолитического периода, огромное число наскальных рисунков (их сюжетный репертуар в России принадлежит к числу богатейших в мире); выбитые в камне и дополнительно раскрашенные (петроглифы) либо целиком исполненные краской (писаницы), они нередко составляют уже целые композиционно-сюжетные структуры ритуального характера. Прообразами архитектуры по-прежнему оставались малые поселения с землянками или полуземлянками, лишь слегка возвышающимися над уровнем почвы, но типология жилища расширялась (в осн. на Северо-Западе) за счёт бревенчатых срубов и свайных построек.

Бронзовый век

Первые очаги искусства энеолита (или медного века; 5–4-е тыс. до н. э.) и эпохи бронзы (4-е – нач. 1-го тыс. до н. э.) возникли на юге России. Его средоточиями чаще всего являлись уже не стоянки или поселения, но курганы, надгробные холмы. Возведение внешних креплений курганов и их внутренних погребальных камер значительно стимулировало развитие строительной техники. На рубеже энеолита и бронзового века, во 2-м тыс. до н. э., в Прикубанье и на Северном Кавказе появляются также и дольмены из массивных камней и обломков скал. К числу художественно освоенных материалов добавляется металл, обработанный в технике литья, а позднее и всё более затейливой ковки. Находки в курганах свидетельствуют о возрастании социально-престижной функции предметов искусства, в т. ч. оружия. Наряду с влечением к роскоши растёт и интерес к художественному импорту; особенно знаменателен в этом смысле Майкопский курган (1-я пол. 3-го тыс. до н. э.), где были найдены изделия шумерского (или малоазийского) происхождения.

В кобанской культуре Северного Кавказа, а также в Зауралье и на юго-западе Сибири складываются предпосылки звериного стиля. Уникальны прибайкальские каменные и костяные рыбы, а также изваяния бронзового века, сохранившиеся в степях Хакасии и в Минусинской котловине (изначально в осн. надкурганные каменные стелы или столбы со сложной мифологической символикой, иногда с завершениями в форме головы человека или животного).

На фоне искусства этих регионов, уже входящих в новую историческую фазу – эпоху Древнего мира, творчество сев. племён лесостепной и лесной полосы выглядит архаичным, как бы ещё всецело неолитическим (о чём свидетельствуют и наслаивающиеся друг на друга сев. петроглифы). Но и здесь, в т. ч. в центрально- и североевропейской зонах, активно осваиваются новые техники и материалы (такие, как бронзовое литьё). В бассейнах Оки, Камы и др. рек на века закрепляется тип поселения, окружённого защитными валами или частоколом.

Древний мир

В период перехода к эпохе раннего железа (отсчёт которой на территории России принято вести с нач. 1-го тыс. до н. э.) резче обозначилось социальное расслоение искусства: в нём ещё отчётливее выделились верхний, особо качественный – «аристократический» – слой, а параллельно ему – более скромные средний и низовой слои, активно имитирующие высший (напр., путём воспроизведения золотых изделий в бронзе), либо совсем примитивные.

В 6–5 вв. до н. э. в Причерноморье возникли греческие поселения, а в них – локальные центры античного греческого искусства (лучше всего представленного здесь в своих классической и эллинистической фазах). Однако, несмотря на большое влияние греческой, а затем и римской цивилизаций, наиболее географически широкоохватным, как бы «евразийски» универсальным стилем Древнего мира в юж. и вост. пределах будущей России стал т. н. скифо-сибирский звериный стиль; к тому же он был здесь (в отличие от античной классики) преимущественно автохтонным, хотя и впитавшим массу внешних воздействий. Этот стиль лишь частично связан с племенами скифов, расселившихся ок. 7 в. до н. э. в Северном Причерноморье; типические его черты проявились также на территории Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, ярко и многообразно выразились в искусстве Сибири, в виде влияний и импортных изделий проникли глубоко на Север. Связанный, с одной стороны, с традициями переднеазиатских царств, ассиро-вавилонским искусством, а с другой – с древнеиранской культурой, этот стиль придал образам животных невиданную экспрессию и динамику, постоянно проявлявшуюся в мотиве яростной борьбы зверей. Декоративные звенья, чрезвычайно плотные, композиционно крепкие, украшали одежду, оружие, утварь и конскую сбрую, переводя природно-магическую мифологию на символический язык власти и знатности. «Скифские клады» (точнее, захоронения вождей) наполнялись ювелирными шедеврами, в т. ч. золотыми; гораздо масштабнее стали и сами курганы (наиболее известна группа Келермесских курганов 6 в. до н. э., раскопанных в Адыгее); сверху на них обычно устанавливали каменные фигуры воинов. Важный вклад в изобразительную культуру тех же регионов внесли в 4 в. до н. э.– 4 в. н.э. воевавшие со скифами сарматы, которые сочетали в своих украшениях, выделяющихся яркой полихромией, античные ювелирные приёмы со «степными» мотивами звериного стиля.

Другими важнейшими очагами искусства были в тот период греческие колонии. В Гермонассе, Горгиппии (на месте совр. Анапы), Кепах, Танаисе, Фанагории (и ряде других мест Причерноморья) утвердились принципы регулярной планировки поселений и система античного атриумного дома. Искусство здесь поставило в центр своих интересов жизнеподобный образ человека, а также наглядно продемонстрировало свои социально-воспитательные способности, рассчитанные не только на соучастие в ритуале, но и на достаточно независимое созерцание, т. е. на соучастие чисто эстетическое. Произведение искусства по сути впервые стало высвобождаться из магико-религиозной сферы. Лучшие античные изделия были привозными, но в последние века до н. э. развивается и местное производство. Что же касается стилистики, то она варьируется в зависимости от заказа: греческие мастера создают для «варваров» вещи в скифо-сарматском духе, местные же художники, следуя моде своей знати, охотно перенимающей эллинские обычаи, подражают грекам.

От древности к раннему Средневековью

Иным, совершенно «неклассическим» курсом следовало искусство Урала, Сибири и Алтая, связанное с Европой общей типологией и семантикой скифо-сибирского стиля, а не античным наследием (лишь опосредованные, дальние отголоски которого доходили сюда через Среднюю Азию). Здесь были найдены многочисленные памятники степных тагарской (7–3 вв. до н. э.) и таштыкской (1 в. до н. э.– 5 в. н. э.) культур, в т. ч. замечательные произведения из горно-алтайских Пазырыкских курганов (в частности, древнейшие в мире ковры 5–4 вв. до н. э. – войлочные, с кожаными аппликациями) и связанные в осн. с таштыкской культурой минусинские погребальные маски, близкие по духу к средневековой пластике Дальнего Востока. Символами Тувы навсегда остались оленные камни, исполненные во 2-й пол. 1-го тыс. до н. э. и выразившие в своих резных композициях целостный мир древних мифокосмических представлений.

В период Тюркского каганата, частично включившего в свой состав (в 6–8 вв. н. э.) юг Урала и Сибири, возводились статуи воинов, реже женщин (позднее эти статуи, в целом условные, но иногда с явными попытками передать портретное сходство, обобщённо называли «каменными бабами»). Здесь они ставились уже не просто над курганами-надгробиями, как у скифов, но входили в состав храмовых комплексов (кирпичных, расписных и крытых черепицей); археологические остатки подобных храмов свидетельствуют о формировании базисных черт центральноазиатского сакрального зодчества. Тогда же сложилась и традиционная для кочевников конструкция лёгкого разборного жилища типа юрты или кибитки, осн. материалом для которых служил войлок.

Как на западе, так и на востоке России преддверием культуры раннего Средневековья явилось искусство эпохи Великого переселения народов (с первых веков н. э.), создававшееся союзами племён, которые продвигались по степям на юг, запад и север, поддерживая (параллельно постоянным военным распрям) активный культурный обмен с местными этносами. На Кубани и Северном Кавказе развивалась культура аланов, продолжавших позднесарматские традиции; к этой культуре восходят древнейшие христианские храмы на территории РФ (крестово-купольные храмы на горе Шоана и близ аула Сенты в Карачаево-Черкесии, с 1-й пол. 10 в.). В 7–8 вв., в связи с приходом арабских завоевателей, в Южном Дагестане были возведены первые, достаточно строгие по декору мечети (крупнейшая из которых – Джума-мечеть в Дербенте, с 8 в.; включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО; далее в тексте – ВНЮ). В горных районах сложился характерный тип поселения-аула со сторожевыми башнями и ступенчато расположенными друг над другом домами. Здесь строительство велось из камня, в предгорьях же доминировали саманные постройки. В предкавказских степях тоже ставились надгробные статуи, которые позднее считались половецкими. Среди декоративных искусств Северного Кавказа ведущее место заняли резьба по камню, украшающая дома и надгробия (наиболее известны кубачинские рельефы Дагестана, с 10 в.), а также обработка металла. Особую масштабность обрело крепостное строительство – грандиозная система каменных укреплений в Южном Дагестане, с 5 в.; созданная византийскими мастерами кирпичная хазарская крепость Саркел – Белая Вежа 9 или 10 вв. (в настоящее время место раскопок затоплено Цимлянским водохранилищем) в Ростовской обл.

Языческие святилища в лесостепной и лесной полосе сооружались из дерева и имели вид открытых площадок с частоколом, окружавшим центральных идолов (сохранились лишь их археологические фрагменты,– напр., в Перыни близ Новгорода, 9–10 вв.). На значительной части Европейской территории России уже тогда сложилась стабильная система городской застройки, с укреплённым центральным ядром – детинцем, где находились главные святилища, дома знати и куда всё население укрывалось во время вражеских набегов, и окружающим посадом, благодаря своим огородам и угодьям существенно не отличавшимся от крупного села. Этот смешанный сельско-городской облик осн. центров расселения на века обозначил одно из главных ландшафтных отличий Древней Руси от Западной Европы с её крайне плотно застроенными средневековыми городами.

Формирование древнерусского искусства

Возникновение Древней Руси (обширного государства, объединившего с 9 в. в своих границах племена славян и ряд сопредельных с ними этносов) и в особенности принятие ею христианства в качестве гос. религии открыли новую историко-культурную эпоху. Главной наставницей в делах веры и творчества выступила Византия, поразившая княжеских послов (согласно летописному свидетельству «Повести временны́х лет», 1110-е гг.) такой красотой церковной службы, что они не ведали, «на небе ли есмы были, ли на земли»; ещё до этого, согласно той же летописи, приезжий греческий «философ» (следуя эллинской традиции наглядно-поучающего искусства) показал князю Владимиру изображение Страшного суда, тем самым усилив его влечение к новой вере. Установился канон, система худож. правил, выделяющихся, в соответствии с его антично-византийскими корнями (и по контрасту с грубоватой условностью местных языческих идолов), своей натуроподобной человечностью, монументальным великолепием и возвышенностью в прямом и переносном смыслах: если прежде пришельцам с юга казалось, что у сев. народов «всё под землёй», то теперь появились высокие каменные храмы, доминировавшие в качестве главных пространственных ориентиров, как градостроительных, так и чисто пейзажных (тем более, что рядовая застройка по-прежнему состояла из небольших срубов или, в безлесных районах, мазанок).

Производство плоского кирпича-плинфы, изготовление мозаик, фресковая и иконная живопись – все эти навыки принесли с собой на Русь византийские мастера (их же ювелирное искусство, в т. ч. техника скани и зерни, было достаточно хорошо известно здесь ещё до принятия христианства). Но вскоре появились и местные художники (первым из которых был, по преданию, Алипий, инок Киево-Печерской лавры, живший в кон. 11 – нач. 12 вв.). Купола (первоначально шлемовидные), величавый лаконизм кирпичных или каменных форм (правда, б. ч. христианских храмов на Руси издревле возводилась из дерева, но до нас дошли лишь сравнительно поздние образцы), крестово-купольные структуры (со сводами, как бы осеняющими сверху тех, кто собрался на церковную службу, и мощными внутренними столбами), массивные стены, скруглённые закомары и апсиды, подчёркивающие медлительно-плавную ритмику архитектурных объёмов, мозаики и фрески, а также иконы, перед алтарём сгруппированные на сравнительно невысокой преграде, – всё это создавало целостный образ божественно-просветлённого мироустройства. При этом византийская типология дополнялась чертами местного своеобразия: важнейшие храмы, среди которых первоначально доминировали закомарные структуры (т. е. с позакомарными покрытиями, создающими характерный волнистый силуэт верхнего яруса), строились в новообращённой стране с расчётом на привлечение больших масс верующих, имели подчёркнуто соборный вид и были значительно крупнее современных им византийских церквей.

Внешние поверхности стен обогащались выступами-лопатками и элементами узорной кладки. Величайшим архитектурным памятником эпохи остаётся Софийский собор в Киеве (1-я пол. 11 в.; ВНЮ). В мозаиках и фресках (того же Софийского собора, а также киевского Михайловского монастыря, ок. 1112) закрепилась монументально-строгая система оформления церковного интерьера – с крупными фигурами на золотом или цветном фоне, подчинёнными лейтмотиву торжественного предстояния и зрительно «поддерживающими» всю тектонику храма; образы, полные величавого благородства, сочетались с более архаическими, но в целом доминировал «аристократически-княжеский» стиль (чьё название указывает и на гл. заказчиков данных произведений, и на их пластико-колористическую изысканность в целом). Наряду с архитектурой, монументальной и иконной живописью плодотворно развивалось также искусство книжной миниатюры, ранним шедевром которой явилось «Остромирово Евангелие» (1056–57), отмеченное тем же «великокняжеским» изыском декора, близкого по манере перегородчатым эмалям.

Возникновение местных школ

Хотя роль киевских образцов некоторое время была первостепенной, черты локального своеобразия, наметившиеся уже в 11 в., позволяют говорить о раннем сложении различных региональных школ, как архитектурных, так и изобразительных. В северных и восточных древнерусских пределах самые значительные храмы возводились не из плинфы, как в Киеве, а в основном из камня либо (в новгородско-псковских землях) из камня с редкими прослойками плинфы. Исчезло искусство мозаики. Репертуар архитектурного декора обогатился (во Владимире, Ростове и других центрах) аркатурными поясками. Если сравнительно недавно эстетические вкусы диктовались княжеско-боярской средой, то теперь параллельно возросло значение посадских, т. е. широких городских кругов, а также монастырских мастерских, которые работали не только на заказ, но и на сбыт, что усилило процессы художественного взаимообмена.

Сравнительное (с Киевом) упрощение новгородских архитектурных композиций (Софийский собор, 1045–50, – самый крупный аналог Софии Киевской; Георгиевский собор Юрьева монастыря, 1119–30?; оба – ВНЮ) придало им тектоническую компактность, подчеркнув монолитное единство их образов. Здесь также строились монументальные храмы, не уступавшие по масштабу киевским, но в северных землях сложился наряду с этим и тип небольшой посадской церкви (напр., Благовещения в Аркажах, 1179, и Спаса Преображения на Нередице, 1198, обе – ВНЮ; св. Георгия в Старой Ладоге, кон. 12 в.). Эти постройки зачастую выделяются благодаря глыбам известняка и валунам, проступающим под плотной обмазкой, особой, почти «скульптурной» пластической выразительностью, которая не нарушает, впрочем, общей выверенности изящных пропорций, замечательно вписывающихся в окружающий пейзаж.

Яркие черты локального, не просто византинизирующего, а как бы «русско-византийского» своеобразия наметились и в местной фресковой живописи (росписи церквей: Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря в Пскове, св. Георгия в Старой Ладоге, Благовещения в Аркажах и Спаса Преображения на Нередице; все – 2-я пол.– кон. 12 в.); значительно расширился репертуар тем и символов, наглядно размечающих сакральное пространство, усложнились приёмы повествования, линейной стилизации и красочной акцентировки, благодаря чему духовная жизнь образов получила новую, углублённую внутреннюю экспрессию.

Во владимиро-суздальских белокаменных храмах этой эпохи (ВНЮ) к собственно архитектурному декору добавились многочисленные рельефы, сосредоточенные в осн. на внешней поверхности зданий. Иногда они покрывают стены сплошным ковром, образуя пышное зрелище, где юж. и вост. влияния, реминисценции «звериного стиля» составляют сложный сплав с западными, романскими элементами, а мифологические сюжеты словно вплетены в природное узорочье. Самыми значительными здешними памятниками стали храм Покрова на Нерли близ Владимира (1165), Успенский (1158– 1160, 1185–89) и Дмитриевский (1193– 1197?) соборы во Владимире, а также Георгиевский собор в Юрьеве-Польском (1230–34; последние два здания выделяются и особым богатством рельефного декора). Выдающийся образец фресковой живописи – роспись Дмитриевского собора (ок. 1197) – является, как и знаменитая икона 12 в. «Богоматерь Владимирская», перенесённая из Киева, византийским произведением, близким столичному, константинопольскому искусству. Греко-средиземноморское начало пока доминирует и в ликах святых, сохраняющих (причём в разных школах) отчётливо юж. черты. Однако сотворчество местных мастеров постоянно даёт о себе знать (так, явные различия живописных манер, более «строгой» на юж. склоне свода Дмитриевского собора и более «мягкой» на его сев. склоне, позволяют утверждать, что здесь, на сев. склоне, работал и рус. мастер).

Развивалась и светская каменная архитектура – самым ранним, хотя лишь фрагментарно сохранившимся её образцом является княжеский дворец в Боголюбове близ Владимира (1158–65). В состав городских стен всё чаще включались и каменные проездные башни (типа владимирских Золотых ворот, 1158–64).

Литургические сосуды и предметы церковного облачения образовали в совокупности важнейшее звено декоративно-прикладного искусства, символически отражающего церковную службу (среди древнейших рус. произведений такого рода наиболее известны новгородские кратеры – сосуды для церковного вина, и Большой и Малый сионы – хранилища освящённого хлеба, 11–12 вв.). Литьё, чеканка, зернь, скань, перегородчатые эмали, золочение, а также резьба по дереву – все эти техники находили активное применение как в церковном, так и в бытовом обиходе, причём в последнем стойко удерживались следы религиозно-магического двоеверия (поскольку многие украшения – змеевики, гривны и др., соседствуя с нательными крестами, в то же время исполняли роль языческих амулетов-оберегов). Этапным произведением, масштабно объединившим прикладное ремесло с церковным нравоучением, явились врата собора Рождества Богородицы в Суздале (1220-е гг.) – с многочисленными, тонко ритмически скомпонованными библейско-евангельскими сценами, исполненными в технике золотой наводки на металле.

Помимо Новгорода, Пскова и Владимира с их окрестностями важные худож. центры сформировались в Галиче, Полоцке, Смоленске, Владимире-Волынском, Ростове Великом и Ярославле. В храмовом зодчестве Полоцка и Смоленска в 12–13 вв. впервые возникли подчёркнуто вертикальные, башнеобразные композиции (Свирская Михаила Архангела церковь в Смоленске, кон. 1180-х – нач. 1190-х гг., и др.). В целом эти века вошли в историю рос. искусства, несмотря на весьма ограниченный круг сохранившихся памятников, как чрезвычайно яркая и деятельная эпоха: центр и север Европейской России отныне заняли весьма видное место в культуре средневекового мира, перестав быть лишь окраиной более развитых юж. цивилизаций.

13–15 века

Из-за монголо-татарского нашествия на некоторое время прекратилось большинство сколько-нибудь значительных строительных работ. Княжества Южной, Юго-Западной и Западной Руси в 13–14 вв. вошли в состав Великого княжества Литовского и Польши, где господствовала католическая церковь (отношения которой с византийским православием всё более осложнялись, различие же конфессий отчасти предопределило и разные пути развития вост. и зап. религиозного искусства). С этой эпохи культура Северо-Восточной и Северо-Западной Руси (или великорусское искусство, каким оно предстало в исторической перспективе) эволюционировала уже достаточно обособленно от культур своих ближайших славянских соседей, хотя и в постоянных контактах с ними.

В Новгороде (а также Пскове), на рус. северо-западе в целом, не пострадавшем от нашествия непосредственно, лишь попавшем в вассальную зависимость от Золотой Орды, тенденции к обновлению монументального искусства проявились раньше всего, уже в кон. 13 в. Композиция храмов обрела (по сравнению с прежней компактной, кубообразной массивностью) новую пространственную динамику благодаря плавным трёхлопастным или пощипцовым многоскатным, устремлённым ввысь покрытиям (церкви: Николы на Липне, 1292, Николы Белого, 1312, Фёдора Стратилата на Ручье, 1360–61, в Новгороде; Успения в Мелетове, 1463). Стены обогатились дополнительным, скупым, но пластически мощным декором (в т. ч. рельефными крестами), композиция же объёмов в целом значительно усложнилась за счёт притворов, подклетов и крылец. Псковским церквам особую живописность придавали отдельно стоящие или пристроенные к храму звонницы (храм Богоявления в Запсковье, 1496, и др.). В культуре всё активнее проступали не только общие, соборные, но и социально-групповые и индивидуальные начала, конкретные свидетельства частного благочестия: церкви и монастыри либо отдельные притворы теперь всё чаще возводились по обету, косвенно отражая как события гос. значения, так и личные перипетии судьбы заказчика.

В искусстве Северо-Западной Руси спорадически проступали черты готики. Так, в 1-й пол. 15 в. в Новгороде работали немецкие строители, создавшие Грановитую палату с нервюрным сводом; ряд лучших новгородских фресковых циклов (в церкви Спаса на Ковалёве, фрески – 1380, и др.) был, по всей видимости, написан выходцами из Сербии и Болгарии. Прежняя, «домонгольская» иконография активно преобразовывалась и дополнялась местными приёмами, приобретавшими (даже если они и не являлись специфически локальными изобретениями) отчётливо региональный характер (таковы красные фоны многих новгородских икон или резкие цветовые контрасты псковской иконописи). И в живописи заметно возрастало частное, личностное начало: произведения постоянно создавались в виде церковных вкладов, исходящих от самых различных, уже не только высших слоёв общества; увеличивалось (причём опять-таки на разных социальных уровнях) и число домовых икон. На святых образах появились маленькие фигуры самих заказчиков, возрастала конкретно-историческая значимость сюжетов (недаром образ «Чудо от иконы "Знамение"», 1460-е гг., получил в 19 в. и вполне светское имя – «Битва новгородцев с суздальцами»). Увеличивалась популярность икон житийных, оснащённых развёрнуто-повествовательными циклами (с отдельными сценами в клеймах, расположенных вокруг центрального изображения, или «средника»).

Книжная миниатюра была и особым видом живописи (в лицевых, т. е. фигурно-сюжетных изображениях), и особым типом декора, своими затейливыми заставками и буквицами зрительно, а зачастую и символически акцентирующего церковные тексты. В этой сфере в Новгороде и Пскове также были созданы выдающиеся памятники (Служебники и Евангелия 13–14 вв.), оснащённые, помимо лицевых композиций, и характерными орнаментами в форме плетёнки с массой гибких, органически-природных мотивов древней тератологии (звериного стиля). Столь же «природным» выглядит и украшенный богатым, растительно-гибким резным орнаментом Людогощенский крест (1359), по сути самый ранний из дошедших до нас образцов древнерусской религиозной скульптуры. Образы такого рода кажутся иной раз достаточно неортодоксальными, реликтово-«языческими», но на деле в Древней Руси языческие мотивы (в отличие от Западной Европы) практически никогда не вводились в церковное искусство в виде прямых вставок, непосредственно сопряжённых с религиозно-магическим двоеверием.

Исконно греческая иконография всё активнее перелагалась на местные «наречия», причём не только в Новгороде и Пскове: к прежним региональным живописным школам добавилась в 14 в. и тверская. Греко-византийские лики с их более жёсткой и графичной пластикой заметно смягчались, наглядно воплощая местные этнические типы, что действенно углубляло процесс эстетического самоопределения. Но Византия по-прежнему оставалась важным источником выдающихся новшеств: так, именно оттуда в Россию приехал Феофан Грек, «преславный мудрец» (по словам Епифания Премудрого), создавший в новгородской церкви Спаса Преображения на Ильине улице (1374, росписи – 1378; ВНЮ) прославленный фресковый цикл, полный духовидческой энергии и предельного мистического драматизма. Культура независимых рус. княжеств достигает в этом памятнике, уникальном даже на современном ему византийском фоне, своего апогея, в следующем веке уже уступая первенство Москве (где Феофан Грек тоже работал). Туда всё чаще выезжают на работу лучшие местные мастера, оттуда распространяются централизованные импульсы худож. развития.

К рубежу 13–14 вв. относится знаменитая Шапка Мономаха, сочетающая в своей структуре меховую шапку с короной, т. е. типические азиатско-степные и византийские черты. Возможно, она была создана в мастерских Золотой Орды.

Период московского «собирания земель»

С возвышением Великого княжества Московского и созданием под его эгидой единого государства, включившего в 15 в. в свой состав б. ч. территории современной Европейской России, к Москве перешла и ведущая роль в искусстве. Истоки этого возвышения выглядели в архитектурном отношении достаточно скромно: церковные здания (Успенский собор на Городке в Звенигороде, 1399, и др.) следовали в осн. домонгольскому владимирскому зодчеству, но к сравнительно простым, 4-столпным и 3-апсидным композициям последнего добавились пояса килевидных кокошников, прикрывающих основание барабана (внешне приподнятое из-за введения внутри ступенчатых подпружных арок), что (вкупе с килевидными же очертаниями закомар) придавало храмам нарядный ярусный силуэт. Объёмы теперь словно вырастали один из другого – динамично, как в Спасском соборе Спасо-Андроникова монастыря (1420–27), или более плавно, как в Троицком соборе Троице-Сергиева монастыря (1422–23; ВНЮ).

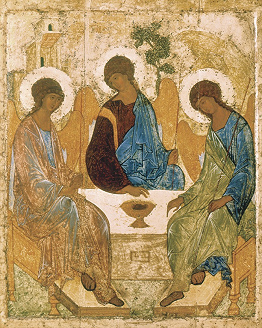

Деятельность св. Сергия Радонежского, направленная на духовное просвещение Руси и преодоление пагубной «розни мира сего», наложила отпечаток на важнейшие свершения времени. Именно в этом русле развивается в кон. 14 – нач. 15 вв. фресковая и иконная живопись Андрея Рублёва, полная умиротворённой, светлой гармонии. Его персонажи (за исключением патетических фигур во фресках владимирского Успенского собора, посвящённых Страшному суду, 1408) всегда пребывают в состоянии умилённого покоя и молитвенного созерцания (таковы, в частности, ангелы знаменитой иконы «Троица», ок. 1410 или 1425–28), их окружает атмосфера тихой благости. Высочайшее совершенство рублёвского искусства закономерно воспринимается как идеал русской иконы как таковой.

С именами Андрея Рублёва и его старшего современника Феофана Грека связано сложение высокого многоярусного иконостаса (самый ранний из дошедших до нас иконостасов подобного типа создан в 1420-х гг. Андреем Рублёвым и др. мастерами для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря). Иконы отныне составляют по сути пятую стену храма, подчёркивающую их важнейшую церковно-литургическую роль. Рублёвскому искусству близки до духу и стилю и лучшие памятники книжной живописи того времени (в первую очередь, Евангелие Хитрово, кон. 14 – нач. 15 вв.).

К кон. 14 – нач. 15 вв. относятся древнейшие из известных нам памятников рус. фигурной деревянной скульптуры, в своей стилистике пока строго следующей иконному или декоративно-прикладному искусству (крупные «иконы на рези», т. е. рельефные изображения святых Николая Чудотворца, Николы Можайского и св. Георгия; изысканные миниатюрные кресты и образки мастера Амвросия). Среди живописных произведений рубежа 15– 16 вв. особо выделяются иконы и фрески Дионисия; для них характерны более удлинённые (нежели у Андрея Рублёва) пропорции фигур, ритмически-грациозная декоративность колорита и композиции, а наряду с этим (что типично для данной эпохи в целом) стремление к усложнению и обогащению смысловых связей между зрительными образами и богослужебными текстами. Самым крупным и значительным свидетельством этих тенденций явились исполненные Дионисием с сыновьями фрески Ферапонтова монастыря (1502– 1503; ВНЮ).

Крепости в 15 в. получают планировку, близкую к регулярной; в связи с использованием артиллерии их стены утолщаются, а башни (прежде в осн. надвратные) играют всё более значительную композиционно-стратегическую роль, численно умножаясь, пропорционально вырастая и выдвигаясь вперёд (одной из первых рус. фортификаций нового типа явился Ивангород, основанный в 1492 московским великим князем Иваном III Васильевичем для защиты зап. рубежей государства). Именно крепостное строительство служит теперь главным стимулом для приглашения иностранных зодчих.

В связи с расширением и перестройкой Кремля в последней четв. 15 в. в Москву приезжают итальянские мастера, принёсшие с собой целый ряд специфически западных инженерных, конструктивных и декоративных приёмов (таких, как навесные бойницы, зубцы в виде ласточкина хвоста, применённые в стенах Кремля, или гранёный руст Грановитой палаты, возведённой в 1487–91 Марком Фрязиным и П. А. Солари). Итальянцы же вводят и элементы ордерной архитектуры, которые впервые на Руси были систематически применены в кремлёвском Архангельском соборе, построенном в 1505–08 арх. Алевизом Фрязиным (Новым). Как правило, приезжим зодчим удавалось достичь органического единства иноземных и местных начал, лучшим примером чему служит возведённый А. Фьораванти кремлёвский Успенский собор (1475– 1479), воспроизводящий осн. черты, прежде всего пятиглавие, древнего прототипа (Успенского собора во Владимире), но со значительным изменением общей архитектоники: тонко рассчитанные пропорции интерьера делают последний необычайно просторным и уже не столь массивным, как во владимирском образце.

Навыки итал. Возрождения активно воплощались и в орнаменте, который (благодаря «фряжским травам», как называли эти декоративные вкрапления) обрёл отныне в значительной мере смешанный, как бы средневеково-ренессансный вид. Древнерусский орнамент, оставаясь внеканонической, по-своему импровизационной формой творчества, активно подпитывался как с запада, так и с юга и востока (причём восточные, приходящие с Кавказа или Волжско-Камской Булгарии мотивы по сравнению с западными более сказочно-фантастичны, растительные же узоры в них более ритмически-условны и как бы «иероглифичны», не столь натуральны, как западные «травы»). Богатые оклады богослужебных книг и наиболее почитаемых икон окончательно закрепляются в качестве важнейшей области прикладного мастерства, использующего полихромные эмали, скань и серебряное литьё. Искусство в целом выражает суверенную мощь государства (окончательно преодолевшего в 15 в. вассальную зависимость от Золотой Орды), органично, без эклектики, сочетая в своих образах «своё» с «чужим».

16 век

Монументальное обновление Московского Кремля (ВНЮ) установило новые масштабы всего древнерусского творчества. Целый ряд регулярных по планировке городских кремлей (как теперь называют прежние детинцы) строится в 1-й пол. 16 в. в Нижнем Новгороде, Туле, Коломне, Серпухове, Зарайске и др. городах, прикрывавших подступы к столице. Завершается этот ряд Казанским кремлём (с сер. 16 в.; ВНЮ) и крепостью в Смоленске, законченной уже в начале следующего столетия. Эти крепости не только держат оборону, но и составляют в совокупности многочастную стратегическую модель государства, объединённого под властью московских великих князей. В церковном зодчестве также всемерно усиливаются стратегические и репрезентативные функции: крупный монастырь 16 в. – это уже не только тихая обитель, а, подобно Троице-Сергиеву (14–17 вв.; ВНЮ) или Иосифо-Волоколамскому (15–17 вв.) монастырям, обширная цитадель с массивными стенами и башнями, а также главными храмами, возведёнными обычно по образцу московского Успенского собора. Крупнейшими «святыми цитаделями» рус. Севера стали Кирилло-Белозерский (15 – нач. 17 вв.) и Соловецкий (15–17 вв.; ВНЮ) монастыри; уникальны по суровой мощи стены последнего, сложенные из огромных необработанных валунов.

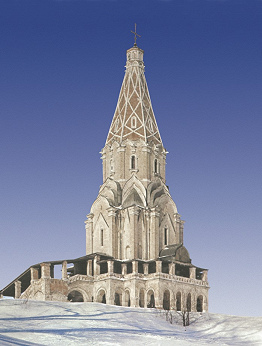

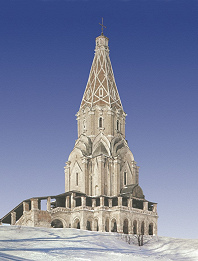

Архитектурные объёмы и силуэты живописно обогащаются: возникают башнеобразные храмы шатрового типа; ранний и известнейший их образец – церковь Вознесения в Коломенском (1532; ВНЮ), созданная (как полагают, итальянцем Петроком Малым) с заметным, хотя и ненавязчивым использованием готических приёмов. Готические, равно как и ордерные элементы всё явственнее дают о себе знать, хотя чаще в опосредованном, а не систематически-наглядном виде. Выразительнее подчёркивается историко-мемориальный смысл церковных зданий, порой поражающих своим торжественно-мажорным обликом. Таков, прежде всего, построенный в память о взятии Казани Покровский собор что на Рву, или храм Василия Блаженного, в Москве (1555–61), – с основными объёмами (а не только лишь отдельными декоративными деталями), составляющими сложную орнаментальную композицию, растительно-пышное видение, запечатлённое в камне. Строятся бесстолпные храмы с крещатым сводом (церковь Зачатия Анны что в Углу в Москве, сер. 16 в., и др.), структура которых позволяет свободнее варьировать внешнее и внутреннее убранство. Шлемовидные купола вытесняются луковичными, гораздо более эффектными и динамичными по силуэту, как бы пламенеющими по форме, которые иногда (ещё достаточно редко) покрывают позолотой, – отсюда берёт начало столь характерная для рус. храмов златоглавость. Церковный интерьер по-прежнему остаётся средоточием зрительного великолепия, однако значительно возрастает и пластическое красноречие внешнего облика построек, в т. ч. и красноречие масштабно-градообразующее, связанное с идеей Москвы как «Третьего Рима».

Уже не тихой «рублёвской» созерцательностью, а сложно детализированным, хотя и по-прежнему гармоничным символико-аллегорическим строем зачастую выделяются и памятники церковной живописи (напр., икона «Апокалипсис» из Московского Кремля, кон. 15 в., включающая сотни фигур). Обретая подчёркнуто-проповедническое звучание, живопись осмысляется отныне как дело общегосударственного значения: поддерживая её строгий, чуждый всяких «ересей» византинизм, Церковный собор 1551 («Стоглав») предписывает, чтобы художники точно следовали «добрым образцам», не допуская никакого «самомышления». Вместе с тем, благодаря стремлению максимально систематизировать церковную иконографию, усиливаются и воздействия зап. религиозного искусства с его детально разработанной схоластически-богословской символикой. Конкретно-историческое содержание постоянно даёт о себе знать: так, наряду с идеальными образами святых и царей в религиозной живописи теперь можно встретить и первые портреты (напр., изображение Василия III в надгробной иконе с соименным ему святым Василием Парийским, сер. 16 в.). Массу исторических сцен включает в себя книжная миниатюра, в особенности в огромном по объёму «Лицевом летописном своде» (1568–76). Возникновение в сер. 16 в. рус. книгопечатания даёт первые импульсы развитию местной гравюры, которая уже с первых своих шагов ориентируется не на иконные, а на западные ренессансные образцы.

К этой эпохе относится и целый ряд шедевров декоративного творчества, в т. ч. обильно украшенный узорной и сюжетно-фигурной резьбой по дереву трон (царское место) Ивана IV Грозного (1551), а также расшитые речным жемчугом плащаницы и др. изделия из мастерской Старицких и др. боярских семей (причём именно в этих грациозно-аскетичных, изысканно-строгих по стилю памятниках лицевого шитья средневековые, не склонные к резким новшествам навыки удерживаются, быть может, лучше всего). Декор в целом прихотливо усложняется, к техникам чеканки и скани добавляются финифть и чернь, орнаменты обретают миниатюрную мелкофигурную картинность, нередко воспроизводя образцы из живописи. Интенсивно развивается худож. литьё, в т. ч. колокололитейное искусство.

В живописи Вологды и Великого Устюга (а также Вологодского края, Обонежья и Двинской земли в целом) формируется особый раздел церковной изобразительной культуры; сначала эти «северные письма» (как их назвали значительно позднее, уже в 19 в.) следуют новгородской традиции, а затем складываются в самоценную худож. сферу, отмеченную духом благородной архаики.

В сер. 16 в. в состав Русского государства вошли земли Казанского ханства. Оно было создано в 1-й пол. 15 в. на землях Волжско-Камской Булгарии, входившей с сер. 13 в. в состав Золотой Орды. Этот регион являлся самым северным очагом исламской строительной и декоративной культуры. От булгарской монументальной архитектуры остались немногочисленные каменные сооружения 14 в. В 16 в. исламское зодчество продолжало существовать, но уже не в столь пышном, а более скромном, провинциальном варианте (в частности, в архитектуре Касимовского царства, где правили татарские князья, перешедшие на рус. службу). Многочисленные отзвуки местных доисламских, а также средневековых мусульманских традиций сохранились в декоративном творчестве татар и др. приволжских народов.

Зодчество 17 века

Последнее столетие древнерусского искусства особенно красочно и многообразно. После Смутного времени архитектурный процесс, в т. ч. и динамика строительных новаций, переживает бурный рост. Реформы Никона, направленные на всемерное усиление церковной власти, активно используют эстетический аргумент: символические образы рая или Иерусалима c его святынями, и прежде достаточно заметные в храмостроительстве, теперь обретают максимальную выразительность и размах (как в Новоиерусалимском монастыре близ Москвы, 1656–98). Монастыри (как и церковная архитектура в целом) выглядят всё наряднее благодаря постепенному отмиранию их оборонительных функций (таким становится, в частности, после достроек в 1680–90-х гг. Новодевичий монастырь в Москве). К числу лучших монументально-живописных архитектурных «картин» такого рода принадлежит кремль в Ростове Великом (1670–83; знаменательно, что это, собственно, огромный комплекс архиерейского дома, призванный подчеркнуть верховный авторитет церкви).

В храмах умножается число приделов, обходных галерей (гульбищ), декоративных кокошников, расположенных друг над другом ярусными рядами. Деревянное зодчество усложняет и обогащает свои рубленые объёмы за счёт криволинейных крыш – «бочек», разнообразия последовательно нарастающих структур – с четырьмя, шестью и восемью гранями (т. е. четвериков, шестериков и восьмериков) – и, наконец, стройных, высоких шатров. Все эти черты рус. деревянных храмов сложились значительно раньше, по мере их эволюции от церквей простейшего, «клетского» типа (которые не слишком отличались от больших изб), но лишь начиная с 17 в. большое число сохранившихся памятников позволяет по достоинству оценить их многообразие.

В старых и новых городах рядом с центрами соборной жизни строятся (причём всё чаще в камне) большие административно-хозяйственные кварталы с гостиными дворами, разного рода службами и домами купцов и знати. Традиционные, замкнутые в себе дома-крепости (палаты купцов Поганкиных в Пскове, 1620–30-е гг.) сочетаются с постройками, более открытыми к внешнему миру благодаря своей усложнённой планировке, комбинирующей хоромные структуры из сравнительно небольших пространственных ячеек (Теремной дворец в Кремле, 1635–36). Беспрецедентно возрастает значение декора: не ограничиваясь лишь отдельными акцентами и вставками, он теперь задаёт тон всему облику здания, целиком подчиняя себе некоторые его части (напр., узорные наличники). Чисто декоративный смысл обретают и островерхие силуэты кровель зданий, в особенности в многошатровых композициях (Успенская церковь Алексеевского монастыря в Угличе, 1628, знаменательно укоренившееся её название – «Дивная»; московский храм Рождества Богородицы в Путинках, 1649–52). Возрастает и роль полихромии: к контрасту белого камня и кирпичной кладки добавляются раскраска (часто имитирующая архитектурные детали), а также яркие поливные изразцы с орнаментами, а порой и фигурными изображениями.

Во 2-й пол. 17 в. главным средоточием этой тяги к визуальной пышности становятся многочисленные иконостасы с обрамлениями, покрытыми роскошной резьбой по дереву и золочением. Объёмные детали иконостасов (а также и собственно скульптура, всё активнее входящая в церковный обиход и освобождающаяся от своей прежней «иконности») резко видоизменяют традиционный облик древнерусского искусства, насыщая его прихотливой пластической игрой, связывающей мир сакральных образов с миром чувственно-земным.

На византийскую основу наслаиваются обильные влияния зап. искусства, наслаиваются в буквальном смысле, именно как новый декор на старую конструкцию. Дело не только в том, что на Русь, в особенности к концу века, приезжает для работы всё больше собственно зап.-европейских мастеров. Огромную роль играет и воздействие культур соседних народов – украинцев и белорусов: художники из этих земель привозят с собой новые виды творчества, такие, как белорусское «ценинное» (изразцовое) дело или белорусская прихотливая «резь» орнаментально-скульптурных иконостасов. И если ренессансный стиль прежде давал о себе знать на Руси лишь эпизодически, то теперь здесь складывается свой собственный (хотя и ограниченный в осн. декором, но всё же жизненный и яркий) вариант барокко. Его принято именовать «нарышкинским» или «московским» (среди лучших его образцов – церковь Спаса Нерукотворного в Уборах близ Москвы, 1694–97; ряд построек рязанского Солотчинского монастыря и Успенский собор Рязанского кремля, 1680–90-е гг.; церковь Покрова в Филях, 1690–93); близок к нему и «строгановский стиль» зодчества Поволжья и Прикамья (церкви Смоленская, 1694–97, Рождества Богородицы, окончена в 1718, обе в Нижнем Новгороде; и др.). К нач. 18 в. новые стилистические веяния обретают уже (следуя курсом рус. колонизации Урала и Сибири) огромный географический диапазон, распространяясь вплоть до Восточной Сибири.

Пышная риторика, придающая архитектурному декору скульптурную пластичность, динамически переосмысленные элементы античного ордера – эти свойства барокко к концу века преображаются уже в целостные системы, охватывая практически всю тектонику здания. Главным источником зап. архитектурных новаций служит уже не Италия (как в 15–16 вв.), но зодчество Голландии и Польши. Чрезвычайно важна и (как посредническая, так и самоценная) роль Украины, ведь именно там (к моменту её частичного присоединения к Руси) барокко было уже не только декоративным, но и синтетически-целостным стилем; так, возможно, что именно украинским в своих истоках является тип центрического ярусного храма, популярный в кон. 17 – нач. 18 вв. (церковь Знамения в Дубровицах близ Подольска, 1690–1704, и др.).

Живопись и прикладные искусства 17 века

Напряжённые споры старого с новым пронизывают и иконную живопись, что во многом связано с произошедшим в результате никоновских реформ сер. 17 в. церковным расколом, вызвавшим отделение старообрядцев (последние решительно отвергали иконы «нового письма», видя в них грубое нарушение «древлего благочестия»). Более архаически-строгие и монументальные «годуновские письма» сосуществуют ещё с кон. 16 в. со «строгановскими», где возобладала миниатюрная, по-своему ювелирная манера живописи, с красочными «эмалевыми» эффектами, усиленными золотом и серебром. В иконы всё чаще вводятся перспективно построенные пейзажи и интерьеры («нутровые палаты»), вместо всецело надмирного пространства перед зрителем предстаёт уже пространство во многом сценическое, скоординированное с его собственной бытовой средой. Эта связь со зрительским сознанием закрепляется и многочисленными деталями, повествовательно или аллегорически разъясняющими главный сюжет.

В церковных фресках, чаще уже не тектонически-строгих, а скомпонованных по «ковровому» (т. е. подчёркнуто декоративному, хотя по-прежнему тонко скоординированному с архитектурой) принципу, усиливается жанровое начало; сюда, как и в зодчество, проникает масса ренессансно-барочных компонентов благодаря заимствованию многих мотивов с зап. гравюр (фрески церкви Ильи Пророка в Ярославле, 1680–81, мастера Г. Никитин, С. Савин и др.).

Возникает самоценный портрет, пока существующий в осн. в виде парсуны иконного типа. Само творчество перестаёт быть по-средневековому анонимным: если от прежних столетий до нас дошло совсем немного художественно-биографических сведений, то 17 столетие уже богато именами художников, среди которых первое место занимает С. Ф. Ушаков, стремившийся сделать свои иконы натуроподобными с помощью светотеневой лепки иллюзорно-объёмных форм. С ликов и глаз эта «живоподобность» распространяется и на фигуры в целом, так что в иконостасах кон. 17 в. святые нижнего яруса «выходят» к зрителю уже не только в созерцательном предстоянии, но и почти как сценические персонажи. Наряду со «списками» (т. е. копиями) общероссийских святынь – Богоматери Владимирской, Смоленской Богоматери и др.– возникает всё больше местночтимых «изводов» (т. е. иконографических вариантов), где нередко заимствуются и западные, католические прототипы. Черты линейной перспективы, сценичности и др. новшества часто встречаются и в книжной живописи (к лучшим памятникам которой принадлежат миниатюры «Сийского Евангелия», 1693).

Общероссийским центром развития всех видов пластических искусств становится в 17 в. Оружейная палата Московского Кремля, сыгравшая роль позднесредневековой Академии художеств. Приёмы и мотивы декора впечатляют своим изобилием (напр., в «Большом наряде» царя Михаила Фёдоровича, ансамбле предметов для торжественных выходов, 1627–28). Круг орнаментальных, в значительной мере растительно-цветочных, «райских» мотивов расширяется почти безбрежно, охватывая чуть ли не весь известный мир (вплоть до Китая с его фарфором). Наряду с типичными для Средневековья кабошонами в ювелирном деле появляются и гранёные драгоценные камни. География ремёсел значительно обогащается: некоторые местные промыслы (такие, как холмогорская резьба по кости, сольвычегодские росписи по белой эмали – т. н. «усольская финифть», просечное железо Великого Устюга или сергиево-посадские деревянные игрушки и евлогии, т. е. паломнические сувениры) завоёвывают широкую популярность, расходясь по всей стране. В гравюре к концу века складывается (по примеру западных «летучих листов») феномен печатного лубка; сперва достаточно элитарно-городской, позднее он становится одной из ранних форм массовой культуры, религиозной или светской, порой остросатирической, даже публицистичной по своему содержанию.

Эпоха Петровских реформ

Преобразования Петра I направили течение худож. жизни в новое русло. Процессы, обозначившиеся уже в предыдущем столетии (возрастание роли светской культуры, укрепление связей с Западной Европой), теперь мощно активизировались, получив радикальные, по-своему революционные импульсы. Благодаря петровским реформам именно светские, а не религиозные произведения выдвинулись на авансцену жизни, обретая стилеобразующий смысл. Всё искусство было (в его эпохальных сверхзадачах) поставлено на службу уже не церковно-трансцендентным, лишь опосредованно политическим, а уже непосредственно политическим целям прославления государства и воспитания идеального гражданина. Россия вошла в период своего рода ускоренного Ренессанса, стремительно усваивая опыт Возрождения и барокко, причём уже не в синкретическом, «западно-византийском», как совсем недавно, а вполне цельном и вполне западном варианте.

В выстроенном по воле Петра I городе на Неве была заложена совершенно новая по сути система мира, который обустраивается не религией, а искусством. Поэтому вполне закономерно, что в перспективе веков весь исторический центр С.-Петербурга (ВНЮ) превратился в гигантское худож. произведение. Доминантой здесь стала Петропавловская крепость (с 1703) с одноимённым собором (1712–33, арх. Д. А. Трезини), зданием церковным, но пластически выражающим в первую очередь (благодаря своей колокольне со шпилем, вознесённым на огромную высоту) победную мощь и величие рос. монархии. Излюбленным архитектурным стилем начала века было голландское барокко (органично приспособленное, как и все последующие, новые для России стили, к местному пейзажу); его сравнительно скромные по масштабу здания определили первоначальный облик С.-Петербурга и его дворцовых окрестностей. Иностранные зодчие и художники заняли ведущее положение при императорском дворе, исполняя роль главных наставников в искусстве (их творчество принято именовать «россикой»), молодёжь же начали отправлять для обучения за рубеж. Однако активно формировалась и новая нац. школа: уже при Петре I, который стремился (по его собственным словам) показать, «что есть и из нашего народа добрые мастера», возникают проекты создания Академии художеств.

Регулярное градостроительство, до этого применявшееся в России лишь эпизодически, отныне превращается в универсальную систему, самым крупным и славным выражением которой служит «трезубец» проспектов, определивших структуру петерб. центра. В летней городской усадьбе Петра I (т. н. Летнем саду, 1704) и Петергофе (Петродворце, с 1714) создаются архетипические образцы регулярного парка западного типа; здесь доминируют (благодаря скульптурам, фонтанам, павильонам) эффектные природно-эстетические зрелища, резко контрастирующие с тихими монастырскими рощами, характерными для средневековой традиции. Ведущим типом зодчества окончательно становится не храм, а дворец, причём пышность дворцов последовательно возрастает. В их внешней структуре, а в особенности во внутреннем убранстве (с декоративной лепниной и скульптурами, живописными плафонами и панно, лаковыми росписями, зеркалами, наборными паркетами) динамически-бравурная, театрализованная патетика барокко со временем включает всё больше черт рококо, стиля, выделяющегося своей особо прихотливой, жеманно-игривой грациозностью.

В сфере изобразительных искусств самым знаменательным, по-своему эпохальным живописным жанром предстаёт портрет, постепенно освобождающийся от парсунной, во многом ещё иконописной манеры и обретающий барочно-рокайльное чувственное одушевление. Ранние успехи в этой области (напр., произведения И. Я. Вишнякова, И. Н. Никитина или А. М. Матвеева) выглядят на тогдашнем европейском фоне достаточно скромно, что, впрочем, не лишает их исторически-этапного значения: ведь именно в портрете наглядней всего воплощаются базисные для эстетики Нового времени принципы натуроподобия, проникновенного подражания природе. Развивается также и искусство портретной эмалевой миниатюры. Усиливается социальная роль гравюры, с мажорной энергией фиксирующей образы обновляющегося времени (произведения братьев И. Ф. и А. Ф. Зубовых). Работы одного из самых ярких мастеров «россики» Б. К. Растрелли (прежде всего его парадные изображения монархов) вводят и рос. скульптуру, прежде остававшуюся в тени прочих искусств, в круг творений «большого стиля», претендующего на универсальную нормативность.

Прикладное творчество, в свою очередь, обретает гос. статус: обслуживающие императорский двор и высшую знать ремёсла и промыслы, в т. ч. производство шпалер (гобеленов) и набивных ситцев, керамика, стеклоделие, камнерезное дело, претворяются (благодаря организации специальных мануфактур) в целые отрасли промышленности. Стараниями М. В. Ломоносова возрождается древнее искусство мозаики. Возникает ряд новых промыслов, в т. ч. ростовская финифть. Новации охватывают и церковное искусство, архитектонику его зданий, пластику и ритм его интерьеров и литургических предметов: так, серебряные раки св. Сергия Радонежского и Александра Невского, созданные во 2-й четв. – сер. 18 в. соответственно для Троице-Сергиевой и Александро-Невской лавр, представляют собой уже вполне целостные и самые крупные для рус. прикладного искусства того времени образцы «большого стиля» барокко.

Эпоха Просвещения

Рус. культура Просвещения достигает своего высшего расцвета в сер. – 2-й пол. 18 века, в годы правления Елизаветы Петровны и Екатерины II. Сама культура, продолжая петровские реформы, стремится просвещать своим величием и блеском, претворяясь в образы гармонического согласия между государством и его подданными, создающиеся (по словам архитектора Б. Ф. Растрелли) для «единой славы всероссийской». Эта программа сама по себе принимает неизбежно утопический характер, как бы низводя небо (в церковной традиции трансцендентное, потустороннее) на землю. Однако как раз в худож. творчестве этот утопический проект века Просвещения предстаёт наиболее продуктивным, украшая несовершенную жизнь примерами идеального совершенства. Причём (по логике просвещённо-монархической культуры) сами императрицы выступают, если и не главными создательницами, то, по крайней мере, главными вдохновительницами всего идеально прекрасного. Даже окказиональная, временная архитектура (т. е. сооружения типа театральных декораций, создававшиеся для оформления празднеств, торжественных монарших въездов, а также погребальных церемоний) порой воплощает в себе самые яркие и смелые стилистические новшества.

Дворцовое строительство обретает особый пространственный размах и живописное великолепие; этапным в этом плане явилось творчество Б. Ф. Растрелли. Его произведения, среди которых наиболее известны Большой (Екатерининский) дворец в Царском Селе (1752–57) и Зимний дворец в С.-Петербурге (1754–62), представляют собой, как правило, целые ансамбли, ритмически объединённые с помощью пластически разнообразных фасадов и внутренних, ещё более декоративно-пышных, парадных анфилад. Те же принципы феерически-пышного монументализма присущи и церковным зданиям Б. Ф. Растрелли, прежде всего комплексу петерб. Смольного монастыря (1748–64). В русле дворцовой архитектуры продолжает развиваться и стиль рококо, придающий в своих орнаментальных фантазиях всем материалам почти чувственно ощутимый трепет эстетического бытия, услужливо-комфортно сопряжённого с человеком.

Роскошные городские и усадебные дворцы возводят и придворные вельможи – именно в этом русле кристаллизуется феномен усадьбы как изысканного «храма муз» среди окружающей «сельской простоты» (Кусково, ныне в черте Москвы, осн. строительство – 1750–60-е гг., архитекторы Ф. С. Аргунов, К. И. Бланк и др.). Наряду с приезжими иностранцами всё более значительную роль играют отныне и рус. зодчие (А. В. Квасов, С. И. Чевакинский, Д. В. Ухтомский и др.). Творческой лабораторией барокко (причём отнюдь не провинциальной по отношению к Великороссии, а постоянно опережающей её своими новациями) по-прежнему остаётся искусство Украины, в т. ч. её монастырская архитектура (где первое место занимает ансамбль обновлённой Киево-Печерской лавры, созданный после пожара 1718).

Период классицизма

В 3-й четв. 18 в. стилистические вехи сменяются: в культуре утверждаются принципы классицизма, стиля несравнимо более рационального, гармонически уравновешенного, отвергающего чрезмерную узорность и велеречивую динамику форм ради логически чётких плановых и пластических решений. Ордерную систему отныне стремятся воссоздать в её античной чистоте, однако важную роль в этом процессе играет и обращение к классицизирующим тенденциям Ренессанса, в первую очередь к наследию А. Палладио (ключевыми для архитектуры рос. палладианства фигурами стали Ч. Камерон и Н. А. Львов). Как раз в этот период эстетика рус. Просвещения обретает максимальную нормативную определённость (благодаря образованию в 1757 в С.-Петербурге Академии художеств), а градостроительство окончательно утверждается в своих новых масштабах и принципах, последовательно охватывая всю территорию империи и осмысляя города как системы парадных, лучами расходящихся от центра ансамблей.

Вновь возрастает историко-худож. значение Москвы, где тоже возводятся монументальные здания и ансамбли, значительно обновившие ещё во многом средневековый облик старой столицы. Их архитектурный стиль эволюционирует от патетически-живописных образов В. И. Баженова к гармонически-величавым, воистину градообразующим постройкам М. Ф. Казакова, наглядно (как это свойственно крупным классицистическим комплексам в целом) размечающим структуру целых кварталов и улиц. Выдающуюся роль в развитии зодчества раннего и зрелого классицизма сыграли также К. И. Бланк, Ж. Б. Валлен-Деламот, А. Ф. Кокоринов, А. Ринальди, Ю. М. Фельтен, Дж. Кваренги, И. Е. Старов.

Именно в эту эпоху сложился классический тип усадьбы (классический как в стилистическом, так и в общеисторическом смыслах); архитектура, садово-парковое и прикладное искусство, а также (в случае активного меценатства хозяев) литературные и театрально-зрелищные виды творчества тут синтетически объединялись, превращая усадьбу в рукотворно-природное средоточие худож. гармонии, а в историко-ретроспективном восприятии – в эстетическое олицетворение России. В числе лучших примеров такого рода архитектурно-пейзажного строительства – возведённые в последние десятилетия 18 – нач. 19 вв. усадьбы Архангельское близ Москвы, Останкино (ныне в черте Москвы), а также созданные в Тверской губ. по проектам Н. А. Львова Никольское-Черенчицы и Знаменское-Раёк.

В связи с образованием Академии художеств устанавливается иерархия жанров, возникают жанры, прежде вообще отсутствовавшие либо представленные лишь маргинально: историческая живопись (родоначальником которой был А. П. Лосенко), бытовая картина, пейзаж (Ф. Я. Алексеев, Семён Ф. Щедрин). Но всё же средоточием самых значительных живописных новаций по-прежнему остаётся портрет, достигающий в творчестве Ф. С. Рокотова, Д. Г. Левицкого, С. С. Щукина и В. Л. Боровиковского, а также в скульптурах Ф. И. Шубина особой репрезентативной грации и тонкой проницательности, порой яркой бравурности образов. Одной из вершин мировой монументальной скульптуры и величайшим шедевром «россики» стал памятник Петру I в С.-Петербурге (1768– 1782, скульптор Э. М. Фальконе). Свидетельствами же значительных успехов собственно рос. скульптурной школы явились произведения Ф. Г. Гордеева, М. И. Козловского, И. П. Прокофьева и И. П. Мартоса. Именно в этот период распространился новый для России жанр скульптурного надгробия.

К кон. 18 в. всё чётче определяются раннеромантические веяния, проступающие в причудливых формах псевдоготического зодчества (В. И. Баженов, М. Ф. Казаков и др.), сочетающего стилизацию готики с древнерусскими мотивами. Сходные веяния проявились и в моде на английского типа парки со свободно-пейзажной планировкой или (как их называл писатель и учёный А. Т. Болотов) «нежно-меланхолические» сады. Сентиментализм предопределил образный строй многих портретов, в особенности женских. Недолгий период правления Павла I, период по-своему причудливо-романтический, значительно усиливает эти тенденции, воплотившиеся, в частности, в Михайловском (Инженерном) замке в С.-Петербурге (1797–1800, архитекторы В. И. Баженов, В. Ф. Бренна), но наметившиеся ещё раньше в дворцово-парковых ансамблях в Гатчине (с 1766, архитекторы Бренна, Н. А. Львов и др.) и Павловске (с 1782, арх. Ч. Камерон и др.). Наравне с жизнью разума, в искусстве всё явственней даёт о себе знать и жизнь души; сквозь рациональную систему, причём в творчестве одних и тех же мастеров, просматривается иррационально-мечтательная стихия (так, И. П. Мартос в своих надгробиях предвосхищает романтизм, в общественных же монументах примыкает к позднему классицизму). Классицистом-романтиком был П. Гонзаго, который в кон. 18 – нач. 19 вв. впервые в России придал театральным декорациям статус особого, весьма значительного вида искусства.

Искусство 18 века в провинции

Столичная худож. культура в век Просвещения, достигнув оптимального своего выражения в С.-Петербурге и Москве, предстала в качестве универсального эталона для всех региональных и нац. культур огромной империи; с особой наглядностью эти универсальные претензии проступили в рамках классицизма с его пафосом всеобщего эстетического мироустройства.

Вскоре после образования Академии художеств, призванной возглавить процесс развития нового искусства, в 1762 была создана «Комиссия о каменном строении С.-Петербурга и Москвы», которая занялась разработкой проектов и для провинциальных городов (в это и последующие десятилетия было создано и в значительной мере воплощено в жизнь более 400 таких градостроительных проектов). Были преобразованы исторические центры Твери, Калуги, Нижнего Новгорода, Ярославля, Вятки, Симбирска и многих других губернских (а наряду с ними и уездных) городов – с чётким разграничением парадных, административных, хозяйственных и окраинных зон, а также фиксацией границ кварталов при помощи фасадов, выведенных на красную линию улицы, и специальных угловых зданий. Унификация типов зданий (напр., домов дворянских собраний с обязательным торжественным портиком снаружи и двусветным бальным залом внутри) сочеталась с единообразной их раскраской.

Но на деле единый «большой стиль» отнюдь не возобладал в виде безусловного абсолюта, а лишь (если речь шла о старых городах) оттенил и обогатил их традиционную смешанную, сельско-городскую структуру. Старинные городские центры порой плотно заслонялись или обрамлялись новой архитектурой (как, в частности, в Твери или Симбирске), но в целом соседствовали с ней на равных правах (образцовым примером может служить Ярославль с его древними храмами, включёнными в 18 в. в новые видовые перспективы). Архаика удерживалась в провинции особенно прочно, проявляясь в живописных средневеково-барочно-классицистских симбиозах (как в планировке в целом, так и в структуре отдельных зданий) и тем самым доказывая свою непреложную актуальность. В целом же классицизм послужил универсальным языком, который сглаживал контрасты традиций, облегчая взаимную адаптацию культур (в случае со строительством в белорусских и прибалтийских землях, присоединённых в 18 – нач. 19 вв. к Российской империи).

Реальная многослойность культуры наглядно подтверждалась мощными её пластами, сугубо антиклассическими по своему духу. Высокого расцвета достигло церковное деревянное зодчество Севера – Карелии и смежных с ней вологодских и архангельских земель (в течение 18 в. сложился, в частности, знаменитый комплекс в Кижах с доминирующей в нём 22-главой Преображенской церковью; ВНЮ). Наряду со столь сложными по силуэту храмами строились и совсем простые клетские церкви, напоминающие избу с крестом. К древним приёмам плотницкого мастерства и исконно средневековым структурам церквей (часто увенчанных стройным шатром) добавлялись новые элементы (типа ордерных фронтончиков или карнизов), но лишь в виде отдельных вставок, не затрагивающих величаво-архаичной сути. К 18 в. относятся и самые старые (из дошедших до нас) образцы рус. крестьянских изб; именно на Севере благодаря высоким подклетам они достигали особой масштабности. Изба, простая клетская церковь и небольшой, тоже деревянный форт (острог) – такими были главные архитектурные приметы России в процессе продвижения её границ на восток вплоть до Аляски.

Особая худож. цивилизация сложилась в раннепромышленных очагах Урала и Западной Сибири. Зрелый архитектурный классицизм, развитые формы регулярной планировки (заводских поселений), новые виды худож. промышленности (камнерезное дело и чугунное литьё) сосуществовали здесь с массой примеров причудливо-контрастного совмещения традиции с новизной: таковы, в частности, «невьянские иконы» с их вполне натуральными пейзажными деталями. Но ещё более знаменательна «пермская деревянная скульптура» (название условно: Пермским краем этот феномен отнюдь не ограничен). Лишь отчасти иконные (как в рельефных образах Николы Угодника или Параскевы Пятницы), большей же частью западные иконографические типы (таковы и особо характерные для этого круга произведений фигуры скорбно-задумчивого «Христа в темнице» или «Спаса Полунощного») обрели тут черты фольклорного «примитива», подкупающего своей эмоциональностью, силой открытого чувства.

Именно в данный период впервые полномасштабно выявились черты «примитива» как особой творческой сферы, не вписывающейся в строгие рамки единого «большого стиля». В эту сферу вошли провинциальный портрет (всероссийский по диапазону своего распространения), а также лубок и др. формы городской или смешанной крестьянско-городской культуры, в т. ч. фольклорные росписи, сосредоточенные на отдельных предметах типа мебели или прялок либо покрывающие порой целые стены. Воспроизводя в более дешёвых материалах и более скромных масштабах барочно-классицистические приёмы и мотивы, они придавали им наивную непосредственность и задушевность, в свою очередь демонстрируя контрасты разных культур, не сводимых к единой парадигме.

О живой культурной многоукладности постоянно свидетельствовало и религиозное искусство, причём разных вероисповеданий. Свойственные 18 в. попытки внести стилевое единообразие в архитектуру старинных православных храмов и монастырей, мечетей Приволжья или дуганов (буддийских храмов) Забайкалья постоянно приводили не только к живописным, достаточно выразительным контрастам, но и к прямой эклектике. Поставив впечатляющую задачу всеобщего эстетического синтеза, «век Разума» не сумел её с исчерпывающей полнотой разрешить.

Русский ампир

В нач. 19 в. классицистское зодчество вступило в позднюю фазу, которую называют «александровским классицизмом» либо (на общеевропейский лад) стилем ампир (от франц. empire – империя). Имперский пафос архитектурных образов действительно достиг в этот период своего максимума, после 1812 перекликаясь с чувством патриотического подъёма, охватившим рос. общество в связи с разгромом армии Наполеона. Крупнейшие строительные свершения принимают вид широко распахнутых «залов славы», образно свидетельствующих как о военных триумфах государства, так и о его величии в целом. В С.-Петербурге эта архитектурно-пространственная система была закреплена зданиями Казанского собора (1801–11, арх. А. Н. Воронихин), Биржи с Ростральными колоннами (1805–10, арх. Ж.Тома де Томон) и Адмиралтейства (1806–23, арх. А. Д. Захаров). Высшим же выражением и в то же время блестящим итогом этого процесса явилось творчество К. И. Росси; спроектированные им здания и ансамбли, в т. ч. Главный штаб с центральной аркой (1819–29), придали целому ряду площадей и проспектов сев. столицы подобие грандиозного, застывшего на века праздничного зрелища, поражающего своими панорамами и перспективами.

В целом ампирные структуры, с их мощными колоннадами на фоне гладких стен, сдержанно-лаконичны, однако скульптура и архитектурный декор (где доминируют античные аллегорические мотивы воинской славы) занимают в них существенное место, эффектно усиливая зрительный пафос образов. Знаковыми фигурами ампирного зодчества были также О. И. Бове, А. Г. Григорьев, Д. И. Жилярди, В. П. Стасов, в скульптуре же на первый план выдвинулись В. И. Демут-Малиновский, С. С. Пименов, И. И. Теребенёв, Ф. П. Толстой.

Ампир не только завершил просветительский классицизм, но и ускорил его перерождение, сближение с романтизмом (что с особой остротой выразилось в архитектурном творчестве О. Монферрана и А. Л. Витберга); этапным в этом плане зданием явился монферрановский Исаакиевский собор в С.-Петербурге (1818–58). Идеи политического самоутверждения, патетика настоящего времени теперь всё чаще сменялись поэтическими грёзами об общественном идеале, который мог являться мысленному взору в различных исторических обличьях. «Николаевский классицизм» (хронологически связанный с царствованием Николая I) уже не отличался стилистической цельностью и перестал быть всеобщей нормой; широко распространились не только антикизирующие, но и средневековые, в т. ч. русско-византийские, архитектурные реминисценции, программно выраженные в московском храме Христа Спасителя (1837–83, арх. К. А. Тон). Сама античность понималась теперь более конкретно, в виде «греческой» или «римской» («помпеянской») манеры; вкупе с готикой (в свою очередь более исторически точной, уже не псевдо-, а неоготикой), а также неоренессансным и необарочным стилями все они составили пёстрый репертуар исторического романтизма, варьирующего свои образы в зависимости от пожеланий заказчика и функции здания (проекты и постройки А. П. Брюллова, Н. Л. Бенуа, М. Д. Быковского, А. И. Штакеншнейдера и др.).

Вопреки масштабной попытке всё же вернуться к единой, хотя и изменённой норме (в образцовых русско-византийских проектах церквей, разработанных под руководством Тона) реальная строительная практика представала разноликой, всё в большей мере следуя частным вкусам. При этом активно развивалась и инженерная мысль, осваивающая возможности новых конструкций и материалов (в т. ч. металлических каркасов).

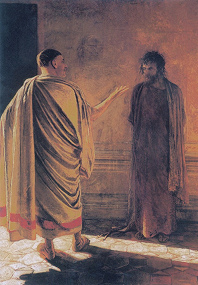

Эпоха романтизма

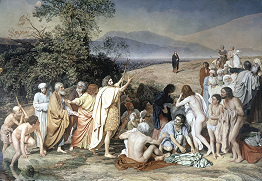

Иерархия видов творчества резко изменилась. Живопись и графика заняли отныне по отношению к зодчеству уже не подчинённое, а равноправное положение. Идиллические образы мастеров старшего поколения (крестьянские жанры и портреты А. Г. Венецианова, типажи и портреты В. А. Тропинина), задушевно-лирические живописные и графические портреты О. А. Кипренского и, наконец, огромные многофигурные полотна К. П. Брюллова, Ф. А. Бруни и А. А. Иванова (которые стремились превратить свои исторические и религиозные сюжеты в итоговые, волнующе-таинственные суждения о судьбах человечества) – таким был магистральный курс романтизма в изобразительном искусстве. Сам художник порой (подобно А. А. Иванову в период работы над «Явлением Христа народу», 1837–57) начинал ощущать себя историческим «мессией». Но в целом романтизм был далеко не однороден: наряду с монументальными устремлениями в архитектуре и живописи закрепился (прежде всего в полотнах А. Г. Венецианова и художников его школы) и специфически камерный его вариант, близкий зап.-европейскому бидермейеру и полный уютной задушевности.

Церковная живопись (в её т. н. академическом варианте) следовала классицистско-романтической стилистике, постоянно воспроизводя в иконах и росписях композиционные и колористические принципы светской картины. Однако параллельно бытовала и средневековая по духу своему, допетровская иконописная традиция, выдающийся вклад в сохранение которой внесли старообрядческие мастера. Благодаря им поддерживалось также искусство рукописной книги и религиозного худож. литья.

Высокая поэтическая воодушевлённость светского «большого стиля» К. И. Росси, К. П. Брюллова и А. А. Иванова, окрашенного в эмоционально-романтические тона, но сохраняющего классицистский размах, позднее нередко ностальгически воспринималась как золотой век нового рос. искусства. Этот золотой век ярко проявился и в прикладном творчестве: строгое единство ампирного стиля (подразумевающее целостную разработку всех элементов здания, от общего плана до светильников и дверных ручек) наложило неповторимый отпечаток на фарфор, стекло (в т. ч. хрусталь с «алмазной» гранью), каменные вазы, мебель. Наряду с парадно-декоративным направлением тут тоже сложился свой бидермейер, проникнутый лиризмом приватной жизни. Вскоре и в этих сферах распространились историко-романтические стилизации (такова, в частности, необарочная мебель фирмы «Гамбс»), подражания ренессансу, рококо, готике, мавританскому искусству. В 1830-х гг. зародилось и специфически неорусское декоративно-прикладное направление, связанное в первую очередь с художественно-археологической деятельностью Ф. Г. Солнцева.

Порывистая, стихийная мечтательность романтизма нашла наиболее естественное выражение в пейзаже, который лишь теперь развернулся в полную образную силу. Художники обратили свои взоры от столичных дворцов и парков к провинции, увлечённо составляя как бы поэтическую карту огромной страны (знаменателен пример братьев Г. Г. и Н. Г. Чернецовых, изобразивших в 1838–51 чуть ли не всю Волгу в огромной серии акварелей с видами её берегов). Не только Италия, этот блаженный «край искусств» для всего романтизма в целом (где Сильвестр Ф. Щедрин в 1820-х гг. заложил основы рус. цветотонального пейзажа), но и собственное отечество представало эстетически притягательным, причём и в ближних, и дальних своих пределах. Диалоги нац. культур обрели в эту пору (и не только в пейзаже) невиданную активность и чуткость.

Если в прошлом веке и даже ещё совсем недавно художники (подобно украинцам Д. Г. Левицкому, В. Л. Боровиковскому, И. П. Мартосу, либо видным портретистам чеченцу П. З. Захарову и белорусу С. К. Зарянко), приезжая в центр империи, оставляли свои родные края в провинциальной тени, то теперь, в эпоху романтических «живописных путешествий», эстетический баланс центра и регионов претерпел ощутимый сдвиг. Создавая свой цикл офортов «Живописная Украина» (1844), Т. Г. Шевченко наглядно фиксировал эту худож. центробежность. Симптоматичен и пример И. К. Айвазовского, который стал крупнейшим маринистом-романтиком, живя преимущественно в родной Феодосии (и не раз выразив в своих образах причастность к судьбам своей исторической родины – Армении). Образы Крыма и Кавказа в целом теряют прежний этнографизм, представая органической частью расширяющегося эстетического сознания. Децентрализации культуры способствует и тот факт, что теперь и на местах иногда возникают собственные худож. училища – такие, как первая в провинции Арзамасская худож. школа, соответствующее отделение Виленской (Вильнюсской) академии или архитектурное училище в Саранске.

Симптомы подобного сдвига ощущаются и в архитектуре. Нормативная регулярность образцового, единообразного для всей империи строительства всё чаще даёт явные сбои, в особенности на Кавказе с его сложными сплетениями западных и восточных, христианских и мусульманских традиций: иногда после присоединения осн. части Кавказа к России города́, подобно Эривани (Еревану) или Гюмри в 1-й пол. 19 в., наспех застраиваются на манер военных поселений. Однако романтический историзм намечает перспективы национальных худож. возрождений: так, Г. Г. Гагарин наряду с альбомом «Живописный Кавказ» (1857) создаёт и частично воплощает в жизнь проекты храмов со смешанного типа византийско-вост. декором, тонко учитывающим местные эстетические навыки. Последние так или иначе поддерживают свою вековую преемственность, лучше всего сохраняющуюся в небольших городках и горных селениях-крепостях. Растёт известность кавказского декоративного искусства, в т. ч. промыслов нагорного Дагестана (парадным оружием из аула Кубачи снабжаются целые гвардейские части).

Религиозные верования в свою очередь мощно способствуют усилению локального колорита. В пределах черты оседлости, в местах компактного проживания евреев в Польше, Литве, Украине и Белоруссии развивается иудаистская худож. культура (орнаментика надгробий и свитков Торы, различные её ювелирные украшения типа «короны», светильники-«меноры» и т. д.); полная библейской символики, она, как и архитектура синагог, активно перенимает и мотивы искусства окружающих народов. Важным фактором прикладного творчества народов Кавказа и Поволжья является орнаментальная стилистика, равно как и конкретные предметы, сопряжённые с мусульманской культовой практикой (в первую очередь, молитвенные коврики и листы-«шамаили» с каллиграфическими изречениями из Корана). В архитектуре мечетей на смену разностильной эклектике приходит историзм, варьирующий средневековые образцы. В Бурятии свой центральноазиатский, практически не связанный с Европой язык окончательно обретает искусство местного буддизма, воплощённое в зодчестве ламаистских монастырей-дацанов, ярко раскрашенных, с китайского типа крышами с загнутыми углами, а также в столь же ярко красочной культовой скульптуре и живописи.

2-я половина 19 века

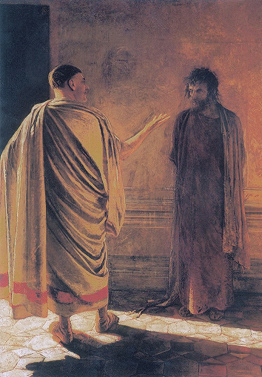

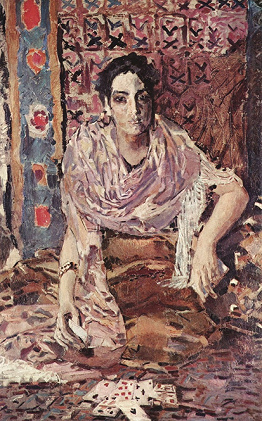

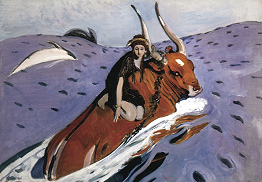

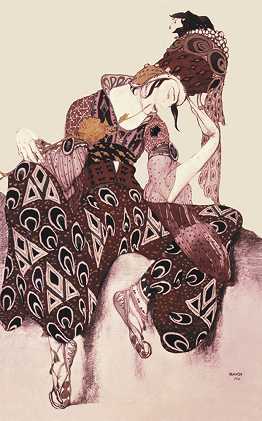

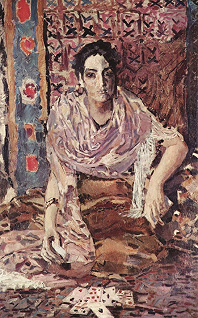

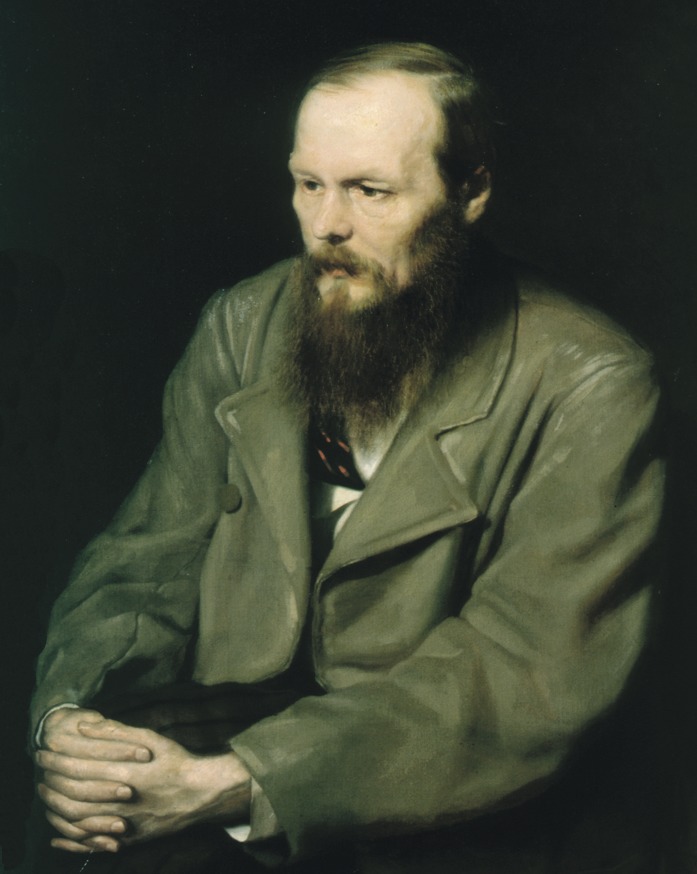

К сер. 19 в. изобразительное искусство начинает уже решительно опережать зодчество по силе и широте своего общественного резонанса. Живопись чутко отликается на «проклятые вопросы» времени, зачастую приближаясь по глубине своих образов к тогдашней литературе. Мечтательно-утопические настроения прежних лет сменяются острым чувством духовного неблагополучия и тоски. Параллельно этому и романтизм в искусстве, равно как и классицистские пережитки, всё заметнее вытесняются стилем гораздо более драматичным, который принято называть реализмом. Стили, однако, не просто чередуются, реализм утверждается не вместо, а, скорее, внутри романтизма, сохранив его свободолюбие и страстную веру в верховенство творческого воображения (суммирующего прошлое и предугадывающего будущее), но придав всем этим свойствам гораздо более критическую направленность.