География промышленности

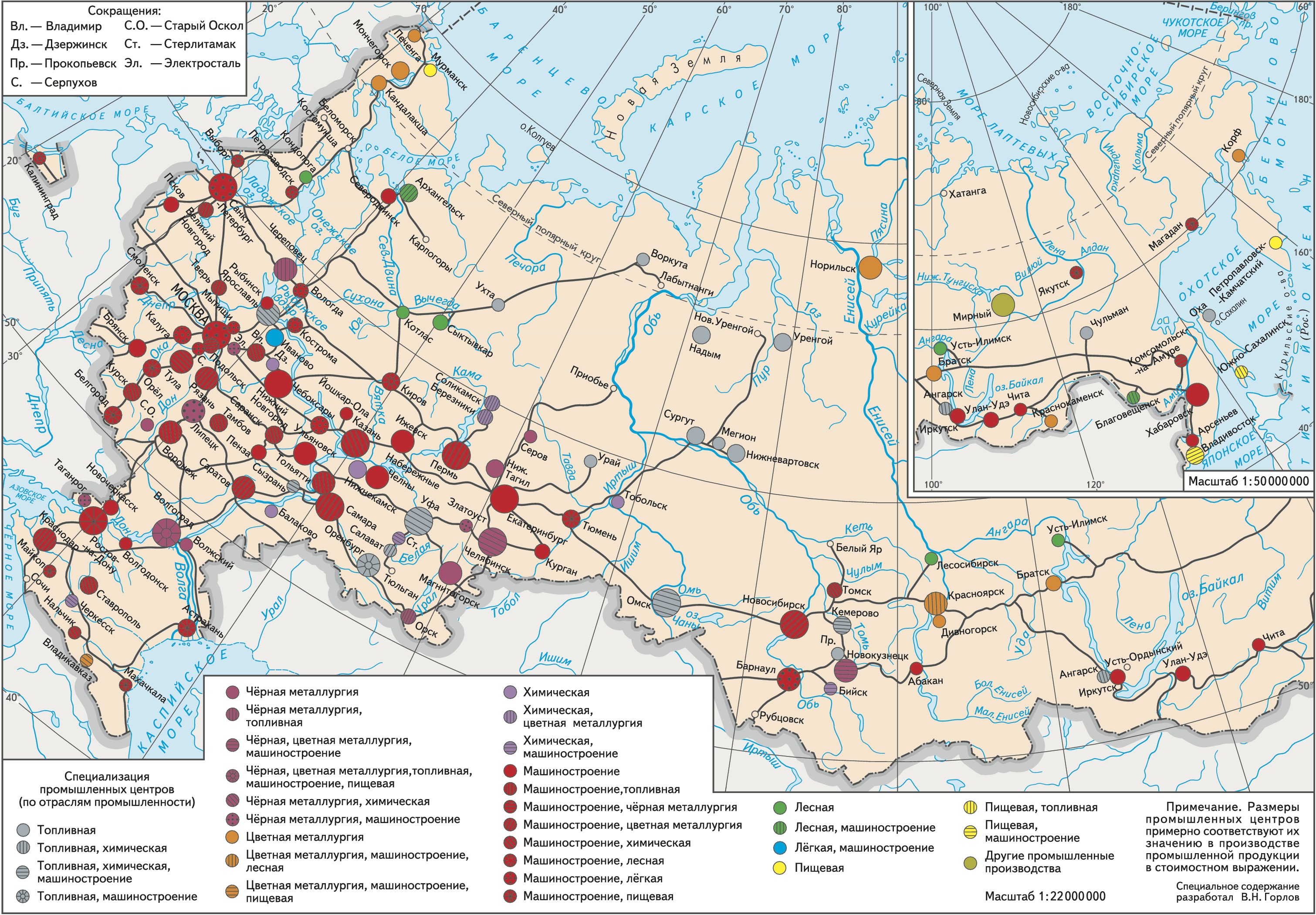

География промышленности в осн. соответствует размещению населения (св. 3/4 населения страны сконцентрировано в Европейской части России). Большая часть крупнейших по объёму производства продукции (в стоимостном выражении) индустриальных центров приходится на Европейскую часть страны; для них характерна сложная отраслевая структура, специализация на глубокой переработке сырья и производстве конечной продукции, готовой к применению. В Азиатской части количество промышленных центров невелико, расположены они в осн. на юге и специализируются преимущественно на добыче и первичной переработке природного сырья (см. карту на стр. 514).

Топливно-энергетический комплекс

Россия – единственная среди развитых стран мира не только полностью обеспечивает себя топливно-энергетическими ресурсами, но и экспортирует их в значительных количествах. Запасы топливно-энергетических ресурсов и их добыча по территории страны размещены неравномерно и не совпадают с размещением населения и потреблением топлива и энергии. Ок. 9/10 запасов топлива и более 4/5 гидроэнергии сосредоточены в Азиатской части страны. В Европейской части РФ потребление топлива намного превосходит его добычу, в Азиатской части – наоборот, поэтому добытое топливо направляется в Европейскую часть и далее на экспорт в страны Европы.

Нефтяная промышленность

По добыче нефти Россия занимает 2-е место в мире (после Саудовской Аравии). Среди нефтяных месторождений (по соотношению в них запасов нефти, природного и попутного нефтяного газа и газового конденсата) выделяют нефтяные, нефтегазовые, газонефтяные и нефтегазоконденсатные. Особо ценятся уникальные (особо крупные) по величине запасов месторождения, разработка которых наиболее рентабельна.

Ведущими по добыче нефти являются 3 экономических района: Западно-Сибирский (уникальные Самотлорское, Приобское, Салымское, Красноленинское месторождения в Ханты-Мансийском автономном окр.), Поволжский (б. ч. добычи приходится на Ромашкинское, Бавлинское и Новоелховское месторождения в Татарстане) и Уральский (Арланское месторождение в Башкортостане; Мишкинское и Чутырско-Киенгопское в Удмуртии). В перспективе возможен рост добычи нефти до 480–510 млн.т в год; ведущими по приросту будут Дальний Восток (за счёт освоения месторождений шельфа вдоль побережья о. Сахалин и в Якутии), Восточная Сибирь и Поволжье (на шельфе Каспийского м.).

Добытая нефть распределяется для переработки и на экспорт. География переработки нефти сложилась в 1960–1990-х гг.; все нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), построенные после 1960, ориентированы на районы потребления нефтепродуктов. Большая мощность российских НПЗ (от 3 до 27 млн.т нефти в год) определялась потребностями в нефтепродуктах значительных по величине территорий. В 1990-х гг. в районах добычи нефти (Тюменской, Томской областях, Татарстане) были построены первые мини-НПЗ (мощность до 1 млн.т нефти в год). Крупнейшие НПЗ (2001): по установленной мощности – в городах Омск, Ангарск, Кириши, Кстово; по производству нефтепродуктов – в городах Омск, Кириши, Уфа.

Крупнейшие заводы по производству нефтяных смазочных масел расположены в Москве, Перми, Нижнем Новгороде, Ярославле, Оренбурге.

Россия – один из ведущих мировых экспортёров нефти и нефтепродуктов (в 2002 экспортировано 51,4% нефти, 52,5% светлых нефтепродуктов), объём экспорта продолжает увеличиваться. Действует новый нефтеэкспортный порт Приморск (Ленинградская обл.), куда будет подведён продуктопровод из Поволжья; восстановлена деятельность нефтепродуктопровода из Поволжья в страны Европы.

Газовая промышленность

Россия занимает 1-е место в мире по добыче природного газа. Ок. 93% запасов природного газа сконцентрировано в нескольких крупных и особо крупных (уникальных) месторождениях. Ок. 98% природного газа добывается в 3 районах – Западно-Сибирском (в осн. на территории Ямало-Ненецкого автономного окр., где расположены самые крупные в мире и стране разрабатываемые в настоящее время месторождения), Уральском (в осн. разработка Оренбургского месторождения) и Поволжском (Астраханское месторождение). Перспективна добыча природного газа в Восточной Сибири (Ковыктинское месторождение в Иркутской обл.), на севере о. Сахалин и на шельфе Баренцева моря. Газ по системе магистральных газопроводов распределяется практически по всей Европейской части страны; б. ч. его используется как топливо на электростанциях и в коммунальном хозяйстве (газификация этой территории, особенно сельских местностей, не завершена; этому препятствуют низкая плотность сельского населения и низкие по сравнению с экспортными цены на газ); в Азиатской части природный газ используется в небольших количествах и на ограниченной территории.

Россия занимает 1-е место в мире по экспорту природного газа (185,3 млрд.м3 в 2002) в страны СНГ и Европы. Близость к Европе, важнейшему мировому рынку природного газа (РФ занимает ок. 1/4 рынка), позволяет успешно конкурировать с другими экспортёрами этого вида топлива. Построен экспортный газопровод в Турцию по дну Чёрного моря.

Угольная промышленность

По добыче угля Россия занимает 3-е место в мире (после Китая и США). Добыча угля размещена по территории страны более равномерно, чем нефти и природного газа, но и здесь преобладает Западно-Сибирский экономический район – осн. поставщик топлива в стране и одна из крупнейших топливно-энергетических баз мира. Большими возможностями по наращиванию добычи угля (в т. ч. и дешёвым открытым способом) располагает Кузнецкий угольный бассейн. Сохраняется высокий потенциал добычи у Канско-Ачинского угольного бассейна. В Южно-Якутском бассейне ситуация осложнилась из-за отработки ныне действующих карьеров и неготовности к разработке новых месторождений. Большие возможности для развития добычи имеются на юге Дальнего Востока. В Европейской части страны в будущем продолжение добычи угля возможно только в Печорском и Донецком бассейнах.

В 2002 было экспортировано 43,5 млн. т угля в страны СНГ и некоторые страны Европы.

Сланцевая промышленность

Добыча горючего сланца ведётся в Ленинградской (г. Сланцы, 0,8 млн.т в 2002; используется как топливо и технологическое сырьё) и Самарской (г. Сызрань, пос. Кашпировка, ок. 0,1 млн.т; преим. для производства ценных медикаментов и как топливо) областях.

Торфяная промышленность

Добыча торфа ведётся в осн. в Центральном, Северном и Северо-Западном экономических районах. Запасы его значительны и продолжают увеличиваться, т. к. годовая добыча торфа меньше прироста запасов. Торф используют как топливо на некоторых электростанциях, для производства торфяных брикетов для нужд населения, как химическое сырьё и в качестве удобрения.

Электроэнергетика

Россия занимает 4-е место в мире по производству электроэнергии (после США, Китая и Японии). Производством электроэнергии, помимо РАО ЕЭС, заняты электростанции, принадлежащие разным собственникам – «Росатомэнерго», электростанции промышленных предприятий и др. В последние годы их доля в производстве электроэнергии растёт (особенно заметна роль «Росатомэнерго»), а доля электростанций РАО ЕЭС уменьшается.

По факторам размещения среди топливных электростанций выделяют теплофикационные, продукция которых (тепло) может быть передана на расстояние не более 5–10 км, и конденсационные, чью продукцию технически возможно, а часто и экономически целесообразно передавать на большие расстояния – до 2500 км. Электростанции этого типа строят у мест добычи дешёвого, но нетранспортабельного по разным причинам топлива. Атомные (ядерные) электростанции чаще размещены в районе потребления электроэнергии, гидроэлектростанции (ГЭС) – в местах с благоприятными для строительства природными условиями и наличием потребителей энергии, геотермальные электростанции – в районах, где имеются достаточные ресурсы геотермальной энергии (на Камчатке). С переходом на рыночные условия функционирования электроэнергетики некоторые экономические факторы размещения электростанций будут меняться.

Самые крупные электростанции (мощность, тыс. кВт): топливные конденсационные – Сургутская-1 (3280,0), Сургутская-2 (4800,0), Рефтинская (3800,0) и Костромская (3600,0); топливные теплофикационные – ТЭЦ-21 и ТЭЦ-26 в Москве (по 1410,0); гидравлические – Саяно-Шушенская (6721,0) и Красноярская (5000,0); атомные – Балаковская, Курская и Ленинградская (все по 4000,0). Действуют Загорская гидроаккумулирующая (1200 тыс. кВт) и две геотермальные электростанции на Камчатке – Мутновская (1-я очередь 12,0 тыс. кВт, пущена в 2002) и Паужетская (8,5 тыс. кВт). Опытная приливная электростанция в Мурманской обл. временно законсервирована.

Возобновилось строительство заложенных в нач. 1990-х гг. Бурейской ГЭС (в 2003 пущена 1-я очередь) и Богучанской ГЭС (пуск первых агрегатов намечен на 2004); в 2001 пущен 1-й блок новой Волгодонской АЭС (мощность 1 млн.кВт·ч), в ближайшие годы планируется увеличить мощность Балаковской, Волгодонской, Калининской и др. АЭС; существуют проекты строительства новых АЭС на Урале и в Поволжье. Активизировалось создание собственных генерирующих мощностей на ТЭЦ ряда промышленных предприятий.

Россия имеет связи по обмену электроэнергией с рядом соседних стран (в 2002 импортировано 5,2 млрд.кВт· ч электроэнергии из Эстонии, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Монголии; экспортировано 18,1 млрд.кВт·ч в Финляндию, Норвегию, страны Балтии, Белоруссию, Казахстан, Украину, Грузию, Азербайджан, Монголию, Китай).

Металлургический комплекс

Чёрная металлургия

По производству стали (св. 7% мирового в 2002) Россия, наряду с КНР, США и Японией, входит в число четырёх ведущих государств мира. Металлургические предприятия разной мощности и специализации есть во всех экономических районах, но их территориальная концентрация наиболее высока в Уральском районе. Формирование этого самого старого и крупного металлургического района началось в 18 в. Предприятия отрасли используют в осн. привозные железные руды Курской магнитной аномалии (КМА), а также немного местной руды, руд Северного Казахстана и коксующиеся угли Кузбасса. Местная добыча железной руды представлена рядом небольших шахт и карьеров (выделяется разработка Качканарского железованадиевого и Высокогорского железорудного месторождений). Главные центры чёрной металлургии Урала – Магнитогорск, Челябинск, Нижний Тагил и Орск. Металлургические заводы разного профиля и специализации есть в городах Златоуст, Ижевск, Чусовской, Алапаевск, Аша, Екатеринбург, Лысьва, Миньяр, Ревда, Верхняя Салда и др. Крупные заводы ферросплавов работают в Челябинске, Серове, Двуреченске. На Урале сосредоточено несколько трубных заводов, которые производят стальные и чугунные трубы разного диаметра и назначения (Челябинск, Первоуральск и др.). Металлургическую промышленность района обслуживают производством огнеупорных материалов заводы в Богдановичах, Сатке, Первоуральске. В Северном экономическом районе крупнейший центр чёрной металлургии – Череповец. Череповецкий металлургический комбинат использует железные руды Мурманской обл. (Оленегорск и Ковдор) и Карелии (Костомукша) и воркутинский коксующийся уголь. В районе имеется крупный метизный завод. В Карелии сохранился старый металлургический завод в Вяртсиле (производит проволоку, сетку и гвозди). В Северо-Западном районе центр чёрной металлургии – С.-Петербург, где работают два трубных завода, а производством стали и проката выделяется Ижорский завод. В Центральном экономическом районе небольшие предприятия чёрной металлургии есть в Туле, Брянске, Москве, Орле, Солнечногорске, Щёлково; в Москве действует несколько трубных заводов. Высоким качеством производимой стали выделяется завод в г. Электросталь. В Московской обл. имеются предприятия по производству огнеупорных изделий (Внуково, Подольск и др.), коксогазовый завод (Видное).

По объёму добычи железных руд КМА лидирует Центральночернозёмный район. Добыча руды ведётся в Белгородской (Лебединский и Стойленский ГОК) и Курской (Михайловский ГОК) областях. Крупнейшие центры металлургии района – Липецк (Новолипецкий комбинат) и Старый Оскол.

В Волго-Вятском районе работают завод стальных труб в г. Выкса, сталеплавильные заводы в Нижнем Новгороде, Омутнинске и Кулебаках. В Поволжском районе действуют завод по производству высококачественной стали в Волгограде, крупное предприятие по производству стальных труб в Волжском, небольшие сталелитейные заводы в Саратове и Самаре. На Северном Кавказе известны металлургический комбинат по производству стальных труб в Таганроге и завод по изготовлению порошков из металла в Красном Сулине.

Западно-Сибирский район – крупнейший в стране поставщик коксующихся углей для многих предприятий отрасли. Крупный центр чёрной металлургии – Новокузнецк, где действуют два комбината – Западно-Сибирский и Кузнецкий (используют местный коксующийся уголь, местную и привозную железную руду; производят огнеупорные материалы и ферросплавы). Небольшие металлургические заводы работают в Новосибирске и Гурьевске. Коксохимические комбинаты в Кемерово и Заринске обеспечивают коксом местную металлургию и отправляют часть продукции в др. районы страны. В Восточной Сибири предприятия по выплавке стали и производству проката есть в Красноярске и Петровске-Забайкальском. Железная руда из Иркутской обл. поставляется на металлургические заводы Новокузнецка. На Дальнем Востоке сталь и прокат производят в Комсомольске-на-Амуре.

Крупнейшие металлургические комбинаты страны: Череповецкий, Магнитогорский, Новолипецкий, Новокузнецкий и Нижнетагильский.

Россия – крупный экспортёр продукции чёрной металлургии, особенно в США и Китай; на рос. рынок поступает более дешёвая продукция отрасли из Украины и Казахстана.

Цветная металлургия

Россия имеет развитую сырьевую базу для добычи многих цветных металлов, но не располагает запасами руд всех используемых цветных металлов, а по многим испытывает дефицит. Страна располагает технологиями и мощностями для производства самых разнообразных цветных металлов, в т. ч. редких и рассеянных.

Алюминиевая промышленность. По выплавке первичного алюминия (ок. 3,2–3,4 млн.т в год) Россия занимает 2-е место в мире (после США). Страна бедна высококачественным сырьём для производства алюминия – бокситами, поэтому использует технологически худшее сырьё – нефелины и сиениты. В процессе производства алюминия – 2 стадии: производство глинозёма и выплавка из него алюминия. Глинозём производят в Пикалёво, Волхове, Краснотурьинске, Ачинске. Отечественные компании импортируют глинозём и бокситы из Австралии, Гвинеи и др. стран; в то же время рос. компаниям принадлежит ряд глинозёмных заводов в др. странах (в Украине, Румынии).

Выплавка алюминия относится к особо электроёмким производствам. Первый из действующих алюминиевых заводов в России был построен в 1930-е гг. в Волхове. Позднее предприятия появились в Мурманской обл. (Кандалакша), Карелии (Надвоицы), Поволжье (Волгоград), на Урале (Краснотурьинск и Каменск-Уральский) и в Западной Сибири (Новокузнецк). В Восточной Сибири, где себестоимость электроэнергии наиболее низкая по РФ, расположены самые крупные и эффективные алюминиевые заводы страны – Братский и Красноярский (оба построены близ крупных ГЭС), а также заводы в Иркутске, Шелихове и Дивногорске (Саянский алюминиевый завод).

По экспорту алюминия (2,8 млн.т в 2002) Россия занимает 1-е место в мире.

Медеплавильная промышленность. Общее производство меди оценивается в 700–800 тыс.т в год. Самое крупное месторождение меди – Удоканское (Читинская обл.; не разрабатывается); с началом его освоения связывают перспективы увеличения добычи и производства меди.

Более половины всей меди получают из комплексных сульфидных руд месторождений, сосредоточенных в Норильском (Восточная Сибирь) и Печенгском (Северный район) рудных районах. Месторождения меди на Урале (наиболее известные – Гайское, Октябрьское, Учалинское, Подольское и др.) разрабатываются давно и истощены.

Ведущий рос. производитель черновой и электролитной меди – ОАО «Норникель»; ему принадлежат заводы в Норильске (Восточная Сибирь) и Мончегорске (Северный район). Заводы по выплавке меди есть на Урале (Кировград, Красноуральск, Ревда, Карабаш, Медногорск и др.). Небольшое количество меди выплавляют из медного лома в Московской обл. и Москве.

Россия экспортирует черновую и электролитную медь (521 тыс.т в 2002) и импортирует медную руду и концентрат (в осн. из Монголии и Казахстана).

Никелевая промышленность. По производству (св. 300 тыс.т в 2002) и экспорту (281 тыс.т) никеля Россия занимает 2-е место в мире (после Канады). Месторождения руд никеля разрабатываются в Норильском (75% добычи исходного сырья; уникальные Талнахское и Октябрьское месторождения, крупное – Норильск-1 и др.) и Печенгском (19%; Ждановское, Заполярное и др.) районах, на Южном Урале (6%; Буруктальское, Серовское, Сахаринское и др.). Выплавка никеля осуществляется на заводах Норильска, Мончегорска, Орска, Режа и Верхнего Уфалея; сплавы и прокат на основе никеля, титана и др. металлов производит металлургический комбинат в Ступино.

Свинцово-цинковая промышленность. Свинец и цинк выплавляют в осн. из полиметаллических руд. Цинк используется преимущественно на покрытие стального листа, свинец – для производства аккумуляторов и сплавов. Производство концентратов свинца и цинка ведётся на горно-обогатительных комбинатах в Башкортостане (Гайский и Учалинский), Северной Осетии (Садонский), Приморском крае (Салаирский, комбинат «Дальполиметалл»), Читинской обл. (Нерчинский), Красноярском крае (Горевский), Алтайском крае (Алтайский) и др.

В России выплавляется ок. 25–27 тыс.т свинца (2001) и 257 тыс.т цинка (2002). Ведущий производитель цинка – Челябинский завод «Электроцинк» (в 2002 освоил производство особо чистого цинка – 99,995% – для электронной промышленности). Цинк также выплавляют во Владикавказе (88,4 тыс.т) и Белово (2,8 тыс.т).

Выплавку свинца из концентрата осуществляет завод в Дальнегорске. Немного вторичного свинца из лома металла производят предприятия во Владикавказе и Рязани.

Ок. 1/2 выплавленных металлов экспортируется.

Производство марганца. В России запасы высококачественного сырья для производства марганца не обнаружены, поэтому чёрная металлургия страны зависит от поставок этого металла из Украины и Казахстана. Разрабатывается Усинское месторождение (добыча ок. 60 тыс.т в год). В Свердловской обл. в 2001 введена в эксплуатацию 1-я очередь фабрики по обогащению марганцевой руды (мощность 200 тыс.т в год), добываемой на Полуночном месторождении. Начато строительство опытного карьера мощностью в 100 тыс.т в год по разработке Улу-Телякского месторождения марганцовистого известняка (Башкортостан).

Общая потребность в марганце чёрной металлургии оценивается в 3 млн.т в год. Марганцевые ферросплавы (207 тыс. т в 2002) производят Челябинский, Серовский и Ключевской заводы ферросплавов, Алапаевская ферросплавная компания и Косогорский металлургический завод.

Россия экспортирует марганцевые ферросплавы; б. ч. сырья для их производства импортируется.

Производство хрома. Россия бедна рудами для производства хрома. Добыча руды составляет ок. 70–75 тыс.т в год (из Сарановского месторождения, Пермская обл.), что обеспечивает потребности чёрной металлургии примерно на 10%. Осн. поставщик хрома для чёрной металлургии России – Казахстан, который выделяется в мире запасами этого металла.

Россия входит в число заметных мировых производителей феррохрома благодаря наличию мощностей по его выплавке и относительно низкой стоимости электроэнергии. Ведущие производители феррохрома – Ключевской и Челябинский ферросплавные заводы.

Производство олова. По объёму разведанных запасов олова Россия занимает 2-е место в мире (после Китая), но по масштабам добычи и производства олова место страны гораздо скромнее. Из ок. 300 месторождений разрабатываются 6; добыча в остальных законсервирована или ещё не начиналась. Крупнейшие оловодобывающие предприятия – комбинат «Депутатсколово» (Якутия) и ГОК «Солнечный» (Хабаровский край). Весь добытый концентрат олова поступает для выплавки металла на Новосибирский завод (мощность 20 тыс.т в год); небольшой завод по производству оловянного припоя и сплавов на его основе имеется в Рязани. Производство олова оценивается примерно в 5–6 тыс.т в год.

Производство вольфрама и молибдена. Вольфрам и молибден используются для производства твердосплавных изделий, высококачественных сталей, в электротехнической промышленности. Весь концентрат металлов поступает на переработку на заводы во Владикавказе, Москве, Челябинске, Туиме. Россия экспортирует вольфрам и молибден в небольших количествах в концентратах.

Производство титана. По выплавке титана (18 тыс. т титановой губки в 2001; ок. 1/4 мирового производства) страна занимает 2-е место в мире (после Японии). Несмотря на значительные собственные запасы, используется сырьё из Украины. Начата разработка титаноциркониевых песков месторождения Центральное (Тамбовская обл.). Титан производит ОАО «Ависма» в г. Березники. Крупнейший производитель проката из титана и сплавов на его основе – комбинат в г. Верхняя Салда. Высокоточные поковки из титановых сплавов производит ОАО «Уральская кузница» в Чебаркуле.

Россия занимает ведущее место в мире по уровню технологии, масштабу производства и использования металлического титана, является ведущим экспортёром титана и изделий из него (осн. покупатели изделий из титана и его сплавов – американская компания «Боинг» и европейское авиакосмическое объединение «Аэробус»); доля рос. потребителей невелика.

Производство магния. По производству первичного магния (ок. 35 тыс. т в 2001) Россия входит в число крупнейших в мире производителей (после Китая, Канады, США и Норвегии).

Используется карналлит, который добывают в Камском соляном бассейне. Осн. производители первичного магния – Соликамский магниевый завод и ОАО «Ависма» в г. Березники. Сплавы на основе магния производят на комбинатах в городах Самара, Верхняя Салда, Ступино.

Производство редких и рассеянных металлов. Россия располагает необходимыми ресурсами и технологиями для производства всех редких и рассеянных металлов. Центр по производству бериллия (используется для производства бронз, легирования стали и др.) – Глазов (Удмуртия). Мощности по производству первичного галлия (используется в осн. в производстве полупроводниковых соединений и электротехнической промышленности) имеются на глинозёмных заводах Волхова, Пикалёво, Ачинска, Красноуральска; особо чистый галлий производят в Подольске. Извлечение первичного концентрата германия (относится к числу т. н. полупроводниковых материалов) может производиться в Медногорске, а выплавка конечной продукции и получение моно- и поликристаллов – в Красноярске и Подольске. Цирконий используется в осн. в виде сложных соединений в разл. отраслях (в чистом виде – только для изготовления оболочек тепловыделяющих элементов для АЭС). Предприятие по производству чистого циркония находится в Глазове.

Золотодобывающая промышленность занимается добычей рудного и россыпного золота и выплавкой чистого металла (производство из золота ювелирных изделий относится к ювелирной отрасли). По запасам золота Россия занимает 3-е место в мире (после ЮАР и США), по его добыче – 5-е место. Разрабатывается более 1100 месторождений.

В 2001 добыча золота составила 141,45 т, производство золота из лома 13 т. Св. 99% золота добывается в 3 районах – Дальневосточном (57% добычи; в осн. на территории Магаданской обл., Якутии, Хабаровского края, Чукотского авт. округа), Восточно-Сибирском (36%; Красноярский край, Иркутская обл., Бурятия, Читинская обл.) и Уральском (6%; Свердловская, Челябинская области).

Всё добытое золото и лом изделий из него поступают на выплавку на аффинажные заводы. Золото выплавляют 9 предприятий: Приокский завод цветных металлов (Касимов), Щёлковский завод вторичных драгоценных металлов, Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов, Кыштымский медеэлектролитный завод, завод «Уралэлектромедь» (Верхняя Пышма), Новосибирский аффинажный завод, Красноярский завод цветных металлов, горно-металлургический комбинат «Норильскникель», Колымский аффинажный завод (пос. Хасын, Магаданская обл.).

Россия экспортирует золото как ювелирное сырьё.

Производство серебра. По запасам серебра Россия занимает 1-е место в мире, по производству (ок. 500 т в год) – 5-е место. Концентрат серебра поступает на выплавку чистого металла на аффинажные заводы. С вводом в эксплуатацию в 2002 месторождения Дукат возможно увеличение выплавки серебра до 1100 т.Часть серебра экспортируется.

Производство платины и платиноидов. Металлы этой группы (помимо платины большое значение имеют палладий, родий и рений) используются в ювелирной промышленности, для производства автомобильных катализаторов и др. По подтверждённым запасам, масштабам производства и экспорту платины Россия занимает 2-е место в мире (после ЮАР). Осн. производитель платины и платиноидов – Красноярский завод цветных металлов.

Машиностроение и металлообработка

В составе машиностроения много первичных подотраслей, каждая из которых занята производством готовых изделий или их частей, отдельных деталей и узлов.

Производство станков и инструмента

Среди центров станкостроения, сохранивших производство, – Москва, С.-Петербург, Дмитров, Рязань, Сасово, Владимир, Сафоново, Краснодар, Армавир, Астрахань, Стерлитамак, Воткинск, Ижевск, Киров, Нижний Новгород, Самара, Пенза, Оренбург, Алапаевск, Челябинск, Барнаул, Хабаровск. Россия по экспорту станков (0,3% мирового объёма) занимает примерно 22-е место в мире; импорт станков превышает собственное производство.

В РФ на специализированных заводах производится разнообразный режущий и измерительный инструмент для обработки металла, в т. ч. абразивный и алмазный. Инструментальные цеха (производят инструмент для собственных нужд) имеются в составе многих заводов машиностроения и др. отраслей промышленности. Значительная часть инструмента производится на неспециализированных заводах. Крупнейшие центры по производству режущего и измерительного инструмента – Москва, С.-Петербург, Екатеринбург, Челябинск и др.; абразивного инструмента – Белгород, Волжский, Златоуст, Кыштым, Луга, Челябинск и др. Алмазный инструмент для обработки металла производят в Томилино (Московская обл.) и Рославле; для обработки камня, правки инструмента и бурения скважин – в Тереке. Россия экспортирует абразивные инструменты во многие страны мира.

Электротехническая промышленность

Предприятия отрасли производят энергетическое оборудование, электромоторы, разнообразные кабели и провода, электротермическое оборудование и др. – всего св. 35 тыс. разл. видов продукции. Этим оборудованием комплектуется б. ч. выпускаемых в стране машин и механизмов, промышленных предприятий разных отраслей экономики.

Производство энергетического оборудования – одна из наиболее активно действующих подотраслей машиностроения. Предприятия оснащены уникальным оборудованием и могут производить практически любые совр. виды генерирующего оборудования для электростанций разного типа. Они имеют экспортные заказы (поставляют продукцию в Китай, Иран, Индию и др. страны) и производят оборудование для потребителей внутри страны (этот заказ невелик).

Важнейший центр по производству энергетического оборудования – турбин и генераторов – С.-Петербург. Газовые турбины производят в Рыбинске и Перми; паровые турбины и генераторы к ним – в Калуге, Екатеринбурге, Новосибирске; гидравлические турбины – в Сызрани; паровые котлы для электростанций – в Белгороде, Таганроге, Бийске; трансформаторы большой мощности – в Тольятти; реакторы для атомных электростанций – в С.-Петербурге (Ижорский завод) и Волгодонске (завод «Атоммаш»). Крупные узлы для электростанций изготавливают в Подольске и Чехове.

Транспортное машиностроение

Для отрасли характерен большой тираж производства готовой продукции, ориентация на потребительский рынок, а также влияние на обороноспособность страны, уровень развития сельского хозяйства и т. п.

Производство автомобилей. В РФ преобладают автомобилестроительные заводы; сборочные предприятия появились недавно. Ведущий экономический район по производству автомобилей всех видов – Поволжье; далее идут Волго-Вятский, Центральный, Уральский экономические районы. В небольших количествах автомобили собирают на Северном Кавказе и в Северо-Западном районе.

Производство легковых автомобилей составило 1021,1 тыс. в 2001. Ведущим центром остаётся Тольятти; среди других выделяются Ижевск, Ульяновск, Нижний Новгород, Серпухов, Набережные Челны; сборка легковых автомобилей ведётся в Сызрани. Сборка автомобилей иностранными фирмами осуществляется во Всеволожске (форд), Калининграде (Киа и БМВ), Таганроге (хонда и ситроен), Тольятти (шевроле-Нива). Легковые автомобили рос. марок собирают в Украине. Внутренний рынок более чем наполовину занят легковыми автомобилями иностранного производства.

В производстве грузовых автомобилей (173 тыс. в 2002) позиции рос. заводов более сильны. Грузовые автомобили производят специализированные заводы в Нижнем Новгороде, Набережных Челнах, Миассе, Брянске, Кургане, Москве; на базе шасси – в Мытищах, Сердобске, Саранске, Нефтекамске. На базе шасси легковых автомобилей грузопассажирские машины производятся в Ижевске и Тольятти. Структура производства грузовых автомобилей отличается сравнительно высокой долей выпуска машин повышенной проходимости и относительно низким уровнем дизелизации грузового транспорта. Два крупных завода по производству автомобилей высокой грузоподъёмности и проходимости – Брянский и Курганский «Русич» – работают по индивидуальным заказам. Более успешно работает Уральский автозавод (в результате приватизации он разделился на несколько юридически самостоятельных предприятий, которые совместно произвели более 10,1 тыс. автомобилей в 2001). КамАЗ не восстановил производство до проектных уровней. Наиболее стабильно работает ГАЗ, продукция которого (грузовые автомобили и микроавтобусы на их шасси) пользуется большим спросом на рынке России и стран СНГ.

Производство автобусов (66,7 тыс., из них ок. 40,0 тыс. – микроавтобусы, 2002) не обеспечивает замену выбывающих изношенных автобусов на новые, потребность в которых велика. Специализированные автобусные заводы образовали компанию «Российский автобус», в рамках которой типажный ряд автобусов был поделён: автобусы сверхбольшой вместимости собирают в Москве (на быв. ракетостроительном заводе в Тушино) и Голицыно; автобусы большой вместимости производят в Ликино, средней вместимости для города – в Павлово, для сельской местности – в Кургане. Новое производство городских автобусов на базе шасси КамАЗа начато в Нефтекамске. В небольших количествах автобусы разной вместимости собирают в Кирсанове, Моршанске, Семёнове, Пскове, Тосно, Орске, Омске и др. городах.

Производство подвижного состава для железных дорог. После 1991 резко сократилось производство локомотивов (тепловозов более чем в 2 раза, электровозов – в 11 раз) и вагонов. Ранее Россия, занимая 1-е место в мире по производству этой продукции, ещё и импортировала часть подвижного состава и локомотивов из соседних стран. В 2002 произведено 23 секции грузовых тепловозов и 10,7 тыс. магистральных грузовых вагонов. Магистральные электровозы и тепловозы производят в Новочеркасске и Коломне; маневровые тепловозы и электровозы для промышленных предприятий – в Муроме, Брянске, Людиново. В 2002 подписано соглашение с американской компанией «Дженерал электрик» о строительстве в Ленинградской обл. завода по модернизации дизельных двигателей рос. тепловозов.

Пассажирские вагоны производят и модернизируют в Твери, Демихово (близ Орехово-Зуево), Торжке и С.-Петербурге; грузовые вагоны разных типов и назначения – в Брянске, Абакане, Рузаевке, Нижнем Тагиле, Новоалтайске, Калининграде, Великих Луках; вагоны для метрополитена – в Мытищах и С.-Петербурге; секции электропоездов – в Демихово и Торжке; пассажирские дизель-поезда – в Людиново.

Производство городского пассажирского электротранспорта. В 2002 произведено 493 троллейбуса и 148 вагонов метрополитена; вагонов трамвая – 88 (2001). Специализированные заводы по производству троллейбусов есть в г. Энгельс, трамваев – в г. Усть-Катав. Троллейбусы начали производить заводы в Вологде и Уфе. Трамваи изготавливают и модернизируют на ремонтных заводах в Москве и С.-Петербурге.

Производство мотоциклов и велосипедов. Мотоциклы (20,8 тыс. шт., вкл. мотороллеры, в 2002) выпускают в Ирбите, Ижевске, Муроме, Коврове и Туле. Несколько заводов производят велосипеды разных видов (без детских – 509 тыс. шт. в 2002). Собственное производство не удовлетворяет внутренних потребностей, и рынок по этим изделиям постепенно заполнятся импортной продукцией.

Авиационная промышленность. Ранее отрасль относилась к самым высокоразвитым и наукоёмким производствам. В РФ сохраняется избыточное количество самолётостроительных заводов, мощности которых не имеют достаточной загрузки. Россия пока сохраняет возможности для производства практически всех типов гражданских самолётов, включая уникальные гидропланы; разработан новый модельный ряд самолётов, соответствующих всем совр. требованиям. Эксплуатируемый парк воздушных судов представлен разработками 1960–80-х гг. и в значительной степени выработал свой ресурс.

В 2002 было выпущено 19 гражданских самолётов (71 – в 1990; 82 – в 1992; 31 – в 1994; 9 – в 1996; 10 – в 1998). Один из крупнейших центров производства самолётов – Москва. В столице находятся все головные авиаконструкторские бюро и несколько авиационных заводов (в т. ч. фирм «Сухой», «МиГ», «Ильюшин»; начинается постепенное перебазирование авиационных заводов в др. города), а также два вертолётостроительных КБ – Миля и Камова. В Московской обл. авиационные заводы есть в Жуковском, Дубне и Луховицах. Дальнемагистральные пассажирские самолёты производят в Воронеже, среднемагистральные самолёты могут производить заводы в Казани, Смоленске, Саратове и Ульяновске; ближнемагистральные и спортивные – в Дубне и Смоленске. Грузовые самолёты могут выпускаться в Ульяновске, Воронеже, Омске, Новосибирске, Улан-Удэ. Авиационные заводы есть в Нижнем Новгороде, Самаре, Иркутске, Комсомольске-на-Амуре. Крупное КБ «Бериев» по проектированию гидросамолётов находится в Таганроге. Авиационные заводы производят запчасти, осуществляют капитальный ремонт и выполняют импортные заказы. Вертолёты (св. 80 в 2002) производят в Казани, Ростове-на-Дону, Кумертау и Арсеньеве. Большое количество заводов изготавливают отдельные узлы для самолётов и вертолётов (моторы, авионику, системы жизнеобеспечения, шасси, винты и др.). Эти предприятия в осн. сосредоточены в Центральном, Северо-Западном, Поволжском и Уральском экономических районах. Центры по производству авиационных двигателей – Рыбинск, Пермь, Казань, Москва, С.-Петербург, Калуга, Самара, Тюмень, Омск.

Морское и речное судостроение. Морское судостроение сконцентрировано преимущественно в прибрежной зоне. Осн. мощности отрасли сосредоточены на Балтике. Важнейший центр морского судостроения – С.-Петербург, где находятся несколько судостроительных заводов и предприятия по производству судовых двигателей, навигационного и др. оборудования; это также важнейший центр по подготовке кадров моряков. Заводы морского судостроения есть в Выборге и Калининграде. В Азово-Черноморском бассейне судоремонтные заводы действуют в Туапсе и Новороссийске. Во внутренних районах Европейской части России морское судостроение представлено в Ярославле, Зеленодольске, Сормово; в бассейне Каспийского моря – в Астрахани и Волгограде. На Дальнем Востоке главный центр морского судостроения – Комсомольск-на-Амуре, менее крупные – Николаевск-на-Амуре, Владивосток, Сретенск. Судоремонтные заводы имеются в Советской Гавани, Находке, Петропавловске-Камчатском, Большом Камне и др. портах. В Северном бассейне важнейший центр морского судостроения – Северодвинск; судостроительные заводы работают в Североморске и Архангельске, судоремонтные – в Кандалакше, Новодвинске, Мурманске.

Речное судостроение рассредоточено по бассейнам основных судоходных рек. В Европейской части страны судостроительные заводы расположены в городах Петрозаводск, С.-Петербург, Лодейное Поле, Новая Ладога, Ярославль, Рыбинск, Москва, Кострома, Навашино, Сормово, Зеленодольск, Волгоград, Астрахань, Цимлянск, Ростов-на-Дону; в Азиатской – в Тюмени, Омске, Колпашево, Красноярске, Якутске, Усть-Куте, Николаевске-на-Амуре.

Сельскохозяйственное машиностроение

Важнейшие подотрасли с.-х. машиностроения – тракторостроение и комбайностроение. Тракторные заводы находятся в С.-Петербурге, Владимире, Липецке, Волгограде, Чебоксарах, Челябинске, Рубцовске; начал производить небольшое количество тракторов Омский завод транспортного машиностроения. Трелёвочные трактора для заготовки леса производят в Петрозаводске и Рубцовске. Зерноуборочные комбайны производят два крупных специализированных завода в Ростове-на-Дону и Красноярске (в 2003 оба предприятия вошли в состав новых холдингов по производству с.-х. техники); единичные изделия выпускают заводы в Таганроге, Туле, Краснодаре, Биробиджане. Картофелеуборочные машины производят специализированный завод в Рязани и «Белинсксельмаш» в г. Белинский; льноуборочные комбайны – специализированный завод в Бежецке; кормоуборочные комбайны – завод «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону, Тульский комбайновый завод и несколько неспециализированных заводов (авиастроительные в Воронеже и Новосибирске, текстильного машиностроения в Чебоксарах, турбомоторный в Екатеринбурге и др.).

На внутреннем рынке страны появилась продукция иностранных производителей с.-х. техники (США, Германии, Белоруссии).

Производство подъёмно-транспортного оборудования

Крупнейший производитель кранов на автомобильном ходу – Ивановское краностроительное объединение (после приобретения Брянского автозавода получило возможность производить автокраны любой грузоподъёмности, включая 100-тонные). Другие значительные центры производства автокранов – Галич, Клинцы, Ставрополь, Юрга. Краны на гусеничном ходу выпускают в Челябинской обл. и Башкортостане.

Приборостроение и электроника

Предприятия, входящие в оборонно-промышленный комплекс, способны производить малыми сериями уникальную по качеству и возможностям элементную базу, на основе которой собирают системы управления ракетами, управляющие комплексы для вооружённых сил и др. Серийное производство элементной базы для гражданских отраслей невелико и представлено на некоторых уцелевших после проведения конверсии предприятиях; машиностроительным заводам страны всё чаще приходится комплектовать свои изделия управляющими комплексами и контрольно-измерительными приборами иностранного производства. Важнейшие центры по производству элементной базы (также выделяются производством контрольно-измерительных приборов и систем управления разл. процессами): Москва, С.-Петербург, Зеленоград, Фрязино, Брянск, Калуга, Смоленск, Орёл; менее крупные центры – Великий Новгород, Нальчик, Прохладный, Владикавказ, Алагир, Саранск, Йошкар-Ола, Псков, Тамбов.

Химическая и нефтехимическая промышленность

Россия имеет мощную и разнообразную по составу сырьевую базу для развития этой отрасли и играет заметную роль в производстве и экспорте многих видов продукции. В то же время некоторые подотрасли отстали по уровню применяемой технологии и качеству продукции, используют устаревшее оборудование. Масштабом производства продукции в стоимостном выражении выделяются Центральный, Поволжский, Уральский и Западно-Сибирский экономические районы. Для Центрального района особенно характерны верхние стадии – переработка химического сырья в готовую продукцию. В Поволжском районе преобладает химия органического синтеза на основе нефтяного сырья и хлорорганического синтеза. На Урале и в Западной Сибири наиболее широко представлены химия органического синтеза на основе нефтяного сырья и углехимия.

Производство минеральных удобрений

По общему объёму производства минеральных удобрений Россия занимает 4-е место в мире (после Китая, США и Канады), ок. 70% удобрений экспортируется.

Большая часть специализированных предприятий по производству минеральных удобрений расположена в Европейской части страны; в Азиатской части производится лишь незначительное количество азотных удобрений.

Производство калийных удобрений – 5,1 млн.т (2002). Добычу, обогащение сырья и производство калийных удобрений осуществляют два уральских комбината – в Соликамске и Березниках. В небольших количествах калийные удобрения из привозного сырья производят заводы в Череповце и Россоши.

Производство азотных удобрений – 5,9 млн.т (2002). В РФ преобладает производство азотных удобрений на основе природного газа; заводы строят вдоль трасс газопроводов и ориентируют на районы потребления готовой продукции. Крупнейшие комбинаты по производству азотных удобрений из природного газа – в городах Великий Новгород, Дорогобуж, Россошь, Новомосковск, Череповец, Невинномысск, Салават, Тольятти, Мелеуз; из коксовых газов азотные удобрения производят в Липецке, Кемерово и др. городах.

Производство фосфорных удобрений – 2,5 млн.т (2002); крупнейшие предприятия – в городах Кингисепп, Великий Новгород, Череповец, Россошь, Мелеуз, Воскресенск, Кирово-Чепецк.

Производство соды

В РФ производится кальцинированная и каустическая сода, которая широко используется во многих отраслях промышленности, медицине и др. Исходного сырья (известняк и поваренная соль) достаточно. Крупнейшие содовые заводы размещены в городах Стерлитамак, Усолье-Сибирское, Зима, Березники, Волгоград, Дзержинск и Новочебоксарск. Соду как побочный продукт основного производства получают на глинозёмных заводах в Ачинске и Пикалёво. В небольших объёмах соду производят в Кемерово и Чапаевске. Часть продукции экспортируется.

Производство химических волокон

По производству химических волокон и нитей Россия занимает 7–8-е место в мире. Сырьевая база не ограничивает возможности для производства этой продукции. Производство сохранилось в Саратове и Энгельсе, Курске, Рязани, Твери, Щёкино, Каменске-Шахтинском, Барнауле, Кемерово и Красноярске. Ассортимент выпускаемой продукции ограничен, а общий объём крайне мал и не обеспечивает потребности экономики страны, особенно лёгкой промышленности. Осн. поставщик химических волокон в Россию – Белоруссия.

Производство синтетического каучука

Производство синтетического каучука (СК) обеспечивает сырьём шинную и резинотехническую промышленность. Общая мощность заводов оценивается примерно в 2,2 млн. т. Производство СК, в т. ч. специального назначения, – 837 тыс.т (2001). Центры производства – Воронеж, Стерлитамак, Нижнекамск, Ефремов, Тольятти, Казань, Ярославль, Омск, Красноярск. Прекращено производство СК в Чайковском, Волжском.

Производство СК включает несколько стадий: подготовку сырья, производство мономеров и производство конечной продукции. Производство полного цикла имеется только в Нижнекамске; производство мономеров и каучука – в Стерлитамаке, Ярославле, Омске. Все остальные предприятия зависят от внешних поставок мономеров. Россия экспортирует синтетический каучук и ввозит готовую продукцию, произведённую с его использованием (напр., автомобильные шины).

Производство шин

В производстве шин помимо каучука используется технический углерод (сажа) и разл. наполнители, химические добавки и др. В России выпускается практически вся гамма продукции (за исключением сверхгабаритных и крупногабаритных шин, которые поступают в осн. из Белоруссии). Осн. центры производства – Нижнекамск, Ярославль, Омск, Волжский, Москва, Киров, Воронеж, Барнаул; в небольших количествах шины производят в С.-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске.

Производство синтетических смол и пластмасс

Россия производит широкую гамму исходных синтетических смол и пластиков на их основе, но по объёму производства и использования этой продукции отстаёт от развитых стран мира. Б. ч. синтетических смол и пластмасс производится в Башкортостане (крупнейшее предприятие – ЗАО «Каустик»), Татарстане (ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» и ЗАО «Полипропилен» в Уфе; ОАО «Оргсинтез» в Казани – крупнейший в РФ производитель полиэтилена), Томской (ОАО «Томский нефтехимкомбинат»), Иркутской (ОАО «Ангарский нефтехимкомбинат») областях и Ставропольском крае. Заметно выросло производство полипропилена за счёт пуска новых мощностей в Москве и Томске. Производство стеклопластиков и изделий из них после 1991 сократилось в 4 раза; сегодня оно сохранилось в ограниченных объёмах в Твери, Ступино, Судогде, Салавате и ряде др. городов.

Лакокрасочная промышленность

Лакокрасочная промышленность – одна из наиболее материалоёмких отраслей, т. к. в себестоимости её продукции доля затрат на сырьё и материалы доходит до 88%. Большинство исходных компонентов для производства всех видов продукции (кроме растительных масел) производят предприятия Урала и вост. районов страны; ок. 90% готовых к использованию видов товарной продукции производится в Европейской части России.

Ведущие позиции по производству продукции (тыс. т, 2001) занимают Центральный экономический район (в т. ч. Ярославская обл. 159,4, Московская обл. 68,9, Москва 14,3), Северный Кавказ (Ростовская обл. 64,6; Карачаево-Черкесия 47,2; края Ставропольский 16,6 и Краснодарский 9,2); Северо-Западный (С.-Петербург 35,8) и Центральночернозёмный (Тамбовская обл. 47,4) районы. Крупнейшие предприятия – производители лакокрасочной продукции: ОАО – «Лакокраска», «Победа рабочих», ООО «ТИП краска» (Ярославская обл.), Химическое объединение им. З. С. Цахилова (Карачаево-Черкесия) и ОАО «Пигмент» (Тамбовская обл.).

Россия импортирует готовые лакокрасочные материалы и компоненты для их изготовления из стран Европы, особенно из Финляндии и Германии.

Микробиологическая промышленность

Россия имеет неограниченные сырьевые возможности для развития микробиологической промышленности, но производство продукции невелико. Развитие отрасли тормозят конкуренция со стороны импортной продукции и низкий спрос на отечественную продукцию со стороны сельского хозяйства.

В составе отрасли выделяются 3 осн. типа производства: гидролизные заводы, заводы белково-витаминных концентратов (БВК) и заводы тонкого микробиологического синтеза (по производству ферментов, витаминов, аминокислот и смешанные, которые выпускают весь ассортимент продуктов тонкого биосинтеза). Гидролизные заводы начали создаваться в СССР в кон. 1930-х гг. для производства из древесного сырья этилового спирта (для производства синтетического каучука) и располагались в осн. в таёжном поясе, где имелись центры деревопереработки и потребители (заводы синтетического каучука), – в Карелии, Красноярском крае, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Кировской, Нижегородской, Пермской, Иркутской и др. областях. С 1960-х гг. синтетический каучук начали получать из производных нефти, поэтому гидролизные заводы, осн. функцией которых была комплексная переработка древесного сырья, стали рассматривать как составную часть лесного комплекса. География размещения предприятий расширилась, они больше тяготеют к городам, в которых имеется крупная деревообработка и лесопиление. Часть гидролизных заводов использовала в качестве сырья отходы сельского хозяйства и пищевой промышленности (Нарткала, Кропоткин).

Заводы БВК работают на нетранспортабельном растительном сырье (некондиционное зерно, отходы сельского хозяйства и пищевой промышленности).

Заводы тонкого биосинтеза, как правило, небольшие (требуют мало сырья; выход конечной продукции по отношению к массе сырья невелик) и расположены в высокоурбанизированных районах, имеющих высокий научный и кадровый потенциал. Нормально функционирует Бердский завод белковых препаратов, остальные предприятия закрыты или работают с использованием части своих мощностей.

Ферментные препараты производят в Ивановской, Тамбовской, Тульской, Кировской, Кемеровской, Новосибирской областях и в Башкортостане. Фурфурол изготавливают заводы Иркутской и Кировской областей, Красноярского и Хабаровского краёв. Производство микробиологических аминокислот осуществляется на биохимкомбинате в Шебекино, средств защиты растений – в Бердске.

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность

Россия располагает уникальными возможностями для развития этой отрасли: на её территории сконцентрировано ок. 25% мировых ресурсов леса. Современные ежегодные рубки леса меньше его годового прироста, поэтому запасы древесины увеличиваются. Породный состав лесов позволяет развивать большинство из имеющихся в отрасли производств.

По объёмам заготовки и вывозки древесины Россия занимает 3-е место в мире (после США и Китая). Заготовка леса (всего за год лес в России вырубается на площади ок. 5,80 тыс.км2) ведётся на территории 66 субъектов РФ. В Европейской части страны выделяются по объёмам заготовок (млн.плотных м3): Архангельская (9,3), Вологодская (6,9), Кировская (6,1) области, Республика Коми (5,9), Карелия (5,8), Пермская (3,6), Свердловская (3,6), Ленинградская (3,5) и Костромская (3,3) области; в Азиатской – Иркутская обл. (12,6), края Хабаровский (6,5) и Красноярский (4,9). Производство деловой древесины также осуществляется в большинстве субъектов РФ.

Производство пиломатериалов по территории страны осуществляется в последние годы более равномерно, чем заготовка древесины. По масштабам лесопиления выделяются Архангельская, Кировская и Иркутская области и Красноярский край.

Целлюлозно-бумажная промышленность

Целлюлозно-бумажная промышленность – самая стабильная подотрасль, даёт до 50% всей продукции отрасли по стоимости. Базовый продукт в подотрасли – целлюлоза; часть её продаётся как товар, остальное идёт на переработку в бумагу и картон. По объёму варки целлюлозы выделяются предприятия в городах Котлас, Архангельск, Братск, Усть-Илимск, Сыктывкар, Светогорск, Сегежа, Байкальск (ок. 82% всего рос. производства целлюлозы в 2002). Крупнейшие производители товарной целлюлозы – предприятия в Усть-Илимске, Братске, Котласе, Байкальске и Архангельске (89% в 2002). Прекратили производство все целлюлозно-бумажные комбинаты Сахалина, остановлены Амурский и Астраханский целлюлозно-бумажные комбинаты и ряд других. Крупнейшие производители бумаги – предприятия в городах Кондопога, Балахна, Сыктывкар, Соликамск, Котлас, Светогорск и Сегежа (ок. 75% рос. производства); картона – Архангельск, Братск, Сыктывкар, С.-Петербург и Набережные Челны (ок. 60% производства).

Производство фанеры

Ресурсы леса для производства фанеры приурочены к юж. части зоны тайги и зоне смешанных лесов; в этой же полосе располагаются ведущие предприятия по производству фанеры из берёзы. По объёму производства фанеры лидируют Костромская обл., Республика Коми, Иркутская, Вологодская, Новгородская, Пермская, Свердловская области и С.-Петербург. Крупнейшие центры производства – Мантурово, Усть-Ижора, Братск, Усолье-Сибирское, Великий Устюг, Парфино, Чудово, Пермь, Сыктывкар, Жешарт, Зеленодольск, Новодвинск, Череповец. Россия экспортирует 62% произведённой фанеры (2002).

Производство спичек

Производство спичек из осиновой соломки (6,9 млн.условных ящиков в 2001) – традиционная подотрасль для России. Почти все предприятия расположены в Европейской части страны. Крупнейшие производители спичек – ЗАО «Спичплитпром» (Балабаново, Калужская обл.; 29% общего производства в 2001; здесь же расположен головной НИИ) и ЗАО «ФЭСКО» (Вологодская обл.). Спички производят также в Брянской, Ярославской, Новгородской, Кировской, Пензенской, Свердловской, Томской областях, Башкортостане, Алтайском крае.

Производство мебели

Производство мебели составило 24,6 млрд.руб. (2002; 18,1 млрд.руб. в 2000, в пересчёте на продукцию в натуральном исчислении). Спрос на мебель (офисную, гостиничную, медицинскую и др.) растёт. 36% потребительской мебели «для дома» производится в Центральном и Центральночернозёмном экономических районах, 19% – в Поволжском и Волго-Вятском, 12% – в Северо-Западном и Северном, 12% – в Уральском, 12% – в Западно-Сибирском и Восточно-Сибирском, 7% – в Северо-Кавказском, 2% – в Дальневосточном.

По производству мебели особенно выделяются Москва и Московская обл. (30% от общего по РФ), С.-Петербург и Ленинградская обл. (8%). Крупнейшие производители бытовой мебели в Москве – фабрики «Ольховка», «Интерьер», «Москва», «Кузьминки»; в Московской обл. – ОАО ПМО «Шатура», ЗАО «Электрогорскмебель». Среди др. крупных производителей – Первая мебельная фабрика (С.-Петербург), Охтинский деревообрабатывающий комбинат (Ленинградская обл.), «Заречье» (Тюмень), «Авиастар» (Ульяновск). В 2002 экспорт мебели составил ок. 2,1 млрд.руб., импорт – 9,6 млрд.руб. Мебель разного функционального назначения в больших количествах ввозится из Финляндии, Германии, Белоруссии, Польши, стран Балтии.

Промышленность строительных материалов

Большинство предприятий отрасли размещается в районах сосредоточенного строительства и ориентируется на покупательский спрос (напр., производство железобетона, строительных конструкций из стали и алюминия, линолеума, кирпича, перегородочных материалов). Ряду предприятий для производства готовой продукции (напр., цемент, стекло) необходимо сырьё с заданными свойствами; тогда на первый план при выборе места строительства выходит сырьевой фактор.

При заметном сокращении производства всех видов строительных материалов выросло производство мн. видов отделочных материалов, появилась новая подотрасль – производство черепицы. Россия сохранила ведущие в мире позиции по добыче асбеста и производству изделий с его использованием. Одновременно в РФ в значительных количествах ввозятся различные отделочные материалы, строительный фаянс, исходные материалы для производства пластиковых конструкций и многое другое.

Производство цемента

Производство цемента после 1998 стало увеличиваться, в структуре марочного состава возросла доля более низких марок, которые используются в малоэтажном строительстве. Цемент производят во всех экономических районах, однако масштабы производства пока не соответствуют потребностям регионов, поэтому часть цемента приходится возить на большие расстояния. За последнее десятилетие производство цемента стало более равномерным по отношению к потребности в нём; среднее расстояние перевозки сократилось с 1000 до 400 км. Цемент производят 54 предприятия, из которых масштабами производства выделяются 13–14 (мощность более 1 млн.т цемента в год). По производству цемента лидируют Центральный (более 7 млн.т), Уральский и Центральночернозёмный (по 6 млн.т каждый) экономические районы.

Крупнейшие заводы – Мальцевский (Брянск; ок. 3 млн.т цемента в год; единственное предприятие, достигшее уровня производства 1990), Серебряковский (г. Михайловка, Волгоградская обл.), Сухоложский (Свердловская обл.), Белгородский, Новороссийский, Мордовский (пос. Комсомольский), Пикалёвский, Старооскольский. Производство цветного декоративного цемента имеется на Подольском опытном заводе. Ряд цементных заводов не выдержали конкуренции и прекратили производство готовой продукции («Спартак» в пос. Октябрьский Рязанской обл., Косогорский в Туле).

Россия экспортирует цемент в упаковке в ряд стран мира.

Производство линолеума

Производство линолеума в последние годы увеличивается. Осн. производители линолеума – 9 предприятий, которые дают ок. 2/3 всей продукции подотрасли. Крупнейшие производители линолеума – ООО «Синтерос» (г. Отрадный, Самарская обл.), АОЗТ «Стройполимер» (С.-Петербург), «Комбинат стройпластмасс» и АО «Стройполимер» (Московская обл.), АООТ «Стройполимер» (Свердловская обл.), АО «Каустик» (Башкортостан).

Производство кирпича

Производство кирпича имеется во всех субъектах РФ, кроме Чукотского и Ненецкого автономных округов. По масштабу производства строительного кирпича (св. 500 млн.условных кирпичей в год) выделяются Краснодарский край, Московская обл., Татарстан, Башкортостан. Часть высококачественного облицовочного кирпича поступает в Россию из стран Балтии и Германии.

Стекольная и фарфорофаянсовая промышленность

Производство стекла и изделий из него

Предприятия по производству листового стекла и стеклянной тары размещаются в районах, где имеются запасы соответствующих по качеству песков. В РФ действует более 100 заводов, которые варят стекло и производят из него разл. изделия. Крупнейшие производители листового стекла для остекления окон и транспортных средств: Саратовская (30% рос. производства; осн. предприятие – ОАО «Саратовстекло»), Владимирская (24%; св. 20 предприятий), Тверская, Свердловская, Челябинская, Брянская области и Башкортостан. Уникальное кварцевое стекло с высокой термостойкостью и искусственный пьезокварц производят на заводе кварцевого стекла в Гусь-Хрустальном; закалённое стекло и триплекс для автомобильной промышленности – в городах Бор, Салават, Саратов, Дубна.

По производству стеклянной тары (ок. 8 млрд. бутылок в год, в осн. производство бутылок для розлива пива) выделяются заводы в городах Гороховец (мощностью в 1 млрд. бутылок в год – крупнейший в РФ, пущен в 2002), Новочеркасск (завод «Актис»), Можга (завод «Свет»), а также новые заводы в Великом Новгороде и Ленинградской обл. Парфюмерная стеклянная тара производится в Москве, Тверской обл. и Удмуртии.

Производство фарфора, фаянса и майолики

Предприятия подотрасли традиционно используют сырьё (каолин) из Украины. В 2000 было произведено 259,7 млн.шт. изделий, из них (%): в Московской обл. 22,6, Башкортостане 20, Тверской обл. 17, Свердловской обл. 14,2, Краснодарском крае 8, Республике Коми ок. 5, Челябинской обл. 5. Среди крупнейших производителей фарфоровой и фаянсовой посуды: построенные в 19 в. знаменитые заводы в Вербилках, Дулёво (Московская обл.), Конаково, а также ЗАО «Ломоносовский фарфоровый завод» (С.-Петербург), АО «Пролетарий» и ЗАО «Красный фарфорист» (Новгородская обл.), ЗАО «Кубаньфарфор», ОАО «Туймазинский фарфор», ЗАО «Богдановичский фарфоровый завод», ОАО «Южноуральский фарфоровый завод» и др. менее крупные предприятия. На производстве бытовых изделий из майолики специализируются Челябинский завод радиокерамики, ЗАО «Прокопьевский фарфор» (Кемеровская обл.), ЗАО «Воронежский керамический завод», Богашевский завод художественной керамики (Томская обл.). Российский рынок готовой продукции в этой отрасли всё больше заполняется изделиями из Украины, Белоруссии, Китая и европейских стран.

Лёгкая промышленность

После 1990 эта отрасль больше других отраслей снизила объёмы производства практически всех осн. видов продукции. Лёгкая промышленность испытывает большие трудности с качественным сырьём (заготовки собственного сырья – шерсти, льна и др. – сократились; ввозится 100% хлопка, 45% шерсти, 70% химических волокон, 100% натурального шёлка), а также с обеспечением совр. оборудованием, красителями, фурнитурой и др. Потребности внутреннего рынка примерно на 80% обеспечиваются за счёт импорта готовой продукции.

Текстильная промышленность

В структуре товарной продукции лёгкой промышленности по стоимости значительная часть приходится на долю текстильной продукции, которая представлена производством тканей бытового и промышленного назначения.

Производство хлопчатобумажных тканей. Ежегодная потребность подотрасли в хлопке оценивается в 300–350 тыс. т. Весь хлопок закупается за рубежом, в осн. в странах Средней Азии (преим. в Узбекистане). Мощности действующих хлопчатобумажных предприятий загружены примерно на 50%. Исторически сложившаяся география производства хлопчатобумажных тканей почти не изменилась. По производству товарной хлопчатобумажной пряжи (%): лидируют Ивановская (45,9) и Московская (17,8) области; Чувашия (7,7); Костромская (8,6), Тверская (6,8) и Ярославская (3) области.

68,4% тканей производится в Ивановской обл. (2002; действует 37 АО; крупнейшие – в Иваново, Фурманове, Вичуге, Кинешме, Шуе, Тейково), остальные – в Московской, Владимирской, Тверской, Волгоградской, Костромской областях и Москве. Прекращено производство тканей в Читинской обл., Краснодарском, Ставропольском и Красноярском краях. После 1990 производство тканей в Москве сократилось более чем в 10 раз, в С.-Петербурге – в 45 раз. В Московской обл. работает 26 ОАО; прежде крупнейший в отрасли Орехово-Зуевский хлопчатобумажный комбинат распался на пять небольших самостоятельных предприятий.

Производство льняных тканей. Лён – единственная волокнистая культура, которую выращивают в России. В 19 в. страна занимала одно из ведущих мест в мире по производству льноволокна и тканей из него. Во 2-й пол. 20 в. культура выращивания льна упала, сократились урожаи и ухудшилось качество льноволокна, производство льняных тканей начало отставать от спроса ни них.

В 2002 было произведено 37,7 тыс. т льноволокна (ок. 206 тыс. т в год в 1971–75), в осн. в Центральном экономическом районе. По производству льняных тканей традиционно выделяются Костромская (в Костроме – самый крупный рос. льнокомбинат «Большая льняная мануфактура»), Ивановская, Ярославская, Владимирская, Вологодская области.

Россия экспортирует льняные ткани и готовую продукцию из них в ряд стран Европы.

Производство шерстяных тканей на предприятиях России традиционно опиралось на поставки сырья из соседних республик и из-за рубежа. К нач. 21 в. поставки шерсти резко сократились, мощности действующих предприятий загружены примерно на 16%. Производство шерстяных тканей на предельно низком уровне сохранилось в Московской обл. (Павловский Посад и Старая Купавна), Москве и С.-Петербурге (вместе производят ок. 50% всех шерстяных тканей), а также в Ульяновской, Тюменской и Тверской областях. Осн. часть продаваемых в РФ шерстяных тканей – импортного производства.

Производство шёлковых тканей. Сырьё для производства натуральных шёлковых тканей предприятия России получали из Закавказья и Средней Азии; сейчас эти поставки прекратились. Осн. поставщиками искусственного сырья для шёлкоткацких фабрик были предприятия Белоруссии и России (в Курске, Клину, Твери). Крупнейшие центры производства шёлковых тканей (%, 2002): Чайковский 23, Балаково 19, Кемерово 12; на предприятиях Московской обл. производится св. 10, остальное – в небольших количествах на предприятиях 16 субъектов РФ. Шёлковые ткани ввозятся в РФ в осн. в виде готовых изделий из Китая, Индии и др. стран.

Швейная промышленность

Часть швейных фабрик работает на давальческом сырье, производя готовую продукцию на экспорт в страны Европы; другие имеют достаточную конкурентоспособность на внутреннем рынке при производстве гос. заказов (напр., пошив военной и др. форменной одежды). По производству швейных изделий по-прежнему лидируют Москва и С.-Петербург, Ивановская обл., а также Поволжье, Урал и некоторые республики Северного Кавказа.

Меховая промышленность

Меховая промышленность – одна из старейших, традиционных подотраслей, опирается на национальные сырьевую базу и спрос на меховую одежду и изделия из меха. Ведущие позиции по обработке шубной овчины и пошиву из неё готовых изделий занимают Рязанская, Челябинская, Ярославская, Кировская области и Татарстан. Крупнейшие предприятия по производству готовых изделий из натурального длинноворсового и коротковорсового меха (пальто, куртки и др. крупные изделия) – в Казани и Кирове. Овчинные тулупы производятся почти полностью в Чувашии и Алтайском крае.

В Россию в большом количестве ввозятся меховые изделия из Турции, Греции и Италии; традиционно РФ экспортирует дорогую пушнину.

Производство ковров и ковровых изделий

Ковроткачество в РФ было представлено несколькими крупными и большим количеством мелких предприятий, производивших изделия из чистошерстяного и смесового сырья. Традиционная территориальная организация подотрасли за последние годы полностью изменилась. Ок. 45% российских ковровых покрытий производит ООО «Ковровые покрытия Ройял тафт» в Калининграде; по объёму производства ковровых изделий выделяются также Ульяновская и Свердловская области. Многие крупнейшие предприятия прекратили производство или загружены незначительно. В Россию ввозятся ковры из Белоруссии, Ирана, Туркмении, Азербайджана, Бельгии и ряда др. стран.

Производство обуви

Производство обуви упало до предельно низкого уровня и не обеспечивает внутренний спрос. В подотрасли нет явных лидеров, производство обуви в небольших количествах рассредоточено по большому числу предприятий. По общему объёму производства в 2001 выделялись Москва (св. 10%), Кировская и Тульская области, Башкортостан; по производству пользующейся спросом дешёвой фетровой и валяной обуви лидировали Ярославская, Тверская, Нижегородская, Свердловская, Тюменская области, Москва, Чувашия, Бурятия и Алтайский край. Большая часть продаваемой в стране обуви – импортная (из Италии, Белоруссии, Германии, Финляндии, Австрии и др. стран Европы).

Прочие отрасли

Среди прочих подотраслей лёгкой промышленности выделяется производство трикотажа, чулочно-носочных изделий, текстильной и кожаной галантереи и т. п. Эти виды продукции в небольших количествах производятся почти во всех субъектах РФ. Прежняя узкая специализация предприятий в осн. потеряна, т. к. велика конкуренция со стороны импортных изделий.

Пищевая промышленность

Мясомолочная промышленность

Для подотрасли характерно сочетание крупных предприятий и их объединений, расположенных в городах, и большого количества заводов малой мощности в сельской местности, у с.-х. производителей. Крупные предприятия обеспечивают продукцией (в первую очередь копчёной и варёной колбасами и др.) не только городское, но и часть сельского населения. Молоко и молочные продукты, мясо и мясные изделия производятся почти во всех субъектах РФ. Крупнейшие по мощности предприятия находятся в Москве и С.-Петербурге; традиционно часть продукции они производят для др. регионов страны.

Производство сахара-песка

Производство сахара-песка осуществляется из сахарной свёклы и из импортного сырья (тростникового сахара-сырца, который поступает с Кубы, из Индии и др. стран). Заводы по производству сахара-песка размещаются вблизи своих сырьевых зон; в межсезонье работают на импортном сырье. Ведущие производители (св. 100 тыс. т сахара в год): Краснодарский край, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская, Курская, Пензенская, Ульяновская, Орловская, Нижегородская области, Ставропольский край, Башкортостан, Татарстан, Адыгея; в небольшом количестве сахар производят и в Азиатской части страны, в Алтайском и Приморском краях. Сахар-рафинад производится в Москве, Тульской и Белгородской областях, Краснодарском и Приморском краях. Часть готового к употреблению сахара поступает из Индии и ряда европейских стран.

Производство кондитерских изделий

При общем сокращении производства произошла перестройка ассортимента производимой продукции; заметно выросло производство и потребление шоколада и изделий с его использованием. Среди предприятий по производству шоколада и шоколадных конфет заметно выделяются фабрики «Россия» (Самара), «Красный Октябрь» и Кондитерский концерн «Бабаевский» (Москва), Одинцовская кондитерская фабрика, «Конфи» (Екатеринбург) и ряд предприятий в С.-Петербурге. Рынок кондитерских изделий оценивается в 2 млрд. долл. ежегодных продаж и имеет тенденцию к росту.

Производство растительных масел

Производство растительных масел основано на переработке семян масличных культур. Осн. продукт подотрасли – подсолнечное масло; производят также соевое, льняное, кукурузное, горчичное, рапсовое, конопляное и др. масла. Маслобойные заводы имеются в 57 субъектах РФ. 48% растительных масел производится в Северо-Кавказском районе (ведущими рос. производителями являются Краснодарский край, Ростовская обл., Ставропольский край), 35% – в Центральночернозёмном (выделяются Белгородская, Воронежская и Тамбовская области); среди др. производителей – Центральный район (Ивановская обл.), Поволжье (Волгоградская, Самарская и Саратовская области), Урал (Оренбургская обл. и Башкортостан), Западная Сибирь (Алтайский край). Льняное масло производится в осн. в Краснодарском, Ставропольском, Алтайском краях и Новосибирской обл.; горчичное – почти полностью в Волгоградской обл., кукурузное – в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Главные производители соевого масла – Ивановская обл., Краснодарский и Ставропольский края; рапсового – Татарстан, Ивановская и Иркутская области, Ставропольский край.

Среди новых предприятий выделяются маслобойный завод в Кирсанове и завод по переработке соевых бобов в Лыткарино (крупнейший в РФ завод по переработке сои и производству из неё широкой гаммы готовой продукции, в т. ч. соевого масла).

В Россию ввозится растительное масло из Индии (арахисовое), Малайзии и Вьетнама (пальмовое), Польши и Франции (подсолнечное), Испании, Греции и Италии (оливковое), стран Африки (масло какао для производства шоколада).

Производство алкогольных напитков

В производство алкогольных напитков входит производство пищевого спирта, водки и крепких напитков. 95% пищевого спирта изготавливается из зернового сырья, в осн. из пшеницы. В соответствии с природными районами, где выращивают нужное зерно (зоны широколиственных лесов, лесостепей и луговых степей) выделяется зона, в пределах которой в осн. производится пищевой спирт, – Центральная Россия, Поволжье, предгорный Северный Кавказ, Урал, некоторые регионы Западной Сибири и Восточной Сибири, Дальнего Востока. В этой зоне расположены 18 субъектов РФ, в которых производится св. 80% пищевого спирта. В 45 субъектах РФ расположены 114 ведущих спиртзаводов, из них только 12% – за Уралом (крупнейшие – в Кемерово, Алтайском, Красноярском и Хабаровском краях, в Иркутской обл.). Спирт не производится в сев. районах страны, а также сухостепных районах Северного Кавказа, Поволжья, Урала и горных районах юга Сибири.

Ликёроводочное производство распределено по территории России более равномерно; решающим фактором размещения является близость к потребителю. По сравнению с производством спирта, производство водки сдвинуто на север. Водку и ликёры производят в 76 субъектах РФ. Объёмами производства выделяются Москва, С.-Петербург, а также Урал и Поволжье. Центр ликёроводочной промышленности Сибири – г. Кемерово, Дальнего Востока – Хабаровский край. На Северном Кавказе осн. производители водки – Кабардино-Балкария и Северная Осетия (в этих республиках используют дешёвый спирт, ввозимый через Грузию из ряда стран).

В Москве и С.-Петербурге с нач. 20 в. существовало по одному крупному ликёроводочному заводу (в Москве – ОАО «Кристалл», С.-Петербурге – ЗАО «Ливиз»), которые производили продукцию более высокого качества. В Московской и Ленинградской областях водочных заводов не было, спрос на водку удовлетворялся в осн. ввозом из соседних областей. После 1991 в обеих областях появились новые ликёроводочные производства (в Московской обл. – 11 ликёроводочных заводов, Ленинградской – 3 ликёроводочных завода); к 2000 их мощности превысили мощности столичных предприятий.

Рыбная промышленность

Россия располагает огромными возможностями для вылова рыбы и морепродуктов. Улов рыбы и добыча др. морепродуктов, по официальным данным, составили 3621 тыс. т в 2001 (7879 тыс. т в 1990). Лидируют по вылову рыбы в Европейской части страны приморские субъекты РФ, к портам которых приписаны рыболовецкие суда,– Мурманская, Калининградская, Архангельская, Астраханская, Ростовская области, Краснодарский край, Карелия и Дагестан; в Азиатской части – Приморский и Хабаровский края, Сахалинская, Камчатская, Магаданская области. Часть рыбы перерабатывается на морских плавучих базах, остальная часть в мороженом виде поступает на рыбозаводы континента.

Крупные рыбозаводы работают в рыбных портах Мурманска, Калининграда и др. городов. Развивается переработка мороженого сырья вблизи центров потребления готовой продукции – в Московской обл., Москве и др. крупнейших городах страны.

Россия экспортирует рыбу и морепродукты в Японию и др. страны Юго-Восточной Азии; импортирует рыбную продукцию из Норвегии, Исландии и др. стран.

Чаеразвесочная промышленность

Россия – один из крупнейших в мире потребителей чая. Чайный куст в РФ культивируется только в Краснодарском крае и Адыгее. Производство чайного листа, по оценкам, может составлять ок. 1,9 тыс. т, а импортируется чая не менее 160 тыс. т в год (в т. ч. 95% – чай чёрный, 5% – зелёный). Ведущие поставщики (%) – Индия ок. 70, Шри-Ланка 16, КНР 4, Грузия 2. Чай в упакованном виде поставляется также из стран Европы (Англии, Германии, Финляндии, Нидерландов, Польши).

На территории РФ действовали 13 чаеразвесочных фабрик; 4 из них прекратили производство. По упаковке рассыпного чая лидируют (2000) Москва, Башкортостан, Краснодарский край, Рязанская, Ленинградская, Ростовская, Липецкая области. Налажено производство ароматизированного, травяного, фруктового чая в разных видах упаковки. Имеются проекты строительства новых фабрик (напр., во Фрязино, проектной мощностью в 50 тыс. т продукции в год).

Потребление чая немного превышает 1 кг на 1 чел. в год (более 5 чашек чая в день); больше всего чая (в пересчёте на 1 чел. в год) потребляют в Сибири, особенно в Иркутской и Новосибирской областях. Предпочтение отдаётся чаю чёрному рассыпному; чай в пакетиках и чай растворимый пока не заняли значительной части рынка сбыта.

Табачно-махорочная промышленность

Производство табака локализовано на Северном Кавказе (Краснодарский край, Адыгея) и в Астраханской обл., но оно не обеспечивает потребности в исходном сырье. Табачные фабрики работают на импортном сырье из США, Болгарии и др. стран.

В 2000 произведено 347,5 млрд.шт. папирос и сигарет (примерно по 2360 шт. на 1 чел.). Крупнейшие фабрики в Европейской части страны находятся в Москве, С.-Петербурге, Краснодарском крае, Ярославской, Ростовской, Липецкой, Тамбовской, Саратовской, Ленинградской областях; в Азиатской части эту продукцию выпускают в Омской и Кемеровской областях, в Алтайском и Красноярском краях. Практически все значимые предприятия подотрасли принадлежат транснациональным компаниям: «Бритиш-американ тобакко», «Филип Моррис», «Би-Эй-Ти», «Джей-Ти-Ай», «Галланер» и др.

Парфюмерно-косметическая промышленность

В парфюмерно-косметической промышленности выделяются производства средств косметики, личной гигиены, моющих средств и др. Ведущие позиции по производству всей продукции (в стоимостном выражении) занимают Центральный, Уральский, Поволжский и Северо-Западный экономические районы. Производство декоративной косметики и средств по уходу сосредоточено преимущественно в Центральном и Уральском районах, парфюмерных изделий – в Центральном и Поволжском районах; лак для волос производят в осн. на Северном Кавказе (Невинномысск, Ставропольский край).

Ведущими центрами по производству парфюмерно-косметической продукции остаются Москва, С.-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Казань. Наиболее известные предприятия – «Невская косметика» (С.-Петербург), «Новая Заря», «Рассвет» и «Свобода» (Москва), «Калина» (Екатеринбург). По производству бытовых моющих средств выделяются Новомосковск, Тосно, Москва, Волгоград, Казань, Пермь, Тольятти, Саратов, Стерлитамак, Омск, Ангарск, Шебекино.

Рос. производство парфюмерно-косметической продукции продолжает расти; одновременно увеличивается и ввоз импортной продукции. Рос. косметика и средства гигиены экспортируются в страны СНГ и ряд др. стран мира.

Медицинская промышленность

Медицинская промышленность включает два достаточно самостоятельных сектора: производство лекарственных средств и производство медицинских приборов, инструментов и инвентаря. Производство лекарственных средств осуществляется преимущественно с использованием химических и биологических технологий. Медицинские приборы и инструменты производят на машиностроительных заводах, а инвентарь – на предприятиях деревообрабатывающей промышленности и машиностроения.

Химико-фармацевтическое производство

Химико-фармацевтическое производство представлено большим количеством предприятий, которые изготовляют лекарственные средства или только фасуют их и упаковывают перед продажей населению. Россия унаследовала крупную химико-фармацевтическую промышленность с большим количеством НИИ и заводов по производству лекарственных средств. В Центральном экономическом районе по количеству предприятий и уровню производства выделяются Московская обл. и Москва, а также Владимирская, Рязанская, Костромская, Ивановская и Ярославская области. В Северо-Западном районе ведущие позиции занимают предприятия С.-Петербурга. В Центральночернозёмном районе по производству витаминов выделяется Белгород, лекарственных средств – предприятия Курской и Тамбовской областей; на Северном Кавказе лидируют предприятия Ростовской обл., Краснодарского и Ставропольского краёв. Крупные предприятия есть в Волго-Вятском, Поволжском, Уральском районах, в Сибири и на Дальнем Востоке (Хабаровск, Владивосток).

В Россию ввозятся лекарственные средства из Индии, Венгрии, ряда стран Европы.

Производство медицинских приборов и инструментов

Производство медицинских приборов и инструментов осуществляется на специализированных заводах и предприятиях, вновь приступивших к этому производству (в осн. конверсионных). Наиболее известные центры по производству медицинских приборов – Москва, С.-Петербург, Казань; к центрам второго уровня относятся Можайск, пос. Мосрентген (Московская обл.), ряд быв. авиационных, оборонных и приборостроительных заводов в Европейской (в Рязани, Коврове, Брянске, Воронеже, Курске, Калуге, Костроме, Орле, Волгограде и др.) и Азиатской (в Тюменской, Новосибирской, Томской областях, Красноярском и Хабаровском краях) частях России. Крупнейшие производители наркозно-дыхательных аппаратов – ОАО «Красногвардеец» (С.-Петербург), имплантируемых электрокардиостимуляторов – ЗАО «Кардиоэлектроника» (Московская обл.) и ГУП «Ижевский механический завод» (Удмуртия), рентгеновских медицинских аппаратов – АО «Мосрентген» (Московская обл.) и АО «Севрентген» (Нальчик). Медицинские инструменты производят в Ворсме (ОАО «Медико-инструментальный завод им. Ленина) и Казани (НПО «Мединструмент», медико-инструментальный завод). Рос. рынок уникальных медицинских приборов испытывает давление со стороны ведущих мировых производителей этой техники – Германии, Японии, Англии и др. стран.

Прочие промышленные производства

Добыча алмазов

По запасам и добыче алмазов Россия занимает одно из первых мест в мире. Качество рос. алмазов несколько ниже среднемирового: доля ювелирных алмазов составляет ок. 30%, остальная часть приходится на технические и субювелирные сорта. Известны месторождения двух типов: кимберлитовые трубки и россыпи. Лучшие ювелирные алмазы получают при разработке россыпей.

Разведаны и эксплуатируются месторождения в Якутии (в т. ч. самые крупные и давно разрабатываемые месторождения: трубки Удачная, Мир и Юбилейная – одни из самых богатых в мире), Архангельской (месторождение им. Ломоносова, в составе которого 5 трубок) и Пермской (6 россыпей в бассейне р. Вишера и её притоков) областях. Всё добытое сырьё сортируется: особо крупные алмазы поступают в фонд государства, крупные идут на огранку внутри страны и частично на экспорт, мелкое сырьё в осн. экспортируется, внутри страны используется лишь небольшая часть. Россия имеет свою договорную долю мирового рынка необработанных алмазов.