МНОГОЛЕТНЯЯ МЕРЗЛОТА

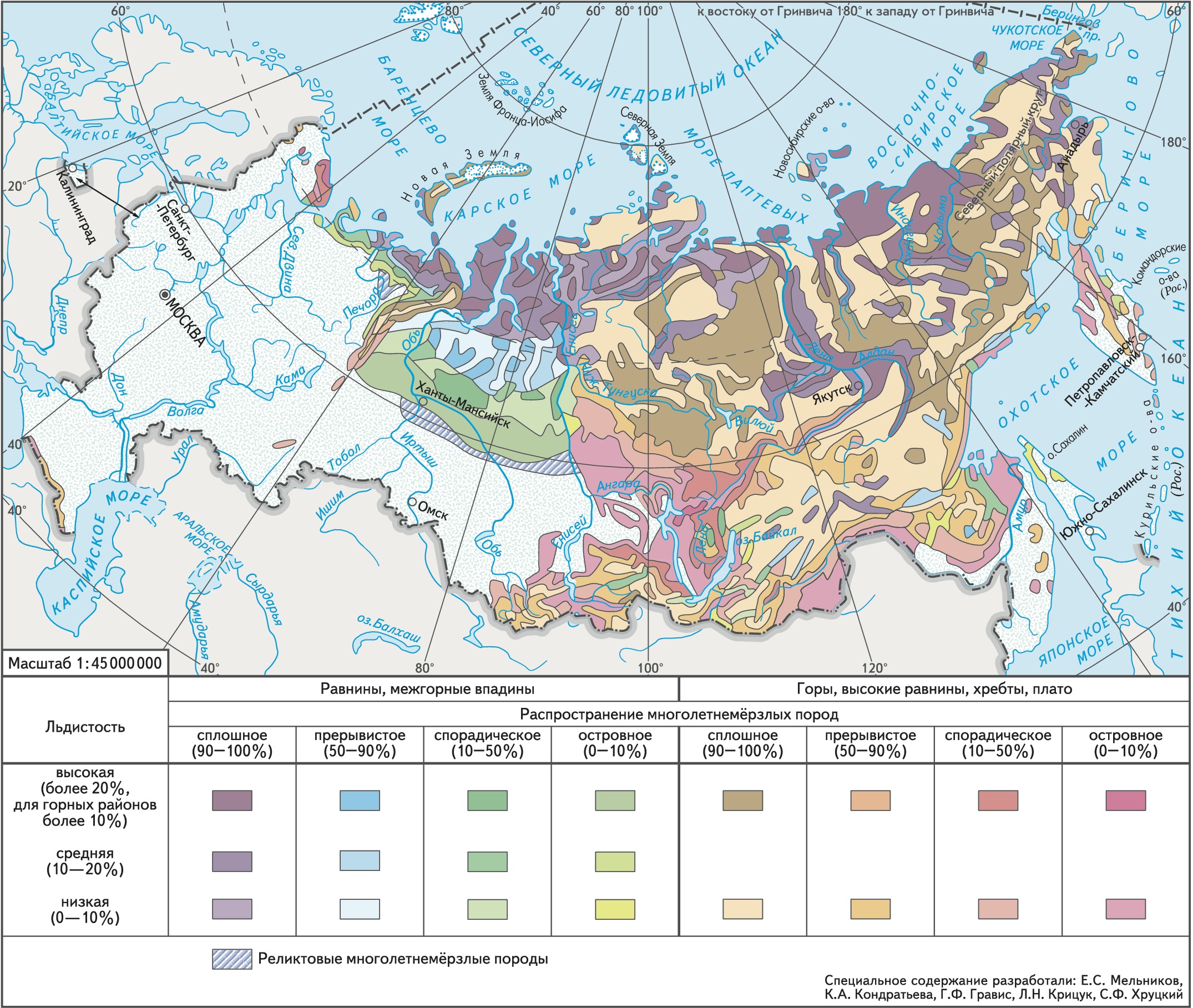

Многолетняя мерзлота (криолитозона) занимает св. 60% площади РФ (см. карту). По географическому положению она делится на субаэральную, субгляциальную и шельфовую.

Субаэральная криолитозона – максимальная по площади – представлена с поверхности многолетнемёрзлыми породами. В Европейской части страны она распространена только в тундре и лесотундре; от Кольского п-ова её юж. граница идёт к устью р. Мезень и далее почти по Северному полярному кругу до Урала. В Западной Сибири граница криолитозоны имеет широтное положение до р. Енисей; вблизи р. Подкаменная Тунгуска она резко поворачивает на юг и проходит по правобережью р. Енисей. К востоку от Енисея мерзлота распространена на преобладающей части территории, исключая юг п-ова Камчатка, о. Сахалин, Приморье и некоторые др. районы. Мощности мёрзлых толщ изменяются от 100–200 до 1500 м (Средняя Сибирь).

Субгляциальная криолитозона известна под ледниками Земли Франца-Иосифа, Новой Земли, Северной Земли, где для неё характерны аномально малые для высоких широт мощности и высокие температуры, а также под ледниками гор Северо-Востока России и Алтая.

Шельфовая криолитозона распространена в арктических морях у берегов Сибири. Океаническая криолитозона занимает значительную часть Арктического бассейна, отсутствуя в районах влияния тёплого Северо-Атлантического течения.

Сезонное промерзание пород охватывает б. ч. остальной территории России. Исключение составляет зона субтропиков, где оно проявляется не ежегодно, его глубина не превышает неск. сантиметров. Глубины сезонного промерзания уменьшаются зонально при повышении температур пород и увеличиваются с возрастанием континентальности климата с запада на восток. Наибольших значений (до 4–8 м) сезонное промерзание достигает в районах с резко континентальным холодным климатом, с малоснежными суровыми зимами (Центральное и Южное Забайкалье), в крупнообломочных грунтах, обладающих низкой влажностью. Мощность слоя сезонного промерзания обусловливает глубины заложения коммуникаций, учитывается при определении глубины заложения и конструкции фундаментов зданий.

Типы многолетней мерзлоты

Сплошная мерзлота распространена в сев. части Большеземельской тундры, на Полярном Урале, в тундре Западной Сибири, в сев. части Среднесибирского плоскогорья, на Таймырском п-ове, архипелаге Северная Земля, на Новосибирских о-вах, Яно-Индигирской и Колымской низменностях, в дельте р. Лена, на Центральноякутской равнине, Приленском плато и в областях Верхоянского, Черского, Колымского и Анадырского хребтов, а также на Юкагирском плоскогорье и Анадырской равнине. Мощности толщ многолетнемёрзлых пород изменяются от 300 до 500 м и более, в горах – до 1500 м; темп-ры – от –2 до –10 °C и ниже.

Мерзлота с островами талых грунтов (прерывистая, спорадическая) преобладает в Большеземельской и Малоземельской тундрах, на Среднесибирском плоскогорье между реками Нижняя и Подкаменная Тунгуска, в юж. части Приленского плато, в Забайкалье. Мощности мёрзлых толщ иногда достигают 250–300 м, но чаще колеблются от 10–20 до 100–150 м, темп-ры – от 0 до –2 °C.

Островная мерзлота развита на Кольском п-ове, в Канино-Печорском р-не, в таёжной зоне Западной Сибири, в юж. части Среднесибирского плоскогорья, на Дальнем Востоке, вдоль побережья Охотского м. и на п-ове Камчатка. Мощности толщ от неск. метров до неск. десятков метров, темп-ры близки к 0 °C. Островная мерзлота характерна также для горных стран: Саян, Урала и Кавказа, где она встречается гл. обр. по периферии районов совр. оледенения.

Строение многолетнемёрзлых горных пород

Строение многолетнемёрзлых горных пород зависит от распределения в них ледяных включений. В кристаллических и метаморфических горных породах лёд встречается в виде жилок, заполняющих трещины, в песках – в виде линз и мелких кристаллов, в глинах, суглинках, супесях и торфе – в виде слоёв или сетки. Особое место занимают решётки ледяных жил, проникающие в породу до глубины 20–50 м. Они широко распространены в пределах Западно-Сибирской, Северо-Сибирской, Яно-Индигирской и Центральноякутской равнин на рыхлых нелитифицированных породах. Промерзание верхних горизонтов горных пород часто приводит к образованию сезонных и многолетних бугров-гидролакколитов, содержащих ледяное ядро; они встречаются чаще всего в Забайкалье, на Таймыре, на севере Западной Сибири, где их называют булгунняхами. В горных районах в речных долинах и на склонах обычны наледи – покровы льда, образующиеся при замерзании подземных вод, излившихся под напором, возникающим при сезонном промерзании, а также при промерзании выходов артезианских вод. Протаивание ледяных образований, содержащихся в толщах горных пород, обычно приводит к просадкам, возникновению воронок, округлых впадин и т. п. форм рельефа (термокарст), поверхностных оползней-сплывов, грунтовых потоков (солифлюкция).

Практическое значение изучения многолетней мерзлоты

При возведении инженерных сооружений, строительстве железных и шоссейных дорог, мостов, трубопроводов, гидротехнических объектов необходимо учитывать возможность пучения и просадок грунтов, сползания оттаивающих грунтов на склонах, образования наледей. В сельском хозяйстве многолетняя мерзлота в одних случаях ограничивает возможности развития тех или иных культур, в других – благоприятствует выращиванию растений в связи с дополнительным увлажением грунтов при сезонном оттаивании деятельного слоя. В многолетнемёрзлых толщах обнаружены термодинамически неустойчивые и поэтому чрезвычайно чувствительные к изменениям условий равновесия газовые гидраты, изменения которых приводят к неконтролируемым выбросам газа в атмосферу, взрывам, пожарам, что усиливает парниковый эффект. В мёрзлых породах, льдах и переохлаждённых водах открыты жизнеспособные микроорганизмы, которые нередко вовлекаются в современные биогеохимические процессы при оттаивании пород.