СЕЙСМИЧНОСТЬ

Сейсмичность в России обусловлена интенсивным геодинамическим взаимодействием неск. крупных литосферных плит (Евразийской, Африканской, Аравийской, Индо-Австралийской, Китайской, Тихоокеанской, Северо-Американской и Охотоморской), на границах которых формируются крупные сейсмогенерирующие складчатые пояса: Альпийско-Гималайский – на юго-западе, Трансазиатский – на юге, пояс Черского – на северо-востоке и Тихоокеанский пояс – на востоке Северной Евразии. Каждый из поясов неоднороден по строению, прочностным свойствам, сейсмогеодинамике и состоит из своеобразно структурированных сейсмоактивных регионов.

Территория России в целом характеризуется умеренной сейсмичностью за исключением районов, расположенных в сейсмоактивных поясах. В Европейской части России высокой сейсмичностью отличается Северный Кавказ, в Сибири – Алтай, Саяны, Байкал и Забайкалье, на Дальнем Востоке – Курильские о-ва, п-ов Камчатка и о. Сахалин (см. таблицу). Интенсивность в эпицентре (I0) возникающих здесь землетрясений достигает 8–9 и 9–10 баллов. Менее активны Верхояно-Колымский регион, районы Приамурья и Приморья, п-ов Чукотка с примыкающей материковой частью (Корякское нагорье), хотя и здесь возникают достаточно сильные землетрясения. Относительно невысокая сейсмичность наблюдается на равнинах Восточно-Европейской, Скифской, Западно-Сибирской и Сибирской платформ. Определённую угрозу представляют и зоны с 6-7-балльными землетрясениями, находящиеся в густозаселённой Европейской части страны. На территории России ощущаются также сильные землетрясения сопредельных зарубежных территорий (Восточные Карпаты, Крым, Кавказ, Центральная Азия и др.). Характерная особенность всех сейсмоактивных регионов – примерно одинаковая их протяжённость (ок. 3000 км), которая обусловлена размерами древних и современных зон субдукции (погружения океанической литосферы в верхнюю мантию Земли), расположенных по периферии океанов, и их орогенических реликтов на континентах. Преобладающее число очагов землетрясений сосредоточено в верхней части земной коры на глубинах до 15-20 км. Самыми глубокими (до 650 км) очагами характеризуется Курило-Камчатская зона. Землетрясения с промежуточной глубиной залегания очагов (70-300 км) наблюдаются гл. обр. на сопредельных территориях в Восточных Карпатах (Румыния, зона Вранча, глубина до 150 км), Центральной Азии (Афганистан, зона Гиндукуша, глубина до 300 км), а также на Большом Кавказе и в центр. части Каспийского м. (до 100 км и более). Наиболее сильные из них ощущаются на территории России. Каждому региону свойственны определённая периодичность возникновения землетрясений и миграция сейсмической активизации вдоль зон разломов. Размеры очагов обусловливают величину магнитуды землетрясений (M); напр., длина зоны разрыва пород в очагах землетрясений с М=7,0 и выше достигает десятков и сотен километров, амплитуда смещений земной поверхности – неск. метров.

Таблица. Сильные землетрясения на территории России в 18–20 вв.

| Дата возникновения (по Гринвичу) | Координаты эпицентра | Глубина очага, км | М, магнитуда | I0, интен- сивность, баллы | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| год | месяц | день | северная широта, ° с.ш. | восточная долгота, ° в.д. | |||

| Европейская часть России | |||||||

| Северный Кавказ (М=6,1 и более) | |||||||

| 1742 | 8 | 5 | 42,10 | 45,20 | 15 | 6,7 | 9 |

| 1750 | … | … | 42,90 | 41,90 | 16 | 7,0 | 9–10 |

| 1830 | 3 | 9 | 43,10 | 46,80 | 16 | 6,3 | 8–9 |

| 1889 | 6 | 26 | 42,50 | 48,00 | 50 | 6,1 | 6 |

| 1905 | 10 | 21 | 43,30 | 41,70 | 38 | 6,4 | 7 |

| 1948 | 6 | 29 | 41,90 | 46,80 | 42 | 6,1 | 7 |

| 1963 | 7 | 16 | 43,25 | 41,58 | 5 | 6,4 | 9 |

| 1970 | 5 | 14 | 43,00 | 47,09 | 13 | 6,6 | 8–9 |

| 1976 | 7 | 28 | 43,17 | 45,60 | 28 | 6,2 | 8–9 |

| 1991 | 4 | 29 | 42,39 | 43,67 | 6 | 6,9 | 8–9 |

| 1992 | 10 | 23 | 42,58 | 45,10 | 30 | 6,3 | 8–9 |

| Восточно-Европейская равнина и Урал (М=4,8 и более) | |||||||

| 1807 | 9 | 15 | 56,20 | 46,50 | 5 | 5,0 | 7 |

| 1809 | 3 | 9 | 58,50 | 50,00 | 10 | 5,0 | 6 |

| 1847 | 4 | 27 | 58,40 | 59,50 | 15 | 4,8 | 6 |

| 1897 | 8 | 25 | 62,50 | 55,00 | 15 | 5,3 | 7 |

| 1911 | 6 | 30 | 66,50 | 35,50 | 25 | 4,9 | 6 |

| 1914 | 8 | 17 | 56,80 | 59,40 | 25 | 5,5 | 7 |

| 1954 | 12 | 30 | 53,00 | 40,00 | 15 | 4,8 | 6 |

| 1956 | 7 | 28 | 57,70 | 57,60 | 15 | 4,8 | 6 |

| Землетрясения Восточных Карпат, ощущавшиеся на территории России (в т.ч. в Москве и С.-Петербурге) | |||||||

| 1802 | 10 | 26 | 45,70 | 26,60 | 150 | 7,4 | 9 |

| 1940 | 11 | 10 | 45,80 | 26,80 | 150 | 7,3 | 9 |

| 1977 | 3 | 4 | 45,77 | 26,80 | 108 | 6,9 | 8 |

| 1986 | 8 | 30 | 45,54 | 26,31 | 137 | 6,8 | 8 |

| 1990 | 5 | 30 | 45,88 | 26,67 | 90 | 6,7 | 7–8 |

| Сибирь | |||||||

| Алтай (включая монгольскую часть) и Саяны (М=7,5 и более) | |||||||

| 1781 | 12 | 9 | 47,50 | 91,80 | 30 | 8,3 | 10–11 |

| 1905 | 7 | 9 | 49,50 | 97,30 | 22 | 7,6 | 10 |

| 1905 | 7 | 23 | 49,30 | 96,20 | 25 | 8,2 | 10–11 |

| 1931 | 8 | 10 | 46,80 | 89,90 | 35 | 8,0 | 11 |

| 1957 | 12 | 4 | 45,10 | 99,40 | 25 | 8,1 | 10–11 |

| 1967 | 1 | 5 | 48,20 | 102,90 | 25 | 7,8 | 10–11 |

| 2003 | 9 | 27 | 50,10 | 87,70 | 18 | 7,5 | 9–10 |

| Байкал и Забайкалье (М=6,8 и более) | |||||||

| 1742 | 6 | 27 | 51,50 | 104,00 | 20 | 7,7 | 10 |

| 1769 | 10 | 24 | 51,50 | 105,50 | 20 | 7,3 | 9–10 |

| 1829 | 3 | 7 | 51,70 | 101,70 | 15 | 7,0 | 8–9 |

| 1839 | 8 | 18 | 51,50 | 102,00 | 15 | 7,1 | 8–9 |

| 1862 | 1 | 12 | 52,30 | 106,70 | 20 | 7,5 | 10 |

| 1902 | 4 | 11 | 51,60 | 104,50 | 12 | 6,9 | 8–9 |

| 1950 | 4 | 4 | 51,77 | 101,00 | 24 | 7,0 | 9 |

| 1957 | 6 | 27 | 56,20 | 116,40 | 16 | 7,6 | 10 |

| 1959 | 8 | 29 | 52,68 | 106,98 | 20 | 6,8 | 9 |

| Верхояно-Колымская система хребтов (М=6,2 и более) | |||||||

| 1851 | 11 | 27 | 59,50 | 153,30 | 25 | 6,5 | 8 |

| 1913 | 3 | 18 | 63,40 | 145,80 | 20 | 6,2 | ... |

| 1918 | 11 | 30 | 71,20 | 134,00 | 20 | 6,2 | ... |

| 1927 | 11 | 14 | 70,10 | 128,70 | 22 | 6,8 | 9 |

| 1927 | 11 | 14 | 70,10 | 129,30 | 21 | 6,8 | 9 |

| 1928 | 2 | 3 | 70,50 | 128,80 | 15 | 6,2 | 7–8 |

| 1931 | 7 | 15 | 58,90 | 149,00 | 14 | 6,2 | ... |

| 1931 | 10 | 10 | 59,30 | 147,80 | 14 | 6,6 | ... |

| 1951 | 2 | 12 | 65,80 | 137,00 | 18 | 6,4 | 8 |

| 1951 | 4 | 14 | 61,30 | 137,40 | 30 | 6,5 | 7–8 |

| 1962 | 4 | 19 | 69,50 | 138,50 | 24 | 6,2 | 7–8 |

| 1971 | 5 | 18 | 64,00 | 146,10 | 16 | 7,1 | 9 |

| 1996 | 7 | 7 | 58,60 | 156,98 | 10 | 6,2 | 7–8 |

| Арктическая область, море Лаптевых (М=6,0 и более) | |||||||

| 1908 | 10 | 14 | 82,00 | 30,00 | 20 | 6,6 | … |

| 1909 | 4 | 10 | 78,00 | 128,00 | 20 | 6,8 | … |

| 1948 | 2 | 18 | 83,00 | 40,00 | 20 | 6,3 | … |

| 1964 | 8 | 25 | 78,20 | 127,20 | 20 | 6,8 | … |

| 1988 | 3 | 21 | 77,61 | 125,33 | 10 | 6,3 | … |

| 1996 | 6 | 22 | 75,75 | 134,62 | 10 | 6,0 | … |

| Западная Сибирь (М=5,0 и более) | |||||||

| 1849 | 1 | 29 | 56,10 | 69,30 | 10 | 5,0 | 6–7 |

| 1904 | 2 | 13 | 56,40 | 73,00 | 30 | 5,0 | 6 |

| 1926 | 9 | 19 | 57,30 | 67,00 | 20 | 5,0 | 6 |

| Дальний Восток | |||||||

| Камчатка и прибрежная область (М=7,8 и более) | |||||||

| 1737 | 10 | 17 | 51,10 | 158,00 | 40 | 8,3 | 10 |

| 1737 | 11 | 4 | 55,50 | 163,00 | 20 | 7,8 | 10 |

| 1792 | 8 | 22 | 54,00 | 162,00 | 20 | 8,4 | 11 |

| 1841 | 5 | 17 | 52,50 | 159,50 | 30 | 8,4 | 10–11 |

| 1899 | 11 | 23 | 53,00 | 159,00 | 20 | 7,9 | 10 |

| 1917 | 1 | 30 | 55,20 | 164,50 | 40 | 8,1 | 11 |

| 1923 | 2 | 3 | 53,00 | 161,00 | 40 | 8,5 | 11 |

| 1952 | 11 | 4 | 52,30 | 161,00 | 40 | 8,5 | 11 |

| 1971 | 12 | 15 | 55,91 | 163,37 | 30 | 7,8 | 10 |

| 1997 | 12 | 5 | 54,88 | 161,95 | 33 | 7,9 | 9–10 |

| Курильские острова (М=7,8 и более) | |||||||

| 1815 | 5 | 1 | 48,40 | 155,50 | 30 | 7,9 | 8 |

| 1918 | 9 | 7 | 45,60 | 151,10 | 40 | 8,2 | 9–10 |

| 1958 | 11 | 6 | 44,53 | 148,54 | 40 | 8,2 | 9–10 |

| 1963 | 10 | 13 | 44,81 | 149,54 | 47 | 8,1 | 9 |

| 1969 | 8 | 11 | 43,58 | 147,82 | 40 | 8,2 | 9 |

| 1973 | 6 | 17 | 43,15 | 145,88 | 55 | 7,9 | 8 |

| 1978 | 3 | 23 | 43,90 | 148,90 | 40 | 7,8 | 7–8 |

| 1978 | 3 | 24 | 44,23 | 148,89 | 40 | 7,9 | 7–8 |

| 1994 | 10 | 4 | 43,60 | 147,60 | 44 | 8,0 | 9–10 |

| Сахалин (М=6,0 и более) | |||||||

| 1906 | 12 | 26 | 50,90 | 142,10 | 25 | 6,0 | 7 |

| 1907 | 1 | 19 | 50,50 | 141,40 | 20 | 6,5 | 8 |

| 1909 | 1 | 22 | 50,40 | 142,50 | 22 | 6,1 | 7 |

| 1924 | 3 | 15 | 49,30 | 142,00 | 18 | 6,8 | 8–9 |

| 1971 | 9 | 5 | 46,47 | 141,13 | 17 | 7,5 | 9 |

| 1995 | 5 | 27 | 52,85 | 142,90 | 18 | 7,7 | 9–10 |

| 1996 | 1 | 8 | 53,17 | 142,68 | 10 | 5,9 | 8–9 |

| 2000 | 8 | 4 | 48,76 | 142,27 | 21 | 7,1 | 9 |

| Приамурье и Приморье (М=5,5 и более) | |||||||

| 1914 | 12 | 23 | 52,50 | 139,80 | 25 | 6,0 | 7–8 |

| 1924 | 3 | 11 | 51,20 | 139,70 | 20 | 5,6 | 7–8 |

| 1934 | 10 | 15 | 50,90 | 109,90 | 23 | 5,6 | 7–8 |

| 1963 | 6 | 22 | 53,10 | 121,40 | 15 | 5,5 | 7–8 |

| 1967 | 1 | 18 | 56,59 | 120,96 | 13 | 7,0 | 9 |

| 1970 | 8 | 29 | 51,10 | 135,10 | 30 | 5,5 | 6–7 |

| 1972 | 6 | 13 | 54,30 | 126,50 | 18 | 5,6 | 7 |

| 1973 | 11 | 2 | 54,40 | 125,40 | 20 | 5,5 | 7–8 |

| Чукотка и Корякское нагорье (М=6,2 и более) | |||||||

| 1928 | 2 | 21 | 66,50 | –173,00 з.д. | 18 | 6,9 | 8–9 |

| 1928 | 2 | 24 | 67,20 | –173,40 з.д. | 15 | 6,3 | 8–9 |

| 1928 | 2 | 26 | 66,70 | –172,50 з.д. | 15 | 6,4 | 8–9 |

| 1928 | 5 | 1 | 66,80 | –172,00 з.д. | 18 | 6,2 | 8–9 |

| 1991 | 3 | 8 | 60,90 | 167,20 в.д. | 35 | 7,0 | 8–9 |

| 1996 | 10 | 24 | 66,99 | –173,01 з.д. | 25 | 6,2 | 8–9 |

Европейская часть России

Северный Кавказ характеризуется самой высокой сейсмичностью в Европейской части России. Он является составной частью протяжённой Крым- Кавказ-Копетдагской зоны Иран-Кавказ-Анатолийского сейсмоактивного региона. Здесь известны землетрясения с магнитудой ок. 7,0 и интенсивностью в эпицентре 9 баллов и выше. Наиболее сейсмически активна восточная горная часть Северного Кавказа (Дагестан, Чечня, Ингушетия, Северная Осетия). Из крупных сейсмических событий в Дагестане известны землетрясения в 1830 (М=6,3, I0=8-9 баллов) и в 1971 (M=6,6, I0=8-9 баллов); в Чечне – в 1976 (M=6,2, I0=8-9 баллов). Аналогичные землетрясения известны и в зап. части Северного Кавказа (1902, Карачаево-Черкесия, Теберда, М=6,4, I0=7-8 баллов). Самые крупные землетрясения в зарубежной части Кавказа, ощущавшиеся на территории России (до 5-6 баллов), произошли в Азербайджане в 1902 (Шемаха, М=6,9, I0=8- 9 баллов), Армении (1988, Спитак, М=7,0, I0=9-10 баллов), Грузии (1963, р. Чхалта, M=6,2, I0=9 баллов; 1991, Рача-Джава, М=6,9, I0=8-9 баллов; 1992, Барисахо, М=6,3, I0=8- 9 баллов). На равнинных территориях Северного Кавказа (Скифская плита) местная сейсмичность (М до 6,5) связана со Ставропольским поднятием. Многочисленные сильные и ощутимые землетрясения отмечены в районе Анапы, Новороссийска, Сочи и на др. участках Черноморского побережья, а также в акватории Чёрного и Каспийского морей. На юге России ощущаются сильные землетрясения, происходящие на вост. побережье Каспийского м. (Туркмения, Красноводск, 1895; Небитдаг, 2000), в Крыму (Ялта, 1927). Катастрофическое Пантикапейское землетрясение на Керченском п-ове в 63 до н. э. разрушило ряд городов по обе стороны Керченского пролива.

Восточно-Европейская равнина и Урал характеризуются относительно слабой сейсмичностью и редко возникающими здесь местными землетрясениями с М⩽5,5 и I0⩽6-7 баллов. Они известны в районе городов Вятка (ныне Киров, 1897), Великий Устюг (1829), Альметьевск (1914, 1986), Елабуга (1851, 1989), Сыктывкар (1939) и в др. р-нах Предуралья и Поволжья. Не менее сильные землетрясения возникают на Среднем Урале, в Приазовье, а также в Воронежской обл. На Кольском п-ове и сопредельной с ним территории отмечены и более крупные сейсмические события (Белое м., Кандалакшский залив, 1626, М=6,3, I0=8 баллов). Слабые землетрясения (М<4,0, I0=5-6 баллов и менее) возможны практически повсеместно. На северо-западе России ощущаются землетрясения Скандинавии (Норвегия, 1817). На обширной площади, в т. ч. в Москве и С.-Петербурге, неоднократно наблюдались сейсмические колебания (до 3-4 баллов) от заглублённых очагов крупных землетрясений, происходящих в Румынии в Восточных Карпатах (зона Вранча, 1802, 1940, 1977, 1986, 1990). Нередко сейсмическая активность усугубляется техногенным воздействием (добыча нефти, газа и других полезных ископаемых, закачка флюидов в разломы и т. п.). Такие, «индуцированные», землетрясения регистрируются в Татарии, Пермской области и в других регионах.

Сибирь

Алтай и Саяны – один из наиболее сейсмоактивных внутриконтинентальных регионов мира. На территории России сильными местными землетрясениями характеризуется Восточный Саян, где известны сейсмические события с М≈7,0 и I0≈9 баллов (1800, 1829, 1839, 1950), обнаружены древние геологические следы (палеосейсмодислокации) и более крупных землетрясений. На Алтае самое крупное землетрясение произошло 27 сентября 2003 в высокогорном Кош- Агачском районе (М=7,5 и I0=9–10 баллов). Менее значительные по магнитуде (М=6,0-6,6 и I0=8–9 баллов) землетрясения происходили в российском Алтае и Западном Саяне и ранее. Крупнейшие сейсмические катастрофы в нач. 20 в. имели место в Монгольском Алтае (Хангайские землетрясения в 1905: 9 июля, М=8,4, I0=11-12 баллов; 23 июля, М=8,7, I0=12 баллов). Оба ощущались в России на расстояниях до 2000 км от эпицентра. В Иркутской, Томской, Енисейской губерниях и по всему Забайкалью интенсивность сотрясений достигала 6-7 баллов. Из др. сильных землетрясений на сопредельной с Россией территории Монголии известны Монголо-Алтайское (1931, М=8,0, I0=10 баллов), Гоби-Алтайское (1957, М=8,2, I0=11 баллов) и Моготское (1967, М=7,8, I0=10-11 баллов).

Озеро Байкал и обрамляющая территория характеризуются высокой тектонической активностью. Эта рифтовая зона – уникальный сейсмогеодинамический регион мира. Впадина озера представлена тремя сейсмоактивными котловинами – южной, центральной и северной. Аналогичная зональность свойственна и проявлению сейсмичности восточнее озера, вплоть до р. Олёкма. На стыке Байкальской зоны и Восточного Саяна сохранились следы древних землетрясений с М⩾7,7 и I0=10- 11 баллов. В 1862 при землетрясении I0=10 баллов в сев. части дельты Селенги ушёл под воду участок суши пл. 200 км2 с шестью улусами, в которых проживало 1300 чел., и образовался зал. Провал. Среди относительно недавних крупных землетрясений известны: Мондинское (1950, М=7,1, I0=9 баллов), Муйское (1957, М=7,7, I0=10 баллов) и Среднебайкальское (1959, М=6,9, I0=9 баллов, дно в центр. котловине озера опустилось на 15-20 м).

Верхояно-Колымская область отличается несколько меньшей сейсмической активностью. Она является составной частью пояса Черского, протягивающегося в юго-вост. направлении от устья р. Лена к побережью Охотского м., сев. части Камчатки и Командорским о-вам. Самые сильные из известных в Якутии землетрясений – Булунские (1927, два, с М=6,8 и I0=9 баллов каждое) – в низовьях р. Лена и Артыкское (1971, М=7,1, I0=9 баллов) – у границы Якутии с Магаданской областью.

Более спокойным сейсмическим режимом отличается Арктическая область, приуроченная к рифтовой зоне на сев.-зап. продолжении сейсмоактивной структуры Верхояно-Колымского региона. Она уходит узкой полосой в Северный Ледовитый ок. и соединяется на западе с аналогичной рифтовой зоной Срединно-Атлантического хребта. На шельфе моря Лаптевых в 1909 и 1964 произошли два землетрясения с М=6,8.

Западно-Сибирская равнина характеризуется невысокой сейсмичностью. Наиболее значительные из наблюдаемых здесь землетрясений достигали М=5,5 и I0⩽7 баллов.

Дальний Восток

Курило-Камчатская зона на Дальнем Востоке наиболее сейсмоактивна, что связано с погружением Тихоокеанской литосферной плиты под материк. Здесь возникают самые крупные в Северной Евразии землетрясения с М⩾8,0 и I0⩾10 баллов. Структура зоны чётко прослеживается по расположению очагов. Протяжённость её вдоль дуги ок. 2500 км, глубина св. 650 км, толщина около 70 км, угол наклона зоны гипоцентров землетрясений к поверхности Земли до 50°. Сейсмический эффект на земной поверхности от глубоких очагов относительно невысок. Определённую сейсмическую опасность представляют землетрясения, связанные с деятельностью Камчатских вулканов (в 1827 при извержении вулкана Авачинская Сопка в г. Петропавловск-Камчатский интенсивность сотрясений достигала 6- 7 баллов). Самые сильные землетрясения (М=8,0-8,5, I0=10-11 баллов) возникают в сравнительно узкой полосе между океаническим жёлобом, Камчаткой и Курильскими о-вами (1737, 1780, 1792, 1841, 1918, 1923, 1958, 1963, 1969 и др.). Большинство из них сопровождалось мощными волнами цунами высотой 10–15 м и более (катастрофические цунами на Камчатке, 1952, 1997; о. Шикотан, 1994). На побережье Камчатки возможны землетрясения I0⩾9, на Курилах – I0⩾10 баллов.

Остров Сахалин. До катастрофического Нефтегорского землетрясения сейсмичность острова представлялась умеренной и здесь ожидались землетрясения интенсивностью до I0=6-7 баллов. Наиболее крупным считалось Монеронское землетрясение (1971, M=7,5), произошедшее на шельфе в 40 км юго-западнее о. Сахалин и ощущавшееся на побережье (не более 7 баллов). Нефтегорское землетрясение было самым разрушительным из известных за всё время на территории России. Не исключено, что техногенные факторы (бесконтрольная откачка нефтепродуктов) сыграли роль спускового механизма для накопившихся к этому моменту упругих геодинамических напряжений. Крупным сейсмическим событием было Углегорское землетрясение (2000, М=7,1, I0≈9 баллов) в безлюдной юж. части острова, оно практически не принесло ущерба, но подтвердило повышенную сейсмическую опасность Сахалина.

Приамурье и Приморье характеризуются умеренной сейсмичностью, только одно землетрясение на севере Амурской обл. (1967) достигло М=7,0 и I0=9 баллов. В будущем магнитуды потенциальных землетрясений на юге Хабаровского края также могут оказаться с М⩾7,0, а на севере Амурской обл. возможны землетрясения с М⩾7,5. Наряду с землетрясениями, эпицентры которых находятся в земной коре, в Приморье ощущаются более глубокофокус- ные землетрясения юго-западной части Курило-Камчатской зоны погружения Тихоокеанской плиты под материк. Землетрясения на шельфе нередко сопровождаются волнами цунами высотой до 3–4 м.

Полуостров Чукотка и прилегающая материковая территория (Корякское нагорье) ещё недостаточно изучены. В 1928 у вост. побережья Чукотки возник рой землетрясений с M=6,2–6,9. Там же в 1996 произошло землетрясение с М=6,2. Самым крупным из ранее известных в Корякском нагорье было Хаилинское землетрясение 1991 (М=7,0, I0=8-9 баллов).

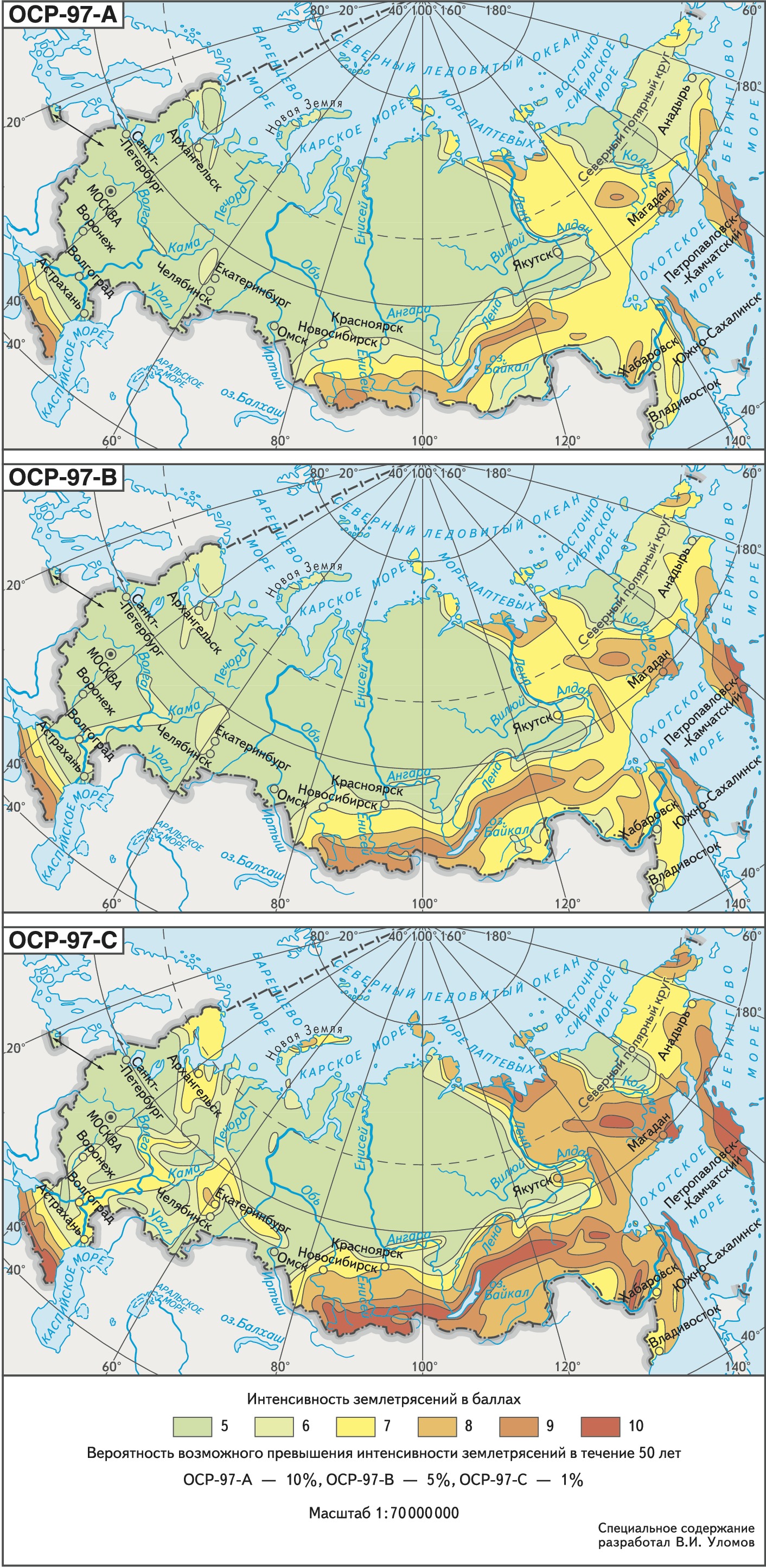

Сейсмическое районирование

В Институте физики Земли РАН в 1997 на основе новой методологии составлен комплект карт общего сейсмического районирования Северной Евразии, впервые охватывающих платформенные регионы и шельфы окраинных и внутренних морей. Комплект состоит из трёх карт, отражающих 10%-ную (ОСР-97-А), 5%-ную (ОСР-97-В) и 1%-ную (ОСР-97-С) вероятность превышения в течение 50 лет сейсмической интенсивности, что соответствует её повторяемости на земной поверхности в среднем один раз в 500, 1000 и 5000 лет. Эти карты для территории России (см. карту) приняты Гос. комитетом по строительству и жилищно-коммунальному комплексу (Госстрой России) в качестве нормативного документа и в 2000 вошли составной частью в Строительные нормы и правила (СНиП). Дифференцированные оценки сейсмической опасности позволяют использовать комплект карт для проектирования и строительства сейсмостойких объектов разных категорий ответственности и сроков службы. Для особо ответственных сооружений, таких, как атомные станции, радиоактивные захоронения и т. п., создана карта ОСР-97-D, соответствующая средней повторяемости сейсмических воздействий 1 раз в 10000 лет. Карта ОСР-97-А вошла составной частью в первую мировую карту глобальной сейсмической опасности, опубликованную в 1999 в США под эгидой ООН. Сейсмический мониторинг в России осуществляет Геофизическая служба РАН, созданная в 1994 и объединившая ок. 300 региональных сейсмостанций страны.