ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

На территории России с давних времён было принято охранять наиболее ценные и достопримечательные природные участки в качестве «святых мест», «священных рощ», «шаманских урочищ» и т. п. Древние охотничьи племена прекращали охоту на определённых территориях. Свод древнерусского права Русская правда, действовавший в Киевской Руси при Ярославе Мудром (нач. 11 в.), ограничивал промысел диких зверей и птиц. В 11 в. к западу от Киева возникли охотничьи заказники «Зверинец» и «Соколий Рог». В 13 в. в Беловежской Пуще ограничивалась добыча зубров. В 14–15 вв. в некоторых местах устанавливался заповедный режим, предусматривавший полный или частичный запрет на охоту, ловлю рыбы, вырубку леса и т. д. Своеобразными «охраняемыми территориями» в 16– 17 вв. стали т. н. засеки, составлявшие основу системы оборонительных сооружений на южных и юго-восточных границах Русского государства. При царе Алексее Михайловиче (17 в.) возникло понятие «государевы заповедные леса», в которых строго запрещались не только охота и рубка леса, но и пребывание людей (напр., т. н. Кунцевская Местность к западу от Москвы). Пётр I издал ок. 200 указов и распоряжений, касающихся охраны, воспроизводства и хозяйственного использования лесов, в т. ч. «корабельных» на Дону (1695) и водоохранных (1701), о принципах выделения заповедных лесов (1707). По его указу в 1706 был заложен Аптекарский огород, который в 1805 перешёл в ведение Московского ун-та и стал называться Ботаническим садом (ныне филиал Ботанического сада МГУ). В Сибири традиционно строго оберегались кедровые рощи, соболиные угодья, ритуальные мысы и скалы по берегам крупных рек и на озере Байкал. Кроме того, заповедными считались владения некоторых монастырей (Саровского, Печенгского и др.). В 1882 на Камчатке был создан Кроноцкий соболиный заказник (с 1934 государственный заповедник).

При выделении охраняемых природных территорий в России изначально преследовалась цель полного их заповедания в научных целях. У истоков отечественного заповедного дела стояли российские естествоиспытатели – В. В. Докучаев, И. П. Бородин, Г. А. Кожевников, И. К. Пачоский, В. И. Талиев, А. П. и В. П. Семёновы-Тян-Шанские, В. Н. Сукачёв и др., в работах которых было определено место заповедников в системе природопользования, сформулированы осн. задачи их деятельности и определены режимы охраны. Отмечались особое значение заповедников как эталонов природы и необходимость полного запрета хозяйственной деятельности на их территориях. По мере формирования сети заповедников перед ними ставились задачи сохранения многообразия растительного и животного мира, изучения процессов развития биологических систем, организации постоянных наблюдений за природой.

Инициатива создания первых заповедных участков с научными целями принадлежала В. В. Докучаеву, заложившему в кон. 19 в. опытные степные станции на юге Европейской части России. В 1898 биологом И. К. Пачоским на территории имения Аскания-Нова в Херсонской губ. (в то время там существовало овцеводческое хозяйство с любительским зоопарком, основанным помещиком Ф. Э. Фальц-Фейном) был выделен степной заповедный участок. Позднее возникло ещё неск. частных заповедников: Лес на Ворскле, степной заповедник у Валуек и др. В 1908 зоолог Г. А. Кожевников обосновал необходимость создания заповедников как эталонов природы. Эту идею поддержали ботаник И. П. Бородин и лесовод Г. Ф. Морозов, предложившие выделять такие заповедники в различных типах ландшафтов. В 1912 была организована Постоянная природоохранительная комиссия при Русском географическом обществе. По её инициативе был разработан первый проект закона о заповедниках (С. В. Завадский, 1916) и план их географического размещения (В. П. Семёнов-Тян-Шанский, 1917). Первые заповедники на территории дореволюционной России были созданы в 1911– 1912 Петербургской АН на базе орнитологических станций в Прибалтике (Вильсанди в Эстонии, Морицсала в Латвии и др.). В 1912 было объявлено о заповедании частных владений в Лагодехском ущелье, расположенном в вост. части Главного Кавказского хребта. Тогда же Академией наук и Природоохранительной комиссией были подготовлены проекты ряда других заповедников на Кавказе, в дельте Волги и под Пензой, однако воплотить эти замыслы не удалось из-за противодействия частных землевладельцев, поддержанных правительством. Для сохранения значительно сократившихся ресурсов соболя в Сибири были организованы Китойский (1914) и Саянский (1915) соболиные заповедники. В 1916 на северо-восточном побережье оз. Байкал был создан старейший из ныне действующих российских заповедников – Баргузинский, а в Приморье – заповеданы леса урочища Кедровая Падь. В 1917 на месте царских охотничьих угодий появился Крымский заповедник.

Первыми заповедниками советского периода стали Астраханский и Пензенский, учреждённые в 1919; тогда же была объявлена заповедником и Аскания-Нова. В 1920 на Урале был организован Ильменский заповедник. В то время руководство заповедниками было возложено на Народный комиссариат по просвещению – ведомство, не связанное с эксплуатацией природных ресурсов, в котором имелись специальные подразделения по охране природы. В 1924 на Северном Кавказе был создан Кавказский заповедник, а в 1925 – заповедники Столбы (под Красноярском), Галичья Гора (Липецкая обл.), Лес на Ворскле (с 1999 заповедник Белогорье в Белгородской обл.) и др. Именно тогда сформировалось представление о гос. заповеднике как природоохранном и научно-исследовательском учреждении (в отличие от зарубежных национальных парков, предназначенных прежде всего для общения человека с природой).

В 1933 был учреждён Комитет по заповедникам при Президиуме ВЦИК, преобразованный в 1939 в Главное управление по заповедникам при Совнаркоме РСФСР. В 1935–40 на территории РФ было создано более 10 гос. заповедников, в т. ч. Сихотэ-Алинский, Окский, Хопёрский, Центральночернозёмный и др. Заповедники внесли огромный вклад в развитие экологических исследований; в них велась активная научно-организационная работа, регулярно публиковались научные труды. Широкомасштабные преобразования, происходившие в то время в стране, заставили сотрудников заповедников наряду с научной работой заниматься решением практических задач: акклиматизацией растений и животных, закладкой ферм, питомников и плантаций различного профиля и др.

В годы Вел. Отеч. войны мн. заповедники оказались на оккупированной территории и понесли тяжёлый урон, однако ни один из них не был закрыт. В первые послевоенные годы возникли пять новых заповедников в Подмосковье (до наших дней из них сохранился только Приокско-Террасный), на сев. берегу Рыбинского водохранилища (Дарвинский), в Свердловской обл. (Висим и Денежкин Камень), в Забайкалье (Читинский), а также на Сахалине (Средне- и Южно-Сахалинский).

С серьёзными трудностями столкнулось заповедное дело в 1950–60-х гг., когда был принят ряд необоснованных решений о реформировании системы заповедников. В результате реорганизации в 1951 число заповедников сократилось более чем вдвое, а их общая площадь уменьшилась с 120 тыс. до 10 тыс. км2. В 1951 было упразднено большинство крупных заповедников Сибири и Дальнего Востока (в их числе Алтайский, Кондо-Сосвинский, Кроноцкий, Саянский, Читинский). Сохранившиеся заповедники, территории которых были сокращены до минимума, получили более низкий статус научно-опытных станций, ориентированных на решение конкретных задач сельского, лесного и охотничьего хозяйства. Ликвидация всех Главных управлений по заповедникам при Советах Министров союзных республик привела к существенным нарушениям системы управления заповедниками и обеспечения их научной деятельности.

Во 2-й пол. 1950-х гг., после создания Главного управления охотничьего хозяйства и заповедников при СМ РСФСР, началось восстановление разрушенной заповедной системы. Были воссозданы Алтайский, Башкирский, Кроноцкий заповедники, расширены территории Баргузинского, Сихотэ-Алинского, Печоро-Илычского и некоторых других заповедников. В 1960 принят «Закон об охране природы в РСФСР», в котором имелись специальные статьи о заповедниках и других охраняемых природных территориях. Несмотря на это, уже в 1961 неск. заповедников было ликвидировано (причём некоторые из них повторно), а ряд других преобразован в филиалы. Некоторая стабилизация наступила в сер. 1960-х гг., когда были приняты меры для восстановления заповедных территорий, обеспечения их организационной и правовой деятельности.

Развитие системы заповедников ускорилось в 1970–80-х гг., что связано с осознанием государством и обществом актуальности и значимости глобальных экологических проблем. В Москве и Новосибирске в системе Главохоты РСФСР были созданы специальные подразделения для научного проектирования новых заповедников, которые размещались преимущественно на Крайнем Севере (Таймырский, Усть-Ленский, Остров Врангеля), в районах Дальнего Востока (Буреинский, Джугджурский), Сибири (Саяно-Шушенский, Малая Сосьва, Сохондинский, Даурский), а также в Европейской части РСФСР (Нижнесвирский, Брянский Лес). В 1983 были учреждены первые на территории России национальные парки – Сочинский и Лосиный Остров (Москва). Важными этапами в истории российского заповедного дела стали организация Гос. комитетов СССР и РСФСР по охране природы (1988), а также постановление ВС СССР «О неотложных мерах по экологическому оздоровлению страны» (1989), которое предусматривало существенное расширение заповедной сети. Последним в 20 в. был учреждён заповедник Эрзи в Ингушской Республике (2000).

Одним из важнейших этапов в развитии системы охраняемых природных объектов стал Федеральный закон РФ «Об особо охраняемых природных территориях» (1995), который выделяет следующие основные категории охраняемых природных территорий: гос. природные заповедники (в т. ч. биосферные), национальные парки, природные парки, гос. природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты. Помимо этого Правительство РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления устанавливают другие категории охраняемых природных территорий (зелёные зоны, городские леса и парки, памятники садово-паркового искусства, природные ландшафты, биологические станции, микрозаповедники и др.). Различают особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения.

Заповедники. Основу системы охраняемых природных объектов России образуют государственные природные заповедники, представляющие собой участки территорий (акваторий), полностью исключённые из хозяйственной деятельности с целью сохранения в естественном состоянии как природных ландшафтов в целом, так и отдельных видов растений, животных, уникальных объектов живой природы. Все российские заповедники являются природоохранными, научно-исследовательскими и эколого-просветительскими учреждениями, осн. задача которых – изучение естественного хода природных процессов. Здесь ведутся стационарные мониторинговые исследования по программе «Летопись природы», заключающиеся в постоянном сборе широкого спектра данных, которые дают возможность выявить взаимосвязи между составляющими природных комплексов. Заповедники проводят работу по учёту, восстановлению и увеличению численности редких и наиболее ценных представителей растительного и животного мира, обеспечивают сохранение природного биоразнообразия и естественного генофонда флоры и фауны. Усилиями заповедников (в первую очередь Воронежского биосферного) широко расселены по всей территории страны речные бобры, ранее практически истреблённые, а теперь ставшие обычными обитателями многих водоёмов. Все заповедники являются землепользователями; их имущество и природные ресурсы представляют собой федеральную собственность, полностью изымаемую из хозяйственного оборота. Заповедники – некоммерческие организации, финансируемые, в основном, за счёт средств федерального бюджета.

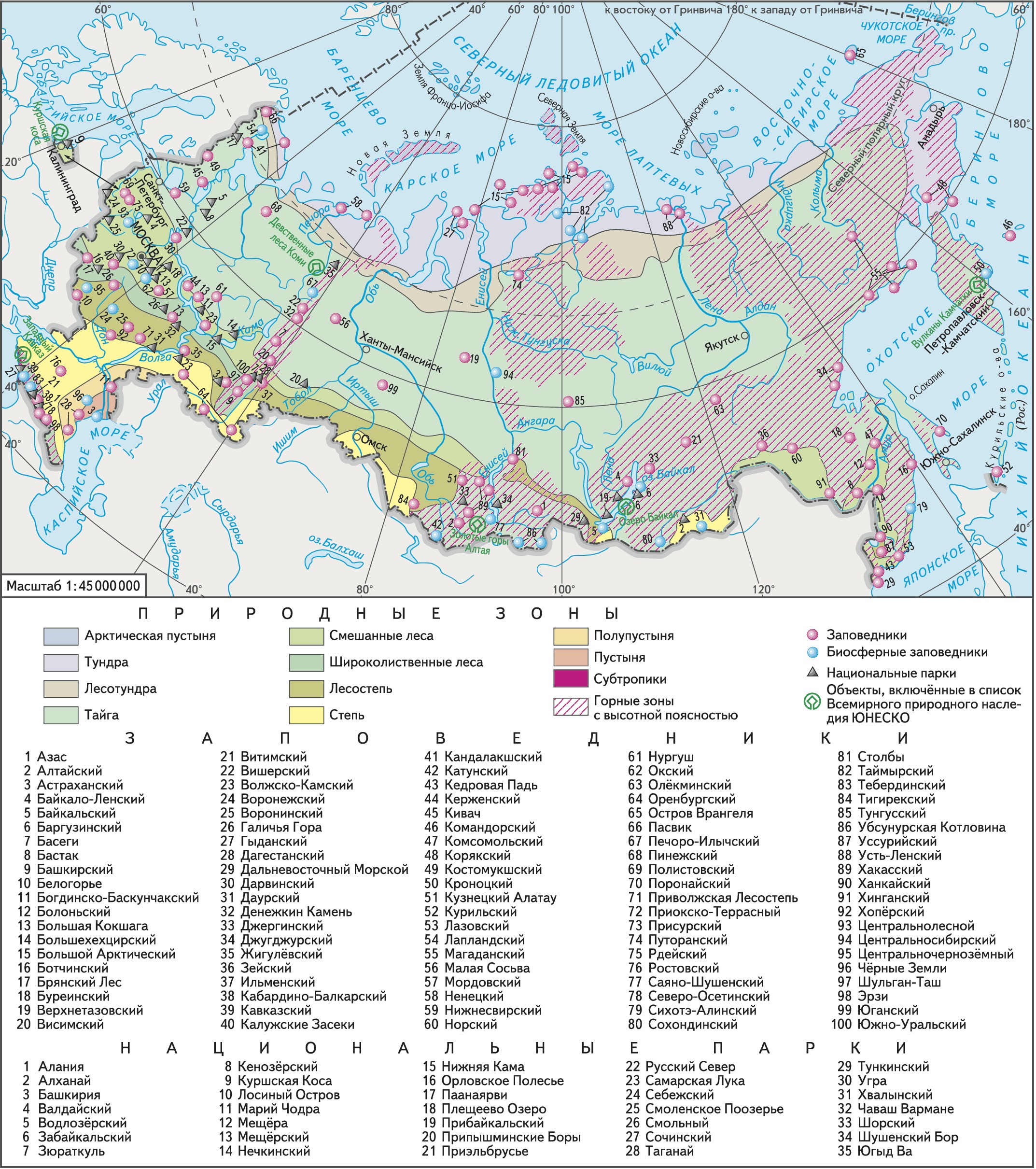

В 2002 в России насчитывалось 100 гос. природных заповедников общей площадью 335 тыс. км2; 42 из них расположены в Европейской части страны, остальные – в Азиатской (Зауралье, Сибирь, Арктика, Дальний Восток). Крупнейшие по площади заповедники – Большой Арктический, Командорский, Кроноцкий, Путоранский, Остров Врангеля и др. – находятся в зоне тундры и тайги, на островах Тихого и Северного Ледовитого океанов.

Государственные природные заповедники, которые входят в международную систему биосферных резерватов, осуществляющих глобальный экологический мониторинг, имеют статус биосферных (всего 17 на 2001); крупнейшими из них являются Кроноцкий, Печоро-Илычский и Саяно-Шушенский. К их территориям в целях проведения научных исследований, экологического мониторинга, а также апробирования и внедрения методов рационального природопользования, не разрушающих окружающую природную среду и не истощающих биологические ресурсы, могут быть присоединены территории биосферных полигонов, в т. ч. с дифференцированным режимом особой охраны и функционирования.

Национальные парки. Несколько иные функции выполняют национальные парки, которые включают природные комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую ценность. Они относятся к объектам федеральной собственности и предназначены для использования в природоохранных, эколого-просветительских, научно-исследовательских, рекреационных и культурных целях.

В 2002 в России имелось 35 национальных парков, занимающих площадь 69 тыс. км2. Большинство из них расположено в Европейской части страны, к бассейну Волги приурочены национальные парки Башкирия, Нижняя Кама и Самарская Лука; на севере размещаются парки Кенозёрский (Архангельская обл.), Водлозёрский (Карелия, Архангельская обл.) и Югыд Ва (Республика Коми). В Зауралье созданы национальные парки Припышминские Боры и Зюраткуль; в Сибири – Шушенский Бор, Тункинский и Алханай; два национальных парка находятся на побережье Байкала. Перспективно развитие сети национальных парков на Дальнем Востоке и в Арктике (в частности, на Новой Земле). Национальные парки ведут не только большую эколого-просветительскую, но и научную работу. Водлозёрский национальный парк (1991) получил статус международного биосферного резервата, работающего в рамках международной программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАB).

Природные парки, в отличие от национальных (при существенном сходстве их статуса, задач и целей), находятся в ведении субъектов РФ, постановлениями которых они создаются. В 2001 на территории России имелось 40 природных парков. Семь из них находятся в черте г. Москвы (в т. ч. Битцевский Лес, Измайлово, Останкино); пять природных парков расположены в Камчатской обл. (Быстринский, Южно-Камчатский, Налычево, Ключевский, Голубые Озёра); по четыре – в Якутии (в т. ч. Ленские Столбы, Усть-Вилюйский) и в Волгоградской обл. (в т. ч. Волго-Ахтубинская пойма, Эльтонский) и т. д. Особое место среди других занимает природно-этнический парк Берингия в Чукотском автономном окр.; эта новая для нашей страны и весьма перспективная форма особо охраняемых природных территорий находится пока в стадии становления и нуждается в правовом и организационном оформлении.

Заказники. Для сохранения и восстановления природных комплексов или их компонентов, а также поддержания экологического баланса создают государственные природные заказники, среди которых (в зависимости от профиля и назначения) различают: комплексные (ландшафтные), биологические (фаунистические, лесные, болотные и т. д.), гидрологические и др. Традиционно наиболее известны заказники для воспроизводства особо ценных охотничьих животных. Природные заказники чаще всего находятся на землях различных землепользователей, которые обязаны соблюдать установленный режим охраны. В России насчитывается ок. 3 тыс. природных заказников, 57 из них общереспубликанского (федерального) значения. Особое значение имеют природные заказники Земля Франца-Иосифа и Североземельский в Северном Ледовитом ок. (оберегающие уникальную фауну Арктики), Елизаровский, Васпухольский и Верхнекондинский заказники в Ханты-Мансийском автономном окр. (где взята под охрану уникальная популяция западносибирских аборигенных речных бобров, а также места пролёта и гнездования водоплавающих птиц), Малые Курилы в Сахалинской обл. и др.

Памятниками природы могут быть объявлены уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения. К этой категории часто относят лесные массивы, естественные болота, пещеры, родники, водопады, а также некоторые участки рукотворных ландшафтов – искусственные леса, сады, парки и др. Памятники природы могут иметь федеральное и региональное значение; в некоторых случаях эти участки изымаются у землепользователей и собственников. Обычно их охрана возлагается на владельцев земельных участков, где они расположены. В России выделено ок. 10 тыс. памятников природы, примерами которых могут служить: Аргуновский сосновый бор (Архангельская обл.), роща Эйхвельда и ледниковые валуны (Мурманская обл.), Дудергофские высоты (Ленинградская обл.), Лохин Oстров (Московская обл.), парк усадьбы «Покровское-Стрешнево» (Москва), Лысая гора (Воронеж), тисовые и кедровые рощи (Дальний Восток), «дуб Пугачёва» (Республика Марий Эл) и др. Гидрологическими памятниками природы объявлены некоторые озёра, в т. ч. оз. Могильное (Мурманская обл.), оз. Светлояр (Нижегородская обл.) и др. В 2002 федеральным памятником природы стал о. Малый Жемчужный в сев. части Каспийского м.

Дендрологические парки и ботанические сады являются природоохранными учреждениями, создающими специальные коллекции растений для сохранения и обогащения растительного мира, а также осуществляющими научную, учебную и просветительскую деятельность. Они организуются решениями соответствующих органов исполнительной власти (федеральной или региональной) и являются землепользователями; территории таких учреждений предназначаются только для выполнения их прямых задач. В 2001 на территории России имелись 54 ботанических сада [среди них наиболее известны Главный Ботанический сад им. Н. В. Цицина РАН (Москва), ботанический сад Ботанического института РАН (С.-Петербург), Полярно-альпийский сад-институт (Мурманская обл.), Уральский и Уфимский ботанические сады-институты, Центральный Сибирский ботанический сад], а также 24 дендрологических парка [Сочинский дендрарий, Бирюлёвский дендропарк (Москва), дендрарий Горно-таёжной станции (Приморский край) и др.].

Лечебно-оздоровительные местности и курорты выделяются с целью сохранения лечебных ресурсов и оздоровительных свойств данной местности и могут иметь федеральное, региональное или местное значение. Такого рода охраняемые территории широко представлены на Северном Кавказе и Черноморском побережье; они имеются и в др. регионах страны (Марциальные Воды в Карелии, курорт Белокуриха на Алтае, Дарасун в Забайкалье и др.). Их статус определён в Законе «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» (1995), ограничивающем любую деятельность, которая может привести к ухудшению качества или истощению лечебных ресурсов. На территориях лечебно-оздоровительных местностей и курортов организуются округа санитарной или горно-санитарной охраны.

Территории традиционного природопользования – принципиально новая для России категория особо охраняемых природных объектов, возникшая после принятия в 2001 Закона РФ «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации». Подобные «родовые угодья» закреплялись за коренными жителями в отдельных районах Сибири и Дальнего Востока ещё в 1990-х гг. Закон открыл широкие перспективы развития традиционных для этих регионов отраслей хозяйства (охота, рыболовство, оленеводство), придавая лесным, земельным и водным угодьям статус, близкий к охраняемым природным территориям.

Кроме перечисленных основных законодательно установленных категорий территориальной охраны, существует множество иных форм особо охраняемых природных территорий. В «Сводном списке охраняемых природных территорий Российской Федерации» (2001) содержится более 250 наименований охраняемых природных объектов. К ним относятся весьма разнообразные водно-болотные угодья, ключевые орнитологические территории (имеющие наиболее важное значение для сохранения какого-либо вида птиц на местах гнездования, путях перелётов или зимовок), различные леса специального и защитного назначения, лесные полосы, зоны отдыха и покоя и т. д. Существует также целый ряд охраняемых территорий, в пределах которых объекты культурного наследия России сочетаются с окружающими их природными ландшафтами. К их числу можно отнести музеи-заповедники (напр., Соловецкий и Валаамский архипелаги), мемориальные усадьбы (Михайловское, Щелыково, Поленово), природно-исторические комплексы (Бородинское поле, Куликово поле и др.).

Наиболее ценные природные территории России включены ЮНЕСКО в международный список объектов Всемирного наследия; среди них девственные леса Республики Коми (Печоро-Илычский заповедник, национальный парк Югыд Ва); оз. Байкал (акватория и прибрежная зона, включая прилегающие к озеру Баргузинский, Байкало-Ленский и Байкальский заповедники, а также Прибайкальский и Забайкальский национальные парки); вулканы Камчатки (Кроноцкий заповедник, прилегающие природные парки и федеральный заказник Южно-Камчатский); Золотые горы Алтая (в т. ч. Алтайский и Катунский заповедники, природный парк Белуха, плато Укок).

В ряде административных выделов Европейской и Азиатской частей России, благодаря наличию многочисленных охраняемых природных территорий разного уровня (от федеральных и региональных до местных), возникли предпосылки для создания особых территориальных систем, именуемых «экологической сетью» или «экологическим каркасом», призванных выполнять как природоохранные, так и определённые народно-хозяйственные функции (научные, просветительские, туристические и др.). Многие субъекты РФ (в их числе Ленинградская, Пермская и Иркутская области, Алтайский край) уже создали или разрабатывают специальные кадастры охраняемых природных территорий. Согласно т. н. «Севильской стратегии», принятой на Втором международном конгрессе по биосферным резерватам (1995), всемирная сеть таких учреждений и объектов рассматривается не только как важное средство сохранения биологического разнообразия, но и в качестве модели гармоничного благоустройства территорий в различных ландшафтных зонах планеты, а также экспериментальной базы для обеспечения устойчивого развития в глобальном плане.

Экологическая доктрина РФ (2002) рассматривает создание и развитие системы охраняемых природных территорий разного уровня и режима как одно из главных направлений гос. политики России в области экологии и как важнейшее условие обеспечения устойчивого природопользования. См. карту.