РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР

Флора

Самые общие экспертные оценки состава флоры позволяют считать, что на обширной территории России и в акваториях пограничных морей обитает более 6000 видов и экологических форм водорослей (из 12 отделов), примерно 3000 видов и форм лишайников, ок. 1200 видов листостебельных мхов, не менее 350 видов печёночников и примерно 12500 видов сосудистых растений. 530 видов сосудистых растений и 71 вид мохообразных являются редкими, охраняются и включены в Красную книгу России.

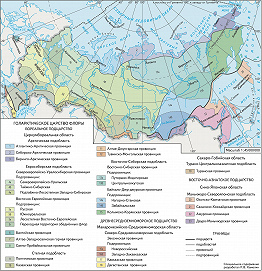

В целом флора России по уровню видового богатства сравнима с др. флорами внетропической Голарктики. Голарктическое царство флоры включает 4 подцарства – Бореальное, Восточно-Азиатское, Древнесредиземноморское и Мадреанское. На территории России флора представлена флористически богатыми и относительно древними подцарствами (Восточно-Азиатским и Древнесредиземноморским) и флористически наименее богатым и более молодым Бореальным подцарством, к которому относится флора почти всей территории. В значительной степени флора России оригинальна, что прежде всего определяется составом сосудистых растений; примерно 2700 видов и подвидов – эндемики (встречаются только в России). Из них 1500 являются эндемиками лишь одного из таких крупных природных регионов, как Арктика, Европейская часть России, Урал, Северный Кавказ, юг Западной Сибири, Прибайкальe и Восточная Сибирь, Дальний Восток, остальные – распространены более широко. Число же эндемичных родов растений невелико. Строгими эндемиками являются лишь 11 родов. 10 из них (астрокодон, бородиния, городковия, магадания, миякея, мюленбергелла, поповиокодония, редовския, тридактилина, эрмания) относятся к цветковым растениям и лишь 1 род – микробиота – к голосеменным. 5 родов входят в группу условных эндемиков, заходящих на пограничные территории Главного Кавказского хр. (лжепузырник, петрокома, симфиолома, тригонокариум), а также Китая (лимнас). До 50 родов цветковых растений распространены на примерно равных территориях как в России, так и в сопредельных государствах. К числу таких субэндемичных родов относятся, например, габлиция, кемуляриелла, эуномия – на Кавказе, арктогерон, макроподиум – в Сибири и на Дальнем Востоке. Наличие довольно большого числа субэндемиков служит показателем значительной гетерогенности флоры (см. карту). Богатство и оригинальность флоры России в первую очередь связаны с обширностью её территории.

Микробиота – род растений семейства кипарисовых. Встречается только на территории России. Один вид – микробиота перекрёстнопарная – вечнозелёный стланцевый кустарник, с красивой чешуйчатой и игольчатой хвоей (осенью красно-бурой), который ботаники считают живым символом России. Растёт в горах Сихотэ- Алиня, где образует заросли по каменным россыпям, особенно выше границы леса. Заросли микробиоты часто горят из-за большого содержания в ней эфирных масел и смолистых веществ. Реликтовое растение, в Красной книге России.

Восточно-Азиатское флористическое подцарство. Наиболее резкая граница смены флор на территории России проходит на Дальнем Востоке. Более четверти родов (195 из 748) произрастающих здесь сосудистых растений отсутствует в др. регионах. Ещё 50 родов едва заходят в Восточную, реже в Среднюю Сибирь. Среди них представители не только цветковых растений, но и хвойных, папоротников. Для флоры Дальнего Востока характерны ок. 10 родов больше нигде не встречающихся мхов, а также произрастающие в диком виде растения из семейств актинидиевых, хлорантовых, магнолиевых, дафнифилловых, тутовых, лимонниковых (всего из 12 семейств цветковых и 5 семейств папоротников). Более разнообразно, чем в др. районах, представлены дикорастущие виды аралиевых, барбарисовых, вересковых, крапивных. Это свидетельствует о принадлежности этого региона России к Сино-Японской области Восточно-Азиатского подцарства.

На относительно небольшой территории здесь можно выделить четыре флористические провинции. Наиболее обособлена из них Сахалино-Хоккайдская провинция (о. Сахалин без его сев. оконечности и часть Курильских о-вов – от о. Уруп к югу). В её флоре присутствуют магнолия, дафнифилл, дифиллея (семейство барбарисовые), скиммия (рутовые), фория (вахтовые), кардиокринум (лилейные) и др. Эндемичный род миякея, близкий к сон-траве, растёт только на о. Сахалин. Здесь же обитает представитель особой группы злаков – брылкиния. Из деревьев и кустарников характерны дуб зубчатый, орех айлантолистный, очень древние виды: берёза Максимовича, сирень сетчатая, падуб Сугероки и др. Для Амурской провинции типичны микробиота (эндемик, семейство кипарисовые), эвриале (кувшинковые), маакия (бобовые), жирардиния (крапивные) и др. Лесам свойственны сосна корейская кедровая, пихта остролистная (цельнолистная), бархат амурский, липа маньчжурская, орех маньчжурский, берёза Шмидта, из лесных трав – женьшень настоящий. Флора Охотско-Камчатской провинции небогата. В ней восточно-азиатские элементы сочетаются с восточносибирскими, но немало и эндемичных видов. В лесах господствуют ель хоккайдская, пихта белокорая, берёза Эрмана, в поймах рек – чозения, но широколистные породы практически отсутствуют. Эндемики астрокодон и магадания, а также виды родов бородиния и лимнас, общие с югом Сибири, особенно отличают эту провинцию от более южных восточноазиатских. Дауро-Маньчжурская провинция охватывает отдельные участки на юге Бурятии, в Читинской и Амурской областях, в Приморском крае (в бассейне оз. Ханка). Своеобразие флоры определяется составом дубрав из дуба монгольского, боров из сосен Ямазуты и могильной, сообществ абрикоса сибирского, вяза крупноплодного, сливы черешчатой, секуринеги и др., а также восточноазиатских прерий, для которых типичны нителистник сибирский (семейство сложноцветные), злаки леймус китайский, арундинелла необычная, виды леспедецы из семейства бобовых и др. Из родов, свойственных этой провинции, особенно важны субэндемики узкотрубочник (семейство бурачниковые), сапожниковия (зонтичные), пардантиопсис (ирисовые), а также цельнолистник даурский (семейство рутовые) и др.

Древнесредиземноморское флористическое подцарство. Самыми богатыми по составу флоры являются относящиеся к России части Большого Кавказа и участок Черноморского побережья Кавказа от Анапы до Сочи. На площади, которая в 6 раз меньше, чем площадь, занимаемая восточноазиатской флорой Дальнего Востока, произрастают ок. 4000 видов дикорастущих сосудистых растений. Однако флора этого региона менее оригинальна. Лишь 125 родов (из более чем 900) сосудистых растений встречаются в России только здесь, а строгим эндемиком является лишь один род – мюленбергелла (семейство колокольчиковые). Немало в этом регионе и таких родов, которые обитают только в странах, окружающих Чёрное м., или только на Кавказе и в Передней Азии, или на Кавказе и в Закавказье. Это роды арафое, химсидия, крупнозонтичник (семейство зонтичные), древние роды пахифрагма (крестоцветные) и трахистемон (бурачниковые). В высокогорьях встречаются древние роды вавиловия (семейство бобовые), срединския (первоцветные), вороновия (розоцветные). В составе флоры Черноморского побережья Кавказа и северо-западной части Главного Кавказского хр. есть виды лавра, лапины, лавровишни, самшита, сумаха, земляничника, ладанника, жасмина, хурмы и др., что связывает эту флору со странами Средиземноморья, а отчасти – и субтропической Восточной Азии. Некоторые учёные относят флору Кавказа к Бореальному флористическому подцарству.

На Кавказе различают три провинции – Эвксинскую (причерноморские участки), Кавказскую (б. ч. собственно Кавказа) и Дагестанскую. Именно в Дагестанской провинции произрастают мюленбергелла и условные эндемики тригонокариум, ложнобеткея, а также симфиолома и лжепузырник, общие с Кавказской провинцией. Для Кавказской провинции характерен ещё один эндемик – петрокома (семейство гвоздичные). В Эвксинской провинции наиболее полно представлены все субэндемичные роды Кавказа.

Северо-восточнее Кавказа, близ Каспия, хорошо выделяется участок Туранской провинции Древнего Средиземья, занятый бедной флорой умеренных пустынь. Здесь распространены виды анабазиса, борщовии, офайстона, поташника, сарсазана и многих других родов семейства маревых, джузгуна (гречишные), эремоспартона (бобовые), а также солончаковые виды тамарикса, франкении, тетрадиклиса, карелинии и др.

Бореальное флористическое подцарство (представлено Циркумбореальной областью, в которую входят Степная, включающая Предкавказье, Евросибирская, Восточно-Сибирская и Арктическая подобласти).

Степная флора насчитывает более 2000 видов, но она не отличается оригинальностью. К эндемичным и субэндемичным родам этой флоры относятся цимбохазма, миддендорфия, палимбия, лысосемянник. Некоторые из характерных для степей родов, такие, как ползунок (семейство лютиковые), теллюнгиелла (крестоцветные), брахиактис (астровые), термопсис (бобовые), встречаются и в западных областях Северной Америки. Как правило, они есть и в сев. пустынях, и в горах Азии. В степях присутствуют также роды, более тесно связанные с западным Средиземноморьем, напр. брандушка, близкая к безвременнику.

Один из крупнейших геоботаников Е. М. Лавренко особо подчёркивал древнесредиземные связи мн. растений, определяющих особенности степных сообществ (напр., перистых ковылей). Другие исследователи указывали на более тесную связь степной флоры (напр., видов типчака, полыни и др.) с бореальной и даже восточноазиатской. В двух далеко отстоящих друг от друга регионах – на нижней Волге и в ряде районов юга Сибири – степные флоры обогащены представителями флор сев. пустынь. На нижней Волге это обусловлено контактами с растительными сообществами туранских пустынь, а на крайнем юге Тувы (близ оз. Убсу-Нур) – контактами с пустынями Монголии (роды канкриния, пугионум), Средней Азии и Джунгарии (роды нанофитон, франкения). Горно-пустынные виды (реомюрия джунгарская, парнолистник дынеплодный, марь кустарниковая и др.) широко представлены высоко в горах Алтая на границе с Монголией, в т. н. Чуйской степи.

Севернее степей в Европейской части России и Западной Сибири развиваются флоры восточноевропейской (с дубравами), приуральско-зауральской (боровой) и западносибирской (с берёзовыми колками) лесостепи. Они богаты по числу видов, но эндемиков среди них мало. Очевидна и бореальная природа этих флор. Но совершенно иные закономерности выявляются в горах Урала, Алтая и особенно к востоку от него. Островные лесостепные территории в межгорных котловинах и в предгорьях сливаются здесь с горной лесостепью, где на склонах разной экспозиции рядом развиваются и степные, и горно-таёжные лесные элементы флор. В Восточной Сибири (особенно в Якутии), кроме того, северные лесостепные и таёжно-лугово-степные сообщества занимают и обширные пространства, причём в условиях резкой континентальности климата и многолетней мерзлоты они обогащаются видами азиатского и североамериканского родства, нередко очень оригинальными. Так, в бедной флоре Якутии (ок. 1750 видов) есть два строго эндемичных рода редовския и городковия (семейство крестоцветные), а во флоре разных районов юга Сибири немало субэндемичных родов, нигде более в России не представленных. Таковы в Алтае, Саянах, горах Тувы саянелла, микростигма, пахиневрум, на Алтае – альфредия, тафроспермум, стеноцелиум, произрастающие в Средней Азии. Бруннера и стеллеропсис, встречающиеся в Тянь-Шане, биберштейния, растущая в Гималаях и Центральном Китае, связывают горы Южной Сибири с Передней Азией и Кавказом. Эндемик Сибири бородиния связывает флоры гор от Байкала до хребта Джугджур. В Восточной Сибири немало родов, объединяющих флору разных регионов Восточной Сибири с Восточной Азией, напр. мегадения (семейство крестоцветные) и манагеттея (заразиховые). Колымско-Корякскую провинцию характеризуют эндемик магадания и субэндемик эрмания, а также роды додекацион, диклитра (разбитое сердце) и др., присутствующие во флоре Америки. Известны азиатские и азиатско-американские роды (хамеродос, флокс, зигаденус, бошнякия, схизанте и др.), общие для Урала и Сибири. Распределение всех этих родов в весьма обеднённых флорах разных районов Сибири и лежит в основе различий провинций, выделяемых в этом регионе.

На территории Евразии многообразие флоры определяется в немалой степени и составом лесных элементов. Неморальные (листопадные широколиственные) и субнеморальные (хвойные с широколиственными породами) леса зонально развиты лишь в Европейской России. При этом дубравы доходят до юго-вост. оконечности Урала, а липовые рощи после значительного перерыва появляются в Кузнецком Алатау, на Салаирском кряже и на сев.-вост. отрогах Алтая. Леса эти слагаются преимущественно палеарктическими и европейско-сибирскими видами. Центральноевропейские виды (бук европейский, тисс ягодный, дуб скальный, плющ обыкновенный, из трав – виды изопирума, астранции и др.) растут лишь в лесах Калининградской обл. Граб обыкновенный, ареал которого связан с юго-зап. районами Европейской части, доходит к востоку до Брянской обл., но вновь, как и некоторые другие, появляется на Кавказе. В то же время ряд растений, обычных для запада Европейской России, на Кавказе отсутствует (печёночница обыкновенная, лунник оживающий, лапчатка белая и др.). В западносибирских липняках, кроме видов, общих с Восточной Европой, встречаются и виды, общие только с Кавказом (напр., папоротник ореоптерис горный). Неморальные растения в Сибири связаны с особым типом хвойных лесов – черневой тайгой. На Алтае в них есть и некоторые восточноазиатские виды – овсяница дальневосточная, осока Ханкока и доходящие до Урала азиатские виды – подмаренник парадоксальный, ветреница отогнутая. Общий для Предуралья и Алтая и тоже связанный с черневой тайгой подлесник уральский (семейство зонтичные) также родствен восточноазиатским видам, как, впрочем, и ряд собственно европейских неморальных видов.

В бедной флоре тайги Евразии произрастают черника, брусника, плауны, папоротник диплазиум сибирский, кислица, ближайшие родственники которых растут и в тропиках Южной Азии. То, что эти представители, часть которых вечнозелёные, выживают в тайге, ботаники объясняют глубокими и длительно лежащими снегами. Более того, в болотных топях есть виды тропического родства: белокрыльник и лизихитон камчатский из семейства ароидных.

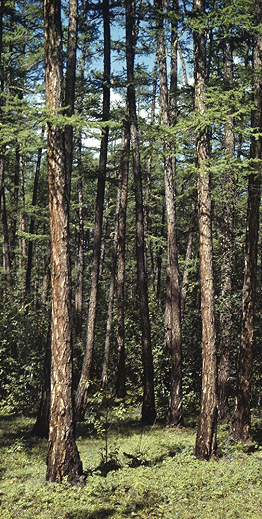

Осн. часть территории России занята тайгой – флористически бедными и мало оригинальными лесами. В Восточной Европе и Западной Сибири до Среднесибирского плоскогорья, где развита темнохвойная тайга (из видов ели, пихты сибирской и сосны сибирской кедровой), состав флоры определяется преимущественно широко распространёнными европейско-сибирскими видами. В Восточной Сибири, где господствуют леса из лиственницы, флора обычно ещё беднее, но в её составе больше собственно сибирских и азиатских видов, а в сев. половине региона и субарктических видов (напр., из родов дриада, арктоус). Некоторое обогащение в таёжных флорах связано с широким развитием боров – лесов из сосны обыкновенной и, реже, лиственницы сибирской (на территории Северной Европы, Западной и Средней Сибири) или только светлых редкостойных лесов из лиственниц даурской и Каяндера (в Восточной Сибири). В Европе, особенно в Предуралье, а также на юге Сибири именно в борах растут хризантема Завадского, клевер пятилисточковый, истоды сибирский и тонколистный, вика многостебельная и др. На юге Сибири распространены и кустарниковые боры с участием душекии кустарниковой (ольшаника), рододендрона даурского (маральника), видов сон-травы, вики однолисточковой и др. Самые северо-западные боры в России отличает присутствие вереска обыкновенного. В то же время в темнохвойной тайге имеется небольшой набор специфических, часто весьма обособленных видов: кислица обыкновенная, седмичник европейский, линнея северная, вечнозелёные кустарнички и травы из семейств вересковых, грушанковых, некоторые папоротники, плауны и довольно разнообразные орхидеи (напр., калипсо клубневая). Видовой состав таёжных флор становится более разнообразным также за счёт мелколиственных лесов из видов берёзы и характерных высокотравных представителей (из дудника, плевроспермума, борца, бодяка, а в Сибири также и соссюреи, мытника и др.) послелесных лугов. Наиболее специфична, хотя и очень бедна, флора торфяных болот и топей. Она представлена такими обособленными видами, как шейхцерия болотная, белокрыльник болотный (калла), сабельник болотный, росянки, морошка, вечнозелёные виды вересковых из родов багульник, андромеда, хамедафне, клюква и др. Эндемичных родов на огромных просторах тайги России нет; субэндемичным может считаться пустореберник (семейство зонтичные) с одним (преим. луговым) видом.

Флора тундр, лесотундры и северных редколесий бедна (ок. 1400 видов). Однако по сравнению с собственно таёжными флорами её можно считать более оригинальной. Все собственно арктические роды этой флоры (напр., дюпонция, фиппсия, арктофила из семейства злаков) не строго эндемичны для российской Арктики. Б. ч. их ареалов может частично захватывать и горы Кольского п-ова, Полярного Урала, Восточной Сибири. Кроме того, во флоре присутствует довольно большое число субэндемичных родов, таких, как эрмания (семейство крестоцветные), вильгельмсия (гвоздичные), клайтонелла (портулаковые), новосиверсия (розоцветные), гарриманиелла (вересковые), арктантемум и хультениелла (сложноцветные). Имеется ряд родов с тихоокеанско-североамериканскими связями (напр., сиверсия, лескверелла). Существует группа эндемичных видов и подвидов (не менее 100) из родов мак, лапчатка, остролодочник, камнеломка, лютик, одуванчик и др. В Арктике весьма разнообразны флоры лишайников и моховидных. Этим особенно отличается флора Берингийского сектора Арктики. Так, на Чукотке известно до 900 видов и подвидов сосудистых растений, 177 видов печёночников и 448 видов листостебельных мхов. Это обусловлено не только огромными размерами территории, но и сложностью рельефа, влиянием тёплых вод океана, а также сочетанием здесь типичных тундр океанического типа и особых континентальных типов растительности (криофитных лугостепей в их самых сев. вариантах). Самым ярким проявлением влияния на состав флор климатических факторов и особенностей макрорельефа является резкое различие флор (и осн. черт растительного покрова вообще) между Восточной Сибирью и остальной частью Евразии в пределах России.

Значительную сложность в систему флористического районирования России вносят Уральские горы, вытянутые по меридиану на границе Европы и Сибири. В целом флора их достаточно богата (до 2000 видов сосудистых растений) и оригинальна (с Предуральем – более 100 эндемичных видов и подвидов). С одной стороны, Уральские горы влияют на прилегающие равнины (в разл. мере – в разных широтах), с другой – на проникновение разных видов растений (в ряде участков гор) на соседние территории. В связи с последним элементы настоящих европейских флор преобладают и в Зауралье (особенно в низовьях рек Тура, Тобол и Ишим). В то же время значительная общность флоры собственно гор Урала сохраняется от южной границы Приполярного Урала до высоких гор Южного Урала, а в различных районах Урала по-разному, но обильно представлены и элементы флоры, связующие его с горами Южной Сибири, особенно с Алтаем. Поэтому определить место всего Урала в системе флористического районирования очень непросто, ведь северные флоры здесь резко отличаются от южных.

Процессы формирования флор. Современная флора России – результат длительного исторического процесса формирования флоры (флорогенезиса). В природных регионах он шёл по-разному. На Дальнем Востоке и на Кавказе – с преобладанием изменений состава ранее развитых здесь флор на основе видообразования (автохтонно), в остальных регионах – за счёт расселения видов из др. областей (миграций) в позднечетвертичном периоде и голоцене. В составе флоры России немного видов растений, о которых можно определённо говорить как о древних, преимущественно позднепалеогеновых – олигоценовых видах, возникших 30– 25 млн. лет назад. Они сохранились на Дальнем Востоке, на Кавказе, немногие – в горах Южной Сибири, где и обитали постоянно, несмотря на значительные изменения флор и на этих территориях. Для юга Дальнего Востока это, например, хвойные – микробиота, тис остроконечный, некоторые папоротники – плагиогирия Матсумуры, кониограмма средняя и др., мхи – бриоксифиум Саватье, гиофила завёрнутая, водные травы – эвриала устрашающая, лотос, ряд древесных растений – берёзы Максимовича и Шмидта, маакия, калопанакс семилопастный и др., из лесных трав – женьшень, кардиокринум Глена, лук одноцветковый, погония и элеорхис японские и др. Для Кавказа это важные древесные типы – лапина крылоплодная, лавр благородный, лавровишня, лептопус колхидский, из лесных трав – иглица колхидская, габлиция, из высокогорных трав – симфиолома и др. Значительно больше в составе флор России неогеновых видов, возникших 20–3 млн. лет назад. Среди них – дальневосточные виды деревьев – бархаты амурский и сахалинский, кедр корейский, ель Глена, и кавказские – бук восточный, дуб Гартвиса, пихта Нордманна и др., а также некоторые виды более сев. территорий – пихта сибирская, берёзы даурская и шерстистая, клён татарский и др. Многие позднетретичные (неогеновые) виды или современные (позднечетвертично-голоценовые) потомки третичных видов имеются среди травянистых растений Дальнего Востока, Кавказа, Европейской части России и Сибири. Некоторые из них представлены парами близких видов, ныне живущих только в Европе или на Кавказе и на Дальнем Востоке (напр., виды печёночницы, ландыша). Очень древние представители есть и на сев. территориях России. Это виды родов сиверсия и дриада, многие кустарниковые ивы и кустарниковые берёзки, произрастающие в тундре, кислица, седмичник европейский, линнея северная, калипсо луковичная и др. травянистые растения, обитающие в таёжных, реже в неморальных лесах, а также растения торфяных болот – шейхцерия и мирт болотный, росянки, некоторые виды мхов, особенно сфагновых.

Некоторые флоры на территории России испытали наиболее глубокие изменения в эпохи среднего и позднего плиоцена (3–1,5 млн. лет назад), когда из состава большинства флор исчезли самые теплолюбивые субтропические и теплоумеренные виды деревьев и трав. Резкое обеднение флор произошло и в плейстоцене. Так, в континентальных областях Сибири темнохвойная тайга практически исчезла, и большие территории были заняты травяными и ксерофильно-кустарниковыми сообществами, куда легко внедрялись и арктические виды. В высоких горных системах Кавказа и юга Сибири значительные изменения состава флор были обусловлены и обширными горными оледенениями и общей сменой климата, связанной с оледенениями на равнинах севера Евразии и на шельфах Полярного океана. В Европейской части России и на севере Западной Сибири преобразование состава флор происходило в результате наступания моря на сушу (морские трансгрессии) на равнинах, что сопровождалось уничтожением любой наземной растительности. Восстановление видового богатства флор на б. ч. России после всех этих ландшафтных перестроек шло преимущественно за счёт небольших, но довольно многочисленных убежищ, где сохранились виды прошлых этапов развития флор. Именно этим определяются значительная монотонность их видового состава в огромных регионах Северной Евразии и одновременно наличие во флоре России большого числа молодых, слабо отграниченных друг от друга или гибридогенных видов. Уже в более тёплые (межледниковые) эпохи позднего плейстоцена началась и экспансия на территорию России человека, владевшего огнём и совершенными каменными орудиями (эпоха палеолита). Огнём он сводил леса, изменял степи и лесостепи. С его стоянками широко распространялись мн. сорные виды, которые он использовал (конопля, крапива, виды мари, лебеды и др.). Резкое изменение состава флоры произошло при переходе человека к развитому скотоводству и земледелию в течение голоцена. Подавляющая часть лугов на территории Европы и Западной Сибири, в бассейне Амура, лесостепные ландшафты центральной Якутии – преимущественно результат деятельности человека. С ней связано распространение с юга многих ныне обычных, но отсутствовавших ранее на этих территориях растений. В Европе это нивяник, виды клевера и многие др. луговые злаки. Перевальная система земледелия привнесла множество сорняков полевых культур и стала причиной появления новых, строго связанных с культурой, видов растений (василёк, живокость, виды пикульника и др.). Значительное обогащение флоры в зонах лесостепи и широколиственных лесов, связанное с деятельностью человека, началось не позднее 12–10 тыс.лет назад и в течение голоцена захватило б. ч. территорий России, освоенных для оседлого проживания. Дальнейшее развитие цивилизации также привнесло немало нового в преобразование флор. Этим изменениям способствовали сознательная и стихийная интродукция растений и одичание культурных видов, создание человеком новых ландшафтов, особенно городов и путей сообщения, появление гибридов между аборигенами и заносными видами растений. Однако флора, в отличие от фауны, – значительно более устойчивое образование. Пока наблюдаются в осн. процессы обогащения флор в связи с деятельностью человека, недаром флоры крупных городов богаче флор их окружающих территорий. Достоверно неизвестно ни одного вида растений, который бы исчез с территории России из состава её аборигенной флоры за последние 100 лет. И несмотря на то, что в Красных книгах России и субъектов РФ немало видов растений включено в систему охраны, и угроза их исчезновения из состава флор отдельных территорий является реальностью, исчезновение их из состава флоры России в целом пока маловероятно.

Растительный покров

Растительный покров России довольно разнообразен, что прежде всего обусловлено значительной протяжённостью её территории – с севера на юг и с запада на восток. В первом случае формируется широтная зональность растительного покрова, связанная с закономерным увеличением количества тепла при продвижении к югу, во втором – особенности растительного покрова определяются уменьшением количества выпадающих осадков по направлению с запада на восток, вплоть до Якутии. Особенности состава и структуры растительного покрова отдельных географических регионов определяются также рельефом, почвой, геологической историей, воздействием человека. Для формирования совр. растительного покрова, который можно охарактеризовать как систему широтных природных зон, особое значение имели неоднократные оледенения на значительной части равнин и гор страны в течение антропогена. Смена периодов похолоданий и потеплений влияла как на состав растительного покрова, так и на границы распространения растительности: сев. граница леса в периоды потеплений сдвигалась к северу, а при похолодании – к югу. В совр. растительном покрове сохранились как реликты отдельные виды растений прежних эпох.

На территории нашей страны представлены следующие растительные зоны: арктических полярных пустынь, тундр (с подзонами северных, типичных, южных тундр), бореальных, или таёжных, лесов (с подзонами лесотундры, северной, средней, южной тайги и смешанных лесов, или подтайги), широколиственных лесов, степей (с подзонами лесостепей, или луговых степей, настоящих, или типичных, степей и опустыненных степей), пустынь. Огромные площади, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, занимают горы, усложняя общую картину растительного покрова разной высотной поясностью растительности в горах. В многочисленных реках и озёрах, а также на морских побережьях – особая растительность.

Растительный покров арктических полярных пустынь распространён на свободных от ледников, но с повсеместной многолетней мерзлотой дренированных мелкоземистых (суглинистых, песчаных) или галечных участках. Представлен растительными сообществами с преобладанием споровых растений (78%) над цветковыми (22%). Господствуют лишайники (коллема, пертузария, тоннингия, цетрария, неуропогон и др.). Важную роль играют также моховидные – печёночники (цефалозиелла, лейоколеа, лофозия и др.) и мхи (дитрихум, кукушкин лён альпийский, бриум, миурелла, полия и др.). Среди цветковых растений распространены особо холодостойкие высокоарктические подушковидные виды (ясколка арктическая, крупки альпийская и продолговатая, мак полярный, камнеломки дерновинная, поникшая и др.) или дерновинные злаки (луговик северный, фиппсия холодная и др.). В сообществах жизнь сосредоточена в тонком (2– 5 см) приповерхностном слое лишайников и мхов, в котором почти полностью скрыты надземные органы крохотных цветковых растений. Продуктивность растительного покрова арктических пустынь ничтожна.

Растительный покров тундр объединяет разл. сообщества, состоящие из холодостойких и особо холодостойких видов кустарников, кустарничков, многолетних трав, листостебельных мхов, печёночников и лишайников (в разл. сочетаниях). Они формируют полигональные, пятнистые или бугристые горизонтальные мозаики с немногими (не более 3) ярусами. Наряду с покровом тундрового типа, господствующим на выровненных водоразделах (плакорах), в западинах, долинах рек может встречаться ряд второстепенных сообществ: болота, луговины, редколесья и др. Выделяют три подзоны тундр, достаточно чётко различающиеся набором характерных признаков.

Подзона северных тундр охватывает побережья морей Северного Ледовитого океана. Юж. граница её совпадает со среднемесячной изотермой июля 4–6 °C. Преобладают участки, в которых на долю растительного покрова приходится 40–60% площади. В структуре его сообществ выделяются два яруса: первый – с господством низкорослых, погруженных в моховой покров или стелющихся кустарничков – кассиопеи, куропаточьей травы, разл. видов ив (арктической, монетной, полярной, сетчатой) и трав – пушицы, осок (узколистной, мечелистной, арктосибирской); второй – напочвенный, из мхов или лишайников (на мелких и щебнистых почвах). Среди мхов преобладают гипновые (образующие дерновинки), среди лишайников – кустистые. Высота растений до 10 см. Из второстепенных сообществ для этой подзоны характерны травяно-моховые болота на плоских низинах и молодых речных террасах близ морских побережий. В составе болотных трав обычны: пушица, осоки, из злаков – дюпонция, зубровка; виды разнотравья (селезёночник, мытник, камнеломка) чрезвычайно редки. На о. Новая Земля формируются плоскобугристые арктические болота (диаметр бугров до 20 м, выс. до 0,5 м) с господством на них разных видов мхов или лишайников (кладонии мягкой) с мхами.

Подзона типичных тундр (моховых, лишайниковых и мохово-лишайниковых) занимает центр. часть тундровой зоны, простираясь от Кольского п-ова до п-ова Чукотка; наибольшая её ширина (300–350 км с севера на юг) на п-ове Таймыр. Характерная особенность моховых тундр, занимающих пониженные места и формирующихся на торфянистых суглинистых почвах, – сплошной покров из зелёных мхов, в котором господствуют виды родов аулакомниум, гилокомниум, политрихум, ритидиум и немногие др., а также некоторые виды сфагнума. Общее разнообразие мхов в таких тундрах может превышать 100 и даже 170 видов (не считая печёночников). Лишайниковые типичные тундры встречаются на лёгких песчаных, а также щебнистых и каменистых грунтах, на малоснежных открытых участках в пределах всей подзоны. На западе подзоны преобладают кладониевые, а на востоке – алекториевые и цетрариевые лишайниковые тундры. На лёгких щебнистых или каменистых грунтах, часто вместе с лишайниковыми, распространены кустарничковые тундры с участием вороники, черники, арктоуса, ряда видов ив и др. Кустарничковые тундры нередко переходят в т. н. пятнистые тундры, где участки кустарничков с покровом из трав, мхов или лишайников чередуются с пятнами голого грунта. В западинах встречаются осоково-моховые и сфагновые болота, а в долинах рек – тундровые луговины с мятликами, лисохвостом, арктической щучкой, осоками и разнообразным арктоальпийским разнотравьем (в местах скопления снега).

Подзона кустарниковых, или южных, тундр. Растительный покров этой подзоны характеризуется обособленным ярусом кустарников из низкорослых берёзок (карликовой, тощей, Миддендорфа), ольховника кустарникового, кустарниковых ив (сизой, копьевидной, войлочной и др.) или багульника, а также травяно-кустарничковым ярусом, образованным как арктическими, арктоальпийскими и гипоарктическими видами (брусника, вороника и др.), так и многими бореальными, в первую очередь таёжными, видами (в их числе – щучки дернистая и извилистая, овсяница овечья, гравилат приручьевой, морошка, купальницы европейская и азиатская). Для этой подзоны типично максимальное разнообразие сообществ. Кроме тундр здесь присутствуют нивальные луговины, луга в поймах рек, тундровые степи на сухих южных склонах, разнообразные болота, редколесья из таёжных деревьев (ели сибирской, лиственниц сибирской, Гмелина и Каяндера, берёзки извилистой, чозении, тополя душистого), проникающих в подобласть с юга вдоль речных долин. На северо-востоке – от Колымы до Чукотки – распространены кочкарные осоково-пушицевые тундры с осокой траурной, багульником и ивами. Они сочетаются с разнообразными бугристыми сфагновыми и осоково-моховыми болотами.

На юге тундровая зона граничит с Евразийской бореальной, или таёжной, лесной зоной, занимающей вместе с горной тайгой Сибири более половины территории страны.

На п-ове Камчатка сев. граница леса спускается до 60° с. ш., где лес бореального типа распространён только в центр. части. Северо-Курильские и Командорские о-ва безлесны. Растительный покров на этих территориях своеобразен. Это влаголюбивые травяные сообщества – луга «ушха», образованные крупными или гигантскими (выс. от 1,5–2 м до 4–5 м) травами (дудником медвежьим, какалией камчатской, бодяком камчатским, шеломайником, борщевиком сладким, вейником Лангсдорфа, крестовником коноплёволистным, чемерицей), произрастающими среди редкостойных березняков из каменной берёзы, зарослей ольховника и кедрового стланика.

Растительный покров бореальных, или таёжных, лесов (тайги) занимает самую большую площадь на территории России. На севере Кольского п-ова бореальные хвойные леса достигают 68– 69° с. ш., а их юж. граница на востоке Сибири проходит ок. 48° с. ш. Если в сев. тайге обычны растения, общие с тундрами, то в южной – встречаются виды, характерные для широколиственных лесов. При движении с запада на восток с нарастанием континентальности климата происходит смена вечнозелёных темнохвойных лесов (с елью европейской или сибирской) на светлохвойные летнезелёные лиственничные (с лиственницей сибирской на севере Западной Сибири, лиственницей Гмелина восточнее Енисея и лиственницей Каяндера на востоке Якутии и в Магаданской обл.). На Дальнем Востоке (по Охотскому побережью, в Хабаровском крае, Амурской обл.) вновь господствуют темнохвойные леса c елью аянской, что объясняется воздействием влажного муссонного климата. В зависимости от состава доминирующих лесных пород в тайге выделяют три долготных сектора: Европейско-Западносибирский темнохвойный (с преобладанием елей европейской, сибирской и пихты сибирской), Восточно-Сибирский светлохвойный (лиственничный) и Южно-Охотский темнохвойный. Кроме перечисленных видов в состав таёжных лесов входят сосны обыкновенная и сибирская кедровая, кедровый стланик. Как частая примесь в них присутствуют мелколиственные породы: берёзы повислая и пушистая, осина, ивы, рябина, в долинах рек – тополя, ивы, чозения. В юж. тайге встречаются отдельные экземпляры широколиственных пород: дуб, липа, клён и др.

Переходная подзона между кустарниковыми тундрами и сев. лесами шириной с севера на юг от 30 до 200 км называется лесотундрой, или предтундровым редколесьем. Она представлена редкостойными, низкорослыми, часто кривоствольными берёзово-еловыми и лиственничными лесами с кустарниковыми тундрами и сфагновыми болотами.

Северная тайга. Леса, слагающие её, обычно трёх- или четырёхъярусные. Низкорослый 4–6(10) м древесный ярус состоит из ели сибирской или лиственниц, ярус кустарников – из берёз карликовой и извилистой в зап. части страны, тощей и Миддендорфа – в Средней и Восточной Сибири, кедрового стланика – на северо-востоке России, травяно-кустарничковый ярус всюду – из черники, брусники, голубики, багульника, с участием толокнянки, шикши, морошки и княженики, арктоуса, линнеи, разл. злаков, осок и др. В напочвенном покрове повсеместно – зелёные мхи, на песчаных и щебнистых почвах – лишайники (алектория, цетрария, кладония, нефрома и др.), на заболоченных участках – кукушкин лён и сфагнумы. Значительные территории на водоразделах заняты сфагновыми болотами, часто облесёнными пушистой берёзой и сосной. На северо-востоке Европейской территории к ели примешивается лиственница сибирская, а в бассейне р. Печора – пихта и сосна сибирская кедровая, среди кустарников встречаются ольховник, вейник Лангсдорфа, какалия копьевидная, скерда сибирская и др. Северотаёжные сосняки часто лишены кустарникового и травяно-кустарничкового ярусов; напочвенный покров состоит из кустистых лишайников. Лишайниковые боры характеризуются разрежённостью и низкорослостью (8– 11 м), зеленомошные и кустарничковые (брусничные, черничные, голубичные) тяготеют к речным долинам. Лиственничные северотаёжные леса распространены к востоку от низовьев р. Печора до бассейна р. Колыма. В Западной Сибири эти леса произрастают на песках и лёгких супесчаных почвах, южнее, при отсутствии вечной мерзлоты, в древостое появляется сосна, постепенно вытесняющая лиственницу. Полог таких лесов невысок и разрежён, в подлеске обычны кустарники (багульник, голубика, ерник), травяно-кустарничковый ярус сходен по составу с таковым др. типов таёжных лесов, напочвенный покров из зелёных мхов или кустистых лишайников. Восточносибирские северотаёжные леса занимают обширное приподнятое плоскогорье к востоку от долины р. Нижняя Тунгуска. Они образованы в осн. лиственницей Гмелина, западнее долины р. Лена встречается ель. Древостой сильно разрежён. Самый восточный островной массив лиственничников находится в широкой долине р. Майн (бассейн р. Анадырь).

В подзоне сев. тайги широкое распространение имеют берёзовые и осиновые леса. Они возникают на послепожарных гарях, после вырубки коренных лесов, в первую очередь темнохвойных, а также в процессе циклических естественных смен лесов. В речных долинах сев.-вост. части таёжной зоны распространены чозениевые и тополевые леса.

Средняя тайга занимает в Европейской части страны обширную полосу, расширяясь к востоку с севера на юг от 320–350 км до 480–500 км в Предуралье. На суглинистых подзолистых почвах водоразделов господствуют темнохвойные (на западе из ели европейской, к востоку – из ели сибирской) или производные берёзово-осиновые леса, перемежаясь с сосновыми борами на песках и супесях. Структура среднетаёжных ельников относительно проста: более или менее сомкнутый ярус древостоя, в котором господствует ель (лишь на востоке с примесью пихты), подлесок выражен слабо. Травяно-кустарничковый и моховой ярусы различны. Среди ельников-зеленомошников можно выделить ельники-черничники и ельники-брусничники, на заболоченных местах – ельники-долгомошники (с кукушкиным льном), образующие леса, переходные к сфагновым ельникам. В травяно-кустарничковом ярусе – типичные растения таёжных лесов: папоротник Линнея, линнея северная, ожика волосистая, майник двулистный, кислица, грушанки круглолистная и средняя, костяника, седмичник европейский и др., в покрове зелёных мхов господствуют гилокомиум блестящий, плеврозиум Шребера, дикранумы и др. В моховом покрове ельников-долгомошников преобладает кукушкин лён. Сфагновые ельники занимают меньшие площади. В юж. частях подзоны в древостое под пологом ели могут встречаться широколиственные породы: липа, ильм, на западе – клён, а в составе трав – виды, типичные для широколиственных лесов: борец, сныть, ландыш, купальница и др.

В Западной и Средней Сибири господствуют елово-кедровые и кедрово-еловые, часто с пихтой во втором ярусе, леса. Плоские водоразделы всюду заболочены, и там преобладают верховые сфагновые болота, образуя самую большую в мире болотную систему. Кроме представителей сфагнума для них характерны такие болотные растения, как багульник болотный, подбел, кассандра, голубика, княженика, морошка, пушица, клюква. На гривах между болотными массивами располагаются сосновые боры. К востоку от долины р. Енисей елово-кедровые и кедрово-еловые леса занимают возвышенные места среди лиственничников, а восточнее 100° в. д. на междуречьях исчезают. Для темнохвойных лесов чаще всего характерен покров из зелёных мхов, в травяно-кустарничковом ярусе обычны брусника, черника, линнея, седмичник и др. При плохом дренаже и заболачивании почв формируются долгомошные и сфагновые леса из тех же пород. На местах рубок возникают березняки. Сосняки в средней тайге также разнообразны. На сухих песчаных почвах, на дюнах вдоль рек и на солнечных склонах обычны боры со сплошным покровом кустистых лишайников, часто с брусничным или вересковым ярусом, развитию которых способствуют низовые пожары.

Лиственничные среднетаёжные леса образованы в Европейской части страны и в Западной Сибири лиственницей сибирской (часто с сосной), постепенно исчезающей на северо-востоке Средней Сибири, и лиственницей Гмелина (север Среднесибирского плоскогорья и Якутия). Они представлены кустарничковыми (с черникой и голубикой) и травяно-кустарничковыми сообществами с вейником тростниковидным, перловником поникшим, ирисом русским и др. Восточные лиственничники широко распространены от бассейнов Нижней и Подкаменной Тунгуски до Центральной Якутии, где занимают значительные площади и господствуют на приподнятых междуречьях. Поскольку на всей этой территории распространена многолетняя мерзлота, сомкнутость древостоя не превышает 0,5–0,7 (в долях единицы), структура лесов трёх-четырёхъярусная.

Южная тайга характеризуется лучшими, чем в средней тайге, температурными условиями, что сказывается на составе и структуре лесов. От Чудского оз. до долины р. Ветлуга протягивается полоса ельников из ели европейской, постепенно сменяющейся формами, переходными к ели сибирской. От р. Ветлуга до Урала распространены смешанные темнохвойные леса из ели сибирской и пихты, причём последняя увеличивает своё участие в древостое еловых лесов до более чем 50%. Нередко встречаются сосны. В зап. части юж. тайги в еловых лесах участие широколиственных пород, а также типичных для широколиственных лесов кустарников незначительно и не повсеместно. Травяно-кустарничковый ярус, в котором представлены бореальные кустарнички черника, реже брусника и линнея, более богат неморальными видами трав. Среди последних – сныть, копытень европейский, ландыш, зеленчук жёлтый, подмаренник душистый, печёночница, медуница, ближе к Уралу – борец северный, княжик сибирский, скерда сибирская и др. Однако основу травяного покрова южнотаёжных ельников и пихтово-еловых лесов составляют бореальные виды: кислица, майник и др. В отличие от средней и северной тайги, южная характеризуется наибольшей сомкнутостью и продуктивностью. В Европейской части юж. тайга давно обжита, леса многократно рубились, что привело к замене высокопродуктивных хвойных лесов производными осиново-берёзовыми, осиновыми и сероольховыми; заболоченность её невелика. Восстановление ели и пихты здесь затруднено развитием травяного покрова, нередко приводящего к формированию устойчиво существующих суходольных лугов. Значительные лесные площади на Восточно-Европейской равнине превращены в пахотные угодья.

На Западно-Сибирской низменности южнотаёжные темнохвойные елово-кедрово-пихтовые леса, часто с липой, сохранились на небольших площадях приречных пространств, а также на юге Среднесибирского плоскогорья, на невысоких междуречных плато. Основные же площади заняты производными берёзовыми и берёзово-осиновыми, а в Средней Сибири – сосновыми и лиственничными лесами. Сосновые леса занимают долины крупных рек и древние долины стока, располагаясь на песчаных и супесчаных почвах. Среди них господствуют брусничные, вересковые и с даурским рододендроном боры. В сообществах лишайниковых боров нередки степные травы (чабрец, сон-трава, остролодочник волосистый, тонконог сизый и др.).

Своеобразную промежуточную полосу между зоной хвойных лесов и расположенными южнее широколиственными лесами образует подзона подтайги, или смешанных лесов, с участием как хвойных, так и широколиственных пород. Хвойно-широколиственные леса представлены двумя разобщёнными частями: на Русской равнине до Южного Урала и на Дальнем Востоке. Европейские хвойно-широколиственные леса флористически относительно бедны, дальневосточные – богаты. Из хвойных пород в дальневосточных смешанных лесах только ель аянская и пихта белокорая являются зональными элементами, остальные – ель корейская, кедр корейский, пихта цельнолистная – своим происхождением связаны с более юж. регионами Восточной Азии. Из широколиственных обычны дуб монгольский, липа амурская, клёны и др. Юж. граница европейских смешанных лесов совпадает с юж. границей хвойных пород на равнине. В Западной Сибири к югу от юж. тайги располагается полоса подтайги, состоящая из сосняков, коренных берёзовых и осиновых лесов, которая замещает там на солонцеватых и заболоченных почвах широколиственные леса.

Растительный покров зоны широколиственных лесов представлен двумя участками – европейским и дальневосточным.

Европейский участок зоны широколиственных лесов сужающимся клином протягивается от юго-зап. границы с Украиной до Южного Урала. Особенности восточноевропейских широколиственных лесов выражаются в господстве в их составе дуба, липы и чёрной ольхи и отсутствии в древостое ряда видов, доминирующих в лесах Средней Европы, – бука европейского, граба, дуба скального и пушистого, явора. В северной и средней частях Русской равнины преобладают дуб и липа при участии клёна остролистного, ясеня, ильмов. Часто древостой состоит из двух подъярусов. Первый составляют высокоствольные деревья (дуб или дуб и липа, клён, ясень), второй – деревья не выше 10 м (дикие яблони, груша, боярышники, черешня). Далее идёт подлесок: верхний его подъярус всегда образует крупный кустарник – лещина, нижний – виды, редко достигающие 1,5–2 м в высоту (бересклеты бородавчатый и европейский, жимолость, крушина, бузина, свидина и др.). В травяном покрове выделяются весенние эфемероиды – черемша, гусиные луки, пролески сибирская и двуцветковая, ветреницы дубравная и лютиковая, чистяки, сочевичник весенний и летнее дубравное широкотравье – сныть, копытень, живучка, зеленчук, подмаренник, яснотка и многие др. Характерные элементы травяного яруса – злаки (бор раскидистый, коротконожка лесная, овсяницы гигантская и лесная, мятлик дубравный и осоки – волосистая, лесная и пальчатая). Моховой покров развит только в тенистых лесах, встречается отдельными пятнами. Вместе с тем, в зависимости от рельефа, характера почв, условий увлажнения и др. особенностей местообитаний, состав широколиственных лесов изменяется. В связи с этим выделяют орешниковые, снытевые, зеленчуковые, осоковые, папоротниковые и др. дубравы. На песчаных почвах в долинах рек располагаются лишайниковые и травяные боры, часто с видами степной флоры.

Дальневосточный участок зоны широколиственных лесов охватывает территории бассейна среднего Амура и Приморского края, находящиеся под воздействием муссонного умеренного климата с большим количеством осадков в летнее время. Коренные широколиственные леса представлены насаждениями дуба монгольского и липы амурской на Зейско-Буреинской низменности и на увалах, примыкающих с запада к юж. части Буреинского хр. и к Сихотэ-Алиню. В др. частях Дальнего Востока в широколиственных лесах насчитываются многие десятки разнообразных видов деревьев и кустарников. Среди них, напр., 3 вида дуба, 6 – липы, 9 – клёна, 8 – берёзы, 10 – жимолости. Среди кустарников много представителей семейства аралиевых (аралия, элеутерококк, заманиха и др.), а также разных лиан – мощных актинидий, девичьего винограда, виноградовника, амурского винограда, диоскореи, лимонника и др. Дальневосточные широколиственные леса обладают сложной вертикальной структурой: 1– 3 подъяруса деревьев, 2–3 подъяруса кустарников, 1–2 яруса травостоя. На юге Приморского края среди приморских лугов нередки кленово-липовые и дубовые (из дуба зубчатого) рощи с участием в древостое бархата амурского, а в низинах – ольшаники из ольхи японской, обычно с покровом из папоротника. Встречаются также липы, клёны, граб сердцевидный, берёзы даурская, маньчжурская и ребристая и др. В поймах рек распространены леса с господством ильма долинного, ясеня маньчжурского, ореха маньчжурского, тополей Максимовича и ароматного, чозении.

На юге и юго-востоке Европейской части России, в Южном Предуралье и Зауралье и на юге Западно-Сибирской низменности протянулась степная зона, в травяных сообществах которой господствуют многолетние ксерофильные (сухолюбивые) растения, в первую очередь плотнодерновинные злаки (ковыли, типчак, житняки, овсец, огнёвки и др.). В полосе контакта степей с широколиственными лесами сформировались мозаичные лесостепные сообщества. Это низкорослые дубравы, берёзовые, осиновые или берёзово-осиновые рощи («колки», «кусты»), местами окружённые опушками степных кустарников из тёрна, бобовника и др., которые на водоразделах перемежаются с большими участками луговых степей из дерновинных (ковыли перистый, тирса и опушённолистный) и корневищных (кострецы береговой, безостый) злаков, осок и богатого разнотравья (прострела, горицвета весеннего, ветреницы лесной, незабудки, шалфея, нивяника, румянки и многих др.) на плодородных чернозёмных почвах. Массовое цветение многочисленных видов разнотравья делает эти степи красочными.

Красочные степи образуют северную лесостепную подзону, или подзону луговых степей. В Средней России все луговые степи распаханы, отдельные участки сохранились только в Центральночернозёмном заповеднике. В Западной Сибири они беднее, чем среднерусские.

Южнее луговых степей располагается широкая подзона настоящих (типичных) степей, где леса сохраняются только в балках, долинах рек и на песчаных гривах. В типичных степях преобладают дерновинные злаки, а роль других групп растений меняется при движении к югу: красочное разнотравье постепенно беднеет, разнообразие весенних эфемеров и эфемероидов (быстро исчезающих однолетников и многолетников) возрастает. Видовой состав ковылей в травяном покрове также меняется: крупнодерновинные перистые ковыли переходят на сев. склоны, на плакорах их сменяют средне- и мелкодерновинные (ковыли украинский, Залесского, красивейший, Лессинга, волосатик). Обычны типчак, тонконог гребенчатый, мятлик узколистный и кострец береговой. Среди разнотравья характерны перекати-поле (катран татарский, качим метельчатый, синеголовник равнинный, зопник колючий и др.), луковичные и клубневые геофиты (тюльпаны, луки, птицемлечники, пролески, валериана клубневая и др.), крупные многолетники с длительным периодом вегетации (шалфей поникающий, русский василёк, зопник шишковатый). В юж. бескрасочных степях наряду с ковылями Лессинга, волосатиком и типчаком растут полукустарничковые полыни Лерхе и австрийская, ромашник, представители семейства маревых (камфоросма, прутняк и др.); в составе весенних эфемероидов появляется мятлик луковичный. В отличие от луговых степей, растения которых имеют непрерывный период вегетации с апреля по сентябрь, у растений настоящих степей этот период, продолжающийся с марта до начала ноября, прерывается летней фазой полупокоя, когда происходит «выгорание» степи.

Видовой состав настоящих степей меняется и с запада на восток: вместо перистых ковылей европейских и зауральских степей в островных степях Сибири и Забайкалья появляются волосовидные центральноазиатские ковыли Коржинского, Крылова, большой, байкальский и др. В травяном покрове обычна змеёвка, типчак ленский, вострец; эфемеры и эфемероиды в степях Сибири почти не встречаются. В зависимости от структуры и характера почв в растительном покрове выделяют: кустарниковые степи (с участием разл. видов караганы, спиреи, миндаля), песчаные, каменистые, галофитные и др. Своеобразие степной области придают «меловые» ксерофиты (иссоп меловой, левкой, меловые норичник, желтушник, тимьян, полыни и др.), произрастающие на меловых обнажениях в бассейнах рек Северский Донец и Дон. В опустыненных степях северо-зап. части Прикаспийской низменности отмечается чередование (на плакоре) степного и пустынного типа растительности.

Растительный покров пустынь представлен небольшим самым юж. участком Прикаспийской низменности. В растительности здесь начинают доминировать сухолюбивые полукустарники и кустарники. На глинистых плакорах господствуют белополынные (с полынью Лерхе) и чернополынные сообщества с прутняком и ромашником, нередко с кустарничковой эфедрой. Весной в них многочисленны эфемероиды (тюльпаны, птицемлечники, луковичный мятлик) и эфемеры (мортуки пшеничный и восточный, бурачок пустынный, клоповник пронзённолистный и др.). На барханных песках обычны сообщества с тамариксом, джузгуном, донником, колосняком и однолетниками – кумарчиком, сухоцветником и др. На равнинных участках с пониженным стоком в Западном Прикаcпии, на т. н. Чёрных Землях, распространены галоксерофитно-полукустарничковые пустыни с чёрной полынью, а в плоских понижениях на пухлых солончаках – сарсазан, солерос и др.

Растительный покров гор значительно обогащает растительность страны в целом. В горах Арктики выражены два пояса растительности: нижний – тундровый и верхний – холодных гольцовых пустынь (аналог арктических полярных пустынь).

На Урале поясность изменяется с севера на юг. В горах Приполярного и Северного Урала – в нижнем и среднем поясах расположены хвойные леса (лиственница сибирская, южнее 63–64° с. ш. – ель, пихта и сосна сибирская кедровая), выше – криволесья, стланики и горные тундры. На Среднем Урале в среднегорье распространены пихтово-еловые, реже елово-пихтовые леса; вост. склоны заняты часто массивами сосняков, а вершины – парковыми ельниками и злаково-разнотравными горными лугами. На Южном Урале зап. склоны покрыты широколиственными лесами из липы и дуба, а восточные – каменистыми степями и лиственнично-сосновыми лесами. Выше их сменяет елово-пихтовая тайга, а затем, на высоте 1100–1200 м, – криволесья и стланики ели, пихты, берёзы и дуба, перемежающиеся лугами. Плоские вершины заняты травяно-моховыми и пятнистыми тундрами с ивкой арктической, куропаточьей травой, брусникой, мхами и лишайниками. На плато Путорана лесной пояс из ели и лиственницы сибирской к востоку и на верхнем пределе сменяется лесами из лиственницы Гмелина, выше его располагаются редины и заросли ольховника, а в гольцовом поясе – кустарниково-моховые, кустарничковые, моховые и лишайниковые тундры.

В горах Северо-Восточной Сибири лиственничная тайга поднимается по склонам до верхней границы леса, где её сменяет кедровый стланик и ольховник (образующие подгольцовый пояс), а выше, на гольцах, – горные тундры: сначала кустарниковые (ерниковые, рододендровые), а затем – кустарничковые, лишайниковые; на самых высоких вершинах – холодные гольцовые пустыни из лишайников и немногих высших растений.

В горах Южной Сибири – от Алтая до Забайкалья – склоны гор покрыты темнохвойными (с пихтой, сосной сибирской кедровой, елью сибирской) и светлохвойными (с лиственницей сибирской, сосной обыкновенной) лесами, выше, в подгольцовом поясе, – зарослями кустарниковых берёз, ив, ольховника и караганы гривистой, можжевеловых стлаников, от Прибайкалья до Дальнего Востока – и кедрового стланика; над ними – гольцово-тундровый пояс (куропаточья трава, кассиопеи, филлодоце и др.). На Северном и Центральном Алтае ниже тундр в высокогорьях развиваются красочные субальпийские злаково-разнотравные (с ежой, белоцветковой геранью, овсецом, горцом змеиным, маральим корнем, соссюреями, чемерицей Лобеля и др.) и альпийские луга (с ветреницей, водосбором железистым, горечавками, маками, остролодочниками, зиббальдией, купальницей и др.). Разнообразные высокогорные тундры местами граничат с вечными снегами. На Юго-Восточном Алтае долины и юж. склоны среднегорья занимают кустарниковые (с караганами и спиреями) степи и солончаки, выше сменяющиеся луговыми или каменистыми степями монгольского типа (с участием разл. трав, в числе которых ряд монгольских видов – донтостемон многолетний, панцерия войлочная и др.); моховые лиственничники встречаются только на сев. склонах. В Северо-Восточном Алтае и Кузнецком Алатау в черневой тайге присутствуют липа и неморальные травы – копытень, подлесник, чистец лесной и др.

В Саянах котловины заняты островными степями, поднимающимися в нижний пояс, а по юж. склонам – и до высокогорий; выше – лиственнично-берёзовая лесостепь и черневая или сосново-лиственничная тайга, над ней – пихтовые, кедрово-пихтовые или кедровые леса. Высокогорья заняты субальпийскими и альпийскими лугами с фрагментами тундр или тундрами.

В горах Курильских о-вов и Сахалина поясность усложняется к югу: на Северокурильских о-вах присутствуют только пояса кедрового стланика, ольховника и горных тундр, на Южных Курилах – пояс широколиственных лесов с зубчатым, монгольским и слегка курчавеньким дубами, клёнами, диморфантом и только на о. Кунашир – с магнолией, пробковым деревом в нижнем поясе, выше – хвойные леса из сахалинской пихты и елей аянской и др. с участием тисса и яруса бамбука, над ними – кедровый стланик, ольховник и горные тундры.

Поясность сев. склона Главного Кавказского хр. разнообразна. Степи Предкавказья – Кубани и Ставрополья – в осн. превращены в плодородные поля; в низкогорьях Северо-Западного Кавказа их сменяет дубовая лесостепь, переходящая в богатые широколиственные леса с грабом, дубами, буком восточным, липой, клёном, грушей кавказской и др. В подлеске – бересклет, боярышник, рододендрон жёлтый, лещина, свидина, среди лиан – плющ, жимолость-каприфоль, ломонос. Среднегорный пояс образуют буковые леса с участием липы, граба, клёна, ильмов, ясеня, а над ними – темнохвойные еловые (с елью восточной) и пихтовые (с пихтой Нордманна) леса, на высоте 1800– 2200 м над уровнем моря – с высокогорным клёном, на юж. склонах – с сосной Коха. В высокогорьях распространены берёзовые и буковые криволесья, заросли рододендрона кавказского, богатые красочные субальпийские и альпийские луга. В горах Центрального Кавказа в нижнем поясе расположены широколиственные леса, выше – место темнохвойных пород занимает сосна Коха и берёза повислая (до 2200–2300 м над уровнем моря), характер растительного покрова высокогорий меняется мало. В горном Дагестане поясность существенно иная: низкогорные и среднегорные (на юж. склонах) дерновинно-злаковые степи с участием бородача кровоостанавливающего переходят в заросли шибляка с участием держидерева, скумпии, крушины Палласа, таволги. В среднегорном поясе представлены дерновинные степи, широколиственные и сосновые леса, можжевеловые (арчовые) редколесья, на каменистых склонах – нагорно-ксерофитные подушечники и колючеподушечники с шалфеем седоватым, эспарцетом рогатым. Верхние пояса гор (выше 2500 м над уровнем моря) заняты субальпийскими и альпийскими лугами. Оригинальна поясность гор Черноморского побережья Кавказа. От Анапы и почти до Туапсе нижний пояс гор покрыт сухолюбивыми можжевеловыми, сосновыми и дубово-грабинниковыми лесами с фисташкой и зарослями шибляка, а на крутых известняковых обрывах – трагакантниками (колючими астрагалами), к востоку (от Туапсе до Сочи) сменяющимися мезофильными дубово-грабовыми, дубово-буковыми и буковыми лесами, кое-где с каштаном, с вечнозелёным подлеском из лавровишни, падуба. На высоких хребтах над широколиственными лесами располагаются леса из пихты Нордманна, берёзовые криволесья, субальпийские и альпийские луга.

Водная и прибрежная растительность. На территориях с постоянным увлажнением (на морских берегах и в поймах рек, в лесах, низинах, на склонах гор и т. п.) широко представлена луговая растительность, мало зависящая от географического положения. В ней господствуют прежде всего злаки: пырей ползучий, кострец безостый, овсяницы луговая и красная, ежа, тимофеевка, луговой, обыкновенный и болотный мятлики, вейники пренебрегаемый и наземный, лисохвосты, полевицы, щучка, а также богатое разнотравье. Луга, как и болота, встречаются почти по всей территории страны, исчезая только на Крайнем Севере. Набор водных и прибрежных растений в России довольно скудный. В их числе – образующие заросли уруть, роголистник, рдесты, валиснерия, элодея, наяда, кувшинки, кубышки, турча, водяной орех, кизляк, вахта, ряски, в низовьях рек Волга и Кубань – лотос, в Приморском крае – эвриале. По берегам и в воде – заросли камышей, тростника, манника, рогозов. В прибрежных частях морей донную растительность, похожую на «подводные луга», образуют прежде всего бурые и красные водоросли. В северных и дальневосточных морях это – ветвистые фукусы, лентовидные ламинарии и аларии, в Чёрном м.– цистозейра и филлофора.

Растительный покров и антропогенное воздействие. Естественный растительный покров издавна подвергается воздействию человека и в современном мире на значительных территориях сильно трансформирован. Леса изменены в результате вырубок и пожаров, многие лесные и степные пространства распаханы и превращены в с.-х. угодья, луга и пастбища изменены в результате пастьбы скота; в окрестностях городов и посёлков, вдоль железных и автомобильных дорог распространяются разнообразные сорные и заносные (адвентивные) виды растений. Вcё это сделало первоочередной задачу охраны и сохранения, а в ряде мест и восстановления естественного растительного покрова как необходимого и незаменимого компонента среды обитания человека и всех других живых организмов, а также как одного из ценнейших природных ресурсов.