ЖИВОТНЫЙ МИР

-

Рубрика: Технологии и техника

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

ЖИВОТНЫЙ МИР

В составе животного мира России проявляются все характерные черты фауны умеренного и холодного поясов Сев. полушария. Распределение животных, их видовое разнообразие, численность и экологические связи обусловлены прежде всего широтной зональностью, особенно хорошо выраженной на огромных пространствах страны. Вместе с тем многие параметры животного мира существенно различаются в физико-географических секторах, странах и областях (Восточно-Европейская равнина, Кавказ, Урал, Западная и Восточная Сибирь, Алтай, Прибайкалье, северо-восток Азии, моря бассейна Северного Ледовитого ок.). В структуре отечественной фауны отражаются также её очень сложная история, многообразные источники и пути формирования.

Видовое разнообразие. В фауне России насчитывается ок. 96 тыс. видов животных; их реальное число больше, т. к. ряд таксонов изучен ещё недостаточно. Наряду с приблизительными оценками разнообразия некоторых групп, напр. круглых червей, число видов млекопитающих и птиц подсчитано с точностью до единиц.

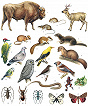

В российской фауне представлено ок. 10 тыс. видов одноклеточных животных (простейших, или протистов). Приблизительно половина из них относится к типу ресничных, или инфузорий, ок. 1 тыс. видов – к паразитическим споровикам, по 400–500 видов – к типам эвгленовых, радиолярий, лобозных амёб, фораминифер и др. Многоклеточные животные относятся к 28 типам. Из них: губки насчитывают примерно 350 видов, стрекающие кишечнополостные – 650, плоские черви – 3300, круглые черви – 4600, головохоботные – 90, скребни – 330, коловратки – 600, немертины – 100, кольчатые черви, или аннелиды, – более 1200, моллюски – 2900, тихоходки – 200, членистоногие – ок. 68700 видов (в т. ч.: ракообразные – 4000, морские пауки – 150, многоножки – 250, паукообразные – более 4500, ногохвостки, или коллемболы, – 800, насекомые – 59100 видов); мшанки – 620, щетинкочелюстные – 80, иглокожие – 400; хордовые – 4400, в т. ч. асцидии – 300, рыбы – 3000, земноводные – 30, пресмыкающиеся – 78, птицы – 600, млекопитающие – 280 видов. Небольшим числом видов (от 1 до 30) представлены пластинчатые, мезозои, гребневики, внутрипорошицевые мшанки, звездчатые черви, или сипункулиды, эхиуриды, пятиустки, форониды, плеченогие, погонофоры, полухордовые.

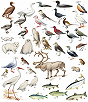

Фауна России включает ок. 7% всех видов животных Земли. При этом относительное богатство (доля от числа видов таксона в мире) разных типов и классов весьма неодинаково. Число видов крупнейшего класса насекомых составляет ок. 6% мировой энтомофауны, в то время как число типов круглых и плоских червей, включающих множество паразитов, – 20%, мшанок – 16%. Относительно хорошо представлены некоторые группы хордовых: асцидии – 15%, рыбы – ок. 12%. Для высших позвоночных (птицы и млекопитающие) этот показатель на уровне 6–7%, а для всего типа хордовых – ок. 8%. Гораздо ниже относительное разнообразие второго по числу видов в мировой фауне типа – моллюсков (ок. 2%) и его самого большого класса – брюхоногих (1,5%). Это обусловлено теплолюбивостью моллюсков, процветающих в тропиках. Такова же причина относительно невысокого разнообразия классов земноводных (0,7%) и пресмыкающихся (2,0%). На уровне отрядов этот показатель варьирует ещё сильнее. Некоторые отряды птиц, напр. попугаеобразные, полностью отсутствуют в фауне России, представленность других (голубеобразные, кукушкообразные, стрижеобразные, дятлообразные) всего 2–3%. Вместе с тем на территории России гнездятся 50 видов (32%) гусеобразных и все виды малого отряда гагарообразных.

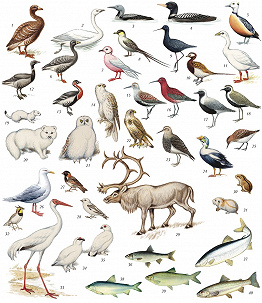

Общие черты широтно-зональных изменений животного мира. Главная особенность животного мира России – резкие широтные изменения от юж. границ до заполярных территорий и акваторий, что обусловлено в первую очередь температурными условиями. Так, число видов птиц в т. н. конкретных фаунах (на площади ок. 20 км2) на территории Западной Сибири от лесостепи до полярной пустыни снижается от 120 до 10. Максимально обеднена фауна центр. части бассейна Северного Ледовитого ок. (севернее 80° с. ш.), где обитает примерно 1 тыс. видов животных (во всей Арктике насчитывается ок. 15 тыс. видов, т. е. 1% мировой фауны).

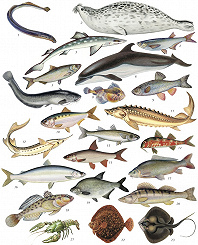

В составе фауны России отражается ряд общих тенденций глобальных широтно-поясных изменений структуры органического мира. В частности, по сравнению с тропическим и субтропическим поясами здесь снижается доля самого крупного типа – членистоногих (в тропиках на них приходится более 80% видов животных, в средней полосе России – 77%, в заполярной – 55%; для насекомых эти цифры соответственно 75, 70 и 30%). Вместе с тем увеличивается доля таких типов, как круглые и кольчатые черви (последние в мировой фауне составляют менее 1%, во всей фауне России – 2%, а в Заполярье – 8%). Эти соотношения отражают общую биогеографическую закономерность: чем более суров климат, тем ниже приспособительные возможности самых прогрессивных и богатых видами групп организмов; относительно примитивные в экстремальных условиях выходят на первые места по показателям разнообразия и удельному весу в биоте. Так, из отряда карпообразных, включающего ок. 1870 видов, в России обитают 104 вида, в осн. в южной и средней частях страны (голавль, густера, жерех, караси, краснопёрка, лещи, линь, пескари, плотва, подусты, уклейка, чехонь, язь и др.). Лишь единичные виды, напр. гольяны и елец, заходят в Арктику. Небольшой отряд лососеобразных (всего ок. 250 видов), характеризующийся некоторыми признаками примитивности, в пресных водах России представлен примерно 46 видами (лососи, гольцы, сиги, корюшки, хариусы и др.). Они доминируют в ихтиофауне сев. тайги и тундры, а в сев. части последней остаются единственными представителями пресноводных рыб. При этом лососеобразные, как и карпообразные, образуют широкий спектр жизненных форм (активные хищники, потребители бентоса, планктона и т. д.). Иными словами, лососеобразные «замещают» карпообразных в экосистемах высоких широт. Подобные явления можно наблюдать и в классе птиц. Самый прогрессивный его отряд воробьинообразных господствует среди птиц от тропиков до бореальной лесной полосы; его доля в авифауне России уменьшается от 60% в широколиственных лесах до 15% в Арктике, где первенствует отряд ржанкообразных (кулики, чайки, чистики), относящихся к числу более древних филогенетических линий класса.

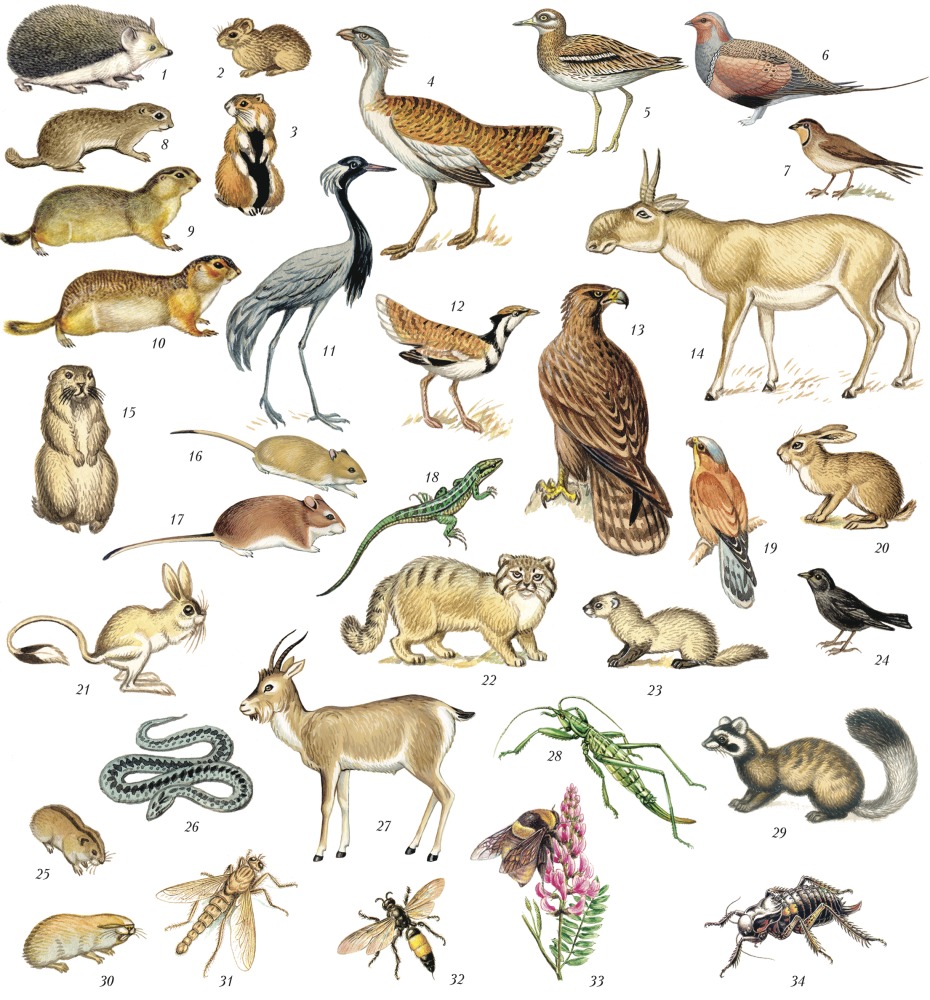

Закономерным широтно-зональным изменениям подвержены не только фауна, но и животное население, сообщества. На территории России, особенно на Русской равнине с её строго выраженной природной зональностью, характеристики животного населения коррелируют с такими климатическими параметрами, как средняя температура самого тёплого месяца, среднегодовая температура, коэффициент увлажнения, индекс сухости и др. Видовое богатство, зоомасса, разнообразие жизненных форм увеличиваются от Арктики до широколиственных лесов и лесостепи. Южнее, в степных и полупустынных ландшафтах, большинство этих показателей вновь снижается. Широтно-зональные изменения общей массы животных на Восточно-Европейской равнине описываются следующим рядом примерных цифр (сырая масса, кг/га): тундры – 80, хвойные леса – 300, широколиственные леса – до 1 тыс., луговые степи – 300, типичные степи – 150, полупустыни – 50. Во всех ландшафтах холодного и умеренного поясов основу зоомассы (иногда до 90%) составляют почвенные животные, особенно дождевые черви. Масса позвоночных относительно невелика: в луговых степях и дубравах примерно 1% общей зоомассы, в смешанных лесах и тайге 2–4%, в тундрах до 5%. Масса млекопитающих и птиц в европейских лесостепных дубравах достигает 12 кг/га, а в степи – 4 кг/га. Однако до хозяйственного освоения в степях Русской равнины, где водилось множество копытных, сурков, крупных птиц, их общая масса была не менее 20 кг/га.

В животном мире России высоко разнообразие биоценотических комплексов и трофических групп – растительноядных, хищников, сапрофагов, паразитов, комменсалов и др. К высоким широтам уменьшается разнообразие растительноядных и увеличивается доля в фауне плотоядных видов. Например, в тайге и тундре весьма разнообразен гнус – комплекс кровососущих двукрылых насекомых (комары кулициды, мошки, мокрецы, слепни, мухи кровососки). Он дополняется оводами, личинки которых развиваются в желудке, под кожей или в носоглоточной полости млекопитающих. Наибольшую опасность представляют кожные оводы северного оленя и крупного рогатого скота, носовой олений овод, большой желудочный овод лошадей. Многие виды млекопитающих, особенно грызуны, в меньшей степени птицы служат резервуарными хозяевами, а кровососущие членистоногие (комары, слепни, блохи, клещи и др.) – как хозяевами, так и переносчиками патогенных вирусов, риккетсий, бактерий, простейших, гельминтов. В зависимости от ландшафтно-зональных условий они формируют разнообразные паразитарные системы и природные очаги болезней человека и домашних животных (клещевого энцефалита в лесной полосе, чумы в аридных условиях, лептоспирозов и туляремии в пойменных ландшафтах и т. д.).

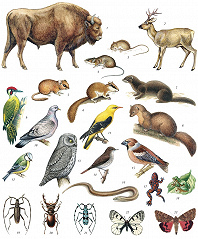

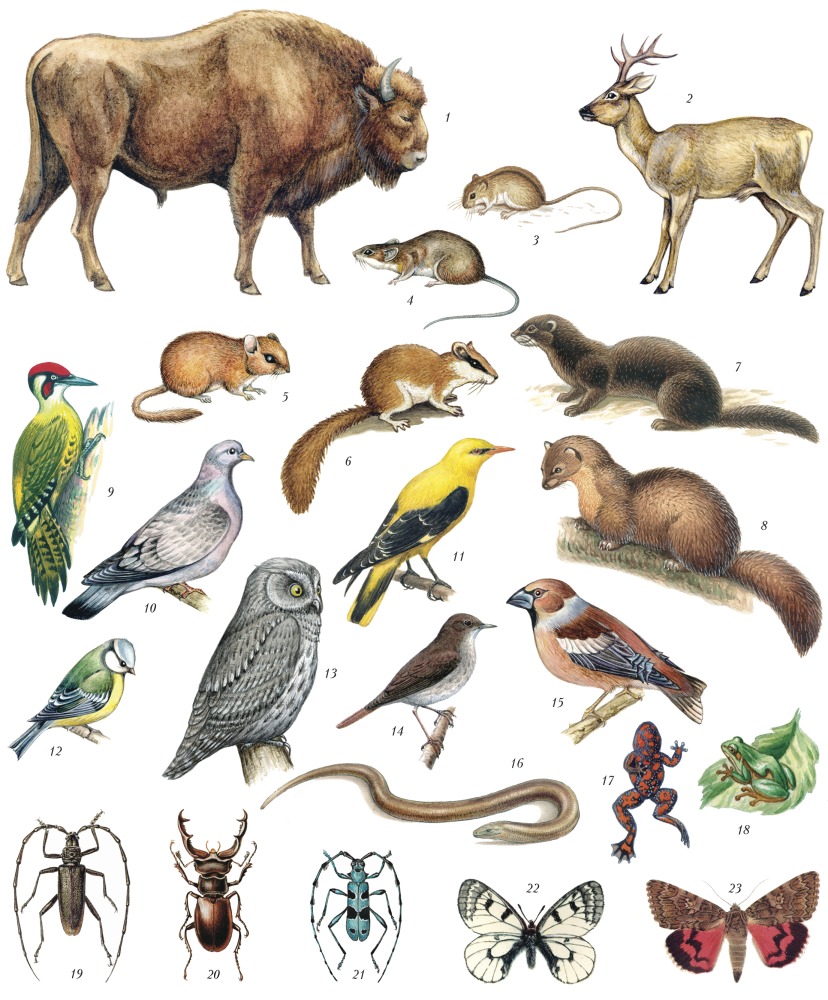

Фитофаги, как беспозвоночные, так и позвоночные, особенно разнообразны в степи, лесостепи и в широколиственных лесах. В северных природных зонах бывает очень высока численность популяций отдельных видов, которые часто оказывают огромное влияние на растительный покров. На Европейской территории России насчитывается ок. 1,5 тыс. видов насекомых и клещей, повреждающих древесные и кустарниковые породы. Вспышки массового размножения некоторых из них могут приводить к существенному повреждению или даже гибели лесных насаждений на больших площадях. Особенно опасными вредителями российских хвойных лесов являются сибирский шелкопряд, серая лиственничная листовёртка, большой и малый еловые усачи, короед-типограф; лиственные породы повреждаются непарным шелкопрядом, дубовые насаждения – зелёной дубовой листовёрткой и т. д. Разнообразие вредителей с.-х. культур, насчитывающих более 5 тыс. видов (половина из них чешуекрылые и жесткокрылые), также подвержено резким зональным изменениям. Многие виды расселяются к северу вслед за культивируемыми растениями, но наиболее велики их разнообразие и вредоносность в южных и особенно засушливых регионах страны.

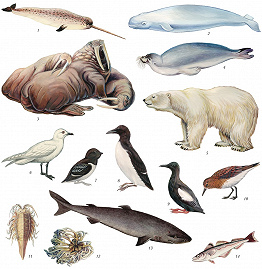

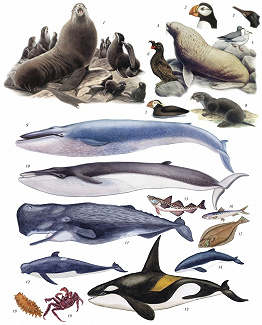

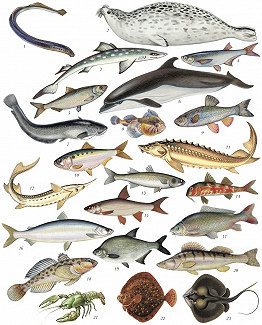

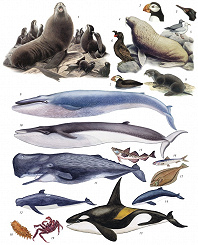

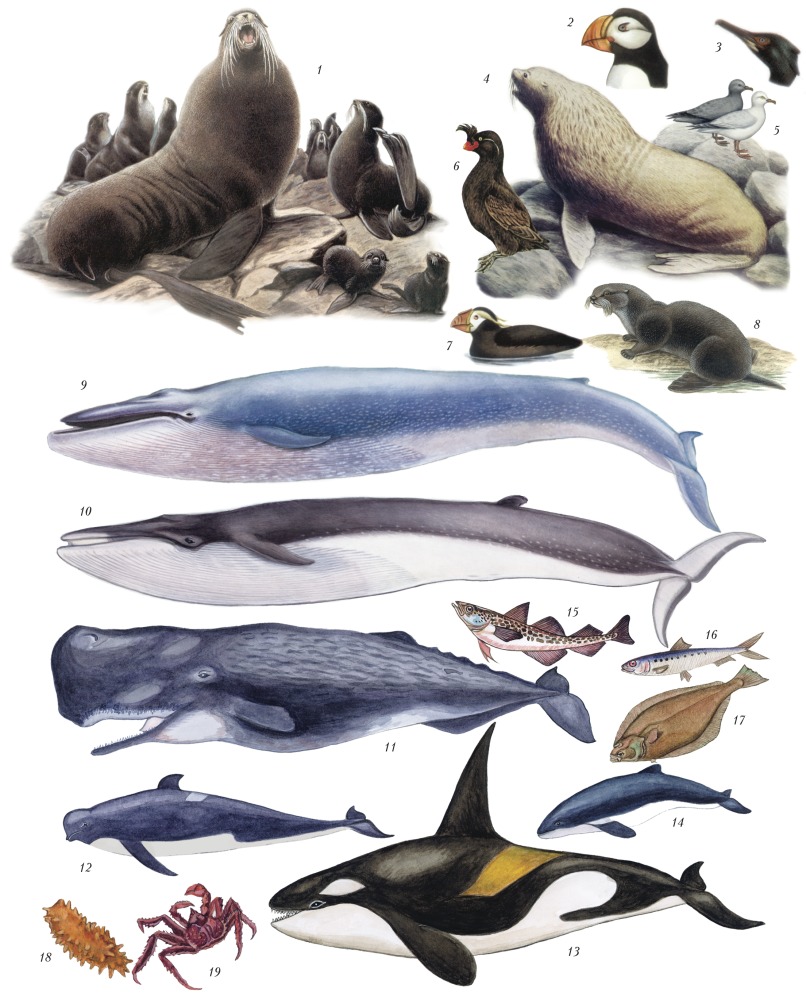

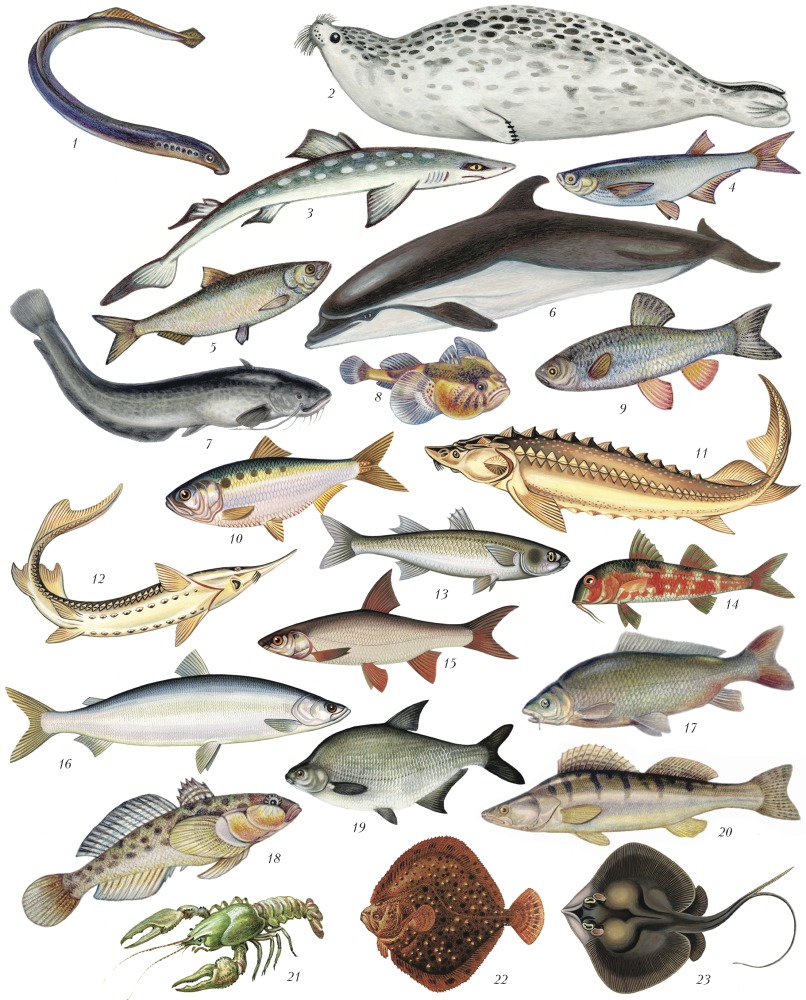

Особенности морской фауны. Берега России омывают 12 морей и одно озеро-море, и в общей структуре её фауны велика доля морских животных, в т. ч. губок, мшанок, иглокожих, многощетинковых червей, разнообразных моллюсков, ракообразных, костных рыб и т. д. На долю морских видов приходится не менее 20% (ок. 20 тыс.) всей фауны России. Наиболее богата фауна Японского м., включающая многих представителей животного мира субтропиков и тропиков. Здесь встречается ок. 700 видов рыб, тогда как в расположенном несколько севернее Охотском м. – ок. 400 видов, в Баренцевом м. – ок. 200, в Карском м. – 60, в Чукотском м. – 50 видов. В то же время на долю Арктического бассейна приходится более половины всех обитающих в России видов кольчатых червей и ракообразных, половина губок и мшанок, ок. 40% иглокожих, 25% морских моллюсков, примерно 15% видов рыб и т. д. Всего в фауне морей российского сектора бассейна Северного Ледовитого ок. – до 6 тыс. видов животных. При этом в Баренцевом м. – более 3,5 тыс. видов, что обусловлено влиянием тёплого течения Гольфстрим. К востоку видовое богатство сокращается (с некоторым повышением у берегов Чукотского п-ова): в Карском м. – более 2 тыс. видов, в м. Лаптевых – ок. 1,7 тыс., в Восточно-Сибирском м. – 1,2 тыс., в Чукотском м. – 1,5 тыс. видов. В Белом м., несмотря на более южное положение, обитает ряд типичных арктических видов. Оно сходно с Карским м. по суммарному богатству фауны, но существенно отличается по видовому составу. Из-за низкой солёности сильно обеднена фауна Балтийского м., однако и там встречаются виды арктического происхождения.

Фауна Чёрного и Азовского морей во многом сходна со средиземноморской, хотя в три раза беднее вследствие низкой солёности воды и менее благоприятных климатических условий. Прибрежные лагуны Чёрного и Азовского морей заселяют мн. животные, обитающие и в Каспийском м., в т. ч. потомки т. н. сарматской (верхнемиоценовой) фауны. В целом фауна этого озера-моря беднее черноморской, но включает ряд характерных и эндемичных видов, таких, как бычок Берга, каспийский тюлень.

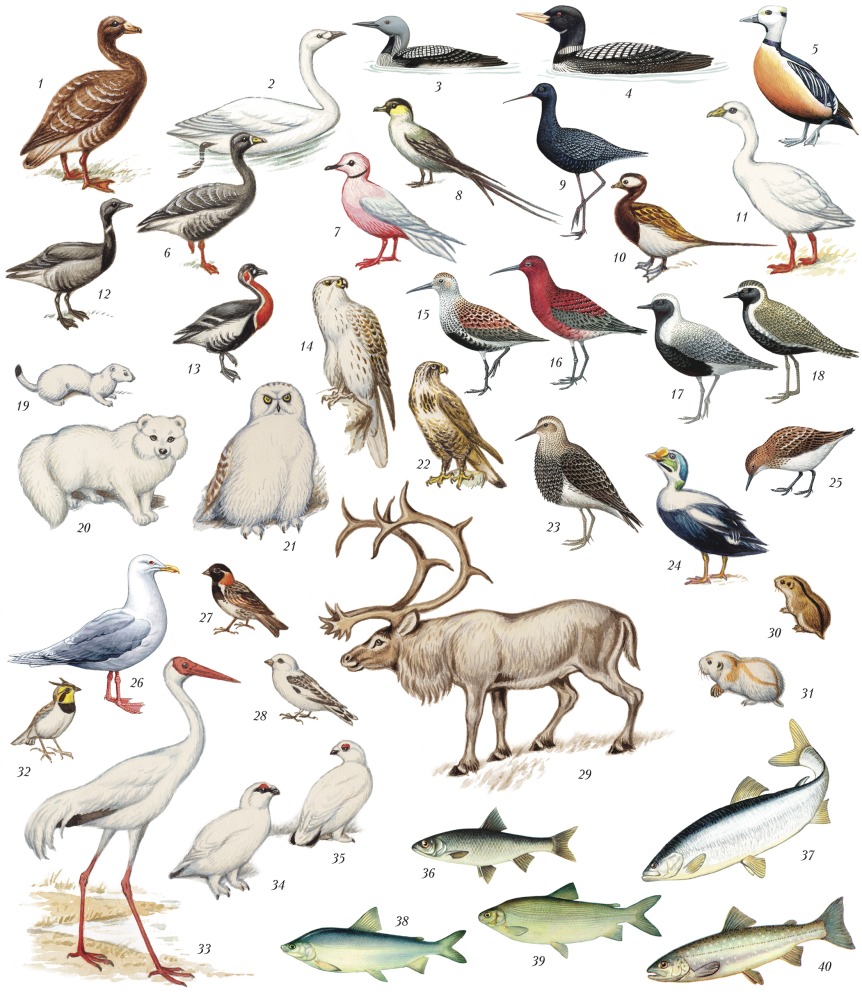

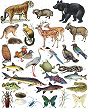

Ландшафтно-зональное распределение видов. Разнообразие климатических условий, обширные территории и морская акватория обусловливают широкий спектр вариантов ландшафтного распределения животных. Ряд видов относится к категории полизональных, т. е. обитающих в нескольких природных зонах. Таковы волк, обыкновенная лисица, горностай, заяц-беляк, шилохвость, филин, ворон, обыкновенная кукушка, белая трясогузка, налим. Имеются и настоящие космополиты, распространённые во всех или почти во всех природных поясах; из птиц это сокол сапсан, болотная сова, камышница, из водных млекопитающих – голубой кит и самый крупный дельфин – косатка.

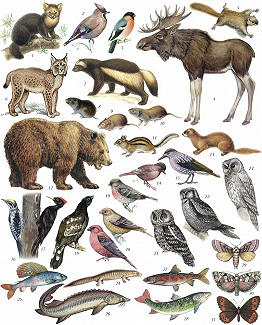

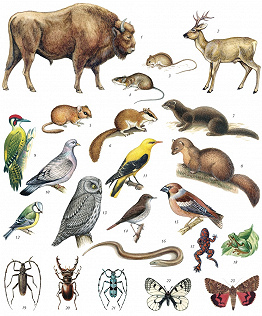

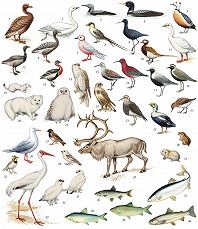

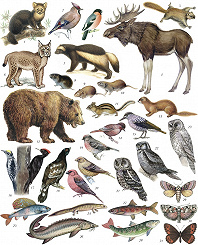

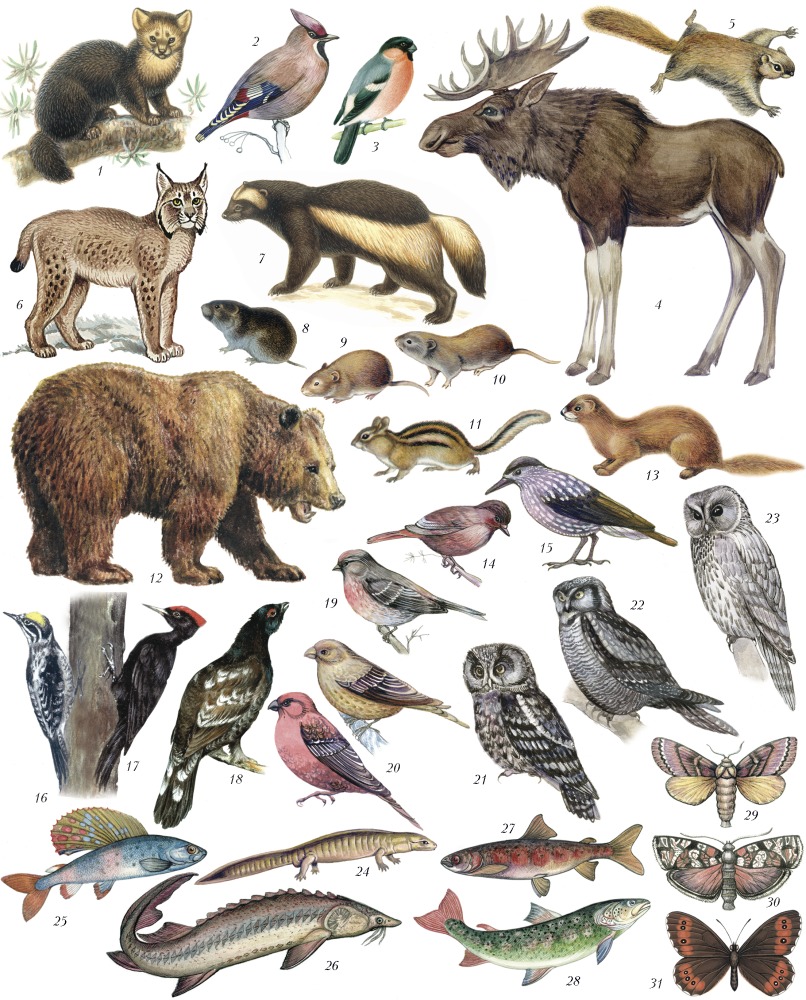

Наиболее характерны для животного мира нашей страны виды с типичным зональным распределением; их жизнь связана в основном с определённой природной зоной (или даже с её подзоной). К видам с самыми высокоширотными (гиперарктическими) ареалами относятся белый медведь, нарвал, который приспособлен к жизни среди дрейфующих льдов, белая чайка, гнездящаяся на островах зоны арктических пустынь, сайка, или арктическая тресочка. Типичные собственно арктические виды (эваркты) – песец, копытный лемминг, чёрная казарка, гага-гребенушка, кулик тулес – наиболее характерны для сев. подзон тундры. Ареалы гипоарктических видов (полёвки Миддендорфа, гуся пискульки и др.) в осн. соответствуют границам юж. тундры и лесотундры. Многие виды животных широко распространены как в Арктике, так и в сев. полосе умеренного пояса (арктобореальные виды). К их числу относятся кольчатая нерпа, северный олень, белая куропатка, ряд ценнейших промысловых рыб (муксун, чир, обыкновенный сиг). Ареалы типичных бореальных видов (росомаха, ястребиная сова, кукша, трёхпалый дятел, свиристель) соответствуют в осн. границам тайги. Типичные обитатели широколиственных лесов (неморальные виды) – садовая соня, безногая ящерица веретеница ломкая, жук-олень.

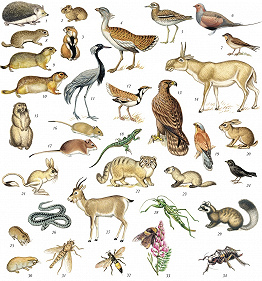

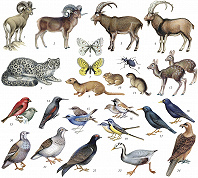

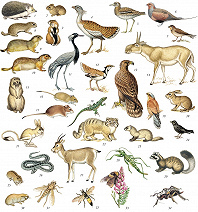

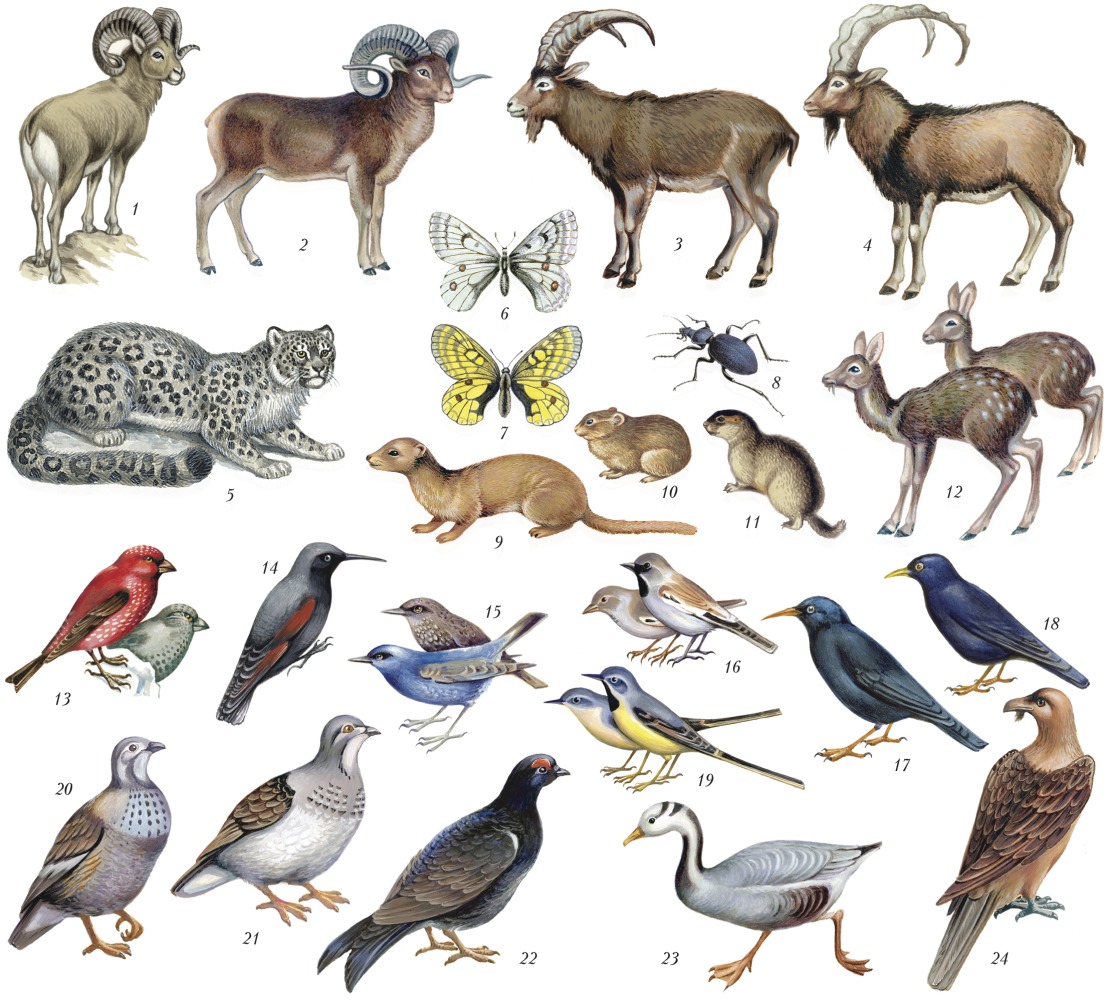

В связи с распашкой степей их зональным границам соответствуют современные ареалы немногих видов. К типичным степным видам относятся слепыш, степная пустельга, журавль-красавка, степная гадюка, многие насекомые (напр., ряд видов саранчовых, из кузнечиков – дыбка степная, реликт богатой фауны причерноморских степей толстун степной и др.). В пределах одного рода часто наблюдаются чёткие различия зонального распределения видов. Примером этого могут служить дрофиные птицы: ареал дрофы раньше охватывал лесостепь, степь, полупустыню, стрепет теснее связан со степью, джек, или вихляй, типичен для полупустыни и пустыни. Разные виды одного рода могут быть разграничены как в зональном, так и в региональном распределении, примером чего служат суслики. Крапчатый суслик характерен для лесостепи и степи (до Волги), большой распространён в Заволжье, малый – типичный обитатель сухих степей и полупустыни Прикаспийской низменности, горный кавказский суслик населяет степи, субальпийские и альпийские луга Кавказа, даурский – сухие степи Забайкалья, берингийский приспособился к суровым условиям северо-востока Азии.

Многие виды (в т. ч. лось, щур, белая сова, девятииглая колюшка) имеют циркумполярные и циркумбореальные ареалы – они обитают в зонах тайги или тундры на всём их протяжении в Евразии и Америке. Среди обитателей более южных, особенно аридных, ландшафтов таких видов гораздо меньше; в числе млекопитающих наших степей – это светлый хорёк (некоторые систематики выделяют его американские популяции в отдельный вид).

Широтно-зональное распределение видов на территории России может меняться, в т. ч. в зависимости от степени континентальности. Так, переносчик энцефалита таёжный клещ на Русской равнине распространён до сев. тайги и отсутствует в лесостепи, а в Сибири он заселяет юж. тайгу, полосу лесостепи и степи. Сев. граница ареала полевой мыши в Европейской части России достигает 65° с. ш., в Средней Сибири – 60° , а в Приамурье – 50° с. ш. Некоторые виды, приуроченные к зональным ландшафтам, выходят за пределы «своей» зоны по т. н. экстразональным участкам: таёжные виды – по островам леса и высоким кустарникам заходят в тундру, обитатели широколиственных лесов – по байрачным урочищам в пределы степной зоны, а степные – по лугам в лесную полосу и т. д. (напр., хомяк, типичный обитатель степи и лесостепи, по суходольным лугам и пустошам доходит до Ярославля, Перми).

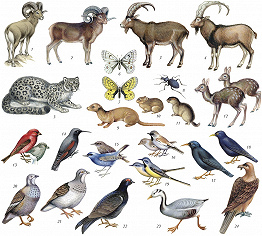

Виды, характерные для определённой природной зоны, встречаются также в горах в соответствующих высотных поясах, напр. тундровые виды – в альпийском или гольцовом поясе, таёжные – в лесном. Так, типичные обитатели широколиственных лесов Восточно-Европейской равнины населяют горно-лесной пояс Кавказа, где образуют особые формы (как желтогорлая мышь). С другой стороны, зональные ландшафты могут быть населены такими типичными представителями фауны гор, как хорёк солонгой, который в Забайкалье обитает в равнинной степи. Особая категория – арктоальпийские виды, распространённые в Арктике и в альпийском поясе высокогорий. К их числу относятся тундряная куропатка, рогатый жаворонок и др. Формирование ареалов с разрывами арктической и альпийской частей происходило под влиянием движения ледников, потепления климата и распространения лесов в сев. Евразии.

Региональное распространение. Ареалы многих видов российской фауны охватывают огромные территории, но не связаны с границами природных зон. Так, лососёвые рыбы таймень и ленок распространены от заполярных до юж. районов Сибири, а лещ и судак – столь же широко в пределах Европы. Ареал примитивного земноводного – сибирского углозуба охватывает всю Азиатскую часть России, дождевой червь эйзения Норденшельда заселяет территории Сибири от тундр до степей и вост. части европейской лесостепи. Формирование подобных ареалов обусловлено происхождением и приспособительными возможностями вида, влиянием современных ландшафтных особенностей, а также их исторической динамикой.

Особенности формирования фауны на территории России проявляются и на примере эндемичных видов, обитающих в строго определённом районе. Они вызывают особый интерес в связи с задачами охраны, восстановления и расселения видов и популяций. Широко известны «краснокнижные» эндемики – представитель европейской фауны выхухоль, обитатель дальневосточной тайги дикуша, краснозобая казарка, гнездящаяся на п-овах Таймыр, Гыданский и Ямал, белый журавль, или стерх, живущий в тундрах Якутии и в заболоченных низовьях р. Обь, знаменитая розовая чайка и др. Среди эндемиков есть виды с крайне малыми ареалами, как голец Световидова, живущий только в одном озере метеоритного происхождения в верховьях р. Анадырь, голец Шмидта, встречающийся в Кроноцком оз. и в бассейне одноимённой реки на Камчатке, и др. Эндемики характерны для фауны Дальнего Востока, напр. реликт тропической фауны уссурийский палочник. Узкоареальные виды чрезвычайно уязвимы, примерами чего могут служить гнездящийся в юж. тайге Западной Сибири исчезающий тонкоклювый кроншнеп и крупное водное млекопитающее – морская, или стеллерова, корова, жившая в прибрежных водах Командорских о-вов и уничтоженная человеком в сер. 18 в.

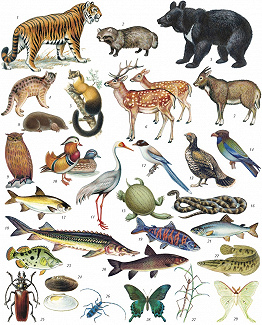

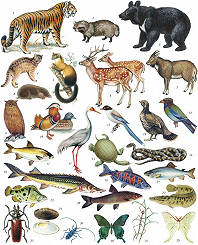

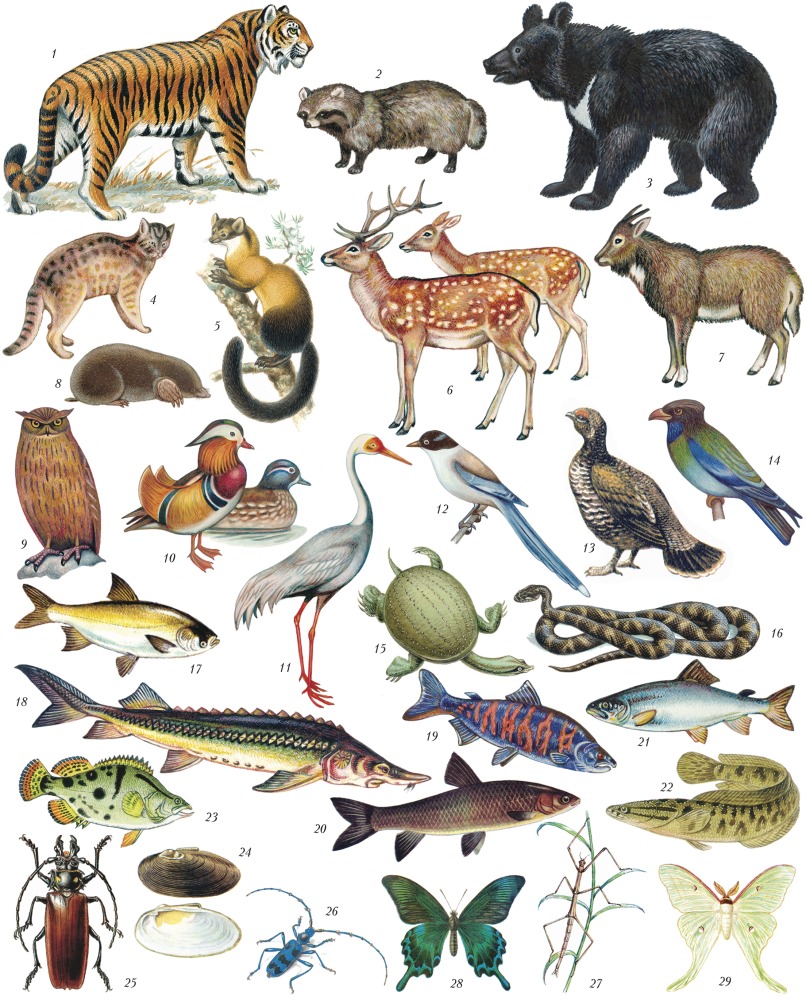

Многие виды животных заходят в Россию с сопредельных территорий частями своих ареалов. Некоторые из них представляют не характерные для природных зон нашей страны экологические группы; ряд таких видов распространён у юж. границ от Алтая до Приморья. Среди них наиболее известны: тигр, леопард, снежный барс, горал, дзерен, красный волк, гусь сухонос, горный гусь, утка мандаринка, красноногий ибис, восточный широкорот, из пресмыкающихся – эскулапов полоз, морская кожистая черепаха (самая крупная из ныне живущих черепах), а также крупнейший жук фауны России дальневосточный усач реликтовый, одни из самых красивых и крупных наших бабочек – махаон Маака и павлиноглазка артемида, пчела индийская и др. Ряд видов, относящихся к группам, характерным для тропиков, обитает на Кавказе (напр., реликтовый представитель отряда сетчатокрылых – палпалес). Популяции подобных видов являются объектами природоохранных мероприятий, занесены в Красные книги независимо от состояния их в других частях ареала. Вместе с тем и среди широко распространённых в России видов встречаются представители субтропической и тропической фаун (напр., удод, зимородок).

Существенное место в отечественной фауне занимают обитатели морских побережий с характерными «ленточными» ареалами, пересекающими несколько природных зон. Таковы тонкоклювая кайра и берингов баклан, гнездящиеся от о. Врангеля до Сахалина, чайка моевка – на побережьях арктических и тихоокеанских морей. Лежбища сивуча и северного морского котика расположены на побережье Тихого ок. от Анадырского зал. до Сахалина.

В пределах видовых ареалов систематики выделяют разграниченные географически подвиды. У обыкновенной белки на территории России выделено ок. 20 подвидов (среди них – белка телеутка с высоким и густым мехом); у соболя – 17 (самый ценный – баргузинский соболь), у зайца-беляка – 10, у бурого медведя – 7. Широко известны изюбрь и марал – подвиды благородного оленя; первый обитает в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй – в горах Южной Сибири. Подвиды служат модельными объектами при исследовании процессов видообразования. Особенно интересны чётко ограниченные естественными преградами, напр. занесённые в Красную книгу волховский сиг, новоземельский северный олень, путоранский снежный баран.

На территории России, занимающей большую часть севера Евразии, отчётливо проявляется одно из самых интересных и сложных биогеографических явлений – разрывы (дизъюнкции) ареалов, разделение их на западную, в основном европейскую, и восточную, азиатскую, части. Результатом этого может быть формирование разных подвидов или самостоятельных видов. Типичными примерами видовых дизъюнкций служат разорванные ареалы обыкновенного ежа, карповой рыбки горчака, кольчатого шелкопряда: их европейская часть простирается до Урала, а азиатская – от Забайкалья или Приамурья до Приморья.

В зап. и вост. секторах России наблюдается также взаимозамещение самостоятельных родственных видов. Ареалы близких видов голубей – обыкновенной горлицы с европейским ареалом и большой горлицы, распространённой в Азиатской части страны, в целом разграничены, но всё же соприкасаются в низовьях Оби. Обыкновенная щука населяет водоёмы от зап. границ до Чукотки, но отсутствует в бассейне Амура и в Приморье, где замещается амурской щукой. Ареалы некоторых близких видов разобщены огромными расстояниями. Так, обыкновенная и китайская зеленушки разделены пространствами Западной и Средней Сибири и Прибайкалья. Ещё один пример – крупнейшие осетровые рыбы: белуга распространена в бассейнах Каспийского, Чёрного и Азовского морей, а родственная ей калуга – в бассейне Амура. Более сложный случай разобщения видовых ареалов: чёрная ворона обитает от Тихоокеанского побережья до Енисея, а также в Западной Европе, а между этими территориями располагается ареал серой вороны. Сходные явления наблюдаются и среди обитателей морей. Так, океанические сельди распространены в российских водах как в приатлантическом, так и в тихоокеанском секторах, где представлены формами, которые одни авторы считают подвидами, другие – самостоятельными видами. Наблюдается также смена нескольких видов одного рода в разных частях страны (напр., русский, сибирский, амурский и сахалинский осетры). Анализ такого характера распространения видов очень важен для познания процессов видообразования и лежит в основе зоогеографического районирования.

Сокращение и восстановление ареалов. В 20 в. сократились ареалы многих видов фауны России. Это относится не только к промысловым животным или объектам коллекционирования. Большую роль играет разрушение или сильное изменение мест обитания (биотопов). Некоторые виды, обладавшие в прошлом обширными ареалами, ныне исчезли полностью либо сохранились на небольших территориях и акваториях. Так, зубр – самый крупный наземный зверь нашей фауны, потомок более крупного первобытного зубра, жившего на территории нашей страны, вероятно, ок. 10 тыс. лет назад, сейчас сохранился только в заповедниках и зоопарках. Ещё один почти исчезнувший вид – атлантический осётр, ареал которого когда-то охватывал бассейны всех европейских морей. Ареалы многих видов, напр. большого кроншнепа, сокращаются вследствие осушения болот. Плотины могут ограничивать распространение проходных рыб и рыбообразных, напр. каспийской миноги, севрюги, русского осетра.

В описаниях животного мира часто используют понятие «восстановленный ареал» (область как настоящего, так и прошлого распространения вида). Ареалы действительно могут восстанавливаться – естественным путём или в результате специальных мероприятий, как в случае восстановления ареала речного бобра. В прошлом он населял всю территорию России, кроме Арктики. В 1930-х гг. сохранились небольшие разрозненные поселения (всего менее 1000 зверей). Охрана уцелевшего поголовья и искусственное расселение привели к повышению численности бобра до 200 тыс. голов и расширению обитаемой территории. В нач. 21 в. одной из причин увеличения численности популяций и восстановления сокращённых ранее ареалов диких животных на территории России явился упадок сельского хозяйства, резкое уменьшение площадей посевов и пастбищ.

Интродукция, реинтродукция, акклиматизация животных. Издавна практиковалось искусственное пополнение животного мира России. Многие из этих опытов считаются более или менее удачными с точки зрения интересов промыслового хозяйства. Так, в состав фауны России прочно вошли виды, завезённые в 30-х гг. 20 в. из Нового Света, а затем широко расселившиеся, – ондатра, американская норка. Было предпринято несколько попыток акклиматизации американских рыб как возможных объектов прудового рыбоводства, в т. ч. в водоёмах-охладителях ГРЭС и АЭС (канальный сомик). С 70-х гг. 20 в. искусственно разводятся три вида американских карповых рыб – буффало, заселивших реки бассейнов Волги и Кубани. В водоёмы Европейской части России интродуцирован представитель амурской ихтиофауны – белый толстолобик. В результате искусственного расселения, начатого в 1929, ареал енотовидной собаки, ранее обитавшей в России только в Приморском крае, теперь охватывает лесные территории Европейской части. Оправданной считается акклиматизация в 1960-х гг. представителя фауны дальневосточных морей камчатского краба и горбуши в Баренцевом море. Завершается начатая в 1974 реинтродукция (на о. Врангеля и п-ове Таймыр) овцебыка, обитавшего в прошлом на севере Сибири.

Завоз иноземных видов осуществляется также для борьбы с вредителями или возбудителями заболеваний. Так, в 1920-х гг. для борьбы с личинками малярийных комаров широко расселялась американская рыбка гамбузия. Продолжаются опыты по акклиматизации в юж. районах России растительноядных насекомых (в т. ч. амброзиевого листоеда) для борьбы со злостным сорняком амброзией. С целью расширения кормовой базы осетровых рыб в Каспийское м. был вселён из Азовского м. многощетинковый червь нереис. Последствия опытов интродукции в ряде случаев могут оказаться не вполне удачными. Так, енотовидная собака местами вредит охотничьему хозяйству и является переносчиком бешенства. Поэтому такие мероприятия нуждаются в серьёзном экологическом обосновании.

Экологические нашествия, биологическое загрязнение, биоинвазии. На территории России всё чаще отмечаются случаи расширения ареалов видов с явно отрицательными последствиями для экосистем и человека. Причины их массовых размножений – отсутствие в новых районах биоценотических механизмов регуляции численности. Хорошо известны катастрофические результаты распространения колорадского жука. Головешка-ротан – представитель ихтиофауны Юго-Восточной Азии, завезённый аквариумистами и расселившийся в мелких водоёмах Восточно-Европейской равнины, интенсивно истребляет и вытесняет аборигенные виды рыб. Расширяет свой ареал двустворчатый моллюск речная дрейссена, наносящий большой вред гидротехническим сооружениям, которые обрастают огромными массами. Настоящей бедой для экосистем Чёрного м. стало появление в нач. 1980-х гг. гребневика мнемиопсиса, завезённого из Атлантического ок. с балластными водами судов. Следствиями его интенсивного размножения стали резкое снижение численности и обеднение видового состава зоопланктона, служащего пищей многим животным, в т. ч. рыбам. Лишь появление в 1997 и начало массового размножения в черноморских водах другого хищного гребневика бероэ, естественного врага мнемиопсиса, позволяет надеяться на снижение численности последнего. На территории России насчитывают более 500 чужеродных интродуцированных видов, из которых более половины относится к насекомым. Проблема биологического загрязнения становится важнейшей в сфере сохранения и восстановления биоразнообразия России, она широко обсуждается на международном и национальном уровнях.

Синантропизация животного мира. С доисторических времён происходит формирование комплекса синантропных животных – сожителей человека, обитателей жилищ, территорий населённых пунктов. Связь таких животных с человеком усиливается по мере продвижения к северу. У важнейших синантропных грызунов – домовой мыши и серой крысы (пасюка) можно выделить популяции трёх типов: северные (грызуны круглый год живут в жилищах); переходные (летом часть зверьков заселяет природные биотопы, а на зиму возвращается в постройки); южные (значительная часть популяции постоянно находится вне жилищ человека), что характерно для юга Европейской части и Приморья. Такая же закономерность проявляется и в распределении синантропных мух и птиц. Усиливаются процессы урбанизации животного мира – освоение многими видами территорий современных городов. Здесь формируются оседлые или сезонные популяции многих видов птиц из числа врановых, водоплавающих, чаек, дневных хищников, сов, мелких воробьиных, цапель и др. Так, в Москве стали обычными ястребы (перепелятник и тетеревятник), сокол чеглок, несколько видов сов (напр., ушастая сова), белоспинный дятел, дубонос, утка гоголь. Стремительно растущие городские популяции серой вороны демонстрируют поразительную экологическую пластичность и набор тончайших поведенческих адаптаций к жизни в условиях города. Увеличивается связь с населёнными пунктами многих видов воробьиных, напр. чёрный дрозд, ранее редкий в средней полосе России, сейчас обычен в парках, на окраинах городов. В последние годы внимание зоологов привлекают частые случаи синантропизма волка, сложные формы его поведения.

Серьёзные проблемы для человека создают некоторые синантропные насекомые, такие, как потенциальные переносчики инфекций комнатная муха и происходящие из тропиков комары кулексы (особенно комар-пискун), платяная, шубная и зерновая моли, рыжий таракан, или прусак, проникший в Россию из Южной Азии через Европу, менее обычный чёрный и спорадично встречающийся американский тараканы, быстро расселяющийся фараонов муравей – пришелец из Тропической Америки. Из синантропных паукообразных, кроме безобидного домового паука, всё большее внимание привлекают клещи, живущие в домашней пыли и вызывающие аллергические заболевания. Например, в Москве обнаружено 39 видов таких клещей, среди которых наиболее обычны представители семейства пироглифид. Непосредственными аллергенами являются сбрасываемые при линьке покровы клещей, численность которых достигает 500 особей в 1 г пыли.

Одним из очагов формирования синантропных популяций животных являются свалки, которые иногда заселяются тропическими и субтропическими видами почвенной фауны, что обусловлено повышенной температурой грунта вследствие процессов гниения. Местами обитания юж. видов беспозвоночных служат теплицы и оранжереи. Большую роль в распространении синантропных видов играет транспорт, особенно водный.

Центры видового разнообразия и эндемизма. Развитие животного мира России происходило как под влиянием изменений климата и становления современных природных зон, так и в результате длительной изоляции, обособленности эволюционных процессов в отдельных физико-географических районах. Поэтому выделяются территории и акватории со своеобразными видовыми комплексами, включающими большое число эндемиков. В первую очередь к их числу относятся оз. Байкал, Приамурье и Приморье, Северный Кавказ, северо-восток Азии, Алтай. Фауна Байкала, в которую входит ок. 2600 видов животных, служит прекрасной моделью для решения мн. вопросов теории эволюции, экологии и биогеографии. Широко известен эндемик байкальская нерпа, предки которой, возможно, проникли в озеро по рекам из Северного Ледовитого ок. Некоторые группы животных в процессе изолированной эволюции в этом крупнейшем пресном водоёме образовали множество эндемичных видов и даже родов с широким спектром приспособительных форм. Так, бычковые рыбы отряда скорпенообразных – широколобки и голомянки представлены в озере 10 эндемичными родами и 30 экологически разнообразными видами (донные малоподвижные, глубоководные, пелагические с разными типами питания, размножения, поведения). Грандиозный процесс эндемичного видообразования наблюдается у ракообразных отряда бокоплавов, или амфипод, насчитывающих в Байкале ок. 270 видов и демонстрирующих широкую адаптивную радиацию, включая коадаптации (взаимные приспособления) с другими группами животных, в т. ч. с рыбами (паразиты, симбионты, комменсалы). Весьма разнообразны здесь моллюски (только класс брюхоногих насчитывает здесь ок. 100 видов). Такое богатство отдельных групп в одном водоёме – пример своего рода «взрывной» эволюции, которую нелегко объяснить с позиций канонов современной эволюционной теории.

Причинами большого видового разнообразия и высокого уровня эндемизма животного мира Дальнего Востока являются специфические особенности ландшафтно-климатических условий, а также сложнейшие процессы формирования фауны. Её высокое разнообразие демонстрируют многие группы животных. Так, род тихоокеанских лососей представлен на Дальнем Востоке 6 видами (горбуша, кета, кижуч, нерка, сима, чавыча), род гольцов – 11 видами. В Европейской части России обитает лишь один аборигенный вид из отряда сомообразных (обыкновенный сом); от Оби до Байкала представители этого отряда отсутствуют, а в бассейне Амура встречаются представители 7 видов из 4 родов (амурский сом и 6 видов семейства косатковых). Аналогичную картину демонстрируют двустворчатые моллюски семейства пресноводных жемчужниц: в Европейской части России обитает один вид – жемчужница европейcкая, а в Приамурье и Приморье – 4 вида. Похожие на жемчужниц перловицы (из рода Миддендорфовых перловиц) представлены на Дальнем Востоке десятком видов, являющихся реликтами былых эпох, когда эту территорию населяли представители богатой субтропической фауны. В то же время дождевые черви в Приморье представлены небольшим числом широко распространённых видов, тогда как на юге Сибири и Урала обитает ряд характерных эндемиков.

Зоогеографическое районирование России. В соответствии с принципами классической зоогеографии территория России относится к Палеарктике (называемой областью, иногда подобластью), которая является частью Голарктики (вторая её часть – Неарктика, соответствующая территории Северной Америки). Граница между Палеарктикой и Неарктикой в районе Берингова м. весьма условна: по многим фаунистическим признакам Аляска объединяется с северо-востоком Евразии в единую зоогеографическую категорию – Берингию. В периоды осушения Берингова прол. она играла роль моста, через который проходили интенсивные обмены видами между Азией и Америкой. Напр., бурый медведь, появившись в зап. части Евразии в раннем плейстоцене, быстро заселил её территорию и проник в Америку. Человек тоже перешёл на Американский континент через Берингию. Тесные фауногенетические связи северо-востока Азии и северо-запада Америки отражены и в распространении современных видов. Многие виды обитают по обе стороны Берингова прол. (напр., даллия, или чёрная рыба, гусь-белошей, кулик песочник-красношейка). Ареалы некоторых животных Берингийского комплекса простираются до Средней Сибири.

Важнейшая зоогеографическая граница проходит по Енисею; она разделяет Европейско-Сибирскую и Восточно-Сибирскую подобласти Палеарктики. Для первой характерны виды с европейским типом ареала, распространённые на Русской равнине и Кавказе, на восток до Урала, верховьев Оби, даже до Енисея (к их числу относятся обыкновенный подкаменщик, гребенчатый тритон, травяная лягушка, медянка, зелёный дятел, щегол, европейская норка, куница, заяц-русак). Для второй – виды с ареалами, охватывающими б. ч. Сибири (на запад до Оби, Алтая, иногда за Урал) и прилегающие районы Монголии; типичные представители – сибирский хариус, сибирская лягушка, каменный глухарь, колонок, кабарга и др.

На юго-западе России проводят границу Средиземноморской подобласти Палеарктики, которая охватывает юж. часть Европы и север Африки. Характерные для неё виды достаточно хорошо представлены на Кавказе, заходят в пределы Средней Азии и до Алтая, некоторые – в юж. часть Русской равнины. Среди представителей этого комплекса в фауне России из птиц – красноносый чирок, чернобрюхий рябок, красный коршун, обыкновенный козодой, золотистая щурка, из насекомых – шмель глинистый, сколия-гигант.

Территории Приамурья и Приморья относят к особой подобласти Палеарктики, которая по-разному именуется зоогеографами (Палеархеарктической, Гималайско-Китайской, Восточно-Азиатской), или к Ориентальной области (называемой также Сино-Индийской). Характерные представители этого зоогеографического комплекса в фауне России: самая крупная куница харза, белогрудый, или чёрный, медведь; из птиц – даурский журавль, рыбный филин, иглохвостый стриж, японская мухоловка, тигровый сорокопут; многие виды амурской ихтиофауны: дальневосточные пескари, амурский белый лещ, желтощёк, змееголов, китайский окунь, или ауха, и др. Фауна этой подобласти представляет собой своеобразную смесь животных суровой тайги и пышных субтропиков.

Основой зоогеографического районирования служат фаунистические и таксономические исследования, которые возглавляются Зоологическим институтом РАН. В нём сконцентрированы богатейшие уникальные коллекционные фонды, служащие эталонным материалом при описании и инвентаризации видового разнообразия фауны нашей страны.