Принтер

При́нтер, внешнее устройство ЭВМ, используемое компьютерами и другими цифровыми устройствами для создания физических копий цифровых документов, изображений или графики на различных типах носителей (бумага, прозрачные плёнки, этикетки и др.). Перевод электронных данных в читаемый формат на физический носитель осуществляется с использованием чернил, тонера или других способов печати.

Принтеры предназначены для печати высокого качества (графический дизайн, издательские системы, художественные мастерские), широкоформатной печати (баннеры, чертежи, плакаты), промышленной печати (создание деталей и компонентов и прототипирование).

Принтер состоит из следующих ключевых компонентов:

входной лоток (устройство подачи) – место, куда загружаются материалы для печати;

бумагопроводящий тракт – совокупность роликов и направляющих, которые транспортируют печатный носитель через принтер;

механизм печати – основной компонент, отвечающий за создание печатной продукции, включающий печатающую головку (для струйных принтеров), лазерный узел (для лазерных принтеров) или механизм печатающей головки (для матричных принтеров);

выходной лоток – место, куда отпечатанные страницы доставляются и собираются после их печати;

панель управления, позволяющая выбирать параметры печати, проверять уровень чернил или тонера, а также выполнять задачи по обслуживанию.

Принцип работы принтера основан на переводе цифровой информации с компьютера или другого цифрового устройства в физическую печатную форму посредством используемого механизма или технологии печати. В зависимости от используемого механизма нанесения информации на печатный носитель принтеры разделяются на 2 вида:

принтеры ударного типа (ударные принтеры): матричные, лепестковые (ромашковые), линейные (барабанные) и цепные;

принтеры безударного типа: струйные, лазерные, термальные (термопринтеры), сублимационные, принтеры с твёрдыми чернилами и 3D-принтеры.

Схема работы матричного принтера.Принтеры ударного типа создают символы или изображения на бумаге путём физического удара красящей лентой или печатающим механизмом по бумаге. Эти принтеры имеют механизмы, которые обеспечивают физический контакт с бумагой для получения желаемого отпечатка.

Схема работы матричного принтера.Принтеры ударного типа создают символы или изображения на бумаге путём физического удара красящей лентой или печатающим механизмом по бумаге. Эти принтеры имеют механизмы, которые обеспечивают физический контакт с бумагой для получения желаемого отпечатка.

Матричные принтеры используют сетку крошечных булавок (обычно

9 или 24 булавки), чтобы ударить по чернильной ленте, формируя символы и изображения на бумаге. Они различаются по скорости и качеству печати в зависимости от количества игл и режимов печати (например, черновое или почти буквенное качество) и зачастую используются для печати счетов, квитанций и многостраничных форм.

Лепестковые (ромашковые) принтеры используют вращающееся колесо с предварительно сформированными символами на спицах. Когда необходимо напечатать символ, колесо поворачивается в правильное положение и молоток ударяет по задней части колеса, в результате чего выбранный символ вступает в контакт с бумагой через красящую ленту. Принтеры с ромашковым колесом обеспечивают лучшее качество печати, чем матричные принтеры, но, как правило, работают медленнее.

Линейные (барабанные) принтеры – высокоскоростные ударные принтеры, печатающие целиком всю строку текста. Наборы символов обычно ограничиваются буквенно-цифровыми символами или буквенными символами. Зачастую используются в мейнфреймах и крупномасштабных вычислительных системах, где важна высокоскоростная печать.

Цепные принтеры используют вращающуюся цепочку с выгравированными на ней символами. Выбранный символ в цепочке располагается так, чтобы прокалывать бумагу через красящую ленту, когда требуется печать. Цепные принтеры отличаются долговечностью и скоростью и часто используются в промышленных условиях.

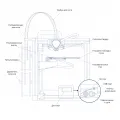

Схема устройства струйного принтера.Принтеры безударного типа, в отличие от ударных принтеров, не используют в процессе печати ударные воздействия по ленте или бумаге.

Схема устройства струйного принтера.Принтеры безударного типа, в отличие от ударных принтеров, не используют в процессе печати ударные воздействия по ленте или бумаге.

Струйные принтеры используют крошечные сопла для распыления капель жидких чернил на бумагу. Сопла перемещаются вперёд и назад по странице по мере продвижения бумаги, создавая текст и изображения. Струйная печать широко применяется для печати документов, а также высококачественной фотопечати.

Лазерные принтеры используют лазерный луч для создания электростатического изображения на светочувствительном барабане или ленте. Тонер (сухие чернила) притягивается к заряжённым участкам барабана и переносится на бумагу. Затем тонер наплавляется на бумагу с помощью тепла. Лазерные принтеры характеризуются высокой скоростью в процессе печати больших объёмов информации.

Термальные принтеры используют тепло для выборочного затемнения участков на специальной термобумаге, создавая текст и графику. В зависимости от используемой технологии термальные принтеры разделяются:

а) на термопринтеры – принтеры, осуществляющие прямую термопечать (непосредственное нагревание термобумаги, приводящее к изменению её цвета);

б) сублимационные принтеры – принтеры, осуществляющие термоперенос (тепло используется для переноса красителя с ленты на бумагу или другие материалы).

Принтеры с твёрдыми чернилами (твёрдочернильные принтеры) осуществляют плавление блоков твёрдых чернил (на основе парафина) с последующим нанесением расплавленных чернил через промежуточный вал. Применяются для различных материалов, в том числе тонкой бумаги (плохого качества).

3D-принтеры, в отличие от остальных, позволяют создавать трёхмерные объекты посредством добавления материала слой за слоем. В процессе печати объекта могут использоваться различные материалы, такие как пластик, металл или даже биологические вещества. 3D-принтеры зачастую применяются в производстве и в процессе прототипирования.