Газоразрядные приборы

Газоразря́дные прибо́ры (ионные приборы), класс электровакуумных приборов, действие которых основано на использовании различных видов электрических разрядов в газах.

Простейший газоразрядный прибор представляет собой диод (с накалённым или холодным катодом), электроды которого помещены в стеклянный или керамический баллон, заполненный разреженным инертным газом или парами ртути.

При подаче на электроды напряжения электроны, эмитируемые накалённым катодом, сталкиваясь на пути к аноду с атомами (молекулами) наполняющего газоразрядный прибор газа, отдают им свою энергию. При некотором значении приложенного напряжения энергия электронов становится достаточной для возбуждения и ионизации атомов. Возникает электрический разряд. Образовавшиеся положительные ионы газа компенсируют отрицательный пространственный заряд электронов, поэтому газоразрядный прибор по сравнению с вакуумным электронным прибором имеет малое внутреннее сопротивление и способен пропускать токи до 104 А.

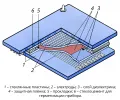

Газоразрядная индикаторная панель переменного тока.

Газоразрядная индикаторная панель переменного тока.

Моментом возникновения разряда в газоразрядном приборе можно управлять с помощью дополнительных электродов (сеток или поджигающих электродов). Форма разряда и его свойства зависят от давления газа, типа катода, конструктивных особенностей прибора, силы пропускаемого тока и других факторов. Основные виды используемого разряда: дуговой, тлеющий, искровой и коронный.

Газоразрядные приборы несамостоятельного дугового разряда (разряд гаснет при выключении внешнего источника) имеют накаливаемый катод и наполняются инертными газами или водородом при давлении порядка 10 Па. К таким газоразрядным приборам относятся газотроны, тиратроны и др. Падение напряжения в них при прямом включении составляет 10–20 В (в импульсном режиме 100–200 В). При смене полярности падение напряжения резко возрастает и может достигать сотен киловольт.

В газоразрядном приборе самостоятельного дугового разряда обычно используется жидкометаллический катод (ртутные вентили и др.) либо (реже) самокалящийся катод (аркотроны). Приборы дугового разряда находят применение, например, в качестве коммутаторов тока в импульсных схемах, в сварочных аппаратах, в качестве вентилей в выпрямителях тока.

Газоразрядный прибор тлеющего разряда (стабилитроны, тиратроны и др.) имеют холодный (чаще всего молибденовый или никелевый) катод и наполняются смесью инертных газов при давлении порядка 103 Па.  Тиратрон.Сила тока не превышает десятков миллиампер. В таких газоразрядных приборах эмиссия электронов с катода возникает в результате попадания на катод положительно заряженных частиц (ионов), фотонов и возбуждённых атомов газа-наполнителя. Действие приборов основано на использовании свойств тлеющего разряда (постоянства падения напряжения на электродах в широких пределах изменения тока и др.). Приборы тлеющего разряда применяются главным образом для стабилизации напряжения, коммутации в слаботочных цепях, а также в качестве индикаторов.

Тиратрон.Сила тока не превышает десятков миллиампер. В таких газоразрядных приборах эмиссия электронов с катода возникает в результате попадания на катод положительно заряженных частиц (ионов), фотонов и возбуждённых атомов газа-наполнителя. Действие приборов основано на использовании свойств тлеющего разряда (постоянства падения напряжения на электродах в широких пределах изменения тока и др.). Приборы тлеющего разряда применяются главным образом для стабилизации напряжения, коммутации в слаботочных цепях, а также в качестве индикаторов.

В газоразрядных приборах искрового разряда (искровых разрядниках и др.) используется кратковременный дуговой или тлеющий разряд (электрическая искра) – обычно в среде между однотипными ненакалёнными электродами. Электроды изготовляют из тугоплавкого металла (например, вольфрам), иногда с добавлением щёлочноземельных металлов (например, барий) и радиоактивных элементов. Такие газоразрядные приборы наполняются инертными газами или смесью газов при давлении 102 Па и более. При подаче на электроды прибора напряжения, достаточного для пробоя газового промежутка, в нём за очень короткое время (порядка 10–9 с) развивается электрический разряд. При этом внутреннее сопротивление уменьшается от сотен мегаом до долей ома. Приборы искрового разряда применяются главным образом для защиты различных радиоустройств или линий связи от перенапряжений, вызванных, например, грозовыми разрядами.

Газоразрядный прибор коронного разряда (стабилитроны и др.) характеризуются сильной неоднородностью электрического поля между двумя электродами (например, при коаксиальной форме электродов напряжённость поля у анода обычно во много раз выше, чем у катода). В этих условиях разряд не перекрывает весь межэлектродный промежуток – ионизация возникает лишь в области, примыкающей к аноду. Приборы коронного разряда наполняются чаще всего водородом при давлении порядка 104 Па. Напряжение на электродах практически не зависит от силы тока в диапазоне от единиц до сотен микроампер.

Все виды газового разряда сопровождаются свечением. Широкое распространение получили разрядные источники света, характерной особенностью которых является строго определённый спектральный состав излучения. Возбуждённые во время разряда атомы (молекулы) газа через короткое время возвращаются в нормальное состояние, излучая при этом кванты света определённой энергии. Эти газоразрядные приборы могут применяться в качестве эталонов оптического излучения с заданной длиной волны.

Известны также разрядные источники света, дающие, например, сильное УФ-излучение. Свечение газа тлеющего разряда используется в газоразрядных индикаторах. Широкое распространение ЭВМ привело к созданию такого вида газоразрядных приборов, как газоразрядные индикаторные панели.

Особую группу составляют газоразрядные СВЧ-приборы (газоразрядные СВЧ-приборы), в которых плазма разряда постоянного тока или высокочастотного разряда используется в качестве элемента СВЧ-цепи. Газ, находящийся в рабочем пространстве газоразрядного СВЧ-прибора, ионизуется под действием приложенного извне постоянного напряжения либо при поступлении СВЧ-сигнала, мощность которого превышает пороговую величину. Характерная особенность таких газоразрядных приборов – конструктивное объединение с СВЧ-трактом (волноводами, коаксиальными линиями, резонаторами).

В зависимости от функционального назначения различают газоразрядные СВЧ-приборы управляющие (защитные, коммутирующие), генераторные (шумовые), светоизлучающие и др.

Действие большинства газоразрядных СВЧ-приборов основано на дисперсионных свойствах плазмы, определяющих прохождение электромагнитной волны по СВЧ-тракту. Относительная диэлектрическая проницаемость плазмы ε при неизменной рабочей частоте электромагнитных колебаний f уменьшается при повышении концентрации электронов n, что даёт возможность управлять фазовой скоростью волны в линии передачи, содержащей плазму. При больших концентрациях n и низких давлениях газа (для которых эффективная частота соударений электрона с молекулами газа γэф мала по сравнению с рабочей частотой) величина ε становится отрицательной. В результате электромагнитное поле не проникает в пространство, занимаемое плазмой. Плазма ведёт себя подобно металлическому проводнику, отражая падающую волну (см. Скин-эффект).

Активная проводимость плазмы σ обусловленная соударениями электронов с молекулами газа, имеет максимум при давлении газа p0, для которого γэф=2πf. Обычно p0 для сантиметрового диапазона волн составляет 1–10 гПа. С повышением рабочей частоты давление p0 растёт примерно по линейному закону. При значительных мощностях и амплитудах СВЧ-поля проявляются нелинейные эффекты, связанные с ростом концентрации и температуры плазмы. Дальнейшее повышение мощности приводит к зажиганию в газоразрядном СВЧ-приборе самостоятельного СВЧ-разряда.

Зависимость проводимости плазмы от концентрации электронов позволяет управлять мощностью, поглощаемой в плазме, и ослаблением проходящего СВЧ-сигнала. Свечение и нагрев плазмы, происходящие в результате поглощения ею энергии СВЧ-излучения, используются в плазмотронах, некоторых источниках света и др.

Среди газоразрядных СВЧ-приборов наибольшее распространение получили СВЧ-разрядники, используемые главным образом в антенных переключателях радиолокационных станций. СВЧ-разряд, возникающий в разрядниках, создаёт условия для автоматического переключения передатчика и приёмника РЛС при работе на общую антенну. Одновременно обеспечивается защита чувствительного элемента приёмника РЛС от воздействия сигналов собственного передатчика и сигналов соседних станций.

К газоразрядным СВЧ-приборам, в которых плазма создаётся самостоятельным СВЧ-разрядом, относятся также индикаторы уровня мощности (протяжённость области свечения разряда и её проводимость по постоянному току в таких приборах однозначно связаны с величиной мощности, проходящей по тракту и ответвляемой в индикатор) и безэлектродные высокочастотные лампы, используемые для спектрального анализа.

К газоразрядным СВЧ-приборам, использующим разряд постоянного тока, относятся, например, СВЧ-коммутаторы и СВЧ-фазовращатели, в которых управление мощностью или фазой СВЧ-сигнала достигается непрерывным или дискретным изменением диэлектрической проницаемости или проводимости плазмы, заполняющей участок СВЧ-тракта. Широкое применение находят газоразрядные СВЧ-приборы, играющие роль эталонных генераторов шумовых колебаний, спектр которых приближается к белому с шумовой температурой более 104 К.

Газоразрядный прибор.В качестве газового наполнения газоразрядного СВЧ-прибора обычно используются инертные газы, водород, а для повышения быстродействия – также хлор, пары воды и др. Долговечность газоразрядного СВЧ-прибора ограничена изменением давления и состава газового наполнения и достигает нескольких тысяч часов. По возможностям миниатюризации и интеграции, а также по быстродействию газоразрядные СВЧ-приборы, как правило, уступают полупроводниковым приборам (р–i–n-диодам, транзисторам и др.). По величине рабочей мощности газоразрядные СВЧ-приборы превосходят полупроводниковые аналоги приблизительно на три порядка.

Газоразрядный прибор.В качестве газового наполнения газоразрядного СВЧ-прибора обычно используются инертные газы, водород, а для повышения быстродействия – также хлор, пары воды и др. Долговечность газоразрядного СВЧ-прибора ограничена изменением давления и состава газового наполнения и достигает нескольких тысяч часов. По возможностям миниатюризации и интеграции, а также по быстродействию газоразрядные СВЧ-приборы, как правило, уступают полупроводниковым приборам (р–i–n-диодам, транзисторам и др.). По величине рабочей мощности газоразрядные СВЧ-приборы превосходят полупроводниковые аналоги приблизительно на три порядка.