Воздушный винт

Возду́шный винт, лопастный движитель, преобразующий мощность двигателя в тягу винта летательного аппарата (ЛА), необходимую для преодоления сопротивления при движении. Устанавливается на самолётах, автожирах, винтокрылах, дирижаблях и других типах летательных аппаратов, а также на аппаратах на воздушной подушке, аэросанях и др. В России созданы воздушные винты диаметром с числом лопастей .

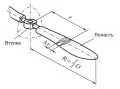

Схема воздушного винта.Воздушный винт состоит из лопастей и втулки. Втулка служит для крепления лопастей и передачи крутящего момента от вала двигателя. Основная рабочая часть воздушного винта – лопасть, имеющая вдоль размаха различные профили в поперечном сечении и крутку (переменные углы установки сечений лопасти к плоскости вращения). В полёте воздух набегает на каждое элементарное сечение лопасти, расположенное на текущем радиусе , под некоторым углом атаки со скоростью, получаемой в результате сложения поступательной скорости ЛА, окружной скорости вращения лопастей и вызванной работой самого воздушного винта дополнительной (индуктивной) скорости потока. При этом на элементе лопасти шириной возникают подъёмная сила и сила аэродинамического сопротивления, которые в сумме образуют равнодействующую аэродинамическую силу. Эффективность воздушного винта в качестве движителя определяется полётным КПД, который для современных летательных аппаратов при полёте с крейсерской скоростью составляет 0,85–0,9.

Схема воздушного винта.Воздушный винт состоит из лопастей и втулки. Втулка служит для крепления лопастей и передачи крутящего момента от вала двигателя. Основная рабочая часть воздушного винта – лопасть, имеющая вдоль размаха различные профили в поперечном сечении и крутку (переменные углы установки сечений лопасти к плоскости вращения). В полёте воздух набегает на каждое элементарное сечение лопасти, расположенное на текущем радиусе , под некоторым углом атаки со скоростью, получаемой в результате сложения поступательной скорости ЛА, окружной скорости вращения лопастей и вызванной работой самого воздушного винта дополнительной (индуктивной) скорости потока. При этом на элементе лопасти шириной возникают подъёмная сила и сила аэродинамического сопротивления, которые в сумме образуют равнодействующую аэродинамическую силу. Эффективность воздушного винта в качестве движителя определяется полётным КПД, который для современных летательных аппаратов при полёте с крейсерской скоростью составляет 0,85–0,9.

По способу установки лопастей воздушные винты подразделяются на винты неизменяемого (ВНШ), фиксированного (ВФШ) и изменяемого (ВИШ) шага. Шаг воздушного винта определяется углом установки лопасти к плоскости вращения винта на условном радиусе 0,75R, где R – радиус воздушного винта. ВНШ имеют обычно две лопасти, которые не поворачиваются вокруг своих осей. Лопасти ВФШ могут быть установлены под необходимым углом перед полётом, но во время работы они не поворачиваются. ВНШ и ВФШ устанавливаются на лёгких и сверхлёгких летательных аппаратах. Угол установки лопастей ВИШ можно изменять в полёте. Это необходимо для обеспечения эффективной работы воздушного винта, поскольку на взлёте и при полёте c крейсерской скоростью шаг лопастей должен быть разным. ВИШ могут быть флюгерными или флюгерно-реверсивными. При остановке двигателя в полёте лопасти флюгерного воздушного винта могут устанавливаться по направлению потока для уменьшения сопротивления воздушного винта. Флюгерно-реверсивный воздушный винт может создавать силу торможения (отрицательную тягу), обеспечивающую сокращение длины пробега при посадке и маневрирование самолёта на земле.

По конструкции воздушные винты подразделяются на одиночные, соосные, двухрядные, воздушные винты в кольце и винтовентиляторы. Одиночный воздушный винт имеет один ряд лопастей. Соосный воздушный винт состоит из двух одиночных, расположенных один за другим на соосных валах, вращающихся в противоположных направлениях. У двухрядного воздушного винта, в отличие от соосного, одиночные винты вращаются в одном направлении. Воздушный винт в кольце имеет профилированное кольцо для создания дополнительной тяги, эффективен на скоростях до 200 км/ч. Винтовентиляторы отличаются большим числом широких тонких саблевидных лопастей, у которых неблагоприятное влияние сжимаемости воздуха, как и на стреловидных крыльях, наблюдается при больших скоростях полёта. Это позволяет при скорости 800 км/ч и более сохранить высокий КПД, обеспечить экономию топлива (по сравнению с турбореактивными двухконтурными двигателями) и низкий уровень шума.

В зависимости от размещения на летательных аппаратах различают тянущие и толкающие воздушные винты. Тянущий воздушный винт расположен перед двигателем в передней части фюзеляжа летательного аппарата или гондолы двигателя, является основным движителем винтовых самолётов. Толкающий воздушный винт размещён за двигателем в хвостовой части фюзеляжа летательного аппарата или гондолы двигателя и находится в возмущённом потоке, но при этом снижается уровень шума в кабине летательного аппарата.

Методы аэродинамического расчёта и проектирования воздушного винта основаны на обширных теоретических и экспериментальных исследованиях. В 1892–1910 гг. С. К. Джевецкий разработал теорию изолированного элемента лопасти, а в 1910–1911 гг. российские учёные Б. Н. Юрьев и Г. Х. Сабинин развили эту теорию. В 1912–1918 гг. Н. Е. Жуковский создал вихревую теорию, дающую точное физическое представление о работе воздушного винта. Исследования по аэродинамике и прочности воздушного винта проводятся также в ЦАГИ. Большой вклад в разработку теории, методов расчёта и проектирование воздушного винта внесли С. Ш. Бас-Дубов, Б. П. Бляхман, В. П. Ветчинкин, К. И. Жданов, Г. М. Заславский, М. В. Келдыш и др.