Вакуумный насос

Ва́куумный насо́с, устройство, предназначенное для удаления (откачки) газов и паров из замкнутого объёма с целью получения вакуума. В зависимости от диапазона давлений, обеспечиваемого вакуумными насосами, различают низковакуумные (давление от 105 до 102 Па), средневакуумные (от 102 до 10–1 Па), высоковакуумные (от 10–1 до 10–6 Па) и сверхвысоковакуумные (менее 10–6 Па) насосы.

Основные эксплуатационные параметры вакуумного насоса:

предельное давление (остаточное давление или предельный вакуум), которое может быть обеспечено насосом;

быстрота откачки – объём газа, откачиваемый при давлении в единицу времени; допустимое (наибольшее) выпускное давление на выходе насоса, дальнейшее повышение которого нарушает нормальную работу, а также состав остаточной атмосферы.

Типы вакуумных насосов

По принципу действия вакуумные насосы делятся на механические, струйные, сорбционные и криогенные.

1) Механические вакуумные насосы, в свою очередь, делятся на вращательные, двухроторные и турбомолекулярные.

Среди вращательных вакуумных насосов наибольшее распространение получил пластинчато-роторный насос с масляным уплотнением. Всасывание и выталкивание газа в таком вакуумном насосе осуществляются при изменении объёмов ячеек, образованных эксцентрично расположенным ротором, в прорезях которого помещены подвижные пластины. Уплотнение зазоров между деталями вакуумного насоса, а также частичное их охлаждение обеспечиваются вакуумным маслом.

Для откачки парогазовых смесей с большим содержанием паров воды в пластинчато-роторном вакуумном насосе используется газобалластное устройство, которое позволяет предотвращать конденсацию паров воды за счёт заполнения камеры насоса определённым объёмом воздуха (балластным газом).

Вращательные вакуумные насосы обеспечивают получение вакуума до 10–10–1 Па и применяются главным образом как форвакуумные (для создания предварительного разрежения). Быстрота откачки до 750 л/с.

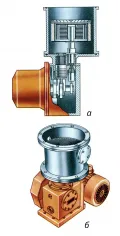

Рис. 1. Схема (а) и общий вид (б) двухроторного вакуумного насоса.Двухроторный вакуумный насос (рис. 1) состоит из двух фигурных роторов, которые при вращении создают в камере насоса направленное движение газа. Такие вакуумные насосы обладают достаточно большой быстротой откачки (до 15 м3/с) и часто применяются как промежуточные (вспомогательные, или бустерные) между форвакуумными и высоковакуумными насосами.

Рис. 1. Схема (а) и общий вид (б) двухроторного вакуумного насоса.Двухроторный вакуумный насос (рис. 1) состоит из двух фигурных роторов, которые при вращении создают в камере насоса направленное движение газа. Такие вакуумные насосы обладают достаточно большой быстротой откачки (до 15 м3/с) и часто применяются как промежуточные (вспомогательные, или бустерные) между форвакуумными и высоковакуумными насосами. Рис. 2. Схема (а) и общий вид (б) турбомолекулярного вакуумного насоса.

Рис. 2. Схема (а) и общий вид (б) турбомолекулярного вакуумного насоса.

В турбомолекулярном вакуумном насосе создаётся преимущественное движение молекул газа в направлении его откачки при вращении ротора, состоящего из системы дисков (рис. 2). Использование таких вакуумных насосов позволяет получать предельное разрежение до 10–7 Па при практически безмасляной остаточной атмосфере.

2) Пароструйные вакуумные насосы разделяются на диффузионные (высоковакуумные) и бустерные. Действие основано на захвате частиц откачиваемого газа струёй пара. В таких насосах пар образуется в результате нагрева рабочей жидкости (обычно вакуумного масла) в кипятильнике, который расположен в нижней части вакуумного насоса.

Диффузионные вакуумные насосы предназначены для получения остаточного давления до 10–5 Па и ниже при быстроте откачки до нескольких сотен м3/с. Бустерные насосы эффективны в диапазоне давлений 10–10–1 Па, что обусловлено высокой мощностью подогревателей, а также использованием летучих масел.

3) В сорбционных вакуумных насосах используется способность некоторых веществ [например, титан (Ti), молибден (Mo)] поглощать газ. Внутреннюю поверхность камеры таких насосов покрывают либо плёнкой химически активного металла (геттерный вакуумный насос), либо слоем пористого вещества (адсорбционный вакуумный насос). Для удаления инертных газов, которые практически не поглощаются плёнками металлов, применяют в основном ионно-геттерные насосы.

Рис. 3. Общий вид магниторазрядного вакуумного насоса.Наибольшее распространение получили магниторазрядные насосы, в которых сорбционный способ поглощения химически активных газов сочетается с ионным способом откачки инертных газов и углеводорода, их ионизацией сильным электрическим разрядом и удалением ионизированных молекул магнитным полем (рис. 3).

Рис. 3. Общий вид магниторазрядного вакуумного насоса.Наибольшее распространение получили магниторазрядные насосы, в которых сорбционный способ поглощения химически активных газов сочетается с ионным способом откачки инертных газов и углеводорода, их ионизацией сильным электрическим разрядом и удалением ионизированных молекул магнитным полем (рис. 3).

В таком вакуумном насосе анод представляет собой набор ячеек, на которых осаждается геттер [обычно титан (Ti)], распыляемый с катодов. В магниторазрядном вакуумном насосе газовый разряд в диапазоне рабочих давлений 10–1–10–8 Па поддерживается магнитным полем с напряжённостью порядка 104–105 А/м.

В сорбционных вакуумных насосах быстрота откачки зависит от того, какой газ откачивается. Например, быстрота откачки водорода 5 тыс. л/с, азота – 2 тыс. л/с, аргона – 50 л/с.

4) Действие криогенных вакуумных насосов основано на поглощении газа поверхностью, охлаждённой до низкой (ниже 120 К) температуры.

Различают криогенные (конденсационные) вакуумные насосы:

заливного типа – содержит ёмкость, заполненную хладагентом (обычно водородом), и защитную ёмкость, заполненную жидким азотом (т. н. азотный экран), на поверхности которых конденсируются молекулы откачиваемого газа;

с автономным холодильным устройством – содержит газовую холодильную машину обычно с температурными уровнями от 70 до 100 К (рис. 4). Для получения сверхвысокого вакуума применяются криосорбционные вакуумные насосы, которые представляют собой криогенные насосы с тонкой плёнкой сорбента на внутренней поверхности камеры.

Рис. 4. Схема (а) и общий вид (б) криогенного вакуумного насоса с автономным холодильным устройством.

Рис. 4. Схема (а) и общий вид (б) криогенного вакуумного насоса с автономным холодильным устройством.

Для создания вакуума в различных технологических установках и электровакуумных приборах вакуумные насосы обычно используют в составе вакуумных агрегатов, конструктивно объединяющих в единое целое вакуумные насосы, вакуумные клапаны, ловушки, реле, трубопроводы и другие устройства.

Первый (механический) насос для получения вакуума создал около 1650 г. О. фон Герике, применивший его в своих опытах (в том числе с «магдебургскими полушариями») для доказательства существования атмосферного давления. Изготовление ламп накаливания в конце 1870-х гг. обусловило дальнейшее развитие вакуумной техники и совершенствование вакуумных насосов. В 1905 г. немецкий учёный В. Геде впервые применил вращательный ртутный насос, в 1913 г. создал первый молекулярный насос, в 1915 г. опубликовал отчёт о диффузионном насосе. Конденсационный парортутный насос изобретён И. Ленгмюром в 1916 г. Первый турбомолекулярный насос создан немецким учёным В. Беккером в 1957 г.