Сумо

Сумо́ (япон. 相撲), вид японских единоборств. Борцы пытаются вытеснить друг друга за пределы круглой площадки (дохё) либо заставить коснуться поверхности земли любой частью тела.

Это единственный в Японии вид спорта, имеющий статус кокуги (япон. 国技 – национальный спорт). Проведение турниров и поединков сопровождается многочисленными церемониями и ритуалами.

Считается, что название «сумо» появилось путём слияния древнеяпонского понятия сумау («мериться силами») и его фонетической разновидности сумафу, а также фонетического сближения с понятием сумахи («парный танец», «танец вдвоём»).

На то, что сумо первоначально было не только состязанием силачей, но и обрядовым танцем, косвенно указывает, в частности, танец «борьба сумо с невидимым духом», сохранившийся у монахов синтоистского храма Оямадзуми-дзиндзя в префектуре Эхиме.

Современное профессиональное сумо сочетает в себе элементы спорта, культурных и религиозных традиций, шоу и бизнеса. Япония – единственная страна, где проводятся соревнования профессиональных борцов-сумотори. Организатор и куратор профессионального сумо – Японская ассоциация сумо.

Предыстория сумо

Достоверных данных о месте возникновения сумо нет. Согласно одной из наиболее вероятных версий, сумо пришло на Японские о-ва через Корейский п-ов из Китая и Монголии. Его носителями были кочевые племена, чьи потомки сохранили борьбу, напоминающую древнее сумо. В соответствии с другой точкой зрения, родиной сумо могла быть Юго-Восточная Азия. Жители этого региона до сих пор принимают участие в борцовских поединках, надевая лишь набедренные повязки, тогда как народы, живущие севернее, одеваются для этого более основательно. Кроме того, приносимые во время церемоний на ринге подношения в виде риса, осьминога и морской капусты, по мнению некоторых исследователей, указывают на влияние «рисовой и рыбной культуры», пришедшей в Японию с юга.

Мифы и легенды

Самое раннее описание рукопашного поединка тикара-курабэ (япон. 力競べ – состязание в силе) содержится в мифолого-летописном своде «Кодзики» (712). Согласно этому мифу, судьба Японских о-вов однажды напрямую зависела от исхода поединка сумо. Богиня солнца Аматэрасу-омиками – направила с небес к земному богу Окунинуси-но микото, управлявшему страной Идзумо, преемника Такэмикадзути-но ками. Однако сын и наследник Окунинуси – бог Такэминаката-но ками, рассчитывавший получить власть над страной из рук стареющего отца, отказался подчиниться воле верховной богини и предложил её посланнику помериться силами и таким образом определить будущего правителя. Победу в состоявшемся поединке одержал Такэмикадзути. Такэминаката же был вынужден согласиться с переходом земли Идзумо во владение внука богини Аматэрасу.

В своде «Нихон сёки» (720) описывается проходивший перед глазами императора Суйнин в 7-й день 7-го месяца 7-го года его правления (23 до н. э.) поединок двух знаменитых воинов того времени – Номи-но Сукунэ и Тайма-но Кэхая. Победитель схватки – Номи-но Сукунэ – был обожествлён и почитается в Японии как родоначальник сумо.

В честь легендарного родоначальника сумо в Токио (в районе Сумида) в 1884 г. воздвигнут храм Номиносукунэ-дзиндзя, который регулярно посещают все руководители Ассоциации сумо во главе с её президентом. По традиции перед своим первым турниром в Токио ритуал выхода на борцовский помост в нём совершают борцы, удостоенные высшего звания – ёкодзуна (япон. 横綱 – великий чемпион).

Тесно связан с сумо и старинный столичный синтоистский храм Томиока-Хатимангу, основанный в 1627 г. и относившийся в период Эдо (1603–1868) к 10 главным святилищам. Храм известен как место рождения современного профессионального сумо: в 1684 г. здесь состоялись первые благотворительные поединки сумо. Впоследствии с разрешения сёгуна весной и осенью на территории храма проводились ежегодные турниры. В период Мэйдзи (1868–1912) храм стал покровителем сумо, укрепляя связь новой верховной политической силы с синтоизмом. На монументах на территории храма увековечены имена борцов, добившихся высших званий – одзэки и ёкодзуна, имеется музей. Борцы, удостоенные звания ёкодзуна, по традиции совершают в храме церемонию выхода на помост.

Сумо в древней Японии

Самые ранние свидетельства существования сумо на Японских о-вах относятся к 3–6 вв. (период Кофун, или эпоха курганной культуры). Среди предметов, обнаруженных при раскопках, – глиняные фигурки ханива, выполненные в виде воинов-борцов. Изображения поединков на ритуальной и бытовой глиняной посуде запечатлели не только пары борцов, но и зрителей. Историки предполагают, что поединки сумо были частью погребального ритуала.

Сумо в раннем Средневековье

Первые исторически достоверные сведения о состязаниях сумо в Японии относятся к 642 г.: по указанию императрицы Когёку 22-го дня 2-го месяца её правления при дворе состоялся праздник в честь посланника страны Пэкче (южная часть Корейского п-ова), на котором был устроен турнир воинов-силачей.

Начиная с периода Нара (710–794) борьба сумо стала дворцовой церемонией. В 719 г. императрица Гэнсё отдала указание о введении при дворе должности сумаи-но цукаса бэтто (япон. 相撲司別当 – главный церемониймейстер сумо).

В 728 г. император Сёму направил гонцов в 21 синтоистский храм страны с указанием молиться богам о покровительстве и заступничестве. Следующий год был урожайным, и император отдал приказ о проведении во всех храмах поединков сумо, чтобы отблагодарить богов за милость. Впоследствии турниры в знак благодарности богам устраивались ежегодно и в императорском дворце на 7-й день 7-го месяца (начало августа по Григорианскому календарю). Статус ритуала приобрело появление императора и его свиты на почётных зрительских местах (государственным мужам невысоких званий, а тем более простолюдинам смотреть поединки не дозволялось).

Приготовления к дворцовой церемонии сумо стали всё более тщательными. Наместникам в провинциях под угрозой сурового наказания и снятия с постов высылались строгие приказы набирать для участия лучших борцов. При дворе были введены специальные должности ответственных за набор борцов.

К этому времени сложилась система проведения турниров, правил и судейства. В день турнира борцов делили на две команды – «правых» и «левых», представлявших дворцовую стражу по правую и левую стороны от императора (отсюда и название). Каждую сторону курировали церемониймейстеры. Помоста для борьбы тогда не было; борьба проходила на ничем не ограниченной площадке, и победителем в поединке становился тот, кто опрокидывал своего соперника на землю. Борцам было запрещено хватать соперника за волосы, бить кулаками в голову и пинать ногами.

Утагава Куниёси. Триптих «Большой турнир по сумо на горе Акадзава». 1858.В период Хэйан (794–1185) турниры сумо при императорском дворе в Киото проводились уже на регулярной основе. Постепенно сложились основные правила сумо и система судейства. Главный турнир года организовывался 7-го числа 7-го месяца в честь поединка между Номи-но Сукунэ и Тайма-но Кэхая. Судья втыкал стрелу в землю на стороне победителя каждой схватки, а по окончании всех поединков подсчитывал стрелы и объявлял выигравшую сторону.

Утагава Куниёси. Триптих «Большой турнир по сумо на горе Акадзава». 1858.В период Хэйан (794–1185) турниры сумо при императорском дворе в Киото проводились уже на регулярной основе. Постепенно сложились основные правила сумо и система судейства. Главный турнир года организовывался 7-го числа 7-го месяца в честь поединка между Номи-но Сукунэ и Тайма-но Кэхая. Судья втыкал стрелу в землю на стороне победителя каждой схватки, а по окончании всех поединков подсчитывал стрелы и объявлял выигравшую сторону.

В технический арсенал борьбы входили как общепринятые ныне элементы (толчки, подсечки, подножки), так и оставшиеся за рамками разрешённых (например, удары руками и ногами в любую часть тела и т. д.).

Судивший поединок арбитр был главным и единственным судьёй. Однако если императору казалось, что исход поединка сомнителен, то по его знаку начальник гвардии мог дать указание о проведении повторной схватки. Существовали понятия начальной изготовки и повторного старта, который назначался арбитром в случае, если кто-либо из борцов совершал фальстарт.

В этот период сложился регламент экипировки борцов. На поединок они выходили в набедренных повязках тафусаги. Перед турниром все борцы для торжественного выхода перед императором надевали поверх набедренных повязок специальное охотничье кимоно каригину, а голову покрывали специальным остроконечным, цвета воронова крыла убором эбоси. В последующем каригину и эбоси стали основными элементами повседневной одежды придворной знати, а в современном сумо – униформой арбитра на ринге.

Сумо, однако, являлось не только зрелищем, но и средством военно-физической подготовки воинов. В 833 г. император Ниммё издал рескрипт, в котором сделал акцент именно на этой функции борьбы. А с 905 г., при императоре Дайго, поединки сумо стали составной частью триады регулярных придворных турниров наряду с состязаниями лучников и всадников.

Усиление воинского сословия буси и постепенное ослабление императорского двора обусловили закат придворного сумо. В последний раз такая церемония была проведена в 1174 г. при императоре Такакура.

Сумо в период сёгуната

В условиях усиления воинского сословия сумо всё больше распространялось как прикладное боевое искусство, средство воспитания духа и укрепления тела воинов-самураев.

В «Адзума кагами» («Восточное зерцало»), хронике правления сёгунского дома Минамото (правили в период Камакура в 1185–1333), целые разделы посвящены турнирам сумо как ритуалу при дворе сёгуна. В хронике особо подчёркивалось, что сёгун обязательно присутствовал на турнирах, регулярно проводимых при главном храме бога войны Хатимангу неподалёку от верховной ставки правителя в г. Камакура, и с холма Цуругаока наблюдал за состязаниями конных лучников (ябусамэ), скачками (кэйба) и поединками (сумаибито).

В период Муромати (1336–1573), когда правила династия сёгунов Асикага, при храме Хатимангу появились особые священнослужители, отвечавшие за проведение турниров по сумо. С совершенствованием турнирного ритуала, правил борьбы и регламентации судейства были фактически заложены основы будущего профессионального сумо.

Наряду с прикладным, воинским видом борьбы стало популярным «народное сумо», которое ведёт историю от древних ритуальных поединков в дни празднеств, посвящённых сбору урожая. В таких турнирах принимали участие крестьяне, ремесленники, торговцы и другие простолюдины. Поединки проходили где придётся, собирая толпы зрителей. Ни площадки, ни судей, ни ритуального одеяния борцов в таких поединках не было. Победителем выходил тот, кому удавалось повергнуть противника на землю или вытолкнуть его в толпу зрителей. Во многих случаях это было т. н. сумо-жертвоприношение: поединки сумаибито считались частью мольбы об урожае или ритуального благодарения за урожай.

В «Эпоху воюющих провинций» (1467–1568) во 2-й половине правления династии сёгунов Асикага, сумо стало по-настоящему массовым народным зрелищем. Крупные феодалы, князья даймё, устраивали в своих замках крупные турниры, в которых принимало участие по нескольку сотен борцов. Появляется понятие дзёран сумо – сумо в присутствии верховного военачальника сёгуна или феодала даймё.

Большим любителем и энтузиастом сумо считался могущественный военачальник Ода Нобунага (1534–1582), организовавший в 1570–1581 гг. целый ряд крупных турниров в своём замке Адзути. По свидетельствам летописцев, для участия в крупнейшем из них в феврале 1578 г. собрались около 1,5 тыс. воинов-борцов.

Золотой век сумо

Период Эдо (1603–1868) считается периодом расцвета средневекового сумо. С консолидацией власти в руках клана Токугава усиливается сословие купцов. Растущий спрос на новые формы времяпрепровождения совпадает с предложением – воины-самураи, не имеющие возможности использовать своё умение в сражениях, оттачивают мастерство в боевых искусствах мирного времени, в том числе сумо.

В это время власти санкционировали проведение турниров кандзин-дзумо (благотворительного сумо) – организуемых храмами поединков сумо во славу богов, сборы от которых шли на строительство новых и реконструкцию старых храмов, возведение мостов, прокладывание дорог.

С благотворительного сумо началось развитие профессионального сумо. С 1684 г. под патронажем храмов появились профессиональные организаторы турниров – тосиёри (япон. 年寄 – старейшины). Получая от храмов специальное разрешение на проведение турниров, они одновременно несли ответственность перед властями за организацию турниров и обеспечение порядка при их проведении. Первоначально турниры проводились нерегулярно на территории столичных храмов Томиока-Хатимангу, Эдзима-Сугияма-дзиндзя, Курамаэ-дзиндзя, Сиба-Симмэйгу и др. С 1744 г. они стали проводиться четыре раза в год в течение «десяти дней хорошей погоды». Случалось и так, что вследствие плохой погоды или политических неурядиц в сёгунате они затягивались на несколько месяцев. В 1768 г. турнир сумо был впервые проведён на территории буддийского храма Экоин в районе Рёгоку, где спустя 65 лет (с 1833) он стал проводиться на постоянной основе.

Постепенно регламентировались правила борьбы и атрибутика турниров. Сумо приобретало черты, легко узнаваемые в наши дни. До середины 17 в. поединки проводились без фиксированных границ схватки. С 1660-х гг. место схватки стали огораживать мешками с рисом. При этом первоначально площадка для борьбы имела квадратную форму, позже, во 2-й половине 17 – 1-й половине 18 вв., площадка стала круглой.

Кацукава Сюнсё. Борцы сумо Кадзигахама и Сэкиното. Гравюра. 1785.По углам площадки устанавливались обтянутые материей 4 цветов столбы, символизирующие стороны света и 4 богов, им покровительствующих. Над рингом появилась крыша, подобная крышам синтоистских храмов. В местах проведения поединков размещались деревянные таблички с именами участвующих в турнире борцов. Ранжирование борцов получило отражение в классификационных листах бандзукэ. Начали складываться постоянные группы наиболее сильных борцов, принимавших участие в турнирах, возникла система хэя – школ сумо. Во главе них становились старейшины тосиёри, бравшие себе имена, которые в дальнейшем передавались их наследникам.

Кацукава Сюнсё. Борцы сумо Кадзигахама и Сэкиното. Гравюра. 1785.По углам площадки устанавливались обтянутые материей 4 цветов столбы, символизирующие стороны света и 4 богов, им покровительствующих. Над рингом появилась крыша, подобная крышам синтоистских храмов. В местах проведения поединков размещались деревянные таблички с именами участвующих в турнире борцов. Ранжирование борцов получило отражение в классификационных листах бандзукэ. Начали складываться постоянные группы наиболее сильных борцов, принимавших участие в турнирах, возникла система хэя – школ сумо. Во главе них становились старейшины тосиёри, бравшие себе имена, которые в дальнейшем передавались их наследникам.

Андо Хиросигэ. Поединок сумо на территории храма Экоин. Гравюра.Местами особой популярности сумо в начале 18 в. стали крупнейшие города запада страны – Киото и Осака, где формировались ассоциации профессиональных борцов. Регион Кансай собирал лучших борцов страны, была введена система их градации, сильнейшие получали звания одзэки, сэкивакэ и комусуби. Появился институт спонсорства сильных борцов крупными феодалами. Известные сумотори получали церемониальный передник кэсё-маваси с вышитым на нём именем спонсора, большое денежное довольствие и статус самурая, если у них до этого не было военного прошлого. Турниры приобретали всё более организованную форму, борцы ранжировались в соответствии с положением в классификационном листе, сумо стало профессиональным.

Андо Хиросигэ. Поединок сумо на территории храма Экоин. Гравюра.Местами особой популярности сумо в начале 18 в. стали крупнейшие города запада страны – Киото и Осака, где формировались ассоциации профессиональных борцов. Регион Кансай собирал лучших борцов страны, была введена система их градации, сильнейшие получали звания одзэки, сэкивакэ и комусуби. Появился институт спонсорства сильных борцов крупными феодалами. Известные сумотори получали церемониальный передник кэсё-маваси с вышитым на нём именем спонсора, большое денежное довольствие и статус самурая, если у них до этого не было военного прошлого. Турниры приобретали всё более организованную форму, борцы ранжировались в соответствии с положением в классификационном листе, сумо стало профессиональным.

Чуть позднее к городам региона Кансай присоединилась и столица сёгуната Эдо (будущий Токио). Хотя организации сумо в Эдо, Осаке и Киото существовали параллельно (в стране ещё не было общенациональной организации), они не изолировались друг от друга.

К концу 18 в., по мере усиления роли столицы сёгуната, Ассоциация сумо Эдо постепенно заняла главенствующие позиции в Японии. Сюда стягивались лучшие силы сумо. Молодые борцы со всей страны стремились в столицу для того, чтобы потренироваться с именитыми мастерами.

Шла дальнейшая регламентация сумо. Разрабатывались правила ритуалов очищения, исполняемых перед схватками, введены лицензии для борцов высшего ранга – ёкодзун, регламентирована церемония их выхода на помост в специальных богато расшитых церемониальных передниках кэсё-маваси.

Церемониальные передники борцов сумо.В 1789 г. в Ассоциации сумо Эдо выданы первые 2 таких передника кэсё-маваси выдающимся борцам – Таникадзэ Кадзиносукэ и Оногава Кисабуро.

Церемониальные передники борцов сумо.В 1789 г. в Ассоциации сумо Эдо выданы первые 2 таких передника кэсё-маваси выдающимся борцам – Таникадзэ Кадзиносукэ и Оногава Кисабуро.

Сумо превратилось в неотъемлемую часть жизни народа, оказывало немалое влияние на культуру и искусство страны. Появились литературные произведения, в которых описывались турниры по сумо. В традиционном театре кабуки шли пьесы, где главными действующими лицами являлись популярные борцы. Во всемирно известной японской гравюре укиё-э сложился самостоятельный жанр – сумо-э (япон. 相撲絵 – картины о сумо). Недорогие гравюрные портреты популярных борцов – любимцев публики, зарисовки поединков сумо или картины, изображающие церемонии выхода на дохё борцов, расходились по всей стране огромными по тем временам тиражами.

Борцы сумо постепенно приобретали более высокий социальный статус. Находясь «под крылом» спонсора-феодала, они получают довольство, сопоставимое с тем, которое получали стоявшие высоко в социальной табели о рангах знаменосцы, а также жильё и одежду. Сами они приравнивались к беспоместным самураям, что для выходцев из крестьянских семей означало стремительное продвижение по социальной лестнице, и получали право на ношение двух мечей.

При всей своей огромной популярности в народе сумо вело «кочевой» образ жизни, перебираясь из одного места в другое. Турниры проводились в основном на территории храмов раз в полгода под открытым небом, нередко из-за непогоды надолго прерываясь и затягиваясь. Лишь в 1833 г. сумо получило постоянную «прописку» на территории буддийского храма Экоин в районе Рёгоку, где вплоть до 1907 г. и проходили официальные турниры.

Периоды Мэйдзи и Тайсё (1868–1926)

После реставрации Мэйдзи 1868 г., в результате которой в стране был свергнут режим сёгуната и восстановлена власть императора, для сумо наступили тяжёлые времена. Стремительная модернизация Японии, открытие страны для внешнего мира после двух веков затворничества, насаждение «западного образа жизни» оказали огромное влияние на общественное мнение, умонастроения населения. Сторонники исконно японских традиций в культурной и общественной жизни страны объявлялись реакционерами и ретроградами.

Яростным нападкам подверглось и сумо. Самые ретивые японские прогрессисты требовали в законодательном порядке запретить его как варварский пережиток феодализма. В соответствии с указом «О запрете обнажённого тела» 1871 г. многие борцы сумо в Токио подверглись не только денежным штрафам, но и наказаниям кнутом. Указом «О причёсках и холодном оружии» того же года запрещались самурайские пучки на голове – неотъемлемый атрибут борцов сумо.

С ликвидацией класса феодалов-землевладельцев сумо лишилось поддержки меценатов. Профессиональные школы сумо и множество борцов остались без средств к существованию и были вынуждены искать новые источники доходов. Сумоисты брались за любую работу – строили и ремонтировали храмы, нанимались носить стяги императорской фамилии во время парадов. В Токио было создано самостоятельное пожарное подразделение, в котором трудились 56 борцов-профессионалов.

Точку в спорах о том, быть или не быть древней японской борьбе, поставил сам император Мэйдзи, который, как утверждают, сам в годы юности любил побороться на досуге. По «высочайшему соизволению» в 1884 г., впервые за последние 700 лет, в специальном зале Энрёкан в присутствии императора был проведён показательный турнир сумо, который символизировал общественное признание сумо и пристальное внимание к нему императора.

На волне общей демократизации Токийская ассоциация сумо в 1888 г. внесла целый ряд прогрессивных поправок в турнирный регламент. Избирался директорат ассоциации, устанавливалась зарплата для борцов, право окончательного утверждения итогов поединков передано от судьи на ринге боковым судьям. На турниры разрешили допускать женщин-зрительниц.

В 1890 г. официальный ранг ёкодзуна впервые появился в классификационном листе бандзукэ, и, таким образом, окончательно сложилась современная классификация рангов борцов сумо.

Популярность сумо росла, и Токийская ассоциация сумо приняла решение о строительстве в районе Рёгоку постоянно действующей площадки – Дворца сумо «Кокугикан», в котором с тех пор проводятся все токийские турниры. Турниры начали проводиться по 10-дневной, а с мая 1923 г. – по 11-дневной системе.

Руководители Токийской ассоциации сумо сделали немало для популяризации сумо, причём не только в Японии, но и за рубежом. Большая заслуга в этом принадлежала руководителю школы Дэваноуми, бывшему ёкодзуне Хитатияме Таниэмону. Он превратил школу сумо в крупнейшую (более 100 борцов) в стране, воспитав 3 ёкодзун. Благодаря его усилиям в сумо был принят новый регламент поведения борцов в обществе, согласно которому сумотори должны были являться в свет «одетыми строго и красиво» в соответствующее своему рангу кимоно и «вести себя учтиво и вежливо, как подобает рыцарю». В целях популяризации сумо Хитатияма Таниэмон в 1909 г. побывал в США, где был принят президентом Т. Рузвельтом в Белом доме (в качестве подарка Хитатияма Таниэмон преподнёс президенту США самурайский меч с золотой отделкой) и провёл несколько показательных выступлений.

В 1910 г. делегация Киотоской ассоциации сумо во главе с ёкодзуной Оикари Монтаро приняла участие в первых зарубежных показательных выступлениях профессиональных сумотори в Лондоне. В 1914 г. группа борцов во главе с ёкодзунами Татиямой Минээмоном и Отори Танигоро совершила поездку с показательными выступлениями на Гавайи, а в 1915 г. другая группа – в США.

Осенью 1923 г. в результате Великого землетрясения Канто, принёсшего большой ущерб, разрушенным оказался и Дворец сумо «Кокугикан». Однако уже спустя несколько лет «Кокугикан» был восстановлен.

Период Сёва (1926–1989)

В 1925 г. в императорском дворце был устроен показательный турнир, победитель был награждён Кубком, который затем стал главной наградой турниров. Последовала серия институциональных преобразований – с 1926 г. победителю турнира в индивидуальном разряде вручался Кубок императора, а система командных соревнований упразднялась. В 1927 г. принято решение о роспуске практически обанкротившейся Осакской ассоциации сумо и слиянии её с Токийской (ставшей в 1925 Японской ассоциацией сумо).

В 1927–1932 гг. ежегодно проводят 4 официальных 11-дневных турнира – в январе и мае в Токио, в марте и сентябре (или октябре) в Осаке, Киото, Нагое, Хиросиме или Фукуоке.

Важным этапом в развитии сумо стало начало в 1928 г. прямых радиотрансляций с турниров (первоначально некоторые руководители Ассоциации сумо выступали категорически против нововведения, опасаясь, что радиотрансляции уменьшат число зрителей в зале). В этой связи было введено правило ограничения времени подготовки к схватке. Изменения произошли и в правилах проведения поединков: на помост стали наносить 2 белые линии изготовки борцов, а сама площадка была несколько расширена в диаметре (до 4,55 м). Введены победа ввиду неявки соперника, а также повторное проведение поединка в случае опротестования боковыми судьями решения арбитра на ринге. Была увеличена численность судейской бригады – к рефери на ринге и 4 боковым судьям добавился главный боковой судья. Все боковые судьи были пересажены с мест у столбов, поддерживающих синтоистскую крышу над помостом, на места у подножия помоста. Продолжительность официальных турниров была увеличена с 10 до 13, а затем и до 15 дней. Благодаря нововведениям турниры стали проходить более динамично и зрелищно.

Свидетельством популярности сумо в японском обществе в те годы может служить и то, что оно стало школьным предметом в процессе физического воспитания мальчиков.

С началом в 1941 г. Тихоокеанской войны жизнь сумо, как и всё в Японии, претерпела сильные изменения. Многие молодые борцы были призваны в армию, а те, кто был старше и выше по рангу, мобилизованы в трудовые бригады для работы на фабриках и заводах. Целый ряд школ сумо был разрушен. Как и большинство населения страны, борцы голодали – многие из них похудели на треть.

Тем не менее официальные турниры продолжали проводиться вплоть до января 1944 г., когда Дворец сумо «Кокугикан» был реквизирован военными, которые разместили в нём завод по производству боеприпасов. Однако и тогда турниры сумо не прекратились: местом проведения ноябрьского турнира в 1944 г. стала временная площадка, возведённая на токийском бейсбольном стадионе «Коракуэн».

Во время бомбардировок Токио в марте 1945 г. район Рёгоку, где находился Дворец сумо, сильно пострадал. Выгорел и сам «Кокугикан», став непригодным для армии. Многие школы сумо выехали из этого района. Два борца высшей лиги – Тоёсима Масао и Мацурагата Тацуя – погибли в огне бомбардировок.

В июне 1945 г. в понёсшем большой урон «Кокугикане» состоялся последний турнир военного времени (поединки борцов лиг макусита и ниже были проведены заранее на площадке школы Касугано в закрытом формате). Ассоциация сумо, опасавшаяся новых бомбёжек, не продавала на него билеты. Зрителями были лишь непосредственные участники турнира, члены Ассоциации сумо и раненые солдаты. Соревнования проходили в отсутствие света, с дырявой крышей и условно обозначенным на земле рингом.

Сразу после войны потерпевшая поражение Япония была оккупирована войсками союзников. Основная забота руководителей Ассоциации сумо состояла в том, чтобы прозондировать отношение оккупационных властей к сумо и выяснить, можно ли рассчитывать на то, что национальный спорт не будет запрещён. Американцы дали добро на проведение турнира в ноябре в «Кокугикане».

Несмотря на все трудности, осенний турнир 1945 г. прошёл успешно. В каждый из его 10 дней зал заполнялся полностью.

В декабре 1945 г. верховное командование союзников объявило о решении реквизировать «Кокугикан», где были размещены служебные помещения для солдат и офицеров. В условиях нехватки продовольствия в городах вся 1-я половина 1946 г. ушла у Ассоциации сумо на поиски пропитания для спортсменов. С этой целью была организована серия показательных выступлений по стране. В качестве входной платы жители японской глубинки, в основном сельскохозяйственных районов, приносили еду для борцов.

В ноябре 1946 г. спортсмены вернулись в Токио для участия в 13-дневном турнире. Вскоре после турнира союзники разрешили провести в «Кокугикане» церемонию ухода из сумо ёкодзуны Футабаямы Сададзи, которая стала последним мероприятием, проведённым в старом Дворце сумо.

Не имея возможности проводить турниры в «Кокугикане», Ассоциация сумо обратилась к оккупационным властям за разрешением на проведение в июне 1947 г. турнира под открытым небом на территории парковой зоны столичного синтоистского храма Мэйдзи-дзингу. Согласие было получено.

В октябре 1948 г. было возобновлено проведение турниров и в Осаке. Именно в это время были приняты решения о проведении решающих поединков за первенство в случае, если два (или больше) спортсмена закончат турнир с одинаковым результатом, а также о 3 специальных призах турниров.

С мая 1949 г. началось проведение турниров сумо в 15-дневном формате.

В июне 1951 г. большая группа сумотори совершила поездку с показательными выступлениями в США, посетив Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Чикаго, где японских борцов сумо попросили надеть трусы под борцовские пояса симэкоми.

С 1953 г. начались прямые телевизионные трансляции с официальных турниров и сумо стало доступным практически всему населению Японии.

В сентябре 1954 г. введён в строй новый Дворец сумо в токийском районе Курамаэ. Он стал главным пристанищем всех любителей борьбы на следующие 34 года. Во дворце торжественно открыли Музей сумо. Число ежегодно проводимых турниров увеличилось с 2 до 3 в 1949 г., до 4 в 1953 г., до 5 в 1957 г. и 6 в 1958 г. – данный формат сохраняется и поныне (на 2023).

Популярность сумо как зрелища в стране стремительно росла, чему в значительной степени способствовало появление талантливых борцов 1950-х гг. Тотинисики Киётаки и Ваканоханы Кандзи I. Соревнование 2 спортсменов в период их пребывания на «олимпе» сумо, вошедшее в историю борьбы как «эпоха Тоти-Вака», позволило полностью раскрыться их таланту, технически и тактически обогатило сумо, способствовало росту его популярности.

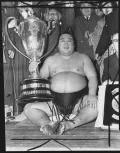

Уход 2 лидеров с помоста совпал со взлётом Тайхо Коки. Дебютировавший в высшей лиге в мае 1960 г. Тайхо уже в ноябре того же года, в 20 лет, выиграл свой первый турнир. В общей же сложности 48-й ёкодзуна за свою карьеру выигрывал Императорский кубок 32 раза, и только спустя без малого 50 лет это достижение было превзойдено.

В 1960-е гг. в Ассоциации сумо были проведены важные реформы, в том числе установлена месячная зарплата для борцов двух высших лиг, введена система обязательного выхода старейшин и судей на пенсию по достижении соответствующего возраста и др.

С середины 1960-х гг. Ассоциация сумо в целях пропаганды национальной борьбы начала проводить показательные выступления за рубежом. В общей сложности «караван» сумо отправлялся в путешествие по миру более 20 раз, в том числе в 1965 г. в Москву и Хабаровск.

В 1-й половине 1970-х гг. на помосте блистали ёкодзуны Вадзима Хироси, Китаноуми Тосимицу и одзэки Таканохана Синдзи. Вадзима, который пришёл в профессиональное сумо лишь после окончания университета в 1970 г., сумел тем не менее выиграть в общей сложности 14 турниров. Китаноуми же победил в 24 турнирах и даже превзошёл некоторые рекорды Тайхо. Легковес Таканохана, одержав победу в двух турнирах, в течение долгого времени был обладателем рекорда продолжительности выступления в звании одзэки (50 турниров).

В сентябре 1984 г. был проведён последний турнир в старом Дворце сумо «Курамаэ». А в январе 1985 г. любители сумо получили новый «Кокугикан» в столичном районе Рёгоку близ реки Сумида.

Периоды Хэйсэй (1989–2019) и Рэйва (2019 – поныне)

Во 2-й половине 1980-х гг. интерес к сумо в стране подпитывался успешными и яркими выступлениями борца новой плеяды – 58-го ёкодзуны Тиёнофудзи Мицугу.

Тиёнофудзи практически безраздельно «царствовал» в сумо на протяжении почти 10 лет. Свой относительно небольшой вес (127 кг) он компенсировал необыкновенной силой, быстротой и богатым техническим арсеналом. Получивший за твёрдость характера, смертельную хватку и суровый взгляд прозвище Волк Тиёнофудзи выиграл 31 турнир (3-й результат в истории сумо).

После ухода Тиёнофудзи в 1992 г. арену покинули ещё 3 великих чемпиона – Онокуни Ясуси, Асахифудзи Сэйя и Хокутоуми Нобуёси. В результате в середине 1992 г. сложилась беспрецедентная за 60 лет ситуация, когда в течение 5 турниров сумо осталось без единого ёкодзуны. Турниры начали терять остроту, залы – зиять пустотами свободных мест. Зрители и болельщики стали всё чаще смотреть в сторону бейсбола и футбола.

«Нишу» в высших эшелонах иерархии сумо заполнили стремительно набравшие силу выходцы из Гавайев. После побед в турнирах в ноябре 1992 г. и в январе 1993 г. высшее звание ёкодзуна присвоено гавайцу Акэбоно Таро, ставшему первым из иностранцев обладателем этого титула. Вслед за ним на вершину сумо поднялся Мусасимару Коё. Акэбоно и Мусасимару одержали соответственно 16 и 22 победы в турнирах.

В этот же период произошло слияние школ Фудзисима и Футагояма. Объединённая школа Футагояма, которую возглавил бывший одзэки Таканохана Тосиаки, стала на 10 лет (1993–2003) самой многочисленной и мощной в сумо. Школа дала миру сумо выдающуюся плеяду борцов, включая братьев-ёкодзун – 65-го ёкодзуну Таканохану Кодзи и 66-го ёкодзуну Ваканохану Масару.

Младший из братьев – Таканохана Кодзи – стал одним из самых популярных борцов современной истории. В 17 лет и 8 месяцев он установил рекорд, открыв дверь в высшую лигу макуути. За свою 15-летнюю карьеру одержал 22 победы в официальных турнирах, в том числе 4 с абсолютным результатом 15:0 и 4 подряд (с марта по сентябрь 1996). В 1995 г. любители сумо стали свидетелями беспрецедентного зрелища: в дополнительном поединке за первенство сошлись два брата – Таканохана и Ваканохана. Победу в той схватке одержал Ваканохана.

В середине 2000-х гг. наблюдалось ослабление позиций школы Футагояма, сошла и «гавайская волна». На смену старым лидерам в сумо пришла плеяда выходцев из Монголии. Фаворитом новой волны надолго стал 68-й ёкодзуна Асасёрю Акинори, сочетавший многочисленные яркие победы и рекорды (одержал победу в общей сложности на 25 турнирах, в 2005 впервые в истории сумо выиграл все турниры в течение календарного года) с громкими скандалами.

В этот же период мир сумо сотрясла череда скандалов. В 2008 г. президент Ассоциации сумо ушёл в отставку, взяв на себя ответственность за «скандал с марихуаной», в котором были замешаны борцы сумо. В 2010 г. общественность была потрясена «скандалом с азартными играми», в которых участвовали сумоисты (борцам сумо официально запрещено играть на тотализаторе). В 2011 г. вскрылся скандал с «договорными поединками» борцов. Затем последовали скандалы с драками и рукоприкладством борцов, нарушениями закона о правилах дорожного движения (езда без водительских прав, дорожно-транспортные происшествия) и правил Ассоциации сумо о запрете борцам садиться за руль автомобиля, обвинениями одного из судей в сексуальных домогательствах.

Преодолеть «чёрную полосу» и сосредоточить внимание общественности и любителей сумо на самой борьбе помогли яркие победы и рекорды борцов нового поколения. В 2010 г. 69-й ёкодзуна монгольский борец Хакухо Сё установил новый рекорд беспроигрышной серии поединков (после введения системы 6 турниров в год) – 63, в 2015 г. превзошёл казавшийся незыблемым рекорд великого Тайхо Коки по числу побед в турнирах, а затем и довёл его до 45. Он установил ещё ряд рекордов – по общему числу побед за карьеру, по общему числу турнирных побед с абсолютным результатом, по числу турнирных побед с абсолютным результатом в течение календарного года, стал ёкодзуной с самым продолжительным стажем (13 лет).

Начавшийся в 2019 г. период Рэйва уже вошёл в историю сумо многими неординарными событиями. Это и неожиданные победы в турнирах борцов, занимавших последнюю строчку в классификации высшей лиги макуути (в январе 2020 Кубок императора завоевал 17-й маэгасира Токусёрю Макото, а в июле – 17-й маэгасира Тэрунофудзи Харуо). Это и крайне редкая отмена турнира, и проведение в 2020 г. – впервые в истории сумо – турнира при полном отсутствии зрителей из-за пандемии коронавируса, и перенос по той же причине ноябрьского турнира 2020 г. из Фукуоки в Токио. Это и восхождение 73-го ёкодзуны Тэрунофудзи Харуо – 5-го монгола и 7-го иностранца, получившего высшее звание в сумо, сумоистская карьера которого по амплитуде перепадов не имеет прецедентов: «падение» с ранга одзэки в пятый дивизион из-за пропусков турниров вследствие многочисленных операций на коленях и последующее возвращение на вершину сумо.

Основные сведения

Площадка для борьбы

Поединки борцов сумо происходят на ринге – дохё (япон. 土俵, буквально – глина и рисовые мешки).

В широком смысле термином «дохё» обозначается всё глиняное сооружение, возводимое в зале, – трапециевидный помост квадратной формы. В узком смысле под ним подразумевают внутренний круг на поверхности помоста, в котором и происходит схватка борцов-рикиси.

Изготовление помоста начинается за 4–5 дней до турнира. В этой работе принимают участие около 20 штатных сотрудников Ассоциации сумо. Отводится на неё всего 72 ч.

Площадка для борьбы сумо (дохё).Строительный материал – глина особого сорта аракида – добывается на берегах реки Сумида в г. Кавагоэ префектуры Сайтама, к северу от Токио. Эта глина, отличающаяся повышенной вязкостью, по своему составу идеально подходит для возведения помоста, поскольку устойчиво «держит форму». Для изготовления помоста размером 6,7 × 6,7 м у основания и 5,7 × 5,7 м на поверхности при высоте 54–60 см требуется не менее 45 т глины. Все работы выполняются вручную, хотя и с помощью специальных инструментов – трамбовок, колотушек, граблей, мотыг, жердей, лопат.

Площадка для борьбы сумо (дохё).Строительный материал – глина особого сорта аракида – добывается на берегах реки Сумида в г. Кавагоэ префектуры Сайтама, к северу от Токио. Эта глина, отличающаяся повышенной вязкостью, по своему составу идеально подходит для возведения помоста, поскольку устойчиво «держит форму». Для изготовления помоста размером 6,7 × 6,7 м у основания и 5,7 × 5,7 м на поверхности при высоте 54–60 см требуется не менее 45 т глины. Все работы выполняются вручную, хотя и с помощью специальных инструментов – трамбовок, колотушек, граблей, мотыг, жердей, лопат.

Для оградительных целей на площадке используется строго регламентированное (66) число тавара – цилиндрических, диаметром около 15 см и длиной 56–78 см, мешков из рисовой соломы. Все они плетутся вручную и набиваются песком, гравием и глиной. В глину зарывается около 60 % мешка, остальное (высотой около 5–6 см) лежит на поверхности.

Для оградительных целей на площадке сумо используется мешки из рисовой соломы – тавара.Борцы и судьи поднимаются на помост по 10 фумидавара («ступенькам»), которые выкладываются на боковых гранях помоста из мешков тавара и расположены на одинаковом расстоянии друг от друга с каждой стороны ринга; 28 мешками сотодавара («внешними») окантован квадратный периметр верхней части помоста. В каждом из углов помоста расположены 4 мешка кадодавара («угловые»).

Для оградительных целей на площадке сумо используется мешки из рисовой соломы – тавара.Борцы и судьи поднимаются на помост по 10 фумидавара («ступенькам»), которые выкладываются на боковых гранях помоста из мешков тавара и расположены на одинаковом расстоянии друг от друга с каждой стороны ринга; 28 мешками сотодавара («внешними») окантован квадратный периметр верхней части помоста. В каждом из углов помоста расположены 4 мешка кадодавара («угловые»).

За двумя из них – в южном и западном углах – размещаются корзинки с солью. Сами поединки проходят на круге диаметром 4,55 м.

Двадцать тавара, которыми ограничивается собственно место схватки, носят название сёбудавара («боевые»), или утидавара («внутренние»). Четыре из них – токудавара («специальные») укладываются на каждой из сторон помоста несколько отступив от круга (изначально, когда поединки сумо проводились на открытом воздухе, токудавара имели дренажное предназначение – через них сливали накапливавшуюся в дождливую погоду на ринге воду). Это единственные места на площадке, где можно заступить за общий контур круга. На восточной и западной сторонах расположены официальные входы на помост – нидзигути («двойной вход»), названные так из-за схожести двух расположенных друг над другом токудавара и фумидавара с изображением японского иероглифа «два».

Огороженная соломенными кулями круглая часть ринга обсыпается с внешней стороны на ширину примерно 25 см песком, который называется «змеиный глаз» (дзя-но мэ). Он играет роль своего рода пограничной полосы, по состоянию которой судьи, если у них возникает сомнение, проверяют, имел ли место заступ борца за площадку ринга. Перед каждой схваткой полоса тщательно готовится, все отпечатки и следы на ней заметаются.

В центре ринга расположены вытянутые к северу и югу стартовые линии спортсменов (сикири-сэн). Эти линии длиной 90 см и шириной 6 см расположены на расстоянии 70 см друг от друга. Во время проведения турниров они ежедневно подкрашиваются и чистятся.

Каждая из сторон помоста имеет специальное название. Сторона, к которой обращён лицом судья на ринге в момент подготовки и начала поединка, называется сёмэн («передняя», или «фасадная»). Она же служит точкой отсчёта для определения других сторон. Сторона напротив неё носит название муко-дзёмэн («противоположная передней»). Слева от неё всегда находится хигаси-гава («восточная сторона»), а справа – ниси-гава («западная»). Такой принцип был впервые использован при строительстве древней японской столицы Киото, где император всегда сидел лицом к югу. При этом расположение сторон дохё не обязательно совпадает с расположением сторон света. В токийском Дворце сумо «Кокугикан» императорская ложа на самом деле расположена на 2-м этаже южного крыла, хотя в соответствии с традицией сторона, где она находится, именуется сёмэн и считается северной.

Император Японии Хирохито прибыл на турнир во Дворец сумо «Кокугикан». Токио. 1980.Спортсмены, расположенные по жеребьёвке «на востоке», выходят на помост с юго-восточной стороны, а борцы, отнесённые к «западу», – с юго-западной. Судья на ринге всегда ожидает их на «противоположной передней» стороне.

Император Японии Хирохито прибыл на турнир во Дворец сумо «Кокугикан». Токио. 1980.Спортсмены, расположенные по жеребьёвке «на востоке», выходят на помост с юго-восточной стороны, а борцы, отнесённые к «западу», – с юго-западной. Судья на ринге всегда ожидает их на «противоположной передней» стороне.

Теоретически помост должен возводиться заново к каждому турниру. В местах проведения официальных турниров вне Токио именно так и получается, поскольку содержать его круглый год из-за одного турнира нерентабельно. В Токио же, где турниры проводятся трижды в год, основание глиняного помоста оставляют нетронутым, а меняют лишь его верхнюю треть. Для замены верхней части ринга требуется 8 т глины.

По окончании строительства проводится ритуал освящения ринга (дохё-мацури). Облачённый в одежды синтоистского священника судья на ринге высшей категории приносит подношения – в центре дохё обязательно должны быть зарыты каштан, плод китайского мисканта, сушёная каракатица, морские водоросли, мытый рис и соль. Чтобы призвать удачу и получить благословение богов, он поливает посевы священным сакэ и произносит молитвы.

Над рингом висит цуриянэ, или яката, – сооружённая в стиле симмэй синтоистская крыша размером 6,65 × 9,9 м и высотой 8,8 м, которая весит 6,25 т. Её каркас выполнен из алюминия, а покрыта она деревянными панелями из дзельквы и криптомерии.

Крыша над рингом. Дворец сумо «Кокугикан», Токио. 1985.

Крыша над рингом. Дворец сумо «Кокугикан», Токио. 1985.

Конёк крыши цилиндрической формы, с резными украшениями кацуоги, символизирующими умиротворение площадки для борьбы. Выступающие над крышей деревянные стропила тиги символизируют неподвижность.

Нижняя часть крыши задрапирована фиолетовой тканью шириной около 120 см, на которой вышит герб Ассоциации сумо.

По углам крыши свисают фуса, или сибуса, – разноцветные декоративные кисти, символизирующие 4 стороны света, 4 времени года и 4 покровительствующих им богов:

зелёная – восток, весну и Сэйрю, бога Зелёного дракона;

красная – юг, лето и Сюдзяку, бога Красного воробья;

белая – запад, осень и Бякко, бога Белого тигра;

чёрная – север, зиму и Гэмбу, бога Чёрной черепахи.

Каждая кисть достигает 210 см в длину, 10 см в диаметре и весит 17,8 кг. Расстояние от кисти до пола также регламентировано и составляет 212 см.

В дни, когда распродаются все входные билеты, над крышей с 4 сторон поднимаются полотняные свитки с иероглифами, читающимися манъин онрэй («Благодарим за то, что сегодня все места заняты»).

Правила сумо

Для определения победителя поединка применяются 2 основных правила. Проигравшим считается тот, кто:

первым покинет пределы ринга;

первым коснется поверхности земли любой частью тела.

Даже если борец коснулся земли лишь кончиками волос, он считается проигравшим. Волосы рассматриваются как часть тела спортсмена. Именно поэтому обычно многие борцы в случае падения стараются поднять голову как можно выше, дабы избежать касания земли волосами прежде, чем телом.

Также в профессиональном сумо отсутствует разделение по весовым категориям.

Технический арсенал сумо

Технические действия, которыми борцы добиваются победы, называются кимаритэ. На протяжении длительного времени в сумо было «канонизировано» 48 приёмов. В 20 в. технический арсенал сумо значительно расширился. В 1935 г. Ассоциация сумо официально признала 56 технических приёмов, которыми может быть достигнута победа, в 1955 г. этот список расширился до 68, в 1960 г. – до 70. С января 2001 г. в современном сумо официально признано 82 приёма.

Кацусика Хокусай. Приёмы борьбы сумо. Гравюра.Несмотря на наличие разнообразной технической базы, на практике используется в лучшем случае половина приёмов. Некоторые из них представляют собой не более чем вариацию основных приёмов и потому трудно «узнаваемы» не только для любителей, но и для профессионалов. Некоторые кимаритэ не встречаются в турнирной практике по 20–30 лет.

Кацусика Хокусай. Приёмы борьбы сумо. Гравюра.Несмотря на наличие разнообразной технической базы, на практике используется в лучшем случае половина приёмов. Некоторые из них представляют собой не более чем вариацию основных приёмов и потому трудно «узнаваемы» не только для любителей, но и для профессионалов. Некоторые кимаритэ не встречаются в турнирной практике по 20–30 лет.

В соответствии с действующей классификацией технические приёмы сумо делятся:

на базовые (кихон-вадза) – 7 приёмов, в которые входят в основном «таранные» и толчковые (цукидаси, цукитаоси, осидаси, оситаоси, ёрикири, ёритаоси, абисэтаоси);

«бросковые» – броски через бедро или спину (нагэ-тэ) – 13 (уватэнагэ, ситатэнагэ, котэнагэ, сукуинагэ, уватэдасинагэ, ситатэдасинагэ, косинагэ, кубинагэ, иппондзэои, нитёнагэ, ягуранагэ, какэнагэ, цукаминагэ);

захваты ног (броски зацепами ног) (какэ-тэ) – 18 (утигакэ, сотогакэ, тёнгакэ, кирикаэси, кавадзугакэ, кэкаэси, кэтагури, митокородзэмэ, ватасикоми, нимайгэри, коматасукуи, сотокомата, омата, цуматори, кодзуматори, сусотори, сусохараи, аситори);

броски прогибом (сори-тэ) – 6 (идзори, сюмокудзори, какэдзори, тасукидзори, сототасукидзори, цутаэдзори);

подкрутки (броски скручиванием) (хинэри-тэ) – 19 (цукиотоси, макиотоси, тоттари, сакатоттари, катасукаси, сотомусо, утимусо, дзубунэри, уватэхинэри, ситатэхинэри, амиути, сабаори, хариманагэ, осакатэ, кайнахинэри, гассёхинэри, токкуринагэ, кубихинэри, котэхинэри);

«особые приёмы» (токусю-вадза) – 19 (хикиотоси, хиккакэ, хатакикоми, сокубиотоси, цуридаси, окурицуридаси, цуриотоси, окурицуриотоси, окуридаси, окуритаоси, окуринагэ, окуригакэ, окурихикиотоси, варидаси, уттяри, кимэдаси, кимэтаоси, усиромотарэ, ёбимодоси).

Самым распространённым приёмом, которым одерживается до 30–40 % всех побед, является ёрикири. Противники обоюдно захватывают пояса друг друга, и один из борцов, проводя атаку, вытесняет соперника за пределы ринга.

Другой весьма распространённый приём – ёритаоси. В процессе силовой борьбы при обоюдном захвате пояса противник теснится на край площадки, а затем опрокидывается за её пределы.

Часто используется приём осидаси («выталкивание»), которым соперник выталкивается за пределы ринга. Может производиться как единовременно обеими руками, так и серией толчков в корпус.

Широко используется в борцовской практике опрокидывание толчком оситаоси, которым соперник опрокидывается на помост или за его пределы. При этом атакующий остаётся на ногах.

Приёмом цукидаси соперник выталкивается за пределы ринга поочерёдной работой рук.

Разновидностью цукидаси является цукитаоси. Соперник серией толчков опрокидывается на землю.

Хикиотоси – один из наиболее часто встречаемых толчковых приёмов. С помощью него борец опрокидывает соперника перед собой рывком вниз за одну или обе руки или же за переднюю часть пояса.

Один из самых эффектных приёмов в сумо – цуридаси: борец захватывает пояс соперника, поднимает его и выносит за пределы ринга.

Цуриотоси – разновидность цуридаси: захватив пояс соперника двумя руками, борец поднимает его и, не желая тащить к краю ринга, бросает на помост.

Приём окуридаси обычно не планируют заранее, а используют, когда подворачивается возможность оказаться позади соперника. После этого противник выталкивается в спину за пределы ринга.

Некоторые приёмы зрители не видят не просто по несколько лет, а десятилетиями. Одним из таких является иппондзэои – бросок через спину, захватом руки на плечо.

К достаточно редким приёмам относятся все сори-вадза – броски через спину, особенно тасукидзори – бросок соперника с использованием захвата «на мельницу».

Среди приёмов сумо есть один, названный по имени борца, впервые его применившего, – Кавадзу-гакэ («подсечка Кавадзу»). Согласно литературному памятнику 13 в. «Повесть о братьях Сога», в 1176 г. Кавадзу Сабуро одержал победу над чемпионом Матано Горо, выигравшим до того 21 схватку подряд. Не пожелавший смириться с поражением Матано неожиданно оторвал Кавадзу от земли, но тут же был повержен зацепом разноимённой ноги противника с внутренней стороны, получившим впоследствии имя её автора.

Помимо 82 официальных приёмов, ещё в 5 случаях спортсмен может быть признан победителем, не прилагая усилий. Это случаи хивадза, или хиги («не приёмов»), или самопроизвольных, невынужденных ошибок противника. К ним относятся:

исамиаси – не спровоцированный действиями соперника заступ за пределы дохё во время теснения лицом вперёд противника;

косикудакэ – не спровоцированное действиями противника падение назад в результате потери равновесия;

цукитэ – не спровоцированное действиями противника касание рукой поверхности дохё;

цукихидза – не спровоцированное действиями противника касание коленом поверхности дохё;

фумидаси – не спровоцированный действиями противника заступ за пределы дохё при движении назад.

В сумо существует также целый ряд тактических приёмов (уловок), которые, не являясь кимаритэ или хивадза (хиги), помогают достичь победы. Вот некоторые из них:

Татиаи хэнка – уход от стартового столкновения, когда борец шагом в сторону уворачивается от решительно пошедшего на него противника. Этот приём выводит противника из равновесия, даёт возможность для захвата его пояса и проведения контратаки.

Тобидогу («прыжковый инструмент») – уклонение от столкновения в прыжке в сторону. Особенно техничные рикиси могут при этом использовать для достижения победы в самом начале поединка подсечку.

Цуппари – серия быстрых и мощных пощёчин и тычков поочерёдно обеими руками в лицо или корпус противника, которые оказываются очень действенными с точки зрения выведения его из равновесия и последующего проведения победного приёма.

Харитэ («пощёчина») – серия ударов ладонями обеих рук по лицу соперника в самом начале схватки для получения тактического преимущества.

Хадзуоси – выталкивание противника с упором в подмышку одной или обеими руками с разведёнными широко в стороны большим и указательным пальцами (положение пальцев руки в форме «хадзу» – выемки на конце лука или стрелы).

Нодовадзэмэ («ожерелье») – мощные толчки кистями рук в горло противника. Эта тактика «удавки на горле» периодически используется многими борцами, однако подлинными её специалистами были ёкодзуны монголы Асасёрю Акинори и Харумафудзи Кохэй.

Оццукэ («давить и толкать») – блокирование одной рукой атакующей руки соперника в районе подмышки или локтя, предотвращая захват им пояса, и последующее его вытеснение.

Эффективным тактическим приёмом, хотя и «на грани фола», является катиагэ – атака соперника в ходе стартового столкновения с поднятой и согнутой в локте рукой, которая ставится под подбородок соперника. Может использоваться как в наступательном плане, так и в оборонительном, для остановки атаки соперника.

Захват передней части пояса противника (маэмицу-о тору) – не только хорошее средство защиты от цукиоси соперника, но и эффективный способ проведения атаки.

Выделяют 2 основные манеры ведения схватки в сумо – оси-дзумо («таранно-толчковое сумо») – и ёцу-дзумо («сумо с четырьмя руками на поясе», т. е. сумо с захватом пояса или туловища соперника).

Приверженцы оси-дзумо стремятся вести бой на расстоянии, без захвата пояса соперника, используя толчковые приёмы. Подобная манера ведения боя, если используется грамотно, эффективна для достижения быстрой и решительной победы. В то же время её последователи нередко выглядят беспомощно, если противнику удаётся провести захват их пояса.

Сторонники ёцу-дзумо считаются более техничными борцами. Положение, при котором оба борца осуществили обоюдный захват пояса, носит название ёцу-ми. У борцов, как и у обычных людей, одна из рук является более сильной, поэтому при захвате пояса противника они стремятся поудобнее схватиться именно более сильной рукой. Положение, в котором спортсмен захватил пояс соперника правой рукой из-под его левой руки, носит название миги-ёцу, а левой рукой из-под правой руки соперника – хидари-ёцу. Обоюдный захват пояса в удобной для обоих борцов позиции называется гаппури-ёцу, или аи-ёцу («полюбовный захват»), если соперники захватили пояса в неудобном для обоих положении, это кэнка-ёцу (от япон. 喧嘩, кэнка – ссора).

Если борцы могут одинаково хорошо вести поединок и в право-, и в левосторонней стойке, их называют намакура-ёцу.

Ещё один эффективный вид захвата пояса соперника обеими руками – мородзаси («обе руки под руками соперника»). Преимущество такого захвата состоит в том, что он даёт возможность атаки при одновременном блокировании попыток противника захватить пояс и предпринять аналогичные атакующие действия.

Запрещённые приёмы

Регламент сумо определяет ряд запрещённых приёмов (киндзитэ), к которым, в частности, относятся:

удары кулаком;

умышленное хватание за пучок волос на голове;

тычки в глаза, солнечное сплетение и прочие «жизненно важные места»;

дёргание за уши;

захват передней части пояса, прикрывающей гениталии, или протискивание пальцев за пояс противника и подтаскивание его;

захват горла;

удары ногой в живот или грудь;

выворачивание пальцев.

Использование борцом вышеуказанных приёмов квалифицируется как нарушение правил (хансоку) и ведёт к автоматическому признанию его проигравшим.

Одной из запрещённых на помосте является ситуация, при которой у борца непроизвольно развязывается передняя часть пояса и оголяются гениталии. Такому борцу за нарушение правил сразу засчитывается фудзёмакэ («поражение за нечистоту»). Случаи, когда у борца развязывается и падает на помост передняя часть пояса, которая прикрывает гениталии (маэтатэмицу), крайне редки, но всё же происходят.

Случаи частичного развязывания поясов у борцов достаточно редки, и поэтому в случае появления признаков того, что пояс ослаб, судья на ринге, не прибегая к наказанию борца, останавливает схватку, объявляет тайм-аут и подтягивает пояс, при необходимости закрывая спортсмена своим веером.

В сумо существуют понятия «ничьей» (хикивакэ), объявляемой, если спортсмены выбились из сил и не в состоянии продолжать поединок, и «ничьей по причине травмы» (итамивакэ), решение о которой выносится в случае, если схватка не может быть продолжена из-за получения спортсменом травмы. В обоих случаях решение принимается не рефери на ринге, а боковыми судьями. В современной истории сумо случаи итамивакэ и хикивакэ крайне редки: последний раз ничья по причине травмы была зафиксирована в 1999 г., а обычная ничья и того раньше – в 1974 г.

Регламентируется в сумо и пассивное ведение боя. При этом в соответствии с принятыми Ассоциацией сумо Правилами наказания за умышленно пассивное ведение поединка наказание грозит не только борцу, который придерживается подобной тактики, но и руководителю школы, в которой он состоит, несущему солидарную ответственность.

Современная организация профессионального сумо

Лиги сумо и ранги борцов

В профессиональном сумо существует 6 лиг разного уровня. В общей сложности в профессиональном сумо на 2023 г. около 700 борцов, которые распределяются по лигам следующим образом:

высшая лига макуути – 42 человека;

дзюрё – 28 человек;

макусита – 120 человек;

сандаммэ – 200 человек;

дзёнидан – нет фиксированного числа, в настоящее время около 220 человек;

дзёнокути – нет фиксированного числа, в настоящее время около 70 человек.

Попаданию борца в профессиональные лиги предшествует квалификационная категория маэдзумо («предварительное сумо»). В ней оказываются все новобранцы, сдавшие экзамены по окончании учебного центра при Ассоциации сумо. Участники схваток в маэдзумо не фигурируют в официальном классификационном листе, они лишь оспаривают это право.

Схватки борцов маэдзумо начинаются во 2-й день официальных турниров. «Проходным баллом» в профессиональное сумо считается достижение 3 побед в 7 поединках. Об итогах соревнований маэдзумо объявляется в середине (на 8-й день) официальных турниров, продолжающихся 15 дней, во время перерыва в поединках 3-й лиги. Новобранцу даётся полгода на то, чтобы пройти квалификационную категорию. Если за эти полгода ему не удаётся одержать 3 победы, он отчисляется.

Успешно прошедшие квалификационный барьер получают право выступать в низшей 6-й лиге – дзёнокути («начало», «пролог»), которая насчитывает в среднем 70–100 спортсменов. Руководитель школы сумо выбирает новобранцу «боевой псевдоним» сикона, под которым он будет выступать на официальных турнирах. Это имя вписывается в классификационный лист бандзукэ перед каждым турниром. Молодым борцам присваивается звание синдзё («новый дзёнокути»). В ходе церемонии зачисления в лигу дзёнокути новичков профессионального сумо представляют публике. Для этого случая они берут взаймы в своих школах нарядные церемониальные передники кэсё-маваси.

Новобранцам профессионального сумо положена пусть и скромная, но экипировка от школы: лёгкое летнее кимоно юката, деревянные сандалии гэта на босу ногу, «постоянный» борцовский пояс симэкоми для тренировок и выступлений на турнирах. Они начинают получать и первое денежное довольствие за участие в турнирах в размере 70 тыс. иен (около 500 долл.). Материально стимулируется и победа в турнире лиги – денежный приз составляет 100 тыс. иен (около 700 долл.). Если борец дзёнокути получает травму во время турнира, он может воздержаться от участия в следующем турнире без понижения в ранге с сохранением выплаты денежного довольствия за турнир. Если же травма была получена на тренировке или во время показательных выступлений, не говоря уже о бытовой травме, деньги не выплачиваются.

Следующая ступенька иерархической лестницы профессионального сумо – лига дзёнидан («второй уровень от начала»). Конкуренция здесь более жёсткая (формально число борцов в лиге не фиксировано, но в среднем здесь выступают около 200 спортсменов), но и заработки выше (победа в турнире лиги – 200 тыс. иен, или около 1,4 тыс. долл., денежное довольствие на каждый турнир – 75 тыс. иен, или порядка 530 долл.).

Согласно правилу, существующему в профессиональном сумо, спортсмен должен достичь лиги сандаммэ («третья категория») в течение 5 лет или за 30 турниров после прихода в сумо, в противном случае он должен покинуть его. В этой лиге 200 борцов, по 100 с восточной и западной сторон. Победа в турнире здесь оценивается более высоко (300 тыс. иен, или 2,1 тыс. долл.), выше и ежетурнирные выплаты (по 85 тыс. иен, или порядка 600 долл.). И внешне борцы лиги сандаммэ выглядят солиднее по сравнению с совсем молодыми – им положены верхние накидки хаори, штаны хакама и мягкие сандалии сэтта (хотя и на босу ногу).

Лига макусита («под занавесом») – высшая из «ученических» категорий, где борцы ещё не имеют «твёрдой» ежемесячной зарплаты, а получают турнирное довольствие. Здесь оно составляет 120 тыс. иен (около 850 долл.). Победа в турнире оценивается в 500 тыс. иен (более 3,5 тыс. долл.). Борцы макусита получают дополнительную экипировку – носки таби, пальто, тёплые шарфы для зимней погоды. В макусита выступают 200 спортсменов, по 100 с восточной и западной сторон.

Считается, что именно в макусита начинается подлинная шлифовка борца, формирование оптимального сочетания физической силы и технического мастерства. Однако нередки случаи, когда спортсмен, быстро достигший этой лиги, задерживается здесь на многие годы, передвигаясь внутри неё вверх и вниз. Случается и так, что, пробыв в макусита 10 лет и более, борец в конце концов покидает сумо.

В лиге дзюрё с 2004 г. выступает 28 дзюмаймэ (так официально называются борцы лиги) – по 14 с восточной и западной сторон. В Японии говорят, что между «верхом» лиги макусита и «низом» лиги дзюрё существует разница тэн-то ти («как между небом и землёй»). Даже первый номер в макусита продолжает оставаться торитэки – «подмастерьем» и ходить в помощниках у борцов более высоких лиг, тогда как даже последний, 14-й, номер в дзюрё – это уже носитель элитного ранга сэкитори («покоритель заставы»), который присваивается борцам 2 высших лиг. Став сэкитори, борец начинает пользоваться многими привилегиями:

носить прическу оитё («большой лист дерева гингко»), тогда как торитэки – лишь обычный пучок магэ;

носить плотное хлопковое кимоно (торитэки круглый год ходят в лёгкой хлопчатобумажной юката);

носить мягкие сандалии сэтта и носки таби (торитэки круглый год носят деревянные гэта на босу ногу);

носить поверх кимоно накидку хаори и штаны хакама (торитэки ходят без штанов и накидки);

иметь до 2 личных помощников цукэбито из числа торитэки, которые состоят у него на посылках и занимаются его хозяйственными проблемами (стирают исподнее, готовят еду, носят багаж, моют в бане, делают массаж и даже служат телохранителями);

надевать на тренировках белый пояс симэкоми (у торитэки пояс чёрного цвета);

во время турниров надевать шёлковый пояс симэкоми и прикреплённые к нему элегантные декоративные стрелы сагари (торитэки борются в одном и том же поясе на тренировках и на официальных турнирах, а сагари на их поясах больше схожи с верёвками);

участвовать в торжественном параде борцов перед началом поединков дохё-ири и надевать по этому случаю церемониальный передник кэсё-маваси (у торитэки нет ни парадов, ни передников);

иметь «твёрдый оклад» (у торитэки нет зарплаты, поскольку они официально числятся учениками);

иметь свою личную комнату в школе сумо (торитэки живут в одной большой коммунальной комнате);

иметь персональный лакированный бамбуковый чемодан акэни, в котором хранятся и перевозятся его пожитки;

освобождаться в школе сумо от подённой работы;

ложиться спать позже;

ходить в баню в числе первых и пользоваться услугами торитэки в качестве банщиков;

столоваться в школе сумо в числе первых, пользуясь при этом услугами торитэки в качестве поваров и официантов;

давать автографы тэгата (традиционные в Японии отпечатки ладоней борцов сумо);

иметь собственную группу поддержки;

жениться (получив разрешение руководителя школы).

Переход в категорию дзюрё влечёт за собой для борца не только права, но и обязанности. Сэкитори должен вести себя с достоинством, помня о реноме своей школы и Ассоциации сумо. Он должен отдавать себе отчёт в том, что каждый его «выход в народ» становится событием, а каждое сказанное им слово может быть превратно истолковано. Он должен думать уже не только о своей карьере, но и проявлять заботу о подрастающем в школе новом поколении борцов, словом и делом помогая их профессиональному становлению.

Общественная деятельность – важная часть жизни каждого сэкитори.По японским традициям, сэкитори обязаны преподносить подарки соответствующей стоимости тренерам, старейшинам и спонсорам по случаю тех или иных знаменательных событий (юбилеи, свадьбы, похороны и т. п.).

Общественная деятельность – важная часть жизни каждого сэкитори.По японским традициям, сэкитори обязаны преподносить подарки соответствующей стоимости тренерам, старейшинам и спонсорам по случаю тех или иных знаменательных событий (юбилеи, свадьбы, похороны и т. п.).

Высшая лига макуути, или макуноути («те, кто за занавесом»), – элита профессионального сумо. В ней борются 42 сумотори 5 категорий:

от 28 до 32 борцов маэгасира;

от 2 до 4 борцов комусуби;

от 2 до 4 борцов сэкивакэ;

от 2 до 4 борцов одзэки;

ёкодзуна (число не ограничено).

Для всех спортсменов, составляющих высшую лигу, турнир состоит из 15 поединков.

Принадлежность к макуути даёт существенные привилегии. Специальное обеспечение борцов высшей лиги проявляется буквально во всём: начиная от времени, выделяемого на разминку перед турнирной схваткой (4 мин в отличие от 3 в дзюрё и 2 в макусита), числа личных помощников (до 5, а ёкодзуна – до 10) и кончая суточными и гостиничными, которые им выплачиваются при поездках на турниры, проводимые вне Токио. Соответствует их статусу и ежемесячная базисная (без премиальных) зарплата – у ёкодзуны 3 млн иен (около 21 тыс. долл.), у одзэки 2,5 млн иен (порядка 17 тыс. долл.), у cэкивакэ и комусуби – 1,8 млн иен (около 13 тыс. долл.), у маэгасира – 1,4 млн иен (10 тыс. долл.). Сумотори высших лиг являются завидными женихами.

Церемония бракосочетания борца Касивадо Цуёси. Токио. 1968.Борцы категорий комусуби, сэкивакэ и одзэки составляют т. н. группу санъяку («первая тройка»). Этот термин больше употребляется применительно лишь к борцам категорий комусуби и сэкивакэ. Наличие как минимум по одному борцу комусуби и сэкивакэ с восточной и западной сторон – непременное условие проведения турнира. Чтобы удерживаться в категории санъяку, борцы комусуби и сэкивакэ должны показывать результат катикоси (число побед больше числа поражений), в противном случае их ожидает понижение в ранге до маэгасира. В ходе турнира спортсмены санъяку должны обязательно провести поединки со всеми сильнейшими – одзэки и ёкодзунами.

Церемония бракосочетания борца Касивадо Цуёси. Токио. 1968.Борцы категорий комусуби, сэкивакэ и одзэки составляют т. н. группу санъяку («первая тройка»). Этот термин больше употребляется применительно лишь к борцам категорий комусуби и сэкивакэ. Наличие как минимум по одному борцу комусуби и сэкивакэ с восточной и западной сторон – непременное условие проведения турнира. Чтобы удерживаться в категории санъяку, борцы комусуби и сэкивакэ должны показывать результат катикоси (число побед больше числа поражений), в противном случае их ожидает понижение в ранге до маэгасира. В ходе турнира спортсмены санъяку должны обязательно провести поединки со всеми сильнейшими – одзэки и ёкодзунами.

В случае если сэкивакэ на протяжении 3 турниров стабильно показывает хорошие результаты, глава Комитета по судейству Ассоциации сумо обращается к членам правления ассоциации с просьбой собраться для рассмотрения вопроса о присвоении ему ранга одзэки. Стандартный критерий «хороших результатов» – 33 победы в 3 турнирах. Очень «помогает» решению о повышении в ранге победа кандидата в турнире.

Новый одзэки получает единовременную денежную премию от Ассоциации сумо в размере 500 тыс. иен (около 3,5 тыс. долл.).

В отличие от комусуби и сэкивакэ, которым грозит понижение в ранге сразу после неудачного турнира, одзэки имеет право на один турнир с результатом макэкоси (число поражений больше побед) без последствий для звания. Одзэки, который пропустил турнир или имел результат макэкоси, называют кадобан («караульный на углу»). Если и на следующем турнире ему не удастся показать результат катикоси (число побед больше числа поражений), одзэки-кадобан будет понижен в ранге до сэкивакэ. Есть одно исключение: если в ходе очередного турнира борец одержит 10 и более побед, он может рассчитывать на возвращение ему ранга одзэки сразу.

Пиком профессиональной карьеры борца считается ранг ёкодзуны. За всю историю сумо этого высшего звания удостаивались лишь 73 спортсмена. В 1958 г. Комитетом по делам ёкодзун Ассоциации сумо были сформулированы основные критерии, которым должен отвечать кандидат на высшее звание:

может быть рекомендован борец в ранге одзэки, который выиграл 2 турнира подряд или показал «соответствующий этому результат» (под этим понимается место не ниже второго);

кандидат на звание ёкодзуна должен обладать незаурядной физической силой и выдающимися моральными качествами – хинкаку («достоинством», «честью»).

По запросу правления Ассоциации сумо Комитет по делам ёкодзун на следующий после окончания официального турнира день рассматривает вопрос о присвоении кандидату высшего звания и выносит по нему свои рекомендации. После заседания комитета Ассоциация сумо официально утверждает его рекомендацию.

Судьи на ринге

В профессиональном сумо есть несколько категорий людей, которых называют ураката, или «люди за кулисами». Они не являются главными действующими лицами, но без них сумо просто не могло бы существовать. К ним в первую очередь относятся рефери на ринге гёдзи и глашатаи ёбидаси.

Гёдзи выполняют в сумо множество разнообразных важных функций. В частности, они выступают как:

церемониймейстеры, выводящие на параде участников борцов двух высших лиг, а также отдельно – ёкодзун;

глашатаи, объявляющие во время турниров имена вышедших на ринг борцов, победителей поединка и приём, которым одержана победа, жеребьёвку пар борцов следующего дня, а также фамилии спонсоров, выделивших премиальные для победителей схватки;

контролёры, следящие за соблюдением участниками поединка правил борьбы;

арбитры, принимающие решения о победителях схватки;

художники-каллиграфы, пишущие иероглифами в старинном стиле классификационный лист с фамилиями почти 700 борцов;

священники, проводящие церемонию освящения помоста за день до начала каждого турнира, а также освящающие новые ринги в школах сумо;

статистики, ведущие на специальных свитках записи результатов каждого поединка и приёмов, которыми одержана победа;

секретари-стенографисты на заседаниях руководства Ассоциации сумо, где рассматриваются вопросы присвоения новых рангов и жеребьёвки борцовских пар;

менеджеры и бухгалтеры во время проведения выездных показательных выступлений (бронируют номера в гостиницах, заказывают билеты на поезд, составляют списки размещения спортсменов, ведут бухгалтерский учёт расходов и т. д.);

администраторы, шефы протокола и ответственные за связи с общественностью в школах сумо (занимаются рассылкой классификационных листов, приглашений на свадьбы и другие торжественные мероприятия; ведают контактами с группами поддержки школ сумо; ведут официальные «досье» на каждого спортсмена школы; занимаются подготовкой материалов и документов, необходимых для подачи «наверх» в случае представления спортсмена к рангу одзэки или ёкодзуны, и многими другими вопросами).

Гёдзи в качестве рефери на ринге. Токио. 2016.Подавляющее большинство гёдзи приходят в сумо 15–16-летними мальчиками. Движет ими, как правило, один мотив – огромная любовь к сумо и отсутствие физических кондиций для того, чтобы самому стать борцом. Согласно правилам, будущим судьям, как и борцам, надо обязательно состоять в одной из школ сумо. Желающие стать гёдзи подают заявки руководителю школы.

Гёдзи в качестве рефери на ринге. Токио. 2016.Подавляющее большинство гёдзи приходят в сумо 15–16-летними мальчиками. Движет ими, как правило, один мотив – огромная любовь к сумо и отсутствие физических кондиций для того, чтобы самому стать борцом. Согласно правилам, будущим судьям, как и борцам, надо обязательно состоять в одной из школ сумо. Желающие стать гёдзи подают заявки руководителю школы.

К кандидатам предъявляется определённый ряд требований. Они, в частности, должны:

быть не старше 19 лет;

иметь обязательное среднее образование;

иметь крепкое здоровье, в том числе хорошее зрение и отличный слух.

До 1973 г. при столичном Дворце сумо «Кокугикан» существовали специальные курсы подготовки гёдзи, где преподавали историю сумо, учили правильно держать веер, обучали каллиграфии, необходимой для написания классификационного листа, «ставили» специальный голос, которым объявляются участвующие в поединке борцы, и т. д. Ныне судейские знания и опыт просто передаются от старших к молодым. На овладение всеми премудростями судейства уходит не один десяток лет. Достигшими полного профессионального мастерства считаются лишь гёдзи, добившиеся права судить поединки лиги дзюрё. Это отражается и в получении специальной лицензии, и в их заработках, и в наличии личных помощников, и даже в праве на отдельную комнату во время выездов со спортсменами на показательные выступления.

Карьерный рост гёдзи нельзя назвать быстрым: как правило, требуется не менее 15 лет, чтобы дойти до судейства поединков лиги дзюрё, и ещё столько же, чтобы оказаться в высшей лиге макуути. Чтобы стать рефери высшей категории – татэ-гёдзи – требуется от 40 до 50 лет. Пребывание на вершине, как правило, непродолжительно, ибо для этой профессии установлен предельный возраст – 65 лет, по достижении которого гёдзи выходят на пенсию.

При многих схожих чертах в путях движения борцов и судей вверх по карьерной лестнице между ними имеются и отличия. Если борцы повышаются и понижаются в классификации по окончании каждого турнира, то судьи гёдзи могут быть повышены в категории лишь 1 раз в год. Понижений гёдзи в ранге вообще не бывает.

Вопросы присвоения гёдзи нового ранга решаются на заседании правления Ассоциации сумо по завершении последнего турнира года. Принятые решения вступают в силу с января следующего года. Однако решения эти принимаются не каждый год. Поскольку число штатных должностей гёдзи в Ассоциации сумо ограничено, скорость карьерного роста медленна, некоторые гёдзи вообще никогда не достигают даже лиги макуути.

Решающим фактором в карьере гёдзи являются способности, профессионализм, качество судейства. Однако немаловажную роль играет и выслуга лет. Сколь талантливым ни был бы тот или иной судья, он вряд ли будет повышен в ранге вперёд тех, кто старше его по возрасту. А если в послужном списке гёдзи накапливаются решения, обжалованные боковыми судьями, его просто не представят к повышению и следующего ранга ему придётся ждать очень долго.

Из других важных для карьерного роста гёдзи факторов можно назвать хорошо поставленный голос, быструю реакцию и скорость движений, которые необходимы для того, чтобы уследить за всем происходящим на ринге, а также каллиграфическое мастерство.

По традиции все гёдзи принимают профессиональный псевдоним. В отличие от борцов, выбор у них невелик: по существующей в профессиональном сумо традиции можно взять лишь одну из двух фамилий – Кимура или Сикимори. Семьи с этими фамилиями являются ныне самыми древними и известными хранителями традиций профессии.

Как и борцы, гёдзи начинают профессиональный путь под своими настоящими именами. Старинные имена (Дзэнносукэ, Кэйносукэ, Кандаю, Ёдаю, Китидзиро, Ваитиро и т. п.) принимаются ими на более позднем этапе, начиная примерно с лиги дзюрё.

Каждая из семей имела свои профессиональные особенности, привычки, детали, отличавшие её. Однако с течением лет фамильные традиции перестали выдерживаться так строго, как раньше. Единственной отличительной чертой, по которой и ныне с первого взгляда можно определить принадлежность гёдзи к той или иной фамилии, является манера держать жезл-веер гумбай при объявлении имён борцов: Кимура держит веер на вытянутой руке, повернув пальцы ладони вниз («тень»), а Сикимори – вверх («солнце»). Веер гумбай.

Веер гумбай.

Происхождение жезла гумбай берёт начало с «эпохи воюющих провинций» (1467–1568). Веерообразный гумбай держал в руках военачальник сёгун и им указывал направление движения войска в сражении. Современный гумбай, которым пользуются судьи на ринге, делается из твёрдых пород дерева (дзельквы, дуба, тута) и затем покрывается лаком. Некоторые судьи украшают гумбай своим фамильным гербом, рисунком или девизом. Весит гумбай 750–1100 г. Как правило, гумбай имеет либо овальную форму, либо форму тыквы-горлянки. В течение турнира гёдзи могут использовать по 2–3 различных веера. Судьи часто получают гумбай в подарок от болельщиков из «групп поддержки». Как правило, они пользуются веерами, которые передаются им старшими коллегами по цеху.

На середину 2023 г. в Ассоциации сумо работают в общей сложности 45 гёдзи 8 категорий:

татэ-гёдзи (судейство поединков с участием ёкодзун) – (1);

санъяку (судейство поединков борцов категорий комусуби, сэкивакэ и одзэки) – (4);

макуути – (8);

дзюрё – (9);

макусита – (9);

сандаммэ – (3);

дзёнидан – (6);

дзёнокути (5).

Если одзэки и ёкодзун в классификационном листе может быть хоть 4 или 5, рефери высшей категории в сумо может быть не более 2.

Старший из них, который судит лишь завершающий поединок дня, всегда носит имя Кимура Сёносукэ. Это имя, как и 140-летний веер гумбай, передаётся старшим татэ-гёдзи своему преемнику. Младший судья высшей категории носит имя Сикимори Иносукэ. Он судит предпоследний поединок дня.

Обоих рефери высшей категории в своём кругу величают ояката, уважительным обращением, относящимся только к старейшинам сумо.

Только судьи высшей категории имеют право судить поединки с участием ёкодзуны. По традиции они носят за поясом небольшой меч танто, который служит напоминанием о том, что у татэ-гёдзи, совершившего ошибку при вынесении решения, только один выход – совершить харакири. Разумеется, меч – это не более чем символ. На практике же татэ-гёдзи, допустивший серьёзную ошибку, подаёт заявление об отставке. И хотя заявление обычно не удовлетворяется, этот жест призван продемонстрировать большую ответственность, которая возложена на судью высшей категории.

Традиционный элемент экипировки судьи татэ-гёдзи – меч танто.Гёдзи легко узнать по их яркой униформе в стиле костюмов знати периода Муромати (1338–1573). Одеваются гёдзи разных категорий в соответствии со своим рангом. Одинаковы у них лишь головные уборы эбоси. Всё остальное – разное, в том числе кимоно хитатарэ, обувь, цвет декоративных кистей на веере, а также розеток на груди и рукавах кимоно.

Традиционный элемент экипировки судьи татэ-гёдзи – меч танто.Гёдзи легко узнать по их яркой униформе в стиле костюмов знати периода Муромати (1338–1573). Одеваются гёдзи разных категорий в соответствии со своим рангом. Одинаковы у них лишь головные уборы эбоси. Всё остальное – разное, в том числе кимоно хитатарэ, обувь, цвет декоративных кистей на веере, а также розеток на груди и рукавах кимоно.