Страшный суд

Стра́шный суд (Судный день), эсхатологическое событие, когда Бог будет судить всех людей за их добрые и злые дела. Учение о Страшном суде занимает важное место в христианстве, исламе и иудаизме.

В Ветхом Завете Страшный суд упоминается как «день Господень», когда Бог восторжествует над противниками. В позднейшем иудаизме это понятие вытеснили мессианские настроения.

Согласно христианскому учению, Страшный суд предварят гонения на верующих, распространение ложных религиозных учений, торжество греха в обществе, войны, бедствия, природные катаклизмы и пр. Непосредственно перед Страшным судом произойдёт воскресение мёртвых и сошествие с неба Иисуса Христа в сопровождении ангелов и святых. Несмотря на множество предсказаний, пришествие Христа станет для большинства людей внезапным. На суд предстанут все без исключения люди – и христиане, и язычники, и неверующие. Нехристиане будут судимы в соответствии с законом совести и естественным нравственным законом. Предстанут на суд и падшие ангелы. По учению православной Церкви, Страшный суд нужен не Богу, который всё знает, а людям для осознания их нравственного состояния. После суда человечество будет разделено на праведников, наследующих вечное блаженство с Богом, и грешников, вместе с диаволом и падшими духами обрёкших себя на вечное страдание, связанное с лишением общения с Богом. Затем наступит вечное Царство Божие.

Стефан Лохнер. Страшный суд. Кёльн. 1435. Музей Вальрафа-Рихарца и Фонд Корбуда, Кёльн.Страшный суд (День Суда, подсчёта, стояния, восстания из мёртвых), один из главных догматов ислама, упомянут в Коране (1:4/3; 69; 75; 81–84; 94–101 и др.), детализирован в хадисах и систематизирован мусульманскими богословами 9–12 вв. Страшный суд предшествуют появление Даджжаля, Яджуджа и Маджуджа (Гога и Магога), пророка Исы (Иисуса), говорящего зверя из-под земли и победа над силами зла Махди. О начале Страшного суда возвестит труба ангела Исрафила. Звёзды упадут с небес, моря переполнятся, горы сдвинутся с места, а все живые умрут. По второму гласу трубы мёртвые всех времён оживут, будут долго и мучительно стоять перед Аллахом, допрашивающим их об их поступках, записанных в книгах. Грехи и добрые дела будут взвешены на весах. Пророк Мухаммед заступится перед Аллахом за мусульман, для некоторых грешников адские мучения не будут вечными. Потом люди пройдут по мосту Сират (сырат): грешники низвергнутся в ад, а праведники попадут в небесные сады.

Стефан Лохнер. Страшный суд. Кёльн. 1435. Музей Вальрафа-Рихарца и Фонд Корбуда, Кёльн.Страшный суд (День Суда, подсчёта, стояния, восстания из мёртвых), один из главных догматов ислама, упомянут в Коране (1:4/3; 69; 75; 81–84; 94–101 и др.), детализирован в хадисах и систематизирован мусульманскими богословами 9–12 вв. Страшный суд предшествуют появление Даджжаля, Яджуджа и Маджуджа (Гога и Магога), пророка Исы (Иисуса), говорящего зверя из-под земли и победа над силами зла Махди. О начале Страшного суда возвестит труба ангела Исрафила. Звёзды упадут с небес, моря переполнятся, горы сдвинутся с места, а все живые умрут. По второму гласу трубы мёртвые всех времён оживут, будут долго и мучительно стоять перед Аллахом, допрашивающим их об их поступках, записанных в книгах. Грехи и добрые дела будут взвешены на весах. Пророк Мухаммед заступится перед Аллахом за мусульман, для некоторых грешников адские мучения не будут вечными. Потом люди пройдут по мосту Сират (сырат): грешники низвергнутся в ад, а праведники попадут в небесные сады.

Иконография в раннехристианском и западноевропейском искусстве

Прообразами композиции Страшного суда в раннехристианском искусстве можно считать образы Христа-Судии (мозаика апсиды римской церкви Санта-Пуденциана), связанные с темой Второго пришествия (рельеф дверей церкви Санта-Сабина, около 422–432, мозаика апсиды церкви Санти-Косма-э-Дамиано, 526, обе в Риме) или служащие иллюстрациями притч о Страшном суде (мозаики нефа церкви Сант-Аполлинаре-Нуово в Равенне, начало 6 в.) либо о девах разумных и неразумных (Россанское Евангелие, 6 в., музей собора, Россано).

В западноевропейском искусстве в дороманскую эпоху акцент делался на отдельных апокалиптических видениях: в конце 8 – 11 вв. распространились сцены «Христос во славе» и «Поклонения агнцу» (Библия из Мутье-Гранваль, около 840, Британская библиотека, Лондон). Около 800 г. сложилась многорегистровая композиция на основе византийских образцов (фрески на западной стене церкви Святого Иоанна в Мюстаире, около 800; в церкви Святого Георгия в Оберцелле на о. Райхенау, около 1000), которая включала образ Христа-Судии в мандорле, с ангелами и апостолами, сцену «Воскресение мёртвых» (сохранялась в итальянском искусстве до 14 в.).  Страшный суд. Тимпан собора Сент-Мари-Мадлен в Везле, западный портал (Франция).Параллельно распространились циклы из нескольких сцен, вдохновлённых Апокалипсисом (миниатюры каролингских и оттоновских рукописей, фресковые циклы в церкви Сан-Пьетро-аль-Монте в Чивате, Ломбардия, 1098; в крипте собора в Ананьи близ Рима, 13 в.). В романской и готической скульптуре сохранялся дороманский тип апокалиптического видения с Судиёй на престоле, фигурами 24 старцев (тимпан церкви Сен-Пьер в Муассаке, около 1120) и четырёх апокалиптических животных (тимпан Королевского портала в соборе в Шартре, 1145–1155). Появился тип Судии с крестом и другими орудиями Страстей (рельефы тимпанов церкви Сент-Фуа в Конке, 1107–1125, и церкви Сен-Пьер в Больё-сюр-Дордонь на юге Франции, около 1135); сцена Страшного суда превратилась в развёрнутую повествовательную композицию: сцены взвешивания душ (тимпаны церкви Сен-Лазар в Отёне, 1130–1140; западного фасада собора в Бурже, 1245–1250), воскресения праведных и грешных, разнообразных мучений грешников, изображения пасти Ада в виде глотки Левиафана, которые соседствуют с византийскими мотивами («Лоно Авраама», персонифицированный Сатана). В ряде случаев присутствует своеобразный западный вариант деисуса – с предстоящими престолу Богоматерью, святым Иоанном Евангелистом и другими святыми, иногда донаторами.

Страшный суд. Тимпан собора Сент-Мари-Мадлен в Везле, западный портал (Франция).Параллельно распространились циклы из нескольких сцен, вдохновлённых Апокалипсисом (миниатюры каролингских и оттоновских рукописей, фресковые циклы в церкви Сан-Пьетро-аль-Монте в Чивате, Ломбардия, 1098; в крипте собора в Ананьи близ Рима, 13 в.). В романской и готической скульптуре сохранялся дороманский тип апокалиптического видения с Судиёй на престоле, фигурами 24 старцев (тимпан церкви Сен-Пьер в Муассаке, около 1120) и четырёх апокалиптических животных (тимпан Королевского портала в соборе в Шартре, 1145–1155). Появился тип Судии с крестом и другими орудиями Страстей (рельефы тимпанов церкви Сент-Фуа в Конке, 1107–1125, и церкви Сен-Пьер в Больё-сюр-Дордонь на юге Франции, около 1135); сцена Страшного суда превратилась в развёрнутую повествовательную композицию: сцены взвешивания душ (тимпаны церкви Сен-Лазар в Отёне, 1130–1140; западного фасада собора в Бурже, 1245–1250), воскресения праведных и грешных, разнообразных мучений грешников, изображения пасти Ада в виде глотки Левиафана, которые соседствуют с византийскими мотивами («Лоно Авраама», персонифицированный Сатана). В ряде случаев присутствует своеобразный западный вариант деисуса – с предстоящими престолу Богоматерью, святым Иоанном Евангелистом и другими святыми, иногда донаторами.

Все эти детали легли в основу сцен Страшного суда в североевропейских алтарных образах 15–16 вв. (Гентский алтарь Я. ван Эйка, собор Святого Бавона, Гент; полиптих Рогира ван дер Вейдена, около 1443–1451, Госпиталь в Боне на востоке Франции). Своеобразное решение эта тема получила в творчестве И. Босха. В искусстве итальянского Возрождения Страшный суд наиболее развёрнуто представлен в цикле фресок Л. Синьорелли (капелла Сан-Брицио в соборе Орвието, 1499–1502), в котором присутствуют сцены «Знамения конца», «Проповедь Антихриста» и «Воскресение мёртвых». У Микеланджело в росписи алтарной стены Сикстинской капеллы (1536–1541) сюжет обрёл личностно-трагическое звучание: акценты сделаны на общем воскресении, вознесении к престолу, Суде и отчаянии грешных. В западноевропейском искусстве после Ренессанса тема Страшного суда встречается значительно реже.

Иконография в византийском и древнерусском искусстве

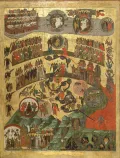

В ранневизантийском искусстве тема Страшного суда воплощалась в изображении Второго пришествия в образе Христа во славе, восседающего на радуге в окружении тетраморфов (мозаика апсиды церкви Святого Давида в г. Фессалоники, конец 5 – начало 6 вв.), а также посредством развёрнутого изображения Вознесения (Евангелие Раввулы, 586, Библиотека Лауренциана, Флоренция) и новозаветных притч. Многорегистровая композиция на эту тему начала формироваться, вероятно, ещё до победы иконопочитания, но наиболее ранние изображения относятся к концу 9 – началу 10 вв. (фрески в нартексе церкви Святого Стефана в Кастории и др.). Иконографическая схема Страшного суда окончательно сложилась в 11–12 вв.: в верхнем регистре Христос восседает на престоле в окружении апостолов и небесного воинства (иногда добавляются Богородица и Иоанн Креститель в качестве заступников); от престола нисходит огненная река, в которую ангелы отправляют грешников; праведники находятся справа от огненного потока одесную Христа; в нижнем регистре представлены Рай и Ад (миниатюра Евангелия Студийского монастыря, конец 11 в., Национальная библиотека Франции, Париж, иконы из Синайского монастыря Святой Екатерины, 12 в., мозаика западной стены церкви Санта-Мария-Ассунта на о. Торчелло в Венеции, 11–12 в.). В монументальной живописи Страшный суд обычно изображался в западной части храма.

Такая иконография Страшного суда сохранялась в древнерусской монументальной живописи (фрески Кирилловской церкви в Киеве, 12 в., Спаса на Нередице в Великом Новгороде, конец 12 в.; во Владимире: Дмитриевского собора, 2-я половина 1190-х гг., и Успенского собора, 1408, Андрей Рублёв и Даниил Чёрный) и в иконописи (икона на этот сюжет конца 14 – начала 15 вв. из Успенского собора Московского Кремля, и др.). При этом заметное влияние на формирование композиции Страшного суда оказало апокалиптическое видение из Жития Василия Нового (росписи церкви Богородицы Снетогорского монастыря во Пскове, начало 14 в., и др.).