Символ веры

Си́мвол ве́ры, краткое изложение основ вероучения (догматов), употребляемое в христианских конфессиях. Символ веры следует отличать от соборных оросов (определений), содержащих более полное изложение отдельных аспектов вероучения, а также от «исповеданий веры» и символических книг.

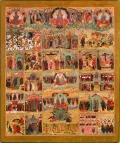

Икона «Символ веры». 17 в.Самые древние символы веры христиан носили названия πίστις (вера), ϰανών ἀληθείας (канон истины), regulae veritatis (правила истины), regulae fidei (правила веры). По учению Церкви, апостолы получили их от самого Христа и передали людям. Прообраз символа веры представляет собой текст из Первого послания к Коринфянам апостола Павла (1 Кор 15:3–7). Термин «символ веры» впервые встречается в 42-м послании святого Амвросия Медиоланского папе Римскому Сирицию (384–399); сначала вошёл в употребление на Западе, затем и на Востоке.

Икона «Символ веры». 17 в.Самые древние символы веры христиан носили названия πίστις (вера), ϰανών ἀληθείας (канон истины), regulae veritatis (правила истины), regulae fidei (правила веры). По учению Церкви, апостолы получили их от самого Христа и передали людям. Прообраз символа веры представляет собой текст из Первого послания к Коринфянам апостола Павла (1 Кор 15:3–7). Термин «символ веры» впервые встречается в 42-м послании святого Амвросия Медиоланского папе Римскому Сирицию (384–399); сначала вошёл в употребление на Западе, затем и на Востоке.

Широкую известность на Западе получили: т. н. Апостольский символ веры, оригинал которого составлен на латинском языке (первооткрыватель этого текста Руфин Аквилейский считал его принадлежащим Иерусалимскому собору апостолов, отражённому в книге Деяний Апостолов – Деян. 15:4); «Изложение веры» святителя Григория Чудотворца; символ веры, приписываемый Афанасию Великому.

Самым авторитетным и широко употребляемым в православной, католической и других древних церквах является Никео-Константинопольский (слав. Никео-Цареградский) Символ веры. I Вселенский собор (Никея, 325) принял Никейский Символ веры, содержащий изложение триадологического догмата, направленного против распространившегося арианства, которое отрицало единосущность Бога Сына Богу Отцу, а также догмат о Боговоплощении. II Вселенский собор (Константинополь, 381) расширил Никейский Символ веры, включив веру в исхождение Святого Духа от Бога Отца (раскрыв таким образом полное учение о Троице), в святость Церкви, единократное крещение и воскресение из мёртвых.

Никео-Константинопольский Символ веры подвергся ревизии в католической Церкви: в изложение учения о Святом Духе было включено утверждение об исхождении его не только от Отца, но и от Сына (Filioque). Существует предположение, что впервые эта интерполяция была сделана поместным собором в Вестготском королевстве в конце 6 в. с целью подчеркнуть Божественную природу Сына в противоположность адопцианству (согласно которому Христос стал Богом через усыновление – adoptio). Filioque вошло в Толедский Символ веры, принятый 11-м Толедским собором (675), и постепенно распространялось на Западе, но в Никео-Константинопольский Символ веры это дополнение было включено католической Церковью только в 1014 г. В 1054 г. произошёл разрыв общения между церквами Востока и Запада. Главной причиной разделения послужили притязания пап на вселенскую юрисдикцию, отвергнутые христианским Востоком, а также политические конфликты, но в богословском плане основным предметом расхождения с тех пор служит инициированное на Западе искажение Никео-Константинопольского Символа веры; вместе с тем католическая Церковь допускает употребление символа веры без Filioque, прежде всего в униатских церквах.

В Русской православной церкви символ веры употребляется в богослужении в чинопоследованиях таинства крещения, на литургии, входит в состав утренних молитв, совершаемых келейно (дома).