Рождество Христово

Рождество́ Христо́во (греч. Γέννησις τοῦ Χριστοῦ, лат. Nativitas Domini), христианский праздник, посвящённый рождению по плоти Бога Слова (второй Ипостаси Святой Троицы) – Иисуса Христа. Отмечается 25 декабря (7 января). В православии Рождество Христово имеет статус двунадесятого праздника.

События Рождества Христова изложены в Евангелии (Мф. 1:18 – 2:12; Лк. 2:1–20), а также в апокрифических памятниках. Мария и Иосиф Обручник, выполняя предписание императора Августа явиться всем жителям Римской империи для облегчения ведения переписи населения «в свой город», отправились в Вифлеем. Из-за отсутствия места в гостинице они вынуждены были ночевать в пещере, используемой пастухами для укрытия скота от непогоды (вертепе). В этой пещере, в яслях – вместилище для корма скота и родился Богомладенец, которому от имени всего творения принесли дары пастухи, а затем волхвы. С 330-х гг. над пещерой Рождества существует храм Рождества Христова.

Рождество Христово совершилось при наступлении «полноты времени» (Гал. 4:4), когда мир был наиболее готов воспринять евангельскую проповедь. Рождество Христово знаменует Боговоплощение, открывшее человеку возможность спасения. Согласно святителю Афанасию Великому, Слово вочеловечилось, чтобы люди могли обожиться. Рождество Христово положило начало новой эры в истории человечества.

Православное богослужение праздника раскрывает божественный кеносис, богочеловеческую диалектику этого таинства: пастушеская пещера становится Небом, Богоматерь – херувимским престолом Бога, ясли – вместилищем возлежащего в них невместимого Бога и беспомощного младенца одновременно.

Приурочение Рождества Христова к календарной дате (с начала 3 в.) имеет, вероятно, римское происхождение, что объясняется отношением римлян ко дню рождения как важнейшему торжеству. Нарочито соединив Рождество Христово с языческим Днём рождения непобедимого Солнца (Dies Natalis Solis Invicti) – 25 декабря, когда после зимнего солнцестояния начинается увеличение светового дня, – христианские богословы сделали его центром народной жизни. В тропаре Рождества Христова сохраняется миссионерский аспект – полемика с астрологией: звездопоклонники (волхвы) звездой же были научены поклоняться Христу, а не Митре – видимому солнцу.

Христиане Востока, унаследовавшие ветхозаветный взгляд на день рождения как день начала страданий, не сразу приняли миссионерский смысл праздника Рождества Христова. На Востоке он появился в последней четверти 4 в., в Палестине утвердился лишь после указа императора Юстиниана I 560/561 г. Армянская церковь и некоторые другие церкви сохранили архаичный календарь, в котором отдельного праздника Рождества Христова нет, но это событие отмечается в день Богоявления (Крещения Господня), как это было первоначально на всём христианском Востоке.

В православной традиции Рождеству Христову предшествует 40-дневный Рождественский пост; день непосредственно перед Рождеством Христовым именуется сочельником; после Рождества Христова наступает период святок. В Римско-католической церкви и в некоторых протестантских церквах период подготовки к Рождеству Христову называется адвентом (от лат. adventus – приход, пришествие). В римском обряде его первый день определяется как 4-е воскресенье до Рождества Христова. Народные обычаи сохраняют следы разнообразных элементов языческих празднеств, связанных с зимним солнцеворотом. В европейских странах со времён Средневековья известны литургические и религиозные драмы, разыгрывавшиеся по случаю Рождества Христова. Песенный фольклор, авторская поэзия и музыка находят яркое выражение в рождественских колядках; в 19 в. особую популярность приобрели святочные (рождественские) рассказы. Издавна в Рождество Христово было принято обмениваться подарками, украшать жилище зелёными ветвями (впоследствии повсеместным стал обычай украшения рождественской ели).

Иконография

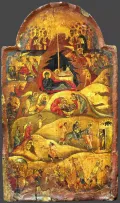

Икона «Рождество Христово». 11 в. Синайский монастырь Святой Екатерины.

© Русская Икона, ruicon.ruИзображения Рождества Христова появились в раннехристианском искусстве (римские катакомбы Сан-Себастьяно, около 380; саркофаги, резные диптихи и др.). Центральное место в них занимает образ Богоматери на ложе, вокруг которого располагаются ясли, фигуры пастухов, вола и ослицы. В византийском искусстве с 5 в. сцену сопровождает образ Иосифа Обручника. В течение 6 в. распространён т. н. императорский вариант сцены, в которой Мария с Младенцем изображались на троне с предстоящими волхвами или пастухами (ампулы из Монцы, ампула Боббио). К 8 в. традиционной стала также сцена «Омовение Младенца» (наиболее раннее изображение – в оратории папы Иоанна VII, Рим, 705–707, не сохранилось). В послеиконоборческий период канонизировалась повествовательная версия, которую часто сопровождают сцены «Поклонение пастухов» и «Благовестие пастухам», а также «Поклонение волхвов» (мозаики церкви Санта-Мария-дель-Аммиральо, Палермо, 1140-е гг.). После 1000 г. иконография дополнилась эпизодами детства Христа (икона из Синайского монастыря Святой Екатерины, 11 в.), образами Иосифа (церковь Богородицы в Студенице, 1208–1209). Позднее под влиянием западноевропейской иконографии в сцене Рождества Христова появляется мотив кормления грудью Младенца. Древнерусское искусство продолжает византийскую традицию (иконы из Спасо-Преображенского собора в Твери, середина 15 в.; из Благовещенского собора Московского Кремля, 1-я четверть 15 в.). В поздних русских иконах центральный мотив Рождества Христова может дополняться сценами «Убиение Захарии» (икона конца 16 в., Третьяковская галерея, Москва), «Бегства в Египет» (икона середины 17 в. из Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва, Москва) и др., что отражает интерес к богословским толкованиям.

Икона «Рождество Христово». 11 в. Синайский монастырь Святой Екатерины.

© Русская Икона, ruicon.ruИзображения Рождества Христова появились в раннехристианском искусстве (римские катакомбы Сан-Себастьяно, около 380; саркофаги, резные диптихи и др.). Центральное место в них занимает образ Богоматери на ложе, вокруг которого располагаются ясли, фигуры пастухов, вола и ослицы. В византийском искусстве с 5 в. сцену сопровождает образ Иосифа Обручника. В течение 6 в. распространён т. н. императорский вариант сцены, в которой Мария с Младенцем изображались на троне с предстоящими волхвами или пастухами (ампулы из Монцы, ампула Боббио). К 8 в. традиционной стала также сцена «Омовение Младенца» (наиболее раннее изображение – в оратории папы Иоанна VII, Рим, 705–707, не сохранилось). В послеиконоборческий период канонизировалась повествовательная версия, которую часто сопровождают сцены «Поклонение пастухов» и «Благовестие пастухам», а также «Поклонение волхвов» (мозаики церкви Санта-Мария-дель-Аммиральо, Палермо, 1140-е гг.). После 1000 г. иконография дополнилась эпизодами детства Христа (икона из Синайского монастыря Святой Екатерины, 11 в.), образами Иосифа (церковь Богородицы в Студенице, 1208–1209). Позднее под влиянием западноевропейской иконографии в сцене Рождества Христова появляется мотив кормления грудью Младенца. Древнерусское искусство продолжает византийскую традицию (иконы из Спасо-Преображенского собора в Твери, середина 15 в.; из Благовещенского собора Московского Кремля, 1-я четверть 15 в.). В поздних русских иконах центральный мотив Рождества Христова может дополняться сценами «Убиение Захарии» (икона конца 16 в., Третьяковская галерея, Москва), «Бегства в Египет» (икона середины 17 в. из Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва, Москва) и др., что отражает интерес к богословским толкованиям.

В западноевропейском искусстве 6–8 вв. распространился восточный иконографический тип. Он сохраняется в искусстве «Каролингского возрождения» и «Оттоновского возрождения», дополняясь сценами «Поклонение пастухов» и «Благовестие пастухам», а также «Омовение Младенца», в него проникают архитектурные элементы древнеримского происхождения (навеса – базилики, стен Вифлеема в виде римского каструма сторожевой башни пастухов). В романский период восточная схема упрощается: в ней остаются Младенец в яслях, животные, ангел и Мария с Иосифом. Под влиянием богослужения вводится новая форма яслей – алтарь. Сцена Рождества Христова становится частью цикла детства Христа или прообразовательного цикла (витраж Шартрского собора, 1215). В Италии 13–14 вв. вновь начинает использоваться византийская схема в расширенном варианте (мозаики апсиды церкви Санта-Мария-ин-Трастевере, 1290-е гг., художник П. Каваллини). Под влиянием «Золотой легенды» Якова Ворагинского и францисканской мистики появляются более эмоциональные варианты сцены, где Мария проявляет заботу о Младенце – отдёргивает завесу у яслей, чтобы увидеть его, или берёт на руки и ласкает (рельеф кафедры Пизанского собора, до 1311, Джованни Пизано). С конца 14 в. на иконографию Рождества Христова влияют также «Откровения» святой Биргитты Шведской: распространяется сцена «Поклонение Младенцу» с фигурой коленопреклоненной Богоматери (часто вместе с Иосифом и пастухами или донаторами) перед лежащим на земле Младенцем («Алтарь Бладелена» Рогира ван дер Вейдена, 1445–1450, Государственные музеи, Берлин). Этот тип, получивший название «Humilitas» («Смирение»), был рекомендован художникам в начале Контрреформации взамен восточного. Под влиянием религиозного театра и проповедей в сцены Рождества Христова вводятся многие житейские подробности: изображения Иосифа с кастрюлей каши, кипятящего воду, сушащего пелёнки и т. п. (Нидервильдунгенский алтарь К. фон Зоста, 1403, собор в Вильдунгене, Германия). Восходящее к «Евангелию от Псевдо-Матфея» и присутствующее у святой Биргитты и других мистиков упоминание о сиянии, исходящем от Младенца, нашло отражение в иконографии «ночного Рождества» (картина Гертгена тот Синт-Янса, около 1484–1490, Национальная галерея, Лондон), которое бытует со 2-й половины 15 в. вплоть до Контрреформации. Дополняющие Рождество Христово сцены «Благовестие пастухам» и «Поклонение пастухов» с середины 15 в. часто включают изображение ангельского концерта («Рождество» Пьеро делла Франчески, 1470–1475, Национальная галерея, Лондон).