Крест

Крест, знак, образуемый пересечением двух отрезков, ставший одним из самых распространённых символов в культурах многих народов мира. Существуют формы креста, состоящие из большего числа элементов.

Начертание креста встречается уже в верхнем палеолите. В знаке креста подчёркнута идея центра и четырёх исходящих из него линий, структурирующих пространство. В традиционных и архаичных культурах крест выступает в качестве знака опознания, идентификации (например, в криптографии), предупреждения, внимания, защиты (апотропеи – например, нанесение креста на одежду, жилище, скот; «закрещивание» рта; в знаках типа «запрещено», «стой» и т. д.), выбора (роль перекрёстка в сказках, героическом эпосе, заговорах и пр.), вычёркивания, упразднения и смерти.  Зеркала в виде анкха из гробницы Тутанхамона. 14 в. до н. э. Экспозиция выставки «Tutankhamun And The Golden Age Of The Pharaohs». Музей искусств округа Лос-Анджелес.Равноконечный крест часто является солярным символом. Неравноконечный крест (с удлинённой вертикальной ветвью, а также древнеегипетский крест с петлёй у верхней ветви – анх) может уподобляться образу дерева (т. н. мировое древо) и антропоморфной фигуре с распростёртыми руками; он часто выступает в качестве модели человека.

Зеркала в виде анкха из гробницы Тутанхамона. 14 в. до н. э. Экспозиция выставки «Tutankhamun And The Golden Age Of The Pharaohs». Музей искусств округа Лос-Анджелес.Равноконечный крест часто является солярным символом. Неравноконечный крест (с удлинённой вертикальной ветвью, а также древнеегипетский крест с петлёй у верхней ветви – анх) может уподобляться образу дерева (т. н. мировое древо) и антропоморфной фигуре с распростёртыми руками; он часто выступает в качестве модели человека.

На Древнем Востоке и в Римской империи до середины 4 в. существовало орудие казни в виде креста, к которому пригвождали или привязывали приговорённого к смерти человека.

В христианстве

Крест в качестве знака или предмета является главным символом искупительной жертвы Иисуса Христа; он восходит к орудию казни, на котором Спаситель окончил земную жизнь.

Изображения креста, известные в христианских общинах и до 4 в., получили распространение со времени императора Константина I Великого, когда крест стал символом его победы над политическими соперниками. С этим значением крест в комбинации с лавровым венком и монограммой ХР встречается на рельефах раннехристианских саркофагов. Важность креста как реликвии и символа христианства возросла после обретения Креста Господня матерью Константина Великого Еленой Святой (см. также в статье Воздвижение Креста Господня). Объектом поклонения и образцом для воспроизведения стал огромный памятный крест, установленный на Голгофе при Константине Великом, а затем – сменивший его в середине 5 в. крест с драгоценными камнями; они легли в основу иконографической композиции, известной как Поклонение Кресту апостолов (позднее – ангелов).

На основе креста моделируется традиционная структура христианского храма, особенно в решении плана, образуемого пересечением продольного нефа с трансептом или халцидикой. Кресты традиционно венчают купола церковных зданий, являются неотъемлемой частью убранства храмов и атрибутом богослужения: устанавливаются в алтаре, их изображения присутствуют на богослужебной утвари, в орнаментации фасадов и интерьеров храмов (включая иконостас), на облачениях духовенства и т. п. Почитание креста выражается также в крестном знамении.

В разное время в христианских странах знак креста широко использовался в государственной символике (гербы, инсигнии, печати, монеты и т. д.), юридической практике (клятва, приведение к присяге Крестом Господним, «крестное целование»), ремесле (маркировка изделий), торговле, военном деле (осмысление перекрестий мечей в качестве креста).

Формы крестов.

Архив БРЭ.В христианской иконографии кресты по форме делятся на две большие группы: «греческие» (с равноконечными ветвями) и «латинские» (с удлинённой вертикальной ветвью) (названия заимствованы из геральдики и являются условными, не неся в себе каких-либо этнокультурных или конфессиональных признаков). Среди «латинских» особо выделяют кресты, восходящие к дохристианской религиозной символике: «crux ansata» – крест с петлёй или ушком, происходящий от древнеегипетского анха; «crux commissa» – т. н. крест святого Антония в форме буквы Т (также символ ожидаемого Мессии у древних евреев); «сrux decussata» – т. н. крест святого Андрея, или бургундский крест, в форме буквы Х (встречается также на античных монетах и стелах); «crux gammata» – в форме свастики. Среди других разновидностей: мальтийский – с раздвоенными концами, лотарингский – с двумя перекладинами, папский – с тремя перекладинами. «Греческие» формы креста также могут включать до трёх перекладин, из которых нижняя всегда ставится косо. Знак креста часто используется в сочетании с другими христианскими символами: крест и якорь, крест и сердце, крест и голубь (символ осенённости Святым Духом) и др.

Формы крестов.

Архив БРЭ.В христианской иконографии кресты по форме делятся на две большие группы: «греческие» (с равноконечными ветвями) и «латинские» (с удлинённой вертикальной ветвью) (названия заимствованы из геральдики и являются условными, не неся в себе каких-либо этнокультурных или конфессиональных признаков). Среди «латинских» особо выделяют кресты, восходящие к дохристианской религиозной символике: «crux ansata» – крест с петлёй или ушком, происходящий от древнеегипетского анха; «crux commissa» – т. н. крест святого Антония в форме буквы Т (также символ ожидаемого Мессии у древних евреев); «сrux decussata» – т. н. крест святого Андрея, или бургундский крест, в форме буквы Х (встречается также на античных монетах и стелах); «crux gammata» – в форме свастики. Среди других разновидностей: мальтийский – с раздвоенными концами, лотарингский – с двумя перекладинами, папский – с тремя перекладинами. «Греческие» формы креста также могут включать до трёх перекладин, из которых нижняя всегда ставится косо. Знак креста часто используется в сочетании с другими христианскими символами: крест и якорь, крест и сердце, крест и голубь (символ осенённости Святым Духом) и др.

В практике церковной жизни кресты делятся по функциям (стационарные, служебно-литургические, личные).

Стационарные кресты

Обычай ставить монументальные кресты (или плиты со знаком креста) из камня или дерева возник не позднее 7 в. Несколько сотен крестов простых типов, обработанных со всех сторон, изредка с кругом в центральной части, сохранились в Англии (7–11 вв.).  Кресты в Монастербойсе. Графство Лаут, Ирландия. 2016 г. Фото: Artur Widak / NurPhoto / Getty ImagesИх орнамент копирует традиционные мотивы миниатюры, чеканки, литья этой эпохи. В Ирландии известно более 70 каменных стоящих крестов и сотни их фрагментов (8–12 вв.), декорированных резьбой (высотой 2–3 м, отдельные – до 7 м); почти все – типа «крест в круге». Они играли дидактическую (возможно, и литургическую) роль; имели защитную и маркирующую функции (обозначали границы монастырских владений); прославляли воздвигшего их (могли нести посвящение от его имени, изображения патрональных святых и т. п.). О более сложной мемориально-литургической и репрезентативной функции монументальных крестов можно судить по серии сооружений Франции и Англии 12–13 вв. Так, кресты вдоль пути похоронной процессии Людовика IX Святого от Парижа до Сен-Дени (вторая половина 13 в.; уничтожены в 16–18 вв., сохранился один) символизировали сакральность королевской власти, а также обозначали и охраняли путь паломников.

Кресты в Монастербойсе. Графство Лаут, Ирландия. 2016 г. Фото: Artur Widak / NurPhoto / Getty ImagesИх орнамент копирует традиционные мотивы миниатюры, чеканки, литья этой эпохи. В Ирландии известно более 70 каменных стоящих крестов и сотни их фрагментов (8–12 вв.), декорированных резьбой (высотой 2–3 м, отдельные – до 7 м); почти все – типа «крест в круге». Они играли дидактическую (возможно, и литургическую) роль; имели защитную и маркирующую функции (обозначали границы монастырских владений); прославляли воздвигшего их (могли нести посвящение от его имени, изображения патрональных святых и т. п.). О более сложной мемориально-литургической и репрезентативной функции монументальных крестов можно судить по серии сооружений Франции и Англии 12–13 вв. Так, кресты вдоль пути похоронной процессии Людовика IX Святого от Парижа до Сен-Дени (вторая половина 13 в.; уничтожены в 16–18 вв., сохранился один) символизировали сакральность королевской власти, а также обозначали и охраняли путь паломников.

В Византии стационарные кресты были менее распространены: встречаются главным образом на периферии империи. В 9–18 вв. в Армении и других районах компактного проживания армян возводились хачкары, имевшие вотивные, маркирующие и защитные функции.

На Руси обычай установки стационарных крестов известен с домонгольского периода. Их подразделяют на памятные, поклонные и намогильные, иногда особо выделяют закладные (вложенные в стены храмов), обетные и иконные. На крестах помещали резные композиции, образующие сложные иконографические программы, с текстами церковного содержания, подписями мастеров или заказчиков.

Служебно-литургические кресты

Среди служебно-литургических крестов различают алтарные (запрестольные, напрестольные и др.), процессионные (выносные) и знаки сана священнослужителей. Использование процессионных крестов вошло в чин литургии лишь в конце 4 в. при архиепископе Константинопольском Иоанне Златоусте, окончательно – при императоре Юстиниане I (6 в.). Предположительно с 5 в. верующие стали обращать молитвы к крестам, изображённым на стене храма или встроенным в неё. В 6–7 вв. материалом для алтарных и процессионных крестов было в основном серебро с чернью или позолотой, с 10 в. его вытеснила бронза или простой металл. Большинство крестов имели расширенные концы. Трёхмерные изображения Христа на переносных крестах до 10 в. неизвестны, позднее такие изображения могли включать фигуры Богородицы и Иоанна Крестителя, образующие род Деисуса; композиции, включающие Христа Пантократора, Богородицу, ангелов и святых, могли наноситься и с обратной стороны. Изредка кресты украшали драгоценными камнями.

С 7 в. крупный крест стали помещать позади или вблизи престола, с 11–13 вв. – ставить (класть) на престол. На Западе после разрешения спора о пресуществлении принятием догмата IV Латеранского собора (1215) крест (особенно в форме распятия) на престоле стал обозначать реальное присутствие Христа в евхаристии.

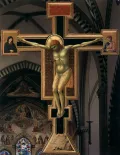

Джотто. Распятие. До 1301. Церковь Санта-Мария-Новелла, Флоренция.Web Gallery of Art.Сохранившиеся западные алтарные и процессионные кресты – в основном золочёные, из медных сплавов. Известны отдельные примеры крестов и распятий из слоновой кости. Процессионные кресты украшали также геммами и жемчугом; в перекрестьях часто помещали мощи святых. В бедных приходах кресты могли быть деревянными. Основная форма алтарных и процессионных крестов – «латинская», обычно с прямыми (иногда трапециевидными или закруглёнными) концами.

Джотто. Распятие. До 1301. Церковь Санта-Мария-Новелла, Флоренция.Web Gallery of Art.Сохранившиеся западные алтарные и процессионные кресты – в основном золочёные, из медных сплавов. Известны отдельные примеры крестов и распятий из слоновой кости. Процессионные кресты украшали также геммами и жемчугом; в перекрестьях часто помещали мощи святых. В бедных приходах кресты могли быть деревянными. Основная форма алтарных и процессионных крестов – «латинская», обычно с прямыми (иногда трапециевидными или закруглёнными) концами.

Много шедевров ювелирного искусства, украшенных эмалью, камнями, существует среди русских литургических крестов: крест Евфросинии Полоцкой, 12 в.; воздвизальные кресты из московского Вознесенского монастыря, 12–13 вв.; крест из Смоленска, 1494–1495 гг.; напрестольный крест из Чудова монастыря, 1598 г.; «Корсунские» запрестольный и воздвизальный кресты, 17 в.; мощевики и энколпионы (кресты, составленные из двух закрывающихся половинок) новгородской и московской работы, 15–17 вв.; и многие др.

Среди личных крестов, являющихся объектами личного благочестия, преобладают нагрудные кресты, т. е. носимые на шнурке или на цепи на шее: нательные кресты («тельники», «воротные», носятся под одеждой), наперсные (от церковнославянского «перси» – грудь) кресты духовенства (носятся поверх одежды). Они могут быть цельными или составными. Обычай носить крест впервые зафиксирован по письменным и археологическим источникам между 380 и 430 гг. Личные кресты могли содержать реликвии и украшаться христианскими символами. Исторически традиция ношения нательного креста на христианском Востоке была более распространена, чем на Западе, а на Руси – шире, чем в Византии. В Европе ношение креста становится массовым с эпохи Контрреформации. На Руси ношение креста получает всё большее распространение к позднему Средневековью. Впервые об обязательности ношения креста и его надевании при крещении свидетельствуют исторические и богослужебные тексты 1620-х гг. Крест остаётся главной или одной из главных личных святынь на протяжении всей жизни, почти никогда не снимается; как правило, его оставляют на теле умершего при погребении.

Большинство сохранившихся древнерусских нагрудных крестов металлические (из сплавов меди, олова, серебра, изредка из золота), но известны и деревянные, костяные, каменные. Концы ветвей обычно округлые, реже прямые, а позднее – с трилистниками. Личные кресты с камнями и геммами редки. Чаще встречаются кресты с гравированными или рельефными образами, реже – с эмалью и чернью. Основную массу составляют простейшие литые кресты, в том числе с изображениями Распятия, Богородицы и апостола Иоанна; на обороте – Богородицы с апостолами, четырёх евангелистов. В домонгольское время кресты-«тельники», как правило, были равноконечными, без изображений, позднее – с несколько удлинённой нижней ветвью, а затем – и восьмиконечные, с дополнительной верхней перекладиной (в воспоминание прибитой при Распятии таблички с надписью «Иисус Назорей Царь Иудейский») и нижней косой перекладиной (подставкой для ног). В конце 18 – 19 вв. формы креста, как правило, упрощались.

В раннехристианский период кресты не входили в литургическое облачение священнослужителей как обязательный предмет, но благодаря реликвиям они были популярны у епископов. Как часть епископских литургических инсигний на Западе крест впервые упомянут в житии (около 1170) епископа Арнольда Майнцкого; одно из первых воспроизведений – на мозаичном надгробии аббата Гильберта (ум. 1152) из церкви монастыря Мария-Лах (ныне в Рейнском музее, Бонн). Позднее кресты постоянно упоминаются среди инсигний епископов, но обязательным знаком епископского достоинства он стал только после эдикта папы Римского Пия V (1570), подтверждённого папой Климентом VIII (1600). Крест мог служить инсигнией и других прелатов – кардиналов, аббатов.

В Русской православной церкви (РПЦ) ношение креста священнослужителями не было предписано законодательно, однако такая традиция существовала. В 18–19 вв. крест мог вручаться духовенству как личная награда. Окончательно ношение креста священником с момента рукоположения вошло в практику Русской православной церкви в 1896 г. по указу императора Николая II.

Особую группу личных крестов составляют кресты паломников и крестоносцев. Они носились на одежде, вкладывались как вотивы в храмы святых мест и в другие храмы, вырезались на храмовых стенах (кресты-граффити в храме Воскресения в Иерусалиме, во многих храмах Древней Руси; врезанные кресты в колоннах храма Святой Софии в Константинополе) или приносились из паломничеств в качестве евлогий («благословений»), паломнических знаков и реликвий.

На Руси крупные кресты (молельные, киотные) наравне с иконами помещались в парадной комнате в «красном» углу и над входом в дом («надвратные» кресты). Такие кресты из сплавов меди специально стали отливать в среде старообрядцев в конце 17 в., но позднее они стали обычны в религиозном обиходе всех православных. Их форма гораздо сложнее нательных и наперсных крестов, а иконография подробнее и содержит элементы нарратива (антропоморфные солнце и луна, стены и башни Иерусалима в сюжете Распятия), «изобразительной теологии» (символика Святой Троицы), а также длинные молитвенные тексты.

В народном быту и фольклоре христианская символика креста нередко переплетается с дохристианскими представлениями и суевериями.