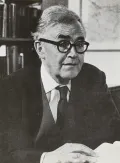

Барт Карл

Барт Карл (Karl Barth) (10.5.1886, Базель – 10.12.1968, там же), швейцарский кальвинистский богослов, главный представитель диалектической теологии. Изучал теологию и философию в университетах Берна, Берлина, Тюбингена и Марбурга; в числе его учителей – Г. Коген и П. Наторп, а также А. фон Гарнак и другие видные либерально-протестантские теологи. С 1911 г. пастор, тяготел к христианскому социализму; в 1915 г. вступил в социалистическую партию. «Послание к Римлянам» (1919, рус. пер. 2005) – экзегетический труд об одном из новозаветных текстов, перерастающий в богословский манифест (особенно во 2-м издании, 1922), – вызвало бурную дискуссию и выдвинуло Барта в ряды наиболее заметных инициаторов мировоззренческой переориентации немецкого протестантизма. В 1921–1935 гг. профессор в различных немецких университетах; после столкновений с гитлеровским режимом вернулся в Швейцарию. Выступал как вдохновитель Исповедующей церкви – оппозиционного по отношению к гитлеризму движения в протестантизме; главный автор т. н. Барменской декларации, принятой в мае 1934 г. и выразившей принципы этого движения. Пришёл к принципиальному признанию необходимости бороться против нацизма с оружием в руках (письмо Й. Л. Громадке от 19 ноября 1938). В послевоенные годы – активный сторонник мирного сосуществования.

Мировоззрение Барта сложилось в атмосфере глубокого кризиса, постигшего в начале 20 в. псевдогармонию между протестантизмом и буржуазным прогрессом. Эта обманчивая видимость была скомпрометирована для Барта, в частности, промилитаристской позицией большинства немецких профессоров, в том числе теологов, в начале Первой мировой войны 1914–1918 гг. Барт усматривает самодовольство образованного филистера во всех попытках «приручить» веру, сделать её частью культуры и цивилизации, упорядочивающим и консервирующим фактором общественной жизни. Опираясь на наследие С. Кьеркегора и Ф. М. Достоевского, но также на пример М. Лютера и Ж. Кальвина, Барт резко настаивает на абсолютной трансцендентности Бога по отношению ко всем ценностям цивилизации. В той мере, в какой человек не покидает мира этих ценностей, он не может действительно веровать, а всего лишь имеет «религию» (под которой у Барта, как и у других представителей диалектической теологии, понимаются осуждаемые ими попытки свести Бога в плоскость собственных готовых представлений о Боге); в акте веры он выходит из мира этих ценностей и тем самым из тождества себе как сформированному социально-культурной детерминацией индивиду; чтобы обрести себя в вере, надо потерять себя в ней («Послание к Римлянам», 1922). Эту же запредельность «веры» по отношению к «религии» Барт отстаивает и в последовательном отрицании всех попыток ввести в протестантскую теологию модернизированную версию аналогии сущего (analogia entis). Полемические тенденции особенно характерны для раннего творчества Барта, когда он резко отталкивался от либерального культа культуры и сведения веры к эмоции в духе романтической теологии Ф. Шлейермахера, а также католического понятия естественной теологии. В конце жизни Барт, не отказываясь ни от одной из своих установок, стремился отрешиться от пристрастной полемичности и воздать должное тому, против чего боролся всю жизнь («Протестантская теология в 19 в. Её предыстория и история»; «Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert. Ihre Vorgeschichte und ihre Geschichte», 1947).