КЛИМАТ

-

Рубрика: Физика

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

КЛИМАТ

Общая характеристика

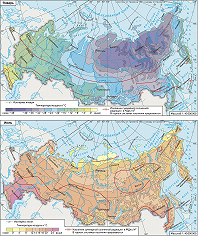

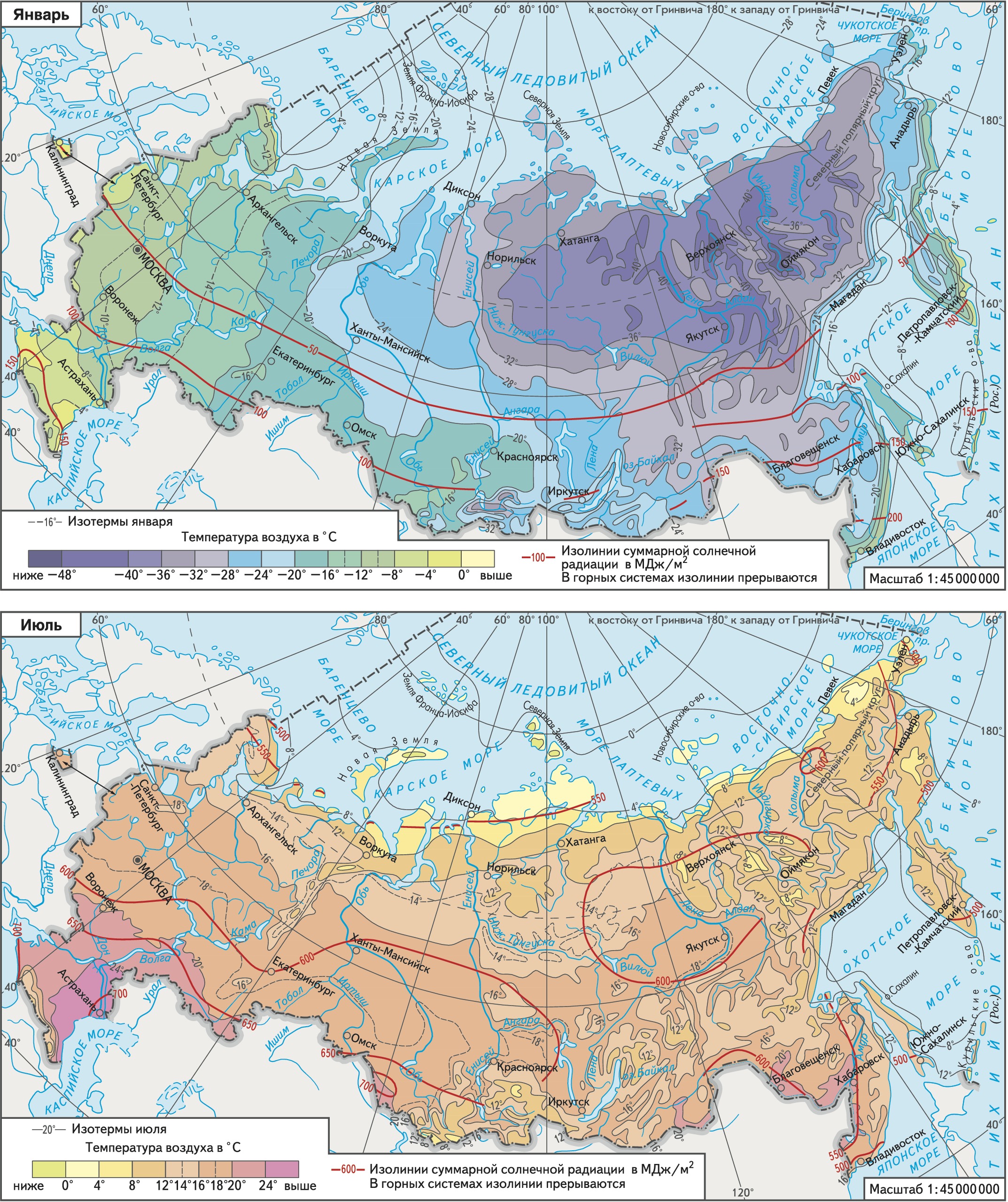

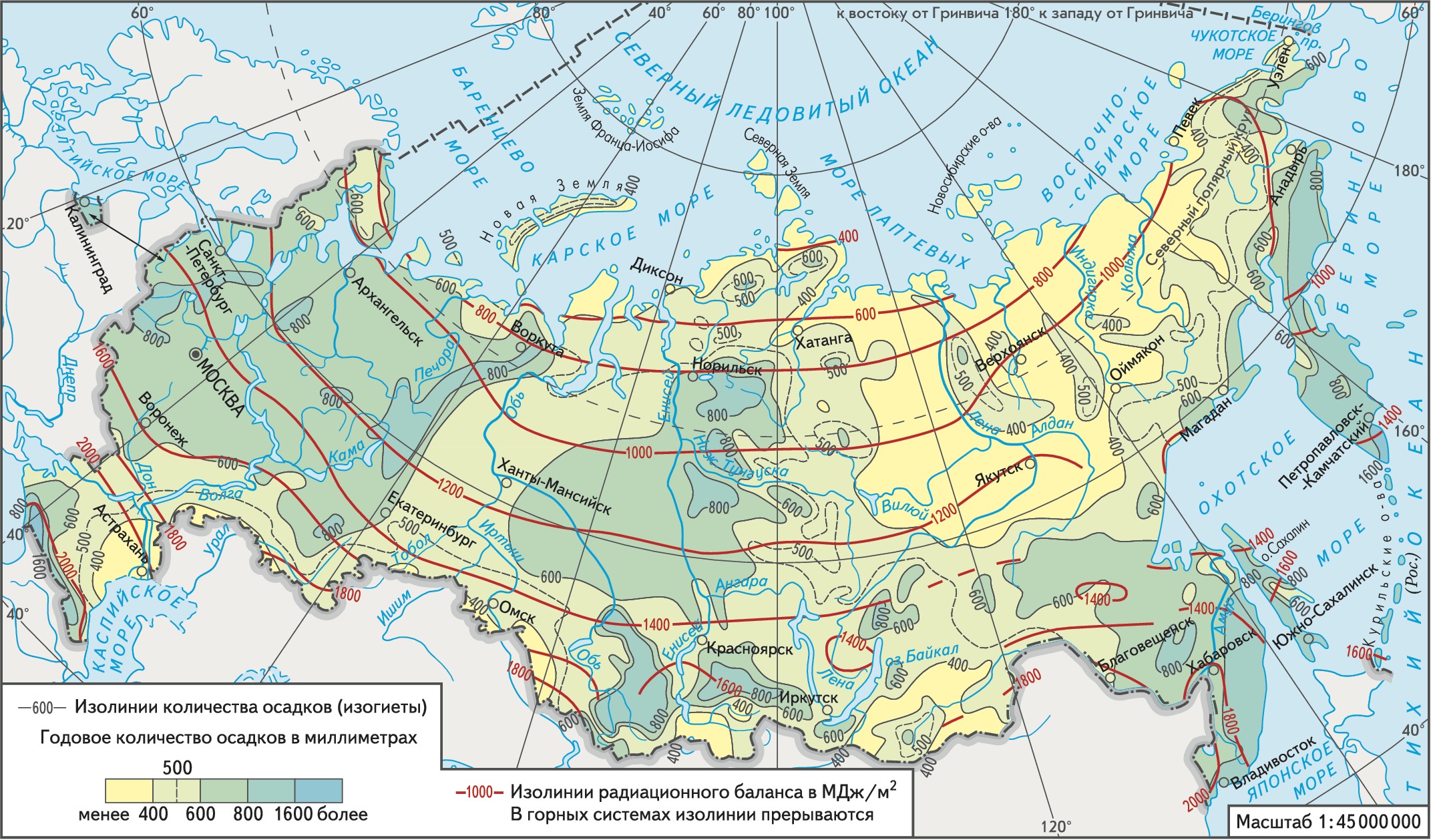

Россия – страна с относительно холодным климатом. Её территория расположена в четырёх климатических поясах: арктическом, субарктическом, умеренном и субтропическом. К арктическому и субарктическому поясам относятся моря Северного Ледовитого ок., арктические острова и северная материковая окраина страны. Б. ч. территории расположена в умеренном поясе, небольшой участок Черноморского побережья Кавказа – в субтропическом. Формирование климата происходит под влиянием арктического, умеренного (полярного) и тропического воздуха. Огромная протяжённость России с севера на юг обусловливает большие различия в величинах прихода и расхода солнечной радиации. В зависимости от географической широты сумма солнечной радиации, приходящая за год на земную поверхность, меняется от 2400 МДж/м2 на севере (местами – меньше, на островах Северного Ледовитого ок.) до 4800 МДж/м2 на Прикаспийской низменности и Черноморском побережье Кавказа. В холодное время года на б. ч. страны рассеянная радиация неск. превышает прямую или примерно равна ей. В тёплое время года повсеместно преобладает прямая радиация (исключение составляет Арктика, где благодаря большой, но неплотной облачности рассеянная радиация преобладает и летом). Радиационный баланс за год положителен на всей территории, изменяясь от 2100 МДж/м2 на юге страны до близких к нулю величин в центре Арктики (на сев. материковой окраине 400 МДж/м2). Значительные изменения в широтном распределении солнечной радиации связаны с облачностью. Наибольшие отклонения суммарной радиации от возможной отмечаются на западе и северо-западе Европейской территории, где роль облачности велика в течение всего года, и на Дальнем Востоке в летний период, когда облачность увеличивается из-за влияния морских воздушных масс. Максимальные значения суммарной радиации наблюдаются в мае – июне при наибольших высотах Солнца, продолжительном дне и малой облачности. Самые низкие значения приходятся на зимние месяцы, когда высота Солнца наименьшая, продолжительность дня мала, а облачность значительна.

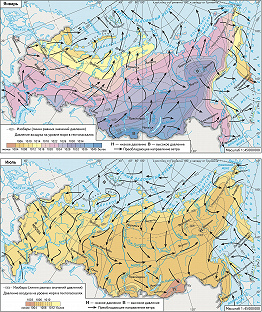

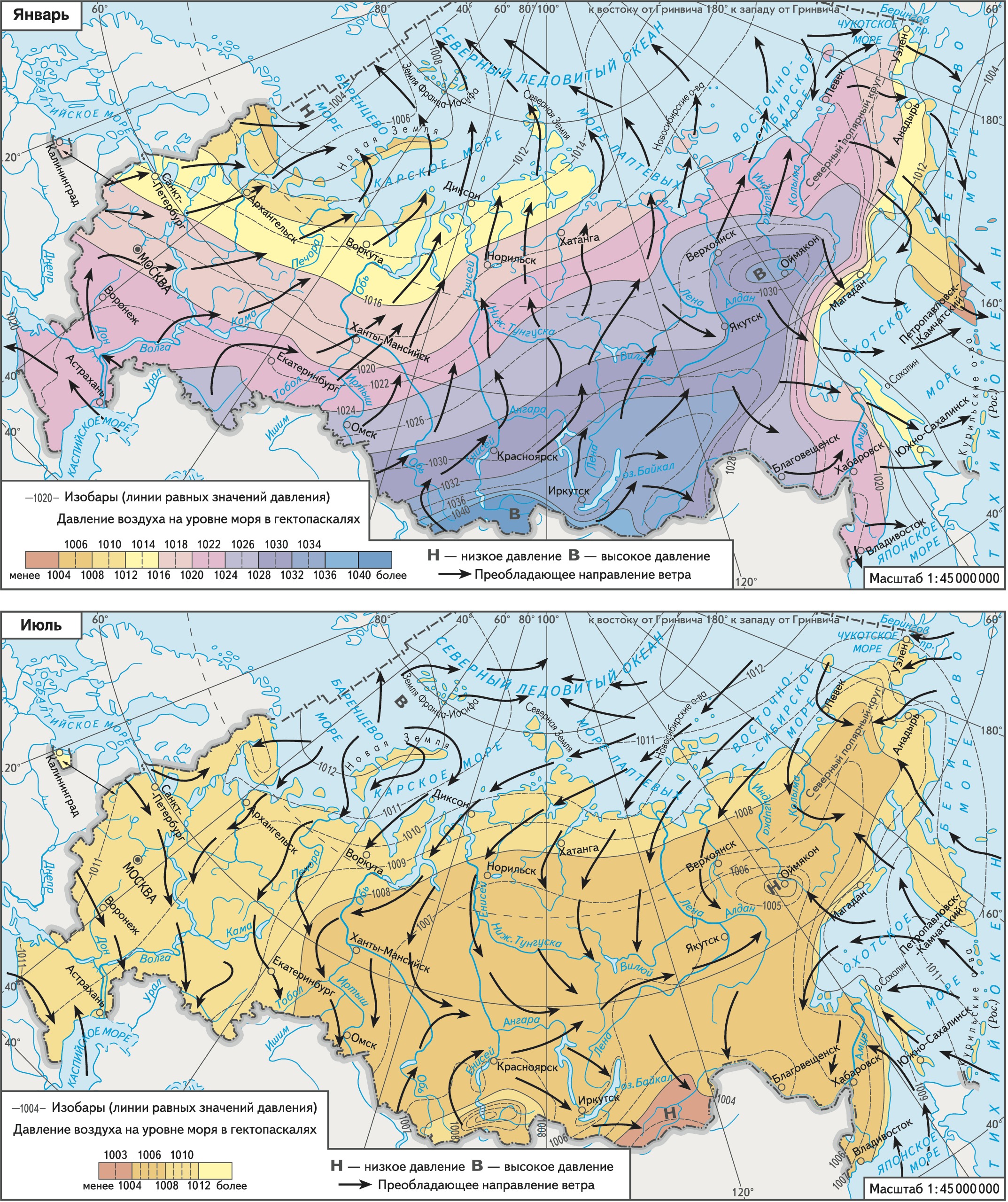

Азиатский антициклон (Сибирский антициклон) – область высокого атмосферного давления над Сибирью, Средней и Центральной Азией; проявляется гл.обр. зимой. Азиатский антициклон – результат сильного охлаждения материка, с ним связана продолжительная холодная малоснежная зима во внутриматериковых районах. Основная его часть формируется в воздухе умеренных широт. В январе величина атмосферного давления в центре антициклона (над Южной Сибирью и Монголией) превышает в отдельных случаях 1070 гПа, достигая са мых высоких значений на земном шаре.

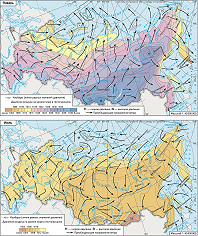

Почти повсеместно климат континентальный. Степень континентальности заметно возрастает в направлении с запада на восток по мере ослабления влияния Атлантического ок. На б. ч. страны формируется континентальный воздух умеренных широт, который является преобладающей воздушной массой в течение всего года. В арктическом поясе постоянно господствуют арктические воздушные массы, в субарктическом поясе зимой преобладает воздух умеренных широт, летом – арктический. Циклоническая деятельность развивается на арктическом фронте (разграничивает арктический воздух и воздух умеренных широт) и полярном фронте (разделяет воздушные массы умеренных широт и тропические). На б. ч. территории преобладает широтный перенос воздушных масс – с запада на восток, но зимой с заметной юж. составляющей, а летом – с северной. Циклоны приносят осн. осадки. В зимнее время континентальный воздух значительно охлаждён, этому способствуют малые суммы солнечной радиации и снежный покров, занимающий б. ч. территории. Особенно сильно он выхолаживается в Восточной Сибири, где зимой устанавливается обширная область высокого атмосферного давления (Сибирский антициклон) с ясной и сухой погодой. Летом воздух здесь сильно прогревается благодаря большой продолжительности солнечного сияния и незначительной облачности. Климат Восточной Сибири резко континентальный. В летний период на Европейской территории воздух особенно сильно прогревается в степной зоне (Поволжье и Прикаспийская низменность). Здесь создаются благоприятные условия для его трансформации в сухой субтропический, с этим связаны частые суховеи, иногда пыльные бури. Зап. часть России в течение всего года испытывает влияние Атлантического ок., поэтому климат здесь умеренно континентальный – годовая амплитуда темп-ры воздуха не превышает 30–35 °C. Летом морской воздух приходит уже частично трансформированным в континентальный. Зимой он проникает дальше на восток, поскольку большая облачность и отсутствие устойчивого снежного покрова на берегах Балтийского м. замедляют его охлаждение и трансформацию. По мере продвижения на восток годовые амплитуды темп-ры воздуха увеличиваются: в Западной Сибири – до 40–45 °C, в Восточной Сибири – до 65 °C (наибольшая в Северном полушарии), количество осадков уменьшается. На побережье Охотского м. годовая амплитуда вновь уменьшается – до 30–35 °C, в районе Владивостока – до 28–30 °C, количество осадков увеличивается. Климат Дальнего Востока формируется под влиянием муссонной циркуляции. Зимний муссон приходит с севера и северо-запада и формирует сухую холодную погоду. Летний муссон приносит влажный морской воздух с юга и юго-востока. На территории России часты вторжения холодных арктических воздушных масс, особенно в вост. районах Европейской части России и в Западной Сибири, где они могут проникать далеко на юг. Зимой с ними связаны сильные понижения температуры. Поздней весной и ранней осенью такие вторжения вызывают заморозки. Летом арктический воздух достаточно быстро прогревается, высушивается и трансформируется в сухой континентальный воздух умеренных широт, из-за чего в Поволжье могут возникать засухи. Зимой почти вся территория находится под влиянием повышенного атмосферного давления. Пониженное давление создаётся только на северо-западе Европейской территории и на Камчатке, где велика повторяемость прохождения циклонов. В это время года почти на всей Европейской территории преобладают зап. и юго-зап. ветры, в Западной Сибири – юго-западные и южные, в Восточной Сибири – слабые северо-восточные (в сев. части), южные и юго-западные (в юж. части). Летом давление воздуха в осн. пониженное, на Европейской территории и в Западной Сибири преобладают сев.-зап. ветры, в Восточной Сибири – северные и северо-восточные. На побережьях Японского и Охотского морей, в Приамурье, на Сахалине и Камчатке резко выражены ветры муссонного характера (в холодное время преобладающее направление с суши на море, в тёплое – с моря на сушу). Наиболее сильные ветры (до 10–15 м/с) отмечаются во внутренних районах в переходные сезоны, на побережьях – зимой. Летом они слабее (2–5 м/с). По мере удаления от побережий скорость ветра убывает.

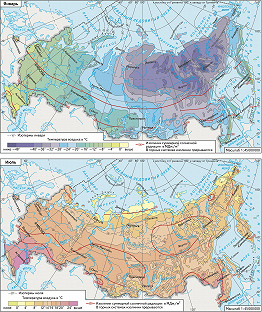

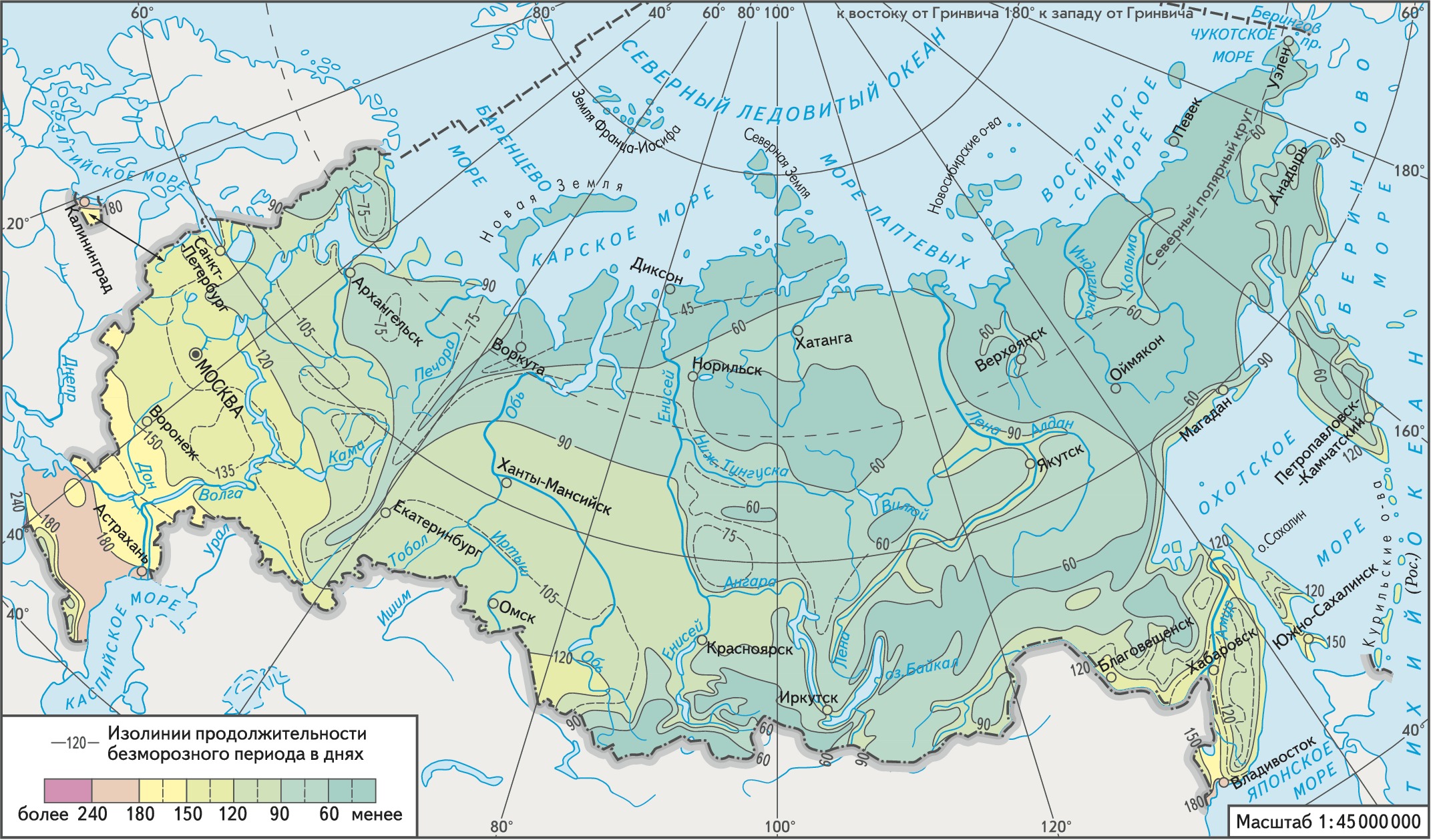

Температура воздуха. Наиболее холодный месяц года в России – январь, на берегах морей – февраль. Самые низкие темп-ры воздуха наблюдаются в Восточной Сибири, в районе Оймякона и Верхоянска среднемесячная темп-ра января –50 °C, минимальная –68 °C. От этого полюса холода Евразии темп-ра наиболее резко повышается к берегам морей. Ср. темп-ра января на берегах Берингова и Охотского морей увеличивается до –22 °C, на юге Камчатки – до –10 °C, в районе Владивостока – до –14 °C. В юж. части Сибири ср. темп-ра января от –14 до –16 °C. На Европейской территории самый холодный район – северо-восток (бассейн Печоры), здесь ср. темп-ра января от –18 до –20 °C, в центре и на северо-западе от –10 до –12 °C, на юге Поволжья от –4 до –6 °C. С февраля (на берегах морей с марта) темп-ра воздуха повышается и растёт до июля – августа. Июль на всей территории самый тёплый месяц. Наиболее прохладно в этом месяце на побережьях арктических морей. В центре Европейской части, в Западной и Восточной Сибири ср. темп-ра июля 15–20 °C, в низовьях Волги до 25 °C, на Дальнем Востоке 12–16 °C. Длительность безморозного периода меняется от 45–60 дней в тундре до 270 дней в районе Сочи. Большой ущерб сельскому хозяйству наносят весенние и осенние заморозки, из-за которых почти вся территория России относится к зоне рискованного земледелия. Самое раннее окончание заморозков отмечается весной на Черноморском побережье Кавказа – в конце февраля – начале марта, а на Ямале и Таймыре они заканчиваются лишь в конце июня – начале июля. Самые поздние заморозки осенью – на Черноморском побережье Кавказа – в конце ноября – начале декабря.

Относительная влажность воздуха распределяется в соответствии с температурой воздуха, её значения повышаются с понижением температуры. Наибольшие значения влажности наблюдаются в тундре (70%) и лесной зоне (50–60%), наименьшие – в степной зоне (40–50%; на юго-востоке Европейской территории, в сухих степях, – до 30–40%).

Облачность. Наибольшая облачность, кроме Восточной Сибири и Приамурья, приходится на ноябрь – февраль, наименьшая наблюдается в июле – августе, но на побережьях арктических морей, в Восточной Сибири, и особенно на Дальнем Востоке, она велика и летом.

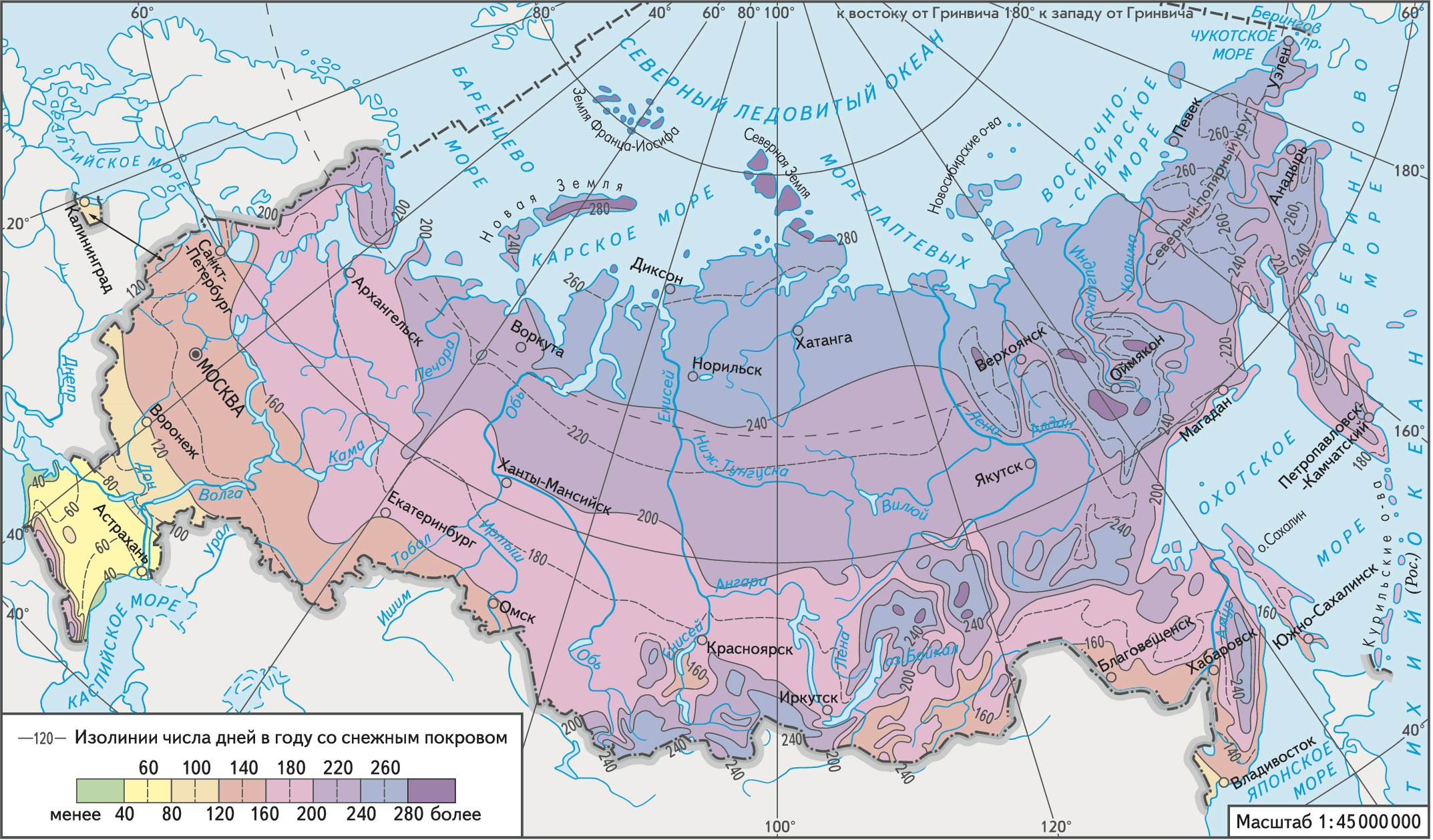

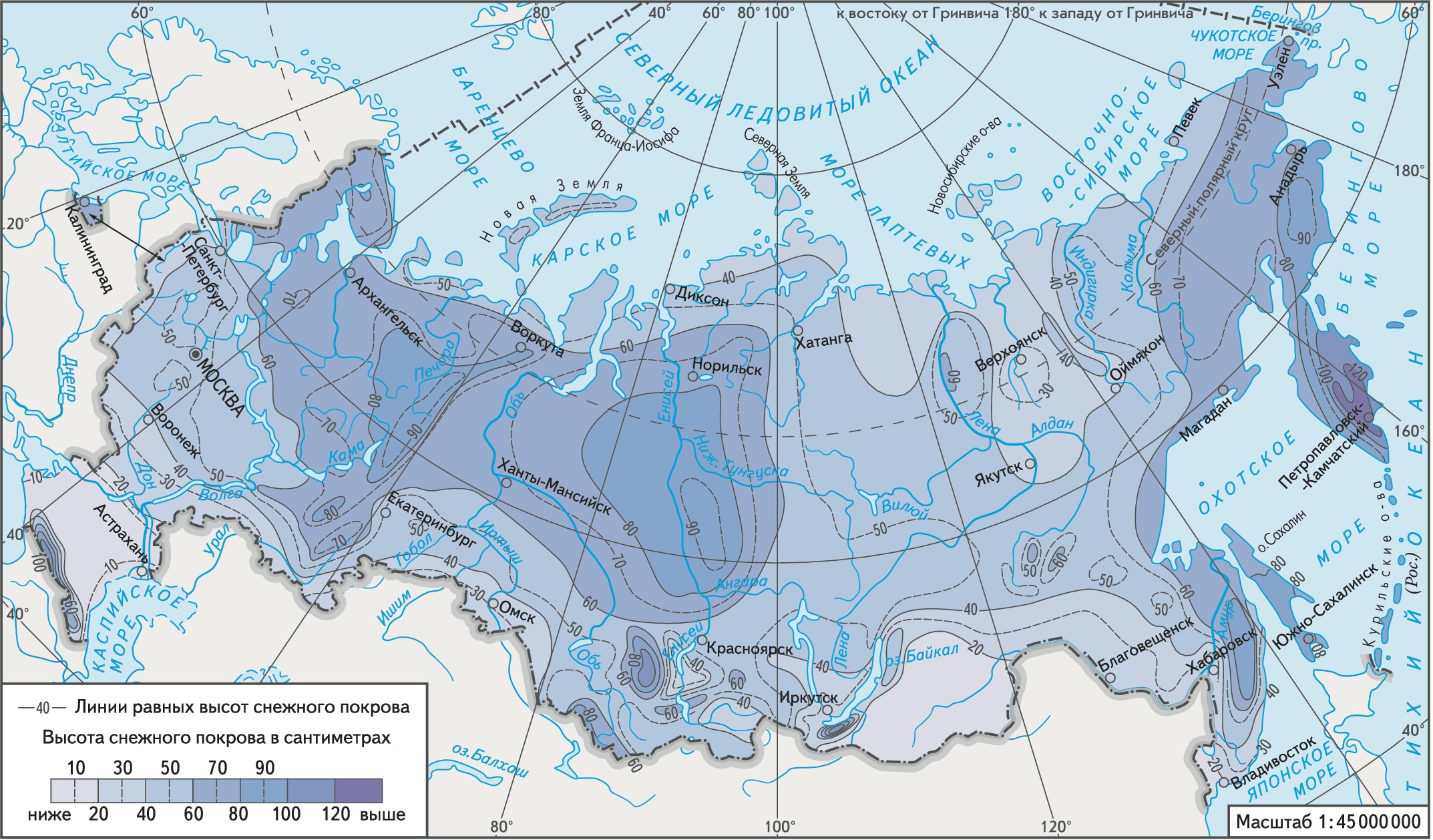

Осадки. Наибольшее количество осадков выпадает на Черноморском побережье Кавказа (св. 1600 мм в год). На Европейской территории годовое количество осадков меняется от 650–800 мм в лесной зоне до 200–250 мм в низовьях Волги. Мало осадков в тундре (300–400 мм в год) и степной зоне (350–400 мм). В Западной Сибири выпадает до 500 мм в год, в Прибайкалье – 350–400 мм, на Дальнем Востоке – 700–800 мм. Осадки, выпадающие на поверхность Земли, используются почвой и растениями не полностью, часть их стекает или испаряется, поэтому более объективной характеристикой является увлажнение территории. Избыточно увлажнены тундра, лесная зона и небольшая субтропическая область в районе Сочи. Лесостепи являются зоной неустойчивого увлажнения, степи и полупустыни (гл. обр. низовья Волги и район Северного Кавказа) – недостаточного увлажнения. В тёплое время года осадки иногда выпадают в виде града, который наблюдается почти повсеместно, но особенно интенсивен на Северном Кавказе. В холодное время на б. ч. территории выпадает снег. На севере количество осадков в виде снега составляет 40–50% годовой суммы, на юге – 15–20%. На б. ч. территории снег формирует устойчивый снежный покров. Наибольшая высота снежного покрова – на зап. склонах Северного Урала и в его зап. предгорьях (до 90–100 см), в сев. районах Западной Сибири (80–90 см), на зап. склонах Алтая и Саян (до 200 см), на Камчатке и Сахалине (80–110 см и более). В районе Северного Кавказа высота снежного покрова 10–20 см. Мало снега также в степной части Забайкалья. В среднем в центр. областях снег залегает св. 4 мес в году, на севере и северо-востоке Европейской территории – св. 7 мес, в Сибири, на Крайнем Севере, – ок. 9 месяцев. Неустойчивый снежный покров (20–30 дней в году) отмечается в низовьях Волги и на Северном Кавказе. Метели наиболее часты на Европейской территории в январе и феврале. Основные климатические характеристики приведены на картах.

Климатические области

Российская Арктика

Для этого района характерны длительные периоды полярного дня и полярной ночи. В течение всего года преобладают арктические воздушные массы, кроме побережья Баренцева м. и юго-зап. части Карского м., куда арктический воздух поступает только летом. Он отличается низкими температурами и малым содержанием влаги. Характерны большие годовые колебания темп-ры воздуха и её малые суточные изменения. Годовые суммы осадков невелики. Климатические условия изменяются с запада на восток, при этом различия в темп-ре воздуха проявляются гл. обр. зимой. Летом таяние больших масс льда и преимущественно пасмурная погода (повторяемость облачности св. 80%) сглаживают температурные различия, т. к. большая влажность воздуха и облака увеличивают долю приходящей на Землю тепловой радиации.

Район Баренцева и Карского морей зимой – самый тёплый в российской Арктике благодаря частому прохождению циклонов, которые переносят тёплый атлантический воздух на восток и северо-восток, и влиянию тёплых вод Нордкапского течения. Ср. темп-ра января и февраля на юго-западе Баренцева м. –6 °C (почти столько же в Белгороде), на зап. побережьях Новой Земли не холоднее, чем на средней Волге (от –12 до –14 °C). В зап. части Карского моря ср. темп-ра января и февраля –20 °C, в восточной – до –30 °C. Характерны сильные ветры, метели, высокая относительная влажность воздуха (70–80%), частые штормы (иногда продолжительностью до 10 дней). В районе Новой Земли насчитывается до 50–60 дней с ветрами, скорость которых превышает 15–20 м/с. Наибольшей силы (до 40 м/с, отдельные порывы – более 60 м/с) ветер достигает во время боры, которая характерна для побережий Новой Земли. Погода в этом районе очень изменчива, на Земле Франца-Иосифа иногда бывают оттепели, во время которых может выпадать дождь. Часто наиболее холодным оказывается март: ослабевает циклоническая деятельность, большая сплочённость льдов способствует устойчивости антициклональной погоды (солнечной, но холодной). В районе Баренцева м. и на Новой Земле выпадает наибольшее в российской Арктике количество осадков (ок. 30 мм в месяц); снежный покров невелик, залегает неравномерно из-за сильных ветров. Ср. темп-ра воздуха весенних месяцев отрицательная, устойчивый переход её к положительным значениям происходит только в июне. Летом прохладно: ср. темп-ра июля от 8 °C в юго-зап. части Баренцева м. до 0 °C на Земле Франца-Иосифа и Северной Земле. Среднемесячное количество осадков ок. 30 мм. Скорость ветра резко снижается. Переход среднесуточной темп-ры к отрицательным значениям во 2-й пол. сентября, но в октябре и ноябре могут быть оттепели.

Полярный день – период, когда Солнце в полярных областях не опускается за горизонт. Чем дальше к северу от Полярного круга, тем больше его продолжительность (на Северном полюсе – 189 сут). На территории России наиболее длительный период полярного дня характерен для арктических островов – на 82° с.ш. он продолжается с 8 апреля до 4 сентября (149 сут).

Район моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря. Зимой циклоническая деятельность ослабевает. Погода становится более устойчивой и менее облачной. Ср. темп-ры января и февраля близки к –30 °C (минимальные – ниже –50 °C). Характерны инверсии темп-ры (мощность охлаждённого слоя до 1 км), в слое инверсии может образовываться снежная мгла. В прибрежных районах хорошо выражены термические характеристики ветров – юж. ветры в ср. на 5–10 °C холоднее северных. Ср. скорость ветра невелика, но во время снежных бурь может превышать 20 м/с. Небольшое количество осадков (ок. 10 мм в месяц) и отсутствие оттепелей приводят к формированию снежного покрова выс. 30–50 см, который из-за неровностей рельефа распределяется неравномерно. Переход среднесуточной темп-ры к положительным значениям в начале июля. Летом снежный покров в осн. отсутствует. В этом районе, за исключением сев. части Таймыра, в течение одного месяца среднесуточная темп-ра воздуха выше 10 °C. Максимальная темп-ра на побережье 25 °C, на островах 20 °C, но ср. темп-ры летних месяцев в связи с преобладанием сев. ветров относительно низкие (в июле на побережье 5–7 °C, на островах 2–3 °C). В связи с усилением циклонической деятельности возрастает количество осадков (за летний период выпадает более 50% годовой суммы). Нередко наблюдаются смешанные осадки – дождь со снегом. Переход среднесуточной темп-ры к отрицательным значениям в середине августа.

Полярная ночь – период, когда Солнце в полярных областях не поднимается над горизонтом. Его продолжительность возрастает к северу от Полярного круга (на Северном полюсе – 179 сут). На территории России наиболее длительный период полярной ночи характерен для арктических островов – на 82° с.ш. он продолжается с 16 октября до 26 февраля (133 сут).

Район Чукотского моря. Зимой преобладают сев. и сев.-вост. ветры, приносящие холодный арктический воздух. Ср. темп-ра января (ок. –25 °C) выше, чем в районе моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря, но ниже, чем в зап. секторе, несмотря на то, что Чукотское м. расположено южнее Баренцева м. Увеличивается повторяемость штормов, возрастают облачность и количество осадков (св. 10 мм в месяц). Переход среднесуточной темп-ры к положительным значениям в начале июля. Летом усиливаются океанические черты климата. Преобладают юго-вост. ветры с Берингова м., темп-ра воздуха в июле (0–2 °C) ниже, чем в районе моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря, несмотря на то, что Чукотское м. расположено южнее. В отдельные дни сюда проникает тёплый континентальный воздух, повышающий темп-ру до 20 °C. Количество осадков возрастает до 50 мм в месяц. Переход среднесуточной темп-ры к отрицательным значениям происходит на 2–3 недели раньше, чем в районе Баренцева и Карского морей.

Европейская часть России

Основная часть территории расположена в субарктическом и умеренном поясах, лишь небольшой участок Черноморского побережья Кавказа – в субтропическом. Важной особенностью климата является сильно выраженное влияние Атлантического ок. В пределах Европейской части происходит трансформация морского умеренного (влажного атлантического) воздуха в сухой континентальный, в связи с этим наблюдается более быстрое, чем в Азиатской части, изменение климата с запада на восток.

Северо-запад (Кольский полуостров, Карелия). Зимой отмечается активная циклоническая деятельность на арктическом фронте, преобладают юж. и юго-зап. ветры, с которыми поступает относительно тёплый воздух. Часты оттепели с повышением темп-ры до 2 °C. В зап. части Мурманского берега и на юге Карелии ср. темп-ра января от –8 до –10 ° C, при вторжениях арктического воздуха понижается до –30 °C. Среднемесячное количество осадков ок. 30 мм. Снежный покров держится ок. 5 мес и достигает 60–70 см; характерны обильная изморозь и гололёд. В Хибинах наблюдаются частые сходы снежных лавин. Число дней с пасмурной погодой до 70%. На побережье сильные (до 20 м/с) штормовые ветры. Переход среднесуточной темп-ры к положительным значениям на севере в конце мая, на юге в начале мая. Снежный покров сходит на севере Кольского п-ова в начале июня, в Карелии в 1-й пол. мая. Поздние заморозки наносят вред сельскому хозяйству. Летом на Мурманском берегу в течение почти 2 мес наблюдается полярный день, в Карелии – белые ночи. Циклоническая деятельность не ослабевает, поэтому облачность возрастает. Лето относительно прохладное, особенно на берегах морей и крупных озёр. Во внутренних районах ср. темп-ра июля 14–16 °C, на Мурманском берегу ок. 10 °C. Среднемесячное количество осадков возрастает до 70 мм. Количество дней с осадками до 18 в месяц. Переход среднесуточной темп-ры к отрицательным значениям происходит в середине октября, но первые заморозки появляются в августе. Снежный покров устанавливается на Кольском п-ове в середине октября, в Карелии – в конце октября.

Северо-восток (Архангельская область, Республика Коми) отличается от северо-запада большей континентальностью климата, это проявляется в более низкой температуре воздуха зимой и в быстром её повышении с севера на юг летом. В этом районе зима самая холодная в Европейской части. Ср. темп-ра января от –10 °C на западе до –20 °C на востоке (минимальная –50 °C). Среднемесячное количество осадков на севере ок. 15 мм, во внутренних районах 20–25 мм, в предгорьях Урала 30 мм. Высота снежного покрова во внутренних районах до 70 см, местами к концу зимы достигает 100 см – это один из наиболее снежных районов России. Продолжительность залегания снега в сев.-вост. части более 7 месяцев. Скорость ветра зимой значительна, особенно в тундре (до 7–10 м/с). Переход среднесуточной темп-ры к положительным значениям на севере во 2-й пол. мая, в центр. районах в конце апреля. Снежный покров сходит в июне. В конце мая и в 1-й пол. лета нередки заморозки, обусловленные вторжением арктического воздуха с Карского м., которое в июне ещё покрыто льдами. Поступающий холодный воздух быстро прогревается над материком: ср. темп-ра июля 13–14 °C, а в юж. районах Республики Коми до 16–18 °C. В отдельные годы (при вторжении тёплого континентального воздуха) максимальная темп-ра может достигать 30–35 °C. Длительные периоды жаркой погоды усиливают опасность лесных пожаров. Среднемесячное количество осадков ок. 70 мм (в тундре ок. 50 мм). Осадки в осн. фронтальные – длительные, но слабые. Довольно высока относительная влажность воздуха (днём до 65–70%). Избыточное увлажнение – характерная особенность климата этого района. Переход среднесуточной темп-ры к отрицательным значениям происходит почти на месяц раньше, чем на Кольском п-ове. Снежный покров устанавливается в начале октября.

Центральные области (Московская, Брянская, Владимирская, Ивановская, Тверская, Калужская, Костромская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тульская, Ярославская) характеризуются умеренно холодной зимой и умеренно тёплым летом. По сравнению с севером Европейской части тёплый период здесь на 1–2 мес длиннее. Зимой cр. темп-ра января от –9 до –11 °C. В этот регион могут проникать юж. циклоны (с Чёрного м.), с ними связаны сильные оттепели – иногда среднесуточная темп-ра может повышаться до 5 °C. В результате интенсивной циклонической деятельности на арктическом и полярном фронтах преобладает облачная погода (повторяемость до 80%). В тылу циклонов в этот район проникает холодный арктический воздух и вызывает понижение температуры. При формировании зимних антициклонов темп-ра воздуха может понижаться до –40 °C. Среднемесячное количество осадков ок. 40 мм, но они не образуют мощного снежного покрова из-за частых оттепелей. Высота снежного покрова в Московской обл. ок. 50 см, продолжительность залегания ок. 4 месяцев. Переход среднесуточной темп-ры к положительным значениям в конце марта. Снежный покров сходит в 1-й пол. апреля. Летом поступающий с зап. ветрами атлантический воздух интенсивно прогревается. Ср. темп-ра июля 17–19 °C (максимальная 35 °C), относительная влажность воздуха днём близка к 50–60%. В среднем за сезон наблюдается всего ок. 20 дней со среднесуточной темп-рой выше 20 °C. Число пасмурных дней составляет ок. 50%. Среднемесячное количество осадков значительно (от 90 до 100 мм) и они интенсивнее, чем зимой. В отдельные годы формируются устойчивые антициклоны, обусловливающие длительные периоды жаркой и засушливой погоды, способствующей возникновению лесных и торфяных пожаров. Осень теплее весны. Переход среднесуточной темп-ры к отрицательным значениям в Московской обл. в конце октября. Снежный покров устанавливается во 2-й пол. ноября, хотя остаётся неустойчивым до середины декабря. В октябре быстро возрастает облачность, и в ноябре число пасмурных дней составляет 80%.

Восточная часть (Среднее Поволжье, Татария, Башкирия, Среднее Предуралье) отличается от центр. областей большей континентальностью климата. Зима значительно холоднее. Ср. темп-ра января в нижнем течении р. Кама –15 °C, в верхнем –17 °C. В среднем и верхнем течении Камы минимальная темп-ра может достигать –50 °C. Возрастает количество дней со среднесуточной темп-рой ниже –10 °C (Нижний Новгород – ок. 60, Пермь – ок. 90). Среднемесячное количество осадков 30–40 мм. Снежный покров выше (70–90 см), длительность залегания снега в Среднем Предуралье увеличивается до 6 месяцев. Переход среднесуточной темп-ры к положительным значениям в конце мая – начале июня. Снежный покров сходит почти на 1/2 мес позже, чем в центр. областях. Лето достаточно тёплое, иногда жаркое. Ср. темп-ра июля в Татарии 20 °C, в юж. районах Среднего Поволжья 22 °C (максимальная 40 °C). Число дней со среднесуточной темп-рой выше 20 °C возрастает до 40, на юге – до 50. Редко могут наблюдаться значительные похолодания – до 3 °C ночью. Осадков больше, чем зимой: в наиболее дождливом месяце (июле) в Среднем Поволжье выпадает 60 мм, в предгорьях Урала – 80 мм. В Среднем Поволжье, Татарии и Башкирии осадков значительно меньше (15–30 мм) и высока вероятность засух. Переход среднесуточной темп-ры к отрицательным значениям в начале октября. Устойчивый снежный покров устанавливается в начале ноября.

Южная часть (Северный Кавказ, Черноморское побережье Кавказа). Сев. склоны Большого Кавказа являются наветренными по отношению к атмосферным фронтам атлантических и средиземноморских циклонов. Зап. часть региона характеризуется более мягкой зимой, чем восточная. Продолжительность периода с отрицательной температурой воздуха на востоке 90–95 дней, на западе 60–65, в горах до 130. Климат Северного Кавказа умеренно континентальный. Зима здесь холодная из-за преобладания континентального восточноевропейского воздуха, могут быть кратковременные вторжения атлантического и арктического воздуха, вызывающие понижение темп-ры до –30 °C. Часты туманы, изморозь и гололёд. Особенно значительны гололёдные явления в районе Минеральных Вод. Ср. темп-ра января в центр. части предгорной зоны от –4 до –6 °C. Абсолютные минимумы могут достигать –32 °C (Ессентуки), –35, –36 °C (Нальчик). В вост. части предгорной зоны (Дагестан) ср. темп-ра января от –4 до 0 °C, абсолютный минимум –26 °C (Махачкала). Циклоническая деятельность в холодное время ослабевает, поэтому осадков мало (20–30 мм в месяц) и высота снежного покрова незначительна (10–20 см). На равнинной части снежный покров появляется во 2-й декаде декабря, но в течение зимы он неоднократно сходит при оттепелях. В отдельные годы устойчивый снежный покров может не устанавливаться. Переход среднесуточной темп-ры к положительным значениям в начале апреля. Лето жаркое и сухое, особенно в Дагестане, где ср. темп-ра июля 20–25 °C, абсолютный максимум 42 °C. Сюда часто приходит сухой воздух прикаспийских пустынь, поэтому осадков мало (среднемесячное количество 15–20 мм). Число пасмурных дней в июле на равнинной части до 25%, в горах до 50%. На б. ч. территории наблюдается 6–8 дней в месяц с грозой. На равнинной части осадков мало (15–20 мм в месяц), в горах с высотой их количество возрастает до 40–50 мм. Осадки в осн. имеют ливневый характер и нередко сопровождаются шквалистыми ветрами; возможно образование селей и паводков на горных реках. В мае – июне на Кубано-Приазовской низменности бывает 1–2 дня с градом, на зап. склонах Ставропольской возвышенности – до 3, на сев. склоне Большого Кавказа на выс. 2000 м – до 12 дней. Повторяемость засух в степных районах составляет ок. 30%. Сильные засухи наблюдаются в 10% лет на западе и в 15% – на востоке. В вост. части возрастает повторяемость суховеев, переходящих в пыльные бури. Переход среднесуточной темп-ры к отрицательным значениям на равнинной части – в конце ноября – первых числах декабря, в горах раньше. Особые климатические условия создаются на Черноморском побережье Кавказа от Новороссийска до Сочи, они близки к средиземноморским. Зима. Ср. темп-ра января 2–5 °C, однако в районе Новороссийска при вторжениях северных воздушных масс она может опускаться до –25 °C. За холодный период выпадает 50–55% годового количества осадков (ок. 300 мм в месяц). Лето тёплое и сухое, ср. темп-ра июля 23–24 °C. Безморозный период в районе Сочи ок. 270 дней. Такие климатические условия здесь создаются благодаря тёплому, глубокому, незамерзающему Чёрному м. и горам, защищающим побережье с севера. При мощных вторжениях холодного воздуха в районе Новороссийска возникает бора (скорость ветра достигает 40–60 м/с).

Юго-восточная часть (Нижнее Поволжье, Прикаспийская низменность) отличается наибольшей континентальностью климата на Европейской территории. В эти районы в течение года могут поступать воздушные массы из Азии, которые зимой снижают температуру, а летом – влажность воздуха. Зима. Ср. темп-ра января в Саратове (–13 °C) такая же, как в Архангельске, в Астрахани (–6 °C) – как в С.-Петербурге. Смягчающее влияние Каспийского м. почти не сказывается, т. к. его сев. мелководная часть часто замерзает. Оттепели редки; в январе на побережье Каспийского моря – до 5 дней. Темп-ра воздуха может понижаться до –40 °C, на побережье Каспийского м. – до –30 °C. В зап. части Прикаспийской низменности (Чёрные Земли и Ногайская степь) зима значительно мягче благодаря ветрам с центр. части моря, свободной ото льда. Снежный покров в целом более устойчив, чем на юге Европейской части, кроме зап. части Прикаспийской низменности. Среднемесячное количество осадков ок. 25 мм. Высота снежного покрова в сев. районах достигает 50 см. Переход среднесуточной темп-ры к положительным значениям во 2-й пол. марта. Снежный покров сходит в начале апреля. Весенние суховеи проникают, как правило, с юга Казахстана, темп-ра воздуха в апреле может повышаться до 30 °C. Иногда наблюдаются резкие похолодания, в сев. части Прикаспийской низменности в середине мая возможны ночные заморозки. Лето жаркое и сухое. Ослабление циклонической деятельности способствует трансформации умеренного воздуха в континентальный субтропический. Ср. темп-ра июля на всей территории 23–25 °C (максимальная 40 °C). Среднемесячное количество осадков на севере 30 мм, на юге – 15 мм. Повторяемость засух более 30%. В юго-вост. районах часты суховеи. Осенью темп-ра воздуха быстро понижается. Первые ночные заморозки появляются в сев. районах в начале сентября, на юге – в начале октября. В октябре бывает неск. дней с отрицательной среднесуточной темп-рой. Средние темп-ры ноября отрицательны, за исключением юж. части Прикаспийской низменности. Переход среднесуточной темп-ры к отрицательным значениям в конце октября. Снежный покров устанавливается на севере в середине ноября, на юге – в середине декабря.

Новороссийская бора́ – cильный, нисходящий, холодный, сухой сев.-вост. ветер, дующий со склонов Большого Кавказа на Черноморское побережье, между Анапой и Туапсе. Вызывается гл.обр. значительной разницей температур по обе стороны гор Западного Кавказа. Особой силы достигает в Новороссийске, где за год бывает обычно ок. 50 дней с борой (чаще в ноябре и марте). Продолжительность каждого вторжения 1–3 сут, иногда до недели; скорость ветра достигает 40–60 м/с. Новороссийская бора нередко приводит к обледенению судов, наносит ущерб садам и посевам.

Урал не выделяют в самостоятельную климатическую область, поскольку эта горная система находится в трёх климатических поясах: Полярный Урал – в арктическом и субарктическом, Средний Урал – в умеренном; Южный Урал расположен в зоне умеренно континентального климата. Зап. склоны Урала находятся под влиянием процессов, развивающихся над Европейской территорией, восточные – над Западной Сибирью и Казахстаном. Зимой на Северном Урале часто проходят циклоны арктического фронта. К югу возрастает роль циклонов, приходящих с Чёрного и Каспийского морей. Ср. темп-ра января на севере Урала от –18 до –20 ° C, в центр. части –16, –17 ° C, на юге –15 °C. Абсолютный минимум темп-ры изменяется от –45 °C на юге до –55 °C на вост. склонах Северного Урала. На севере оттепели редки, а на Южном Урале темп-ра воздуха может повышаться до 8 °C. Среднемесячное количество осадков до 30–40 мм. На Северном и Среднем Урале высота снежного покрова 90–100 см, на Южном Урале – не превышает 40 см. Переход среднесуточной темп-ры воздуха к положительным значениям на Северном Урале в середине мая, на Южном – в середине апреля. Снежный покров сходит в сев. части в 1-й пол. мая, в южной – в марте. Летом преобладают циклоны, приходящие с запада и северо-запада, увеличивается облачность. Ср. темп-ра июля меняется от 10 °C на Северном Урале до 20 °C на Южном Урале. Абсолютный максимум темп-ры на севере 35 °C, на юге 42 °C. Часты возвраты холодов. Среднемесячное количество осадков 70–100 мм. На б. ч. Урала только в июле не бывает заморозков. Осень, особенно в сев. части, пасмурная и дождливая. Переход среднесуточной темп-ры к отрицательным значениям на Северном Урале в середине августа, на Среднем Урале – в середине сентября, на Южном Урале – в конце августа. Снежный покров устанавливается в сев. части в конце октября, в южной – в 1-й декаде ноября.

Западно-Сибирская равнина, Алтай, Саяны

Западно-Сибирская равнина расположена в арктическом, субарктическом и умеренном поясах. В отличие от Европейской части, усиление континентальности климата в Западной Сибири происходит не с запада на восток, а с севера на юг. Это обусловлено бо́льшим влиянием Атлантики в сев. части равнины. Зимой в отличие от Европейской части уменьшается облачность, число пасмурных дней в январе составляет 50–60%. На севере ср. темп-ра января понижается с запада на восток от –20 до –30 °C, в центр. части она колеблется в интервале от –18 до –27 °C, в южной – от –18 до –20 °C (такая же в Архангельской области). Минимальная темп-ра воздуха почти на всей территории может достигать –55 °C. В центр. районах при вторжениях атлантического воздуха могут быть резкие потепления до оттепелей. Главные пути атлантических циклонов проходят по сев. районам, принося значительную облачность и снегопады; высота снежного покрова (до 90 см) немного больше, чем в Европейской части на той же широте, из-за длительности залегания снега (ок. 9 мес) и отсутствия оттепелей. В центр. части высота снежного покрова 60–70 см, в южной – 30–40 см. Среднемесячное количество осадков от 50 до 70 мм. В сев. части таёжной зоны переход среднесуточной темп-ры к положительным значениям – в конце мая, в южной – в конце апреля. Снежный покров сходит в мае. Повышение темп-ры воздуха весной нередко прерывается резкими похолоданиями, даже в юж. районах в конце мая нередки заморозки. Летом над всей территорией преобладает циклоническая деятельность. На севере циклоны развиваются преимущественно на арктическом фронте, в центр. и юж. районы они приходят с низовьев Волги, Каспийского и Чёрного морей. В умеренном поясе ср. темп-ра июля в сев. районах 12–16 °C, в центральных – 15–18 °C, в южных – 19–20 °C. Среднемесячное количество осадков в сев. части 40–50 мм, в центральной – 50–60 мм, в южной – 30–40 мм. В юж. степные районы может поступать очень тёплый воздух из Средней Азии, Монголии и Китая, приносящий засухи. Часто возникают пыльные бури из-за большой площади распаханных земель и малой лесистости территории. Переход среднесуточной темп-ры к отрицательным значениям в тундре – в 3-й декаде сентября, в центр. районах – в середине октября. Вскоре устанавливается снежный покров.

Горная область Алтая и Саян расположена к юго-востоку от Западной Сибири, почти в центре Азии. Эта область испытывает влияние Атлантического ок. только в горах. Климат резко континентальный. Распределение темп-ры зависит от высоты местности и формы рельефа. Зимой господствует холодный воздух из Восточной Сибири, для которого характерны температурные инверсии. В связи с этим темп-ра воздуха в среднегорном поясе (высота ок. 1000 м) может быть выше, чем на прилегающих равнинах. Ср. темп-ра января от –16, –18 °C в предгорных районах Алтая и Минусинской котловине до –34 °C в Тувинской котловине. За счёт выхолаживания в котловинах темп-ра может опускаться ниже –50 °C. На наветренных зап. склонах хребтов выпадает много осадков – в ср. 30–40 мм в месяц. Зимой накапливаются большие запасы снега (до 2 м). В закрытых котловинах с небольшим снежным покровом почва промерзает на глубину 150–200 см. Летом усиливается циклоническая деятельность, циклоны приходят в осн. с запада и юго-запада. В предгорной зоне Алтая и Саян ср. темп-ра июля 16–18 °C, с высотой понижается до 14–16 °C, в закрытых долинах возможны ночные заморозки. Осадки летнего периода составляют 35–50% годовой величины и изменяются от 25 (Чуйская степь) до 100 мм в месяц на зап. и сев.-зап. склонах. На западе Алтая в июле насчитывается до 20 дней с дождём. В Тувинской котловине лето тёплое, иногда жаркое. Ср. темп-ра июля ок. 20 °C (максимальная 40 °C).

Восточная Сибирь

Территория расположена в арктическом, субарктическом и умеренном поясах. Здесь наиболее ярко выражена континентальность климата. По сравнению с другими областями, находящимися на тех же широтах в Северном полушарии, она отличается более холодной зимой, более тёплым летом и наименьшим годовым количеством осадков.

Байкал и Прибайкалье. Климат акватории Байкала и его побережий менее суровый благодаря смягчающему влиянию озера. Положение Байкала внутри области с резко континентальным климатом создаёт большие контрасты темп-ры между озером и прилегающей территорией. Зимой водная масса Байкала способствует повышению темп-ры воздуха. В сев. части озеро замерзает в конце декабря, в южной – в начале января. Разница темп-р воздуха в начале зимы между Байкалом и прилегающей территорией в ср. 10–15 °C. Во 2-й пол. зимы темп-ра на Байкале может понижаться до –40 °C. При вторжении холодного воздуха над озером часто возникают туманы, особенно интенсивные в истоках Ангары, где вода не замерзает особенно долго. На Байкале часто наблюдаются сильные ветры, особенно в 1-й пол. зимы, когда озеро не успело покрыться льдом. Для района о. Ольхон характерны шквалистые сев.-зап. ветры сарма (ср. скорость 25–30 м/с, отдельные порывы более 50 м/с). Осадков в Прибайкалье и на Байкале выпадает мало (50–60 мм в месяц), за исключением сев.-зап. склонов хребта Хамар-Дабан, где накапливаются большие запасы снега. Весной темп-ра воздуха повышается медленно в связи с охлаждающим влиянием озера, которое освобождается ото льда лишь в середине мая. Весна на Байкале значительно холоднее осени (ср. темп-ра мая почти на 5 °C ниже, чем сентября). Переход среднесуточной темп-ры к положительным значениям – в первых числах июня. Снежный покров сходит в мае. Лето в Прибайкалье тёплое, на Байкале прохладное. Наиболее тёплый месяц – август, когда прогреваются воды озера, но ср. темп-ра воздуха невысокая (12–14 °C). При поступлении тёплого континентального воздуха на холодную поверхность озера образуются туманы. Максимальное количество осадков (не более 25–30 мм) на Байкале выпадает в июне, когда темп-ра воды ещё достаточно низкая. Летом влияние озера на территорию Прибайкалья, за исключением узкой прибрежной полосы, невелико, в удалённых от озера районах теплее, чем на Западно-Сибирской равнине (напр., ср. темп-ра июля в верхнем течении Лены 18–19 °C). Среднемесячное количество осадков в Прибайкалье очень изменчиво (от 60 до 100 мм) из-за влияния рельефа. Осень на озере тёплая. Первые заморозки наблюдаются в конце сентября. Переход среднесуточной темп-ры воздуха к отрицательным значениям в центр. части Байкала – в конце октября, почти на три недели позже, чем в Прибайкалье. Снежный покров устанавливается в сентябре.

Полюс холода Евразии расположен в Якутии, минимальная температура воздуха –68 °C (наблюдалась в Верхоянске в 1892, в Оймяконе – в 1933). В Верхоянске установлен обелиск «Полюс холода».

Якутия и Забайкалье отличаются наибольшей континентальностью климата. Годовая амплитуда темп-ры воздуха достигает здесь самых высоких на земном шаре значений: от 50 °C на юге до 60 °C на широте Северного полярного круга и до 65 °C на северо-востоке (в Верхоянске). Осадков очень мало (ок. 200 мм в год), однако засушливость климата смягчается непродолжительностью тёплого периода, когда испарение сравнительно велико, отсутствием оттепелей зимой и наличием вечной мерзлоты, обеспечивающей влагой верхний слой почвы летом. Зима. С середины октября среднесуточная темп-ра воздуха редко поднимается выше –10 °C, во внутренних районах холоднее, чем на побережье Северного Ледовитого ок. Наиболее низкая темп-ра – в понижениях рельефа (ср. темп-ра января –50 °C). В Якутии (в районе Оймякона и Верхоянска) находится полюс холода Евразии (миним. темп-ра воздуха –68 °C). В условиях тихой антициклональной погоды постоянно образуются инверсии темп-ры мощностью до 3 км. В Забайкалье, над которым расположена центр. часть Сибирского антициклона, наблюдается наибольшая повторяемость антициклональной погоды – малая облачность, скудные осадки (10 мм в месяц); высота снежного покрова 10–15 см. К северу циклоническая деятельность неск. усиливается, возрастает количество осадков (до 25 мм в месяц). В центр. части Якутии высота снежного покрова до 20 см, однако продолжительность залегания более 220 дней. Во время сильных морозов часто образуются «морозные» туманы, гл. обр. вблизи селений, где в результате сжигания топлива в воздух попадает много ядер конденсации. Влагосодержание воздуха при этом очень низкое. Переход среднесуточной темп-ры к положительным значениям на юге Забайкалья – в конце апреля, в среднем течении Лены – в середине мая, на северо-востоке Якутии – в конце мая. Снежный покров сходит на юге в апреле, на севере в мае. Весной, в связи с ослаблением Сибирского антициклона, для Забайкалья характерны сухие, холодные и очень сильные (15–20 м/с) ветры. Лето тёплое, часто наблюдаются жаркие дни со среднесуточной температурой выше 20 °C (в Центральной Якутии – ок. 20 дней). Максимальная темп-ра на юге Забайкалья ок. 40 °C, на широте Северного полярного круга (в районе полюса холода Евразии) ок. 35 °C. Характерны большие суточные колебания темп-ры воздуха (днём до 25–30 °C, ночью нередко ниже 10 °C). В понижениях рельефа возможны ночные заморозки. Летом выпадает осн. количество осадков, к югу оно значительно увеличивается (в Забайкалье в июле 80–90 мм), дожди носят преимущественно ливневый характер. В Якутии среднемесячное количество осадков ок. 15 мм, выпадают они в виде моросящих дождей. Осень наступает рано. В октябре начинает формироваться Сибирский антициклон, количество осадков резко сокращается. Переход среднесуточной темп-ры к отрицательным значениям происходит на севере в августе, на юге – в начале сентября. Снежный покров устанавливается в октябре. На юге Забайкалья в ноябре на 10 °C холоднее, чем на той же широте в Поволжье.

Дальний Восток

Территория расположена в субарктическом и умеренном поясах. Приамурье, Приморье, Сахалин являются единственным регионом России с типично муссонным климатом. Зима характеризуется пониженной темп-рой, и близость моря почти не смягчает её суровость. Ср. темп-ра января во Владивостоке (широта Сочи) ок. –14 °C (на 3 °C ниже, чем в Москве). В долине Амура (широта Харькова) ср. темп-ра января –25 °C. Зимний муссон исключительно устойчив – в Приморье повторяемость сев.-зап. ветров достигает 70–80%. Благодаря антициклональному характеру циркуляции неравномерно залегающий снежный покров имеет малую мощность: в зап. районах до 20 см, на зап. склонах Сихотэ-Алиня до 50 см, на побережье Японского м. до 35 см. Местами снега так мало, что на реках не бывает весеннего паводка. Ветры сносят снег, и при сильных морозах почва глубоко промерзает. Юж. часть Приморья отличается наибольшим числом дней с сильными снегопадами и метелями, которые обусловлены приходом юж. и юго-зап. циклонов. На севере Приамурья устойчивость зимнего муссона ослабевает в связи с активизацией циклонической деятельности над Охотским м. Количество осадков увеличивается (до 50 мм в месяц), и в нижнем течении Амура высота снежного покрова достигает 70 см. На Сахалине зима менее сурова, чем на материке, в сев. части острова ср. темп-ра зимних месяцев близка к –20 °C, к югу повышается до –8 °C. В связи с интенсивной циклонической деятельностью на Сахалине зимой часты сильные и продолжительные снегопады. Среднемесячное количество осадков 50 мм. Ср. высота снежного покрова меняется от 80–90 см в защищённых от ветра местах до 30 см на открытых побережьях. Весна во всём регионе прохладная из-за охлаждающего влияния морей. Переход среднесуточной темп-ры к положительным значениям происходит по сравнению с Европейской частью на месяц позже – в мае. Снежный покров сходит в апреле. Во 2-й пол. весны возрастает количество осадков и учащаются туманы, особенно на юге Приморья и Сахалина (гл. обр. на побережьях). Летом господствует летний муссон. Приток морского воздуха, облачность и большое количество осадков значительно снижают температуру воздуха. В юж. районах (широта Крыма) ср. темп-ра июля 16–18 °C. Количество осадков возрастает особенно во 2-й пол. лета. В среднем за лето выпадает 60–70% годового количества (ок. 100 мм в месяц). Часты обильные ливни, вызывающие наводнения. В реках Приморья и Приамурья самый высокий уровень воды наблюдается не весной, а летом. В начале лета на побережьях часты туманы. В июле и августе, когда море относительно прогревается, туманы наблюдаются значительно реже. В отдельные дни в юж. часть Приморья может поступать тёплый воздух из Монголии и Китая, при этом темп-ра воздуха во Владивостоке днём повышается до 27 °C. Характерная особенность климата Приморья – вторжения тропических циклонов (тайфунов) с обильными осадками (суточный максимум 300 мм) и ветрами ураганной силы (макс. активность – в августе – сентябре). В последние годы повторяемость и интенсивность тайфунов возрастают. Осень в Приморье и Приамурье – лучшее время года. Циклоническая деятельность ослабевает – затихают ветры, уменьшаются облачность и количество осадков, снижается влажность воздуха, темп-ра понижается медленно, поэтому в начале осени теплее, чем в конце весны. Переход среднесуточной темп-ры к отрицательным значениям на побережье – в начале ноября. Снежный покров устанавливается в октябре.

Климат Камчатки и Курильских островов формируется преимущественно под влиянием циркуляционных процессов, развивающихся над сев. частью Тихого океана. Зимой влияние континентального муссона незначительно, поэтому она мягче, чем на тех же широтах в Восточной Сибири, однако холоднее по сравнению с Европейской территорией. В центр. части Камчатки (широта Москвы) ср. темп-ра января ок. –18 °C (такая же в ср. части Западной Сибири), на юго-востоке (широта Курска) –10 °C. Такая низкая темп-ра обусловлена притоком холодного воздуха с Чукотки и из сев. районов Берингова моря. На Курильских о-вах, расположенных южнее и более удалённых от материка, зима теплее. В юж. части ср. темп-ра января –5 °C, в северной –10 °C. Повышение темп-ры воздуха зимой в регионе связано с циклонами, которые приносят значительные осадки (до 60 мм в месяц). Высота снежного покрова в юж. части Камчатки достигает 110 см (устанавливается в середине октября и залегает иногда до конца мая). Весна холодная. На Камчатке переход среднесуточной темп-ры к положительным значениям в 1-й пол. мая (как и на Кольском п-ове, расположенном за Северным полярным кругом), на Курильских о-вах в конце мая. Дальнейшее повышение темп-ры замедляется из-за влияния холодных морских течений: в вост. районах Камчатки (широта Москвы) среднесуточная темп-ра достигает 5 °C только в июне (на полмесяца позже, чем в Архангельске). Число пасмурных дней в регионе весной превышает 70%. В связи с преобладанием морских ветров и наличием холодных морских течений лето на побережье Камчатки и на Курильских о-вах прохладное, пасмурное и влажное. На побережьях Камчатки ср. темп-ра июля не превышает 10–12 °C, на вост. побережье, находящемся под влиянием открытого океана, в ср. на два градуса выше, чем на западном, которое омывается более холодными водами Охотского м. Поступающий с юга тихоокеанский воздух охлаждается морским течением, проходящим вдоль вост. побережья и юж. оконечности полуострова, поэтому здесь часты туманы. Во внутренних районах Камчатки лето более тёплое, но макс. темп-ра на 10 °C ниже, чем в Якутске, расположенном значительно севернее. На Курильских о-вах ср. темп-ра июля в сев. части 10 °C, в южной – 12–14 °C; характерны частые дожди и сильные ветры. Среднемесячное количество осадков в регионе 70 мм. Осенью усиливается циклоническая деятельность, возрастают осадки. Переход среднесуточной темп-ры к отрицательным значениям во внутренних районах Камчатки в середине октября, на побережье – в конце октября, на Курильских о-вах – в конце сентября. Снежный покров устанавливается в октябре.

Изменение климата в 20 веке

С 70-х гг. 20 в. появляется всё больше свидетельств о потеплении климата, что имеет особое значение для России, поскольку почти на всей территории страны среднегодовая темп-ра ниже 5 °C, а на большей части Азиатской – ниже 0 °C. Поэтому создание приемлемых условий жизни требует больших затрат энергоресурсов. Глобальное потепление 20 в. признано беспрецедентным за последние 1000 лет: ср. темп-ра приземного воздуха увеличилась за 100 лет на 0,6±0,2 °C. Однако во времени оно оказалось неоднородным. Выделяются три интервала: потепление в 1910–45, слабое похолодание в 1946–1975 и наиболее интенсивное потепление с 1976. 1990-е гг. были самым тёплым десятилетием, а 1998 – самым тёплым годом прошлого столетия. Данные наблюдений в России также показывают, что в 20 в. климат существенно отличался от климата 19 в. Интенсивность потепления за период 1901–2000 составила в среднем для территории России 0,9 °C/100 лет. В последние 50 лет темп потепления увеличился до 2,7 °C/100 лет, а после 1970 – уже 4 °C/100 лет. Максимум потепления отмечен в 1995. Наиболее интенсивный рост темп-ры наблюдается в Прибайкалье и Забайкалье (3,5 °C/100 лет), в Приамурье, Приморье и в Средней Сибири. В целом для России потепление более заметно зимой и весной (соответственно 4,7 и 2,9 °C/100 лет). В тёплый период года рост темп-ры намного слабее, и районы потепления чередуются с районами заметного похолодания, в т. ч. во многих зернопроизводящих областях (напр., в Краснодарском крае). За тот же период в России отмечается тенденция к уменьшению годовых и сезонных сумм осадков, наиболее значительна она в сев.-вост. регионе, только на Европейской территории отмечается слабая тенденция к их росту. Ряд исследователей считает, что потепление климата объясняется ростом концентрации в атмосфере парниковых газов, вызванным деятельностью человека. Определение причин потепления пока находится на стадии гипотез, поэтому более правильно говорить об изменении климата.

Гидрометеорологическая служба

Гидрометеорологическое обслуживание всех отраслей хозяйства в общегосударственном масштабе возложено на Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, включающую 20 территориальных (межобластных) Управлений по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС). В состав УГМС входят Центры по субъектам Федерации (ЦГМС), местные обсерватории и наблюдательные станции, а также Бюро погоды. В структуре Всемирной метеорологической организации (ВМО) Росгидромет обеспечивает деятельность Мирового метеорологического центра (ММЦ) в Москве и в трёх региональных специализированных метеорологических центрах (в Москве, Новосибирске, Хабаровске). ММЦ в Москве – один из трёх Мировых метеорологических центров (наряду с Вашингтоном и Мельбурном). Его функции выполняют четыре учреждения Росгидромета: Главный радиометеорологический центр (ГРМЦ), Главный вычислительный центр (ГВЦ), Гидрометеорологический центр РФ (Гидрометцентр России), Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации – Мировой центр данных (ВНИИГМИ–МЦД). Регулярная оперативная гидрометеорологическая информация собирается сетью станций (синоптические, аэрологические, актинометрические и др.) и постов, метеорологическими радиолокаторами, искусственными спутниками Земли и судами погоды. Общее количество гидрометеорологических станций и постов составляет ок. 4500. Результаты наблюдений после первичной обработки передаются в Бюро погоды УГМС, где они анализируются, обобщаются и через Радиометеорологические центры (РМЦ) в виде сводок и карт передаются пользователям.