МЕРКУ́РИЙ

-

Рубрика: Физика

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

МЕРКУ́РИЙ, ближайшая к Солнцу планета Солнечной системы, наименьшая из планет земной группы; астрономич. знак ☿. Предполагается, что на М. могут быть найдены стёршиеся на др. планетах следы процессов, сопутствовавших формированию Солнечной системы. М. был известен с глубокой древности в числе пяти др. планет и выделялся среди них быстрым движением на фоне неба. В др.-греч. мифологии М. считался звездой бога Гермеса, в др.-рим. мифологии – бога Меркурия. Поэтому в англоязычной науч. лит-ре с существительными, имеющими отношение к М., используются два прилагательных-синонима: mercurian и hermean (меркурианский).

Угловое расстояние М. от Солнца в наибольшей элонгации не превышает 28,3°. Наблюдать М. можно только в периоды, продолжающиеся ок. 10 сут и наступающие неск. раз в году (наилучших периодов, как правило, два в году). Наблюдения возможны обычно менее часа в сутки в вечерние или утренние часы, когда М. становится заметен на фоне сумеречного неба. В высоких широтах наблюдения М. практически невозможны. В дневное время М. можно видеть только с помощью телескопа, причём различить к.-л. детали на его поверхности практически не удаётся.

Общая характеристика планеты

Масса М. составляет 3,302·1023 кг (0,055 массы Земли), экваториальный радиус – 2440±1 км (0,38 радиуса Земли), ускорение свободного падения – 3,72 м/с2 (0,38 земного), первая и вторая космич. скорости равны соответственно 3,0 км/с и 4,25 км/с. Орбита Меркурия наклонена к плоскости эклиптики на 7° и сильно вытянута (эксцентриситет орбиты 0,206). Большая полуось орбиты (ср. расстояние от Солнца) составляет 0,387 а. е. (58 млн. км); в перигелии расстояние от М. до Солнца равно 0,31 а. е., в афелии – 0,47 а. е.

Сидерич. период обращения М. 87,9694 сут, орбитальная скорость в ср. составляет 48 км/с, а в перигелии достигает 54 км/с, что почти вдвое превышает орбитальную скорость Земли. Ср. поток солнечного излучения у поверхности М. 9,08 кВт/м2 (в 6,6 раза больше, чем на орбите Земли). Геометрич. альбедо составляет 0,106, сферическое – 0,119. Имеются следы крайне разреженной атмосферы (экзосферы) с непостоянной плотностью ок. 107 атомов/см3. Ср. темп-ра поверхности планеты составляет 340 К, максимальная – до 710 К, минимальная – 88 К. Спутников у М. нет.

Сидерич. период вращения равен 58,6461 сут; ось вращения М. практически перпендикулярна к плоскости орбиты. До 2-й пол. 20 в. предполагалось, что период вращения М. синхронизирован с периодом его обращения вокруг Солнца. В 1965 методами межпланетной радиолокации установлено, что М. находится в резонансном, но не синхронном вращении: за время двух оборотов вокруг Солнца М. совершает ровно три оборота вокруг своей оси. Из-за резонансного вращения и высокого эксцентриситета орбиты на М. можно выделить т. н. горячие долготы – секторы у двух противоположных меридианов, которые попеременно обращены к Солнцу при прохождении перигелия. Здесь поверхность М. подвергается наиболее интенсивному нагреву.

Из-за высокого эксцентриситета орбиты скорость орбитального движения М. меняется, в то время как скорость собственного вращения планеты остаётся постоянной. Эти скорости сравнимы, и в перигелии орбитальное движение в течение примерно 8 сут обгоняет вращение планеты, из-за чего на долготах, отстоящих от «горячих долгот» на 90°, наблюдаются двукратные восходы и закаты.

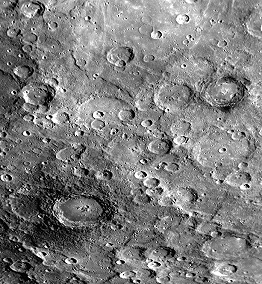

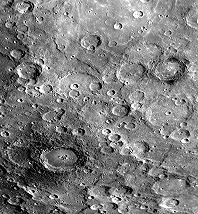

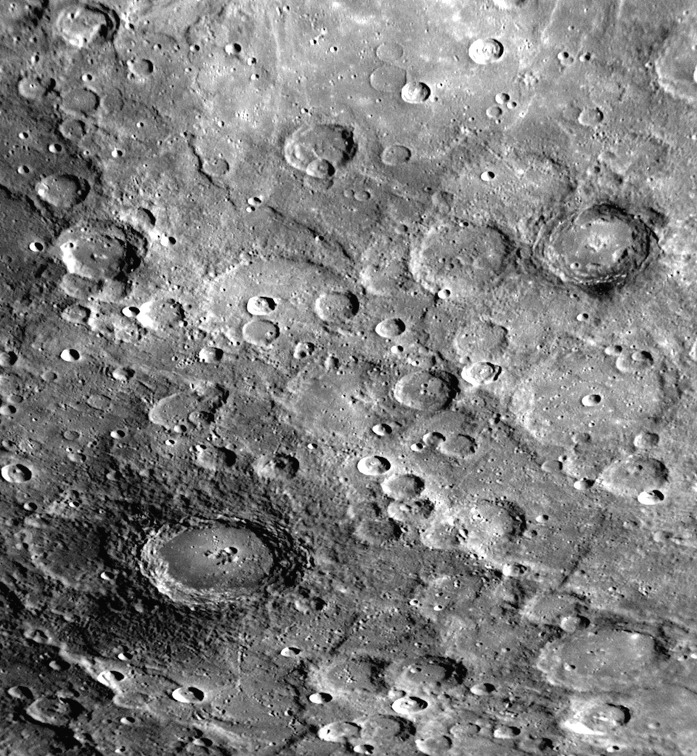

Поверхность Меркурия

Обилием метеоритных кратеров на поверхности М. напоминает обратную сторону Луны. Однако здесь нет обширных лавовых равнин, создающих лунные моря (рис. 1). Равнина, покрытая многочисл. перекрывающимися метеоритными кратерами (рис. 2), является наиболее древним типом рельефа М. Большинство кратеров образовалось ок. 3,9 млрд. лет назад в период максимума выпадения крупных метеоритных тел. Аналогичные лунные кратеры имеют значительно бóльшие диаметры, чем кратеры на М., образованные такими же по массе метеороидами. Это объясняется тем, что ускорение свободного падения на М. в 2,4 раза выше, чем на Луне. Поэтому выброшенный при ударе материал выпадал ближе к центру кратера: при одинаковой энергии площадь, которую покрывает выброс на М., в 5 раз меньше, чем на Луне. Др. тип поверхности – бескратерные равнины (обширные промежутки между кратерами), характерные только для М. Необычная деталь рельефа М. – эскарпы (обрывы) – уступы выс. 1–2 км, разделяющие два ничем не отличающихся района. Протяжённость таких обрывов – мн. сотни километров. Напр., эскарп Дискавери тянется от 56° ю. ш., 38° в. д. до 50° ю. ш., 36° в. д. Местами он пересекается крупными кратерами. Эскарпы образовались при охлаждении планеты, когда происходило её сжатие, повлёкшее за собой сдвиги отд. участков утолщающейся коры. По-видимому, именно этот процесс предотвратил мощные выбросы лавы.

М. покрыт мелко раздробленным материалом (реголитом), который имеет примерно такие же отражат. свойства, как и реголит Луны. Кора М. обеднена минералами, содержащими FeO (менее 3%), и обогащена полевыми шпатами; возможно присутствие щелочных базальтов, а также горных пород, включающих обеднённые железом пироксены. На поверхности М. распространены такие породы, как анортозиты. ИК-спектры указывают также на присутствие нефелиновых сиенитов. Длины волн максимумов спектров соответствуют горным породам среднего и основного состава со значит. степенью неоднородности.

Особенности строения Меркурия

Высокая ср. плотность М. (5430 кг/м3, чуть ниже ср. плотности Земли) и большое значение безразмерного момента инерции (характеризующего концентрацию вещества к центру М. и составляющего ок. 0,324) указывают на массивное металлич. ядро планеты. Радиус металлич. ядра М. достигает 0,75 радиуса планеты. Оно занимает ок. 45% объёма планеты, на его долю приходится 75–80% массы М. (у Земли – 32%), причём т. н. освобождённая (от сжатия в недрах планеты) плотность М. значительно выше земной. Над ядром расположена силикатная оболочка толщиной 500–600 км, а плотность поверхностных пород М., вероятно, имеет тот же порядок, что и у Луны. Т. о., М. не удаётся отнести ни к типу Земли, ни к типу Луны: поверхность планеты похожа на лунную, но железное ядро по своим размерам сравнимо с земным.

М. обладает магнитным полем (открыто КА «Маринер-10» в 1974), что указывает на наличие у планеты жидкого ядра. Жидкое состояние ядра (или его сферич. слоя) было подтверждено в 2007 радиолокац. наблюдениями, а также исследованиями, проведёнными КА «Мессенджер» в 2008. Вместе с тем расчёты показывают, что за время существования планеты исходно жидкое ядро должно было затвердеть, причём на его застывание хватило бы всего 1,5–2 млрд. лет. Чтобы объяснить этот парадокс, предполагают, что в металлич. ядре присутствуют легирующие элементы, снижающие темп-ру затвердевания.

Собственное магнитное поле М. имеет дипольный характер. Индукция дипольного магнитного поля М. на экваторе достигает 300 нТ, а у полюсов – 700 нТ, что составляет ок. 1% индукции земного магнитного поля. Наклон оси магнитного диполя к оси вращения М. оценивается в пределах 5–12° (что близко к наклону диполя Земли), направление магнитных диполей у М. и Земли совпадает. Отсутствие атмосферы в сочетании с заметным собственным магнитным полем планеты позволяет исследовать явления обтекания магнитосферы солнечным ветром в условиях, которые не реализуются больше ни у одной планеты Солнечной системы.

Благодаря близости к Солнцу физич. процессы на М. во многих отношениях уникальны. Локальное магнитное поле Солнца, вмороженное в плазму солнечного ветра, взаимодействует с магнитосферой М. Кроме того, солнечный ветер проникает непосредственно к поверхности планеты, принося в экзосферу М. водород и гелий, которые могут временно имплантироваться в остывшую поверхность ночной стороны М. В условиях высокой темп-ры дневной стороны с поверхности М. выделяются атомы натрия, калия и кальция, пополняя разреженную и непостоянную по плотности экзосферу М. По весьма приблизит. оценкам, экзосфера М. имеет следующий состав: атомы калия (32%), натрия (25%), кислорода (ок. 10%), аргона (7%), гелия (6%), а также молекулы азота и кислорода (по 5%), диоксида углерода, воды и водорода (по 3%). М. непрерывно теряет атомы и молекулы экзосферы и возобновляет их из указанных выше источников.

Проблема образования М. относится к главным темам его исследований. Согласно теории последовательной аккреции, одним из осн. механизмов формирования планет были катастрофич. соударения с ними крупных протопланетных тел. Предполагается, что в результате этого вещество внешней оболочки М. было выброшено в околопланетное пространство и утеряно. Ядро М. можно рассматривать как остатки структуры более крупной планеты.

Исследования Меркурия в 20–21 вв.

Из-за близости М. к Солнцу обеспечить сближение КА с М. намного сложнее, чем с Марсом или Венерой. В этом случае в ходе полёта КА должен выполнять гравитац. манёвры (напр., обмен угловым моментом с Венерой). В 1973 запущен первый КА для исследования М. – «Маринер-10» (США), в 2004 – КА «Мессенджер» (США). «Маринер-10» трижды сближался с планетой в 1974–1975, причём повторные сближения, значительно увеличившие результативность миссии, не были предусмотрены проектом и оказались результатом орбитальных резонансов. Помимо открытия магнитного поля, измерений в УФ- и ИК-диапазонах спектра и исследований магнитосферы М., телевизионной съёмкой было охвачено ок. 45% поверхности планеты. В янв. 2008 «Мессенджер» после нескольких гравитац. манёвров приблизился к М. и затем ещё дважды сближался с планетой. Уже при первом сближении на поверхности М. были обнаружены соединения оксидов железа и титана. Лазерная локация позволила с высокой точностью получить сведения о рельефе планеты. В дальнейшем предусмотрена полная съёмка поверхности М. В марте 2011 аппарат стал первым искусств. спутником планеты. Результаты, полученные в 2011, позволили сделать выводы об эволюции планеты, рельефе и составе поверхности, экзосфере, истории вулканизма М., его магнитном поле и др.

Европ. космич. агентством совместно с Япон. аэрокосмич. агентством разрабатывается миссия «BepiColombo», состоящая из двух КА, один из которых ориентирован на исследование поверхности М., а другой – на наблюдения магнитного поля и магнитосферы планеты. Запуск миссии планируется на 2016.

В нач. 21 в. в России разработан новый метод астрономич. наблюдений М. Высокая чувствительность ПЗС-матриц позволила сократить экспозиции изображений М. до миллисекунд, в течение которых нестабильность земной атмосферы не успевает размыть изображения. После отбора и совместной обработки методом корреляционного совмещения нескольких тысяч наиболее удачных электронных снимков удаётся синтезировать снимки, чёткость которых в 20–50 раз превышает чёткость исходного материала.

Эффективным методом исследований М. стала наземная радиолокация. С её помощью обнаружены необычные свойства грунта некоторых кратеров вблизи сев. полюса планеты: возможно, в этих местах есть водяной лёд. Поскольку ось вращения М. перпендикулярна к плоскости орбиты, дно кратеров вблизи полюсов никогда не освещается Солнцем. Предполагают, что в таких кратерах под слоем реголита мог накопиться слой льда, принесённого на М. кометами или др. соударяющимися с планетой телами.