ЛУНА́

-

Рубрика: Физика

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

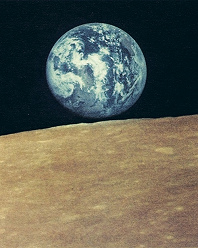

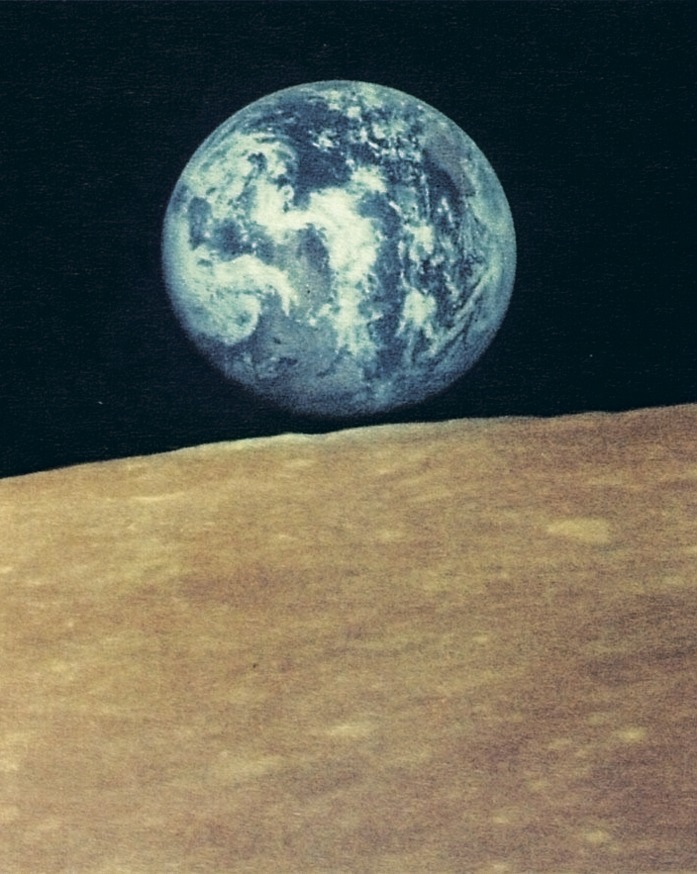

ЛУНА́, единственный естественный спутник Земли. Соотношение размеров и масс Л. и Земли позволяет рассматривать совокупность этих небесных тел скорее как двойную планету, чем как родительскую планету и спутник. Масса Л. (7,35·1022 кг) относится к массе Земли как 1 к 81,3. Аналогичное отношение масс, напр., Фобоса и Марса составляет 1/50000000, Ганимеда (крупнейшего в Солнечной системе спутника) и Юпитера – 1/12200. Л., изначально лишённая атмосферы и гидросферы, сохранила на своей поверхности следы процессов, происходивших в Солнечной системе миллионы и миллиарды лет назад. Поэтому изучение поверхности Л. позволяет делать выводы об эволюции Солнечной системы.

Общая характеристика Луны

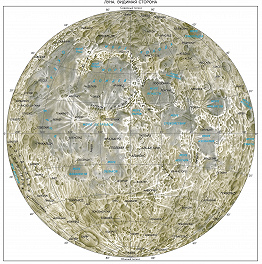

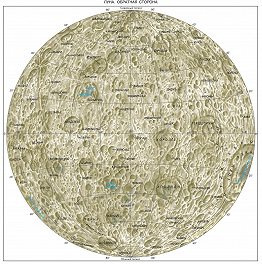

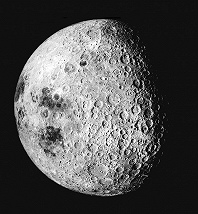

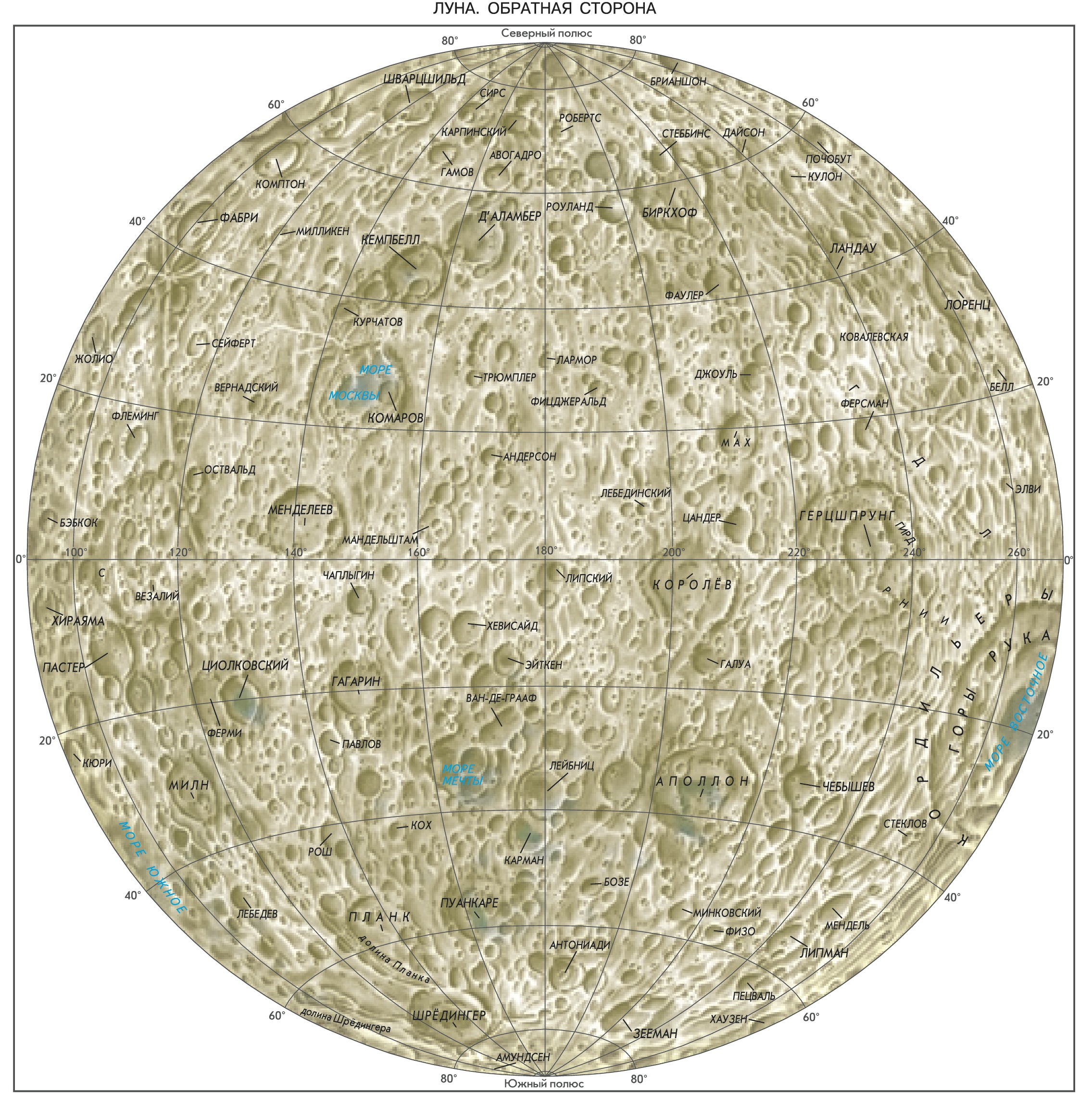

Л. движется вокруг Земли по эллиптич. орбите (ср. эксцентриситет 0,0549) со ср. скоростью 1,023 км/с. Расстояние от Л. до Земли меняется от 356400 км до 406800 км, ср. значение равно 384401± D1 км. Скорость видимого перемещения Л. среди звёзд составляет 13°10´ 35´´ в сут. Период вращения Л. вокруг своей оси относительно звёзд (сидерич. месяц) в точности совпадает с периодом движения Л. по орбите вокруг Земли. Вследствие этого Л. постоянно обращена к Земле одним и тем же полушарием, что позволяет говорить о видимой и обратной сторонах Л. Равномерное вращение Л. вокруг оси в сочетании с неравномерным движением по орбите (ускорение может достигать 0,272 см/с2) приводит к появлению оптич. эффекта либрации по долготе (см. Либрация Луны). При разл. сочетаниях взаимного положения наблюдателя, Л. и Солнца наблюдатель видит освещённой только часть лунного диска – определённую фазу Луны. Период смены фаз (от новолуния до следующего новолуния) носит назв. синодического месяца. Вследствие эллиптичности лунной орбиты продолжительность синодич. месяца может меняться от 29,25 сут до 29,83 сут. Лунная орбита наклонена к плоскости эклиптики под углом 5°9´. Наклонение лунного экватора к эклиптике составляет 1°32´ . Такое сочетание наклонений приводит к оптич. либрации по широте. Диаметр Л. составляет 3476 км (0,27 земного диаметра). Площадь поверхности Л. равна 3,8·107 км2. Ср. плотность вещества Л. составляет 3340 кг/м3 (0,61 ср. плотности Земли). Первая космич. скорость для Л. равна 1,68 км/с, вторая космич. скорость – 2,375 км/с.

Происхождение и эволюция Луны

Существует ряд гипотез о происхождении Л. Наиболее распространённой на нач. 21 в. является модель гигантского удара. Согласно этой модели, тело размером примерно с Марс, двигаясь по касательной траектории, столкнулось с Землёй на ранней стадии её развития (но уже после этапа гравитац. дифференциации вещества). В результате удара часть вещества земной коры и верхней мантии была выброшена в виде массивного осколочного облака на околоземную орбиту. В процессе последующей аккреции из этого облака сформировался спутник Земли. Предложена также др. модель, согласно которой Л., подобно Земле и др. планетам, образовалась из протопланетного облака. Общепринятой теории происхождения Л. на нач. 21 в. не существует.

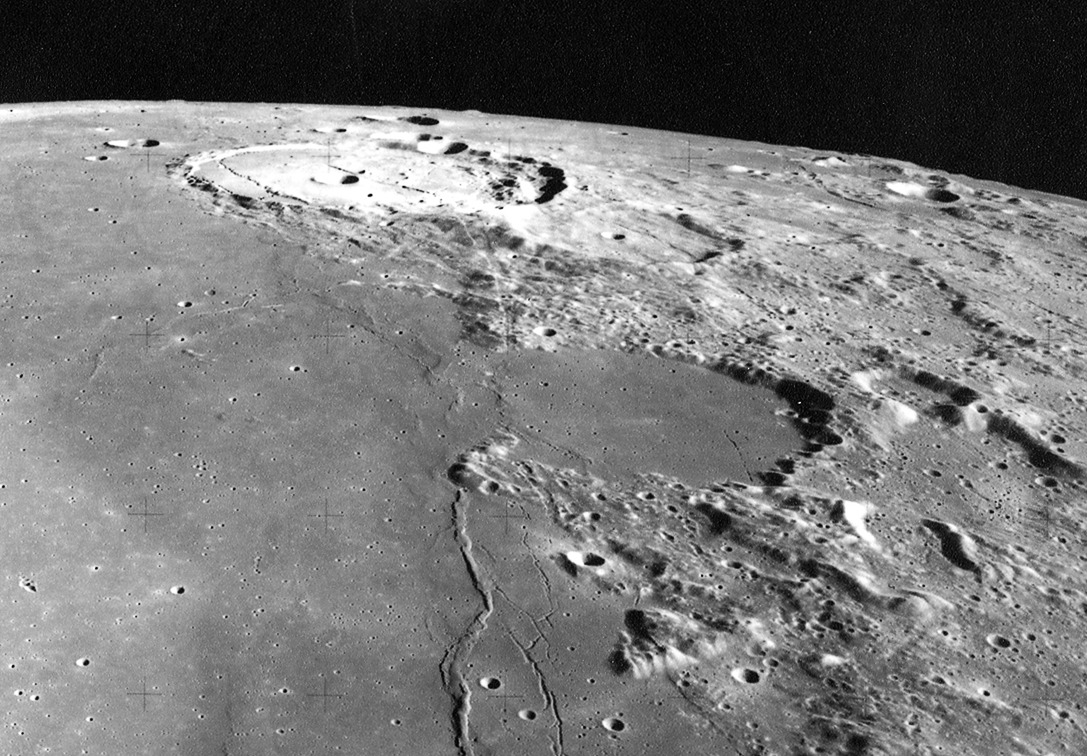

В первые миллионы лет Л., по-видимому, прошла стадию дифференциации вещества, в результате чего сформировались ядро, мантия (возможно, верхняя и нижняя) и кора Л. Согласно данным нач. 21 в., Л. имеет металлич. ядро радиусом от 220 до 450 км. Масса ядра составляет не более 2–4% от общей массы Л., что укладывается в рамки ударной гипотезы происхождения Л. и служит её косвенным подтверждением. В соответствии с этой моделью на завершающей стадии гравитац. дифференциации вещества лунный шар обладал отвердевшей силикатной корой анортозитового состава (породообразующие минералы – алюмосиликаты), базальтовой расплавленной мантией и, вероятно, жидким металлич. ядром. Кора Л. имела небольшую толщину (60–100 км) и сравнительно легко взламывалась под внешними ударами крупных падающих тел. Впоследствии этот процесс дополнялся взламыванием коры под действием внутр. давления расплавленной базальтовой лавы верхней мантии, а также вследствие остывания лунных недр, идущего с поверхности. В образцах горных пород Л., доставленных на Землю КА «Аполлон» (США, 1969–72), был выделен особый кластер ударных брекчий возрастом 3,7–3,9 млрд. лет. Это позволяет предположить, что в тот период поверхность Л. подвергалась интенсивной бомбардировке объектами разной природы, что подтверждается также др. исследованиями. Именно в то время на поверхности Л. появились гигантские круговые впадины ударного происхождения. На последующей стадии эволюции Л. эти впадины поэтапно заполнялись лавовыми потоками из верхней мантии, образуя т. н. лунные моря. В ту же эпоху под действием приливного гравитац. влияния со стороны Земли происходило замедление осевого вращения Л., что привело в конечном счёте к уравниванию её осевого и орбитального периодов вращения.

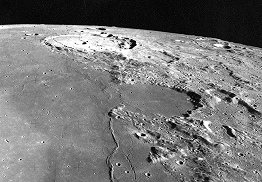

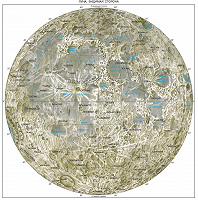

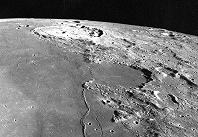

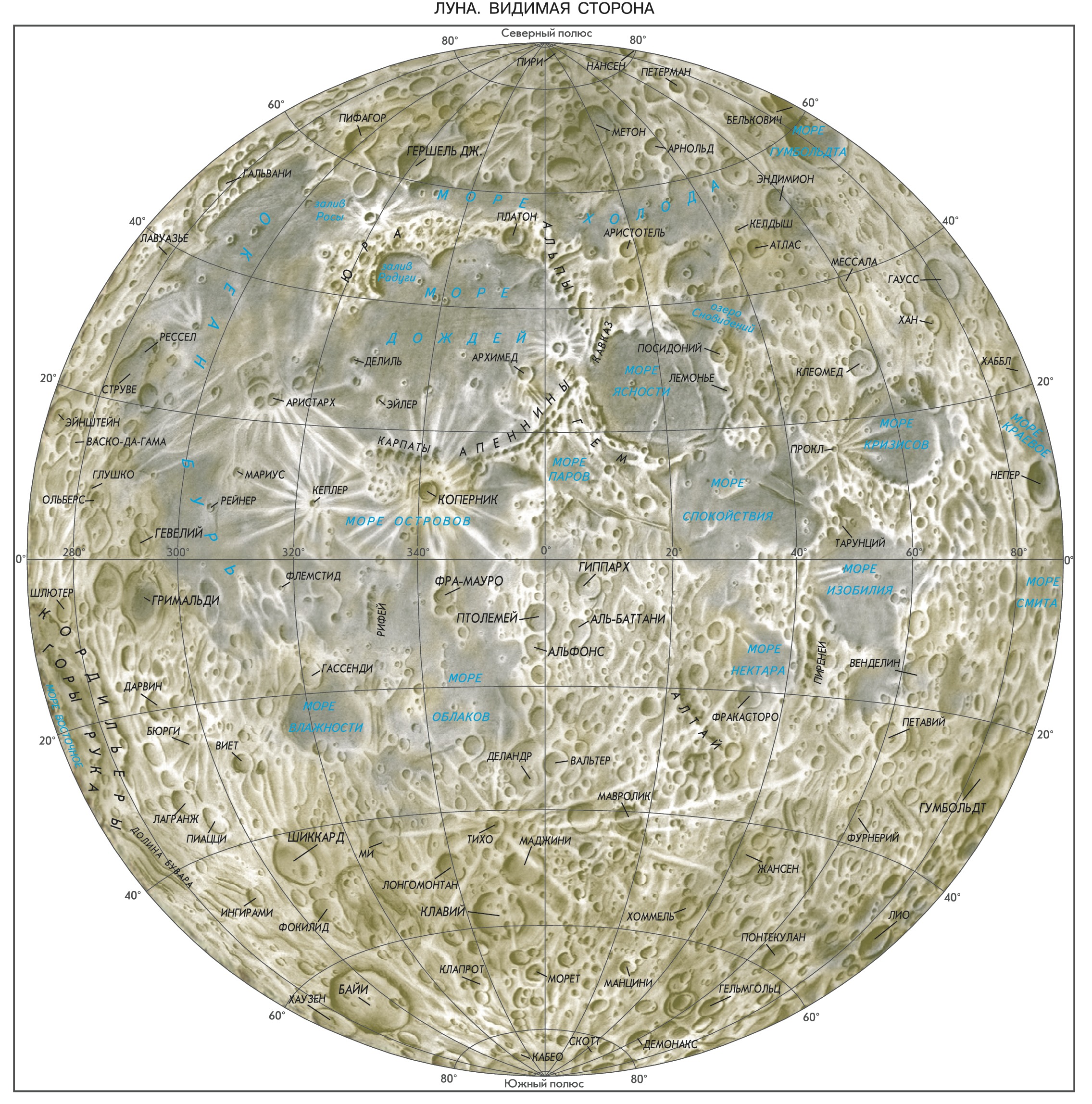

Строение поверхности Луны

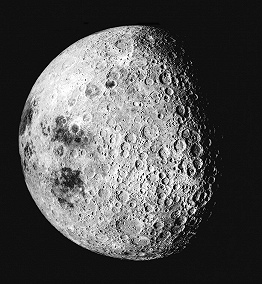

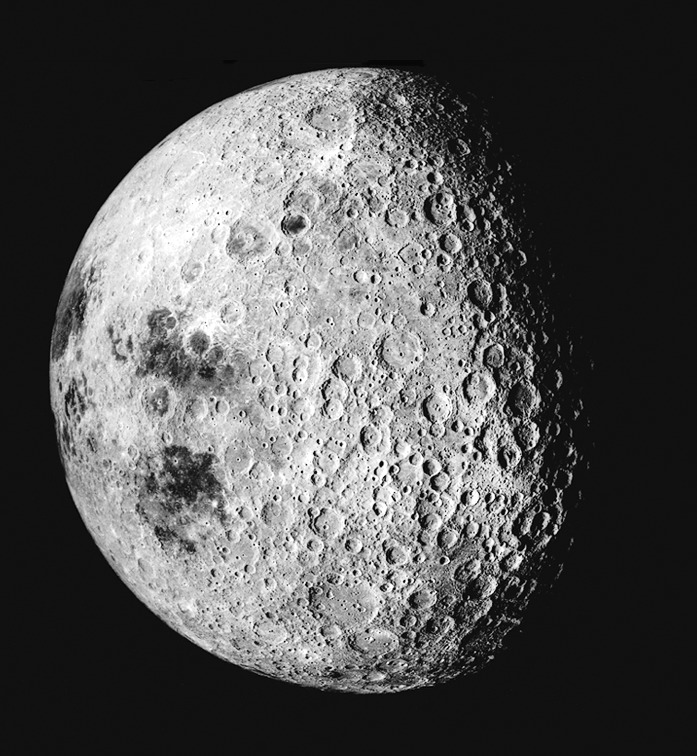

Л. покрыта единым материковым щитом лунной коры, мощность которого в совр. эпоху на видимой стороне Л. составляет в ср. 60 км, на обратной стороне – до 100 км. Общая площадь лунных морей – 16,9% поверхности Л. (на видимой стороне – 31,2%, на обратной стороне – 2,6%). Материковый ландшафт (участки вне лунных морей) имеет более светлую окраску пород (ср. отражательная способность 13,45%) и более изрезанный рельеф (за счёт большей концентрации ударных кратеров). Возраст наиболее древних материковых пород достигает 4,3–4,6 млрд. лет. Плотность поверхностных материковых анортозитовых пород составляет 2900 кг/м3. Поверхность лунных морей сложена тёмными базальтовыми породами (ср. отражательная способность 7,30%) и имеет в осн. равнинный рельеф. Плотность поверхностных базальтовых пород близка к ср. плотности Л. Ср. возраст базальтовых пород, образующих поверхность старых морей (Имбрийская система), достигает 3,7 млрд. лет. Ср. возраст базальтов молодых морей (Эратосфеновская система) составляет 3,2 млрд. лет. Поверхностная плотность ударных кратеров в пределах морей существенно меньше, чем на поверхности материков. Процесс выплавления морских базальтовых лав из недр Л. на её поверхность определяет понятие лунного вулканизма. В рельефе эти процессы отразились в виде извилистых русел, по которым протекала лава, наплывов лавовых полей и т. д. Конусные вулканич. образования, подобные земным вулканам, на Л. встречаются крайне редко, и их природа окончательно не установлена. Считается, что эпоха лунного вулканизма закончилась ок. 2,5 млрд. лет назад, когда образовались наиболее молодые моря. В последующий период лунной эволюции поверхность спутника формировали только удары падающих тел разл. размеров. Постоянная бомбардировка лунной поверхности частицами, падающими со сверхзвуковыми скоростями (до 25 км/с), приводит к формированию чехла из раздробленных пород, покрывающего всю поверхность Л. Этот рыхлый слой обломочного материала носит назв. реголита и достигает в отд. местах толщины 10 м и более.

Физические поля Луны

Ускорение силы тяжести у поверхности Л. в 6 раз меньше земного и составляет 1,623 м/с2. Осн. методом изучения гравитац. поля Л. является исследование возмущений орбит её искусств. спутников. Эти исследования позволили установить общую асимметрию распределения масс в теле Л., а также выделить местные концентрации масс (т. н. масконы), расположенные в пределах верхней мантии в области круговых морей видимого полушария Луны.

Темп-ра поверхности Л. в подсолнечной точке составляет ок. 130 °C, на ночной стороне опускается до –160...–170 °C. Низкая отражательная способность лунного поверхностного слоя приводит к тому, что ок. 90% падающей на Л. солнечной радиации переходит в теплоту. Поэтому Л. имеет собств. тепловое излучение в ИК-области спектра и частично в радиодиапазоне. Максимум собств. излучения Л. лежит в области длин волн 7 мкм. Максимум отражённого излучения Л. приходится на длину волны 0,6 мкм (максимум распределения энергии в солнечном спектре находится ок. длины волны 0,47 мкм). Измерения теплового излучения неосвещённой части лунного диска, проводимые в процессе смены фаз или во время лунных затмений, позволяют оценить тепловую инерцию покровного вещества, которая у лунного грунта оказывается на два порядка меньше, чем у земных горных пород. Столь низкое значение тепловой инерции свойственно только сильно измельчённым породам, помещённым в условия высокого вакуума. Измерения яркостной темп-ры радиоизлучения позволяют определить тепловой режим слоёв, расположенных под поверхностью Л. на глубине нескольких длин волн излучения. В частности, установлено, что на глубине ок. 1 м темп-ра реголита не претерпевает существенных изменений в течение лунных суток. Этот вывод был подтверждён при бурении грунта экипажами КА «Аполлон».

Многочисл. магнитометрич. исследования (орбитальная магнитная съёмка и измерения непосредственно на поверхности Л.) установили отсутствие у Л. собств. магнитного поля. В то же время в некоторых районах лунной поверхности зафиксированы местные магнитные аномалии. В районах лунных морей видимого полушария величина магнитной индукции у поверхности колеблется от 0,1 до нескольких нТл. Наиболее значит. магнитные аномалии обнаружены на обратной стороне Л., где магнитная индукция в некоторых местах достигает св. 300 нТл. Исследования остаточной намагниченности образцов лунных пород, доставленных на Землю, позволяют предположить, что заметное магнитное поле могло существовать у Л. 3,6–3,8 млрд. лет назад. Природа возникновения лунного палеомагнетизма и наблюдаемых в совр. эпоху магнитных аномалий пока не установлена.

Взаимодействие Луны с окружающей средой

Космич. лучи по-разному воздействуют на поверхности Л. и Земли, т. к. Л. практически лишена атмосферы и магнитного поля. Ионы солнечного ветра из-за своей малой энергии способны проникать лишь в очень тонкий (не более 1 мкм) верхний слой лунного вещества. Но за время существования Л. (более 4 млрд. лет) общее число достигших её частиц может быть, по некоторым оценкам, эквивалентно поверхностному слою лунного вещества толщиной до 10 м. Плотность потока солнечного ветра у Л. обычно принимается равной (1–8)·108 частиц·см –2 ·с –1. Значит. часть этих частиц в конце концов покидает лунную поверхность. Тем не менее считается, что именно солнечный ветер служит источником таких редких для Л. химич. элементов, как H, He, C, N и др. Содержание водорода в поверхностном слое реголита составляет 50–100 мкг/г, содержание изотопа 3Не в ср. не превышает 4–8 нг/г. Электроны с энергией 0,5–1,0 МэВ, покидающие Солнце при солнечной вспышке, достигают окрестностей Л. за время от 10 мин до 10 ч, протоны с энергией 20–80 МэВ – за время от нескольких часов до 10 ч. Б. ч. солнечных космич. лучей не проникает в лунное вещество глубже, чем на неск. сантиметров. Мн. образцы лунных пород, доставленные на Землю, сохранили следы частиц солнечных космич. лучей, по которым можно судить об интенсивности солнечного ветра в прошлом (за период ок. 107 лет), а также определять экспозиционный возраст самих лунных пород. Тяжёлые ядра галактич. космич. лучей обычно не проникают в лунные породы на глубину более 10 см. Несмотря на то что эти частицы вызывают ядерные реакции в лунном веществе и индуцируют явления каскадного типа, наличия слоя вещества в неск. граммов на квадратный сантиметр достаточно для полного затухания этих процессов. Напротив, лёгкие ядра в составе галактич. космич. лучей (протоны и альфа-частицы) могут глубоко проникать в лунный грунт и инициировать каскады вторичных частиц, распространяющиеся на неск. метров вокруг. Число вторичных частиц, как правило, в неск. раз превышает первичный поток. Напр., поток первичных частиц галактич. космич. лучей плотностью 2 частицы·см –2 ·с –1 может индуцировать вторичный поток нейтронов плотностью ок. 13 частиц·см –2 ·с –1.

Одним из процессов, сопровождающих бомбардировку лунного покровного вещества частицами галактич. космич. лучей, является «выбивание» гамма-частиц и нейтронов, которые создают поток излучения от Луны. Энергетич. спектр этого потока указывает на химич. состав исходного вещества. Т. о. дистанционно (с помощью орбитальных КА) было определено содержание в лунных породах таких элементов, как Th, Ti, Fe, Mg, K и др.

При практически полном отсутствии у Л. газовой оболочки даже самые малые метеороидные частицы достигают лунной поверхности, вызывая интенсивную эрозию поверхностных слоёв. Расчётные значения скоростей падения на лунную поверхность таких частиц составляют 13–18 км/с. Общий поток падающих на Л. твёрдых тел оценивался величиной 4·10 –19 кг·см –2 ·с –1 при учёте объектов с массой от 10–19 кг до 1015 кг. Однако результаты пассивного сейсмич. эксперимента, проведённого на лунной поверхности по программе «Аполлон», дали др. оценку потока метеоритного вещества, реально выпадающего на Л. Зарегистрированный поток оказался в 10–1000 раз меньше прогнозируемого по наземным наблюдениям. Такое расхождение объясняют предполагаемым присутствием в приповерхностном окололунном пространстве рассеянного мелкодисперсного вещества – своеобразной «аэрозольной составляющей» лунной экзосферы. Отд. наблюдения избыточных свечений лунного неба подтверждают подобные предположения. По данным измерений, проведённых непосредственно на лунной поверхности, плотность потока микрочастиц с массой более 10–16 кг и скоростью падения ок. 25 км/с составляет 2·10 –8 см–2·с–1. В этом эксперименте был зарегистрирован эффект повышенной концентрации микрочастиц вблизи моментов местного восхода и захода Солнца при восьми полных циклах смены фаз (т. н. лунациях). Количество микрочастиц, зарегистрированных за единицу времени, возрастало почти в 100 раз за время от нескольких часов до 40 ч перед восходом Солнца и в течение 30 ч после восхода. Было установлено, что преимущественное перемещение частиц происходит в направлении от Солнца. Предполагаемый механизм такого горизонтального переноса частиц по лунной поверхности заключается во взаимодействии электростатич. зарядов пылинок с электростатич. полями, возникающими на лунной поверхности под воздействием солнечного излучения.

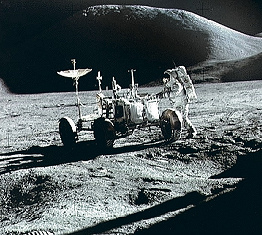

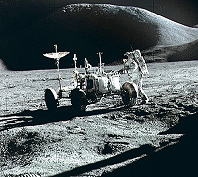

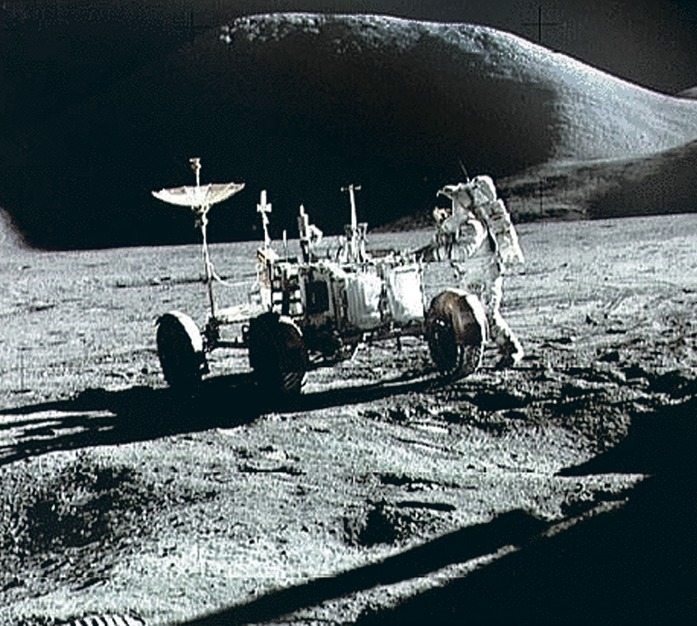

Исследование Луны космическими аппаратами

Совр. науч. данные о природе Л. получены в осн. с помощью КА. Начало этим исследованиям положено в 1959 межпланетными автоматич. станциями серии «Луна» (СССР). В том же году получены и переданы на Землю первые в мире изображения обратной стороны Л. (КА «Луна-3»). Первая в мире мягкая посадка на лунную поверхность осуществлена в 1966 КА «Луна-9». Первая пилотируемая экспедиция на Л. проведена в 1969 экспедицией «Аполлон-11» (США). Исследования Л. с помощью космич. техники проводились как дистанционно (с пролётной траектории или окололунной орбиты), так и контактно (с посадкой на лунную поверхность). До нач. 21 в. на лунной поверхности успешно работали автоматич. аппараты серии «Луна» и серии «Сервейор» (США). Из них 3 КА («Луна-16», «Луна-20», «Луна-24»; 1970, 1972, 1976) имели в своём составе возвращаемые модули для доставки на Землю образцов лунного грунта. КА «Луна-17» и «Луна-21» (1970 и 1973) доставили на лунную поверхность самоходные автоматич. аппараты «Луноход-1» и «Луноход-2». По программе «Аполлон» в 1969–1972 Л. посетили 6 экспедиций, в каждой из которых 2 астронавта высаживались на поверхность Л. Картографич. съёмку Л. с траектории падения на лунную поверхность проводили 3 КА серии «Рейнджер» (США, 1964–65), с облётных траекторий – 5 КА серии «Зонд» (СССР, 1965–70), с окололунной орбиты – 5 КА серии «Лунар орбитер» (США, 1966–67), 4 КА серии «Луна» (СССР, 1966–74). На рубеже 20–21 вв. дистанц. зондирование Л. с окололунной орбиты проводилось КА «Клементина» (США, 1994) и «Лунар проспектор» (США, 1998–99), а также КА «SMART-1» (Small Mission for Advanced Research in Technology; Европ. космич. агентство, 2003–06). К нач. 21 в. в проведение лунных исследований с помощью искусств. лунных спутников включились Япония, Китай и Индия.