КОСМОХРОНОЛО́ГИЯ

-

Рубрика: Физика

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

КОСМОХРОНОЛО́ГИЯ, восстановление хронологич. картины процесса нуклеосинтеза в нашей Галактике по изучению относительного содержания долгоживущих радионуклидов и продуктов их распада в веществе Земли, Луны и метеоритов.

Одной их ключевых точек на шкале времени в К. служит момент кристаллизации пород (земных и лунных) и вещества метеоритов. Возраст Земли и Луны, определяемый как возраст самых старых из исследованных образцов земных и лунных пород, близок к возрасту метеоритов, который составляет (4,6±0,1)·109 лет и принимается в качестве возраста всех твёрдых тел Солнечной системы. Момент кристаллизации пород достаточно надёжно определяется при помощи уран-свинцового, рубидий-стронциевого и калий-аргонового методов ядерной (изотопной) геохронологии (см. Геологический возраст).

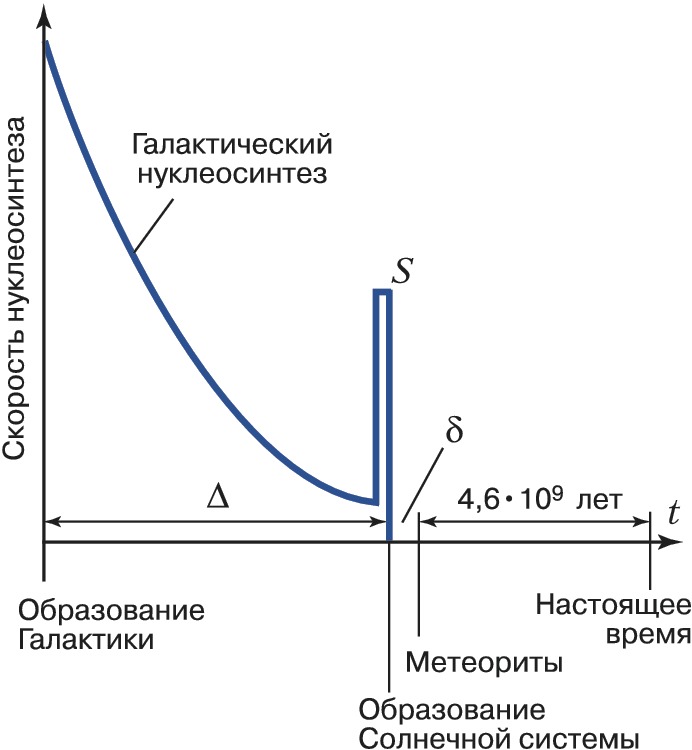

К. позволяет оценить темпы образования нуклидов в Галактике в период, предшествовавший образованию твёрдых тел Солнечной системы. Выделяют два типа процессов образования нуклидов тяжёлых химич. элементов под действием нейтронов: быстрый (r-процесс) и медленный (s-процесс). В первом процессе скорость захвата нейтрона ядром (λnγ) много больше скорости бета-распада ядер (λβ), во втором процессе λnγ≪λβ. Первый процесс начался в период времени, отстоящий на величину △= 7–9 млрд. лет от момента образования твёрдых тел Солнечной системы. Такой результат получен на основе анализа наблюдаемых значений распространённости долгоживущих нуклидов 235U (период полураспада T1/2=7,0·108 лет), 238U (T1/2= 4,5·109 лет), 232Th (T1/2= 1,4· 1010 лет) и продуктов их распада. С 1980-х гг. рассматриваются также возможности использования в качестве т. н. космохронометров нуклидов 187Re (T1/2= 4,35·1010 лет) и 176Lu (T1/2= 4·1010 лет). В этом случае степень точности датировки космологич. событий определяется корректностью оценок выхода ядер Re в r-процессе и распространённости ядер Os, образующихся в s-процессе, а также погрешностью (связанной с тепловыми эффектами) в значениях периода полураспада ядер на разных стадиях галактич. эволюции. Напр., период полураспада ядра Re сильно зависит от величины ионизации атома и для полностью ионизованного Re составляет T1/2= 3,29·1010 лет. Тем не менее использование изотопов рения также приводит к довольно близкому значению △. Нуклид 176Lu может быть использован для определения продолжительности нуклеосинтеза в s-процессе. В то же время степень заселённости его изомерных состояний зависит от темп-ры и др. условий в звёздах и галактич. среде, что затрудняет интерпретацию результатов использования лютеция в качестве космохронометра.

Темп обогащения вещества Галактики тяжёлыми элементами был наиболее высок в начальный период её возникновения. Однако данные, полученные с помощью относительно короткоживущих космохронометров 129I и 244Pu (T1/2=1,7·107 лет и T1/2=8,2·107 лет соответственно), показывают, что этот процесс продолжался и во время, непосредственно предшествовавшее образованию Солнечной системы. Прекращение процесса обогащения тяжёлыми элементами вещества протосолнечного газового облака и его обособление от галактич. газа произошли за 150 млн. лет (δ на рис.) до образования первых родительских тел метеоритов. Ряд аргументов свидетельствует в пользу того, что моменту обособления протосолнечного газового облака непосредственно предшествовал всплеск интенсивности нуклеосинтеза, носивший, скорее всего, локальный характер (напр., взрывы близких сверхновых звёзд) и приведший к образованию ок. 1% от общего количества тяжёлых элементов в веществе Солнечной системы. Возможно, что вспышка близкой сверхновой звезды послужила также толчком для формирования Солнечной системы (см. Космогония).

По данным метода уран-ториевых соотношений возраст Галактики составляет 13–15 млрд. лет, что находится в хорошем соответствии с расчётами, полученными на основе астрономич. методов. Уменьшение погрешности в определении возраста Галактики может быть достигнуто за счёт повышения точности данных, необходимых для теоретич. исследования процесса нуклеосинтеза, и более глубокого понимания процесса химич. эволюции галактич. вещества.

Эксперим. данные о распространённости долгоживущих нуклидов тяжёлых элементов и продуктов их распада согласуются с предположением об экспоненциальном падении темпа галактич. нуклеосинтеза с характерным временем затухания (3±2)·109 лет. Существенно, что выбор конкретной модели галактич. нуклеосинтеза мало сказывается на определении времени начала процесса образования изотопов тяжёлых элементов в r-процессе.

Перечисленные выводы служат эксперим. основой построения эволюц. картины нуклеосинтеза в Галактике и убедительно свидетельствуют о том, что массивные звёзды первых поколений, завершавшие свою эволюцию выбросом в межзвёздное пространство переработанного в их недрах вещества, явились главным источником формирования наблюдаемого изотопного состава Галактики.