Акустика океана

Аку́стика океа́на, раздел гидроакустики, изучающий распространение звуковых волн в океане. Звуковые волны – единственный вид излучения, который способен распространяться в океане на расстояния в сотни и тысячи километров. Поэтому акустика океана играет важную роль в процессе освоения и изучения океана. На использовании звуковых волн основаны подводная локация и связь, обнаружение рыбных косяков, изучение биологического состава глубоководных звукорассеивающих слоёв, ветрового волнения, неоднородностей водной толщи и подводного грунта. Акустическая томография океана позволяет определять трёхмерную структуру водных масс на больших акваториях.

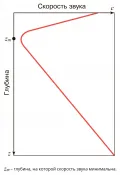

Рис. 1. Типичный профиль скорости звука, при котором образуется подводный звуковой канал.Основные акустические характеристики океана: скорость звука, затухание звука, собственные шумы океана. Скорость звука в морской воде изменяется мало и лежит обычно в пределах 1450–1540 м/с. Однако даже такие небольшие её изменения существенным образом сказываются на распространении звука. Скорость звука зависит от температуры, солёности и гидростатического давления (или глубины ). При увеличении температуры и солёности скорость звука растёт, причём наибольшее влияние оказывает температура воды. Скорость звука резко изменяется по глубине (рис. 1). Вертикальный градиент скорости звука в большинстве районов Мирового океана примерно в тысячу раз больше горизонтального. Исключение представляют лишь области схождения тёплых и холодных течений, где горизонтальный градиент сопоставим с вертикальным. Поэтому в первом приближении океан можно считать стратифицированной (горизонтально-слоистой) средой. Под совместным влиянием температуры, солёности и гидростатического давления в океане образуется подводный звуковой канал (ПЗК) – слой с минимумом скорости звука на некоторой глубине. Луч, вышедший из излучателя под не слишком большим углом скольжения, вследствие рефракции звука будет вновь и вновь возвращаться к оси канала. Такое распространение называется волноводным. Максимальная дальность распространения звука в ПЗК ограничивается главным образом затуханием звука в морской воде. Звук низких частот, для которых затухание мало, может распространяться на огромные расстояния. Это явление получило название сверхдальнего распространения звука в океане.

Рис. 1. Типичный профиль скорости звука, при котором образуется подводный звуковой канал.Основные акустические характеристики океана: скорость звука, затухание звука, собственные шумы океана. Скорость звука в морской воде изменяется мало и лежит обычно в пределах 1450–1540 м/с. Однако даже такие небольшие её изменения существенным образом сказываются на распространении звука. Скорость звука зависит от температуры, солёности и гидростатического давления (или глубины ). При увеличении температуры и солёности скорость звука растёт, причём наибольшее влияние оказывает температура воды. Скорость звука резко изменяется по глубине (рис. 1). Вертикальный градиент скорости звука в большинстве районов Мирового океана примерно в тысячу раз больше горизонтального. Исключение представляют лишь области схождения тёплых и холодных течений, где горизонтальный градиент сопоставим с вертикальным. Поэтому в первом приближении океан можно считать стратифицированной (горизонтально-слоистой) средой. Под совместным влиянием температуры, солёности и гидростатического давления в океане образуется подводный звуковой канал (ПЗК) – слой с минимумом скорости звука на некоторой глубине. Луч, вышедший из излучателя под не слишком большим углом скольжения, вследствие рефракции звука будет вновь и вновь возвращаться к оси канала. Такое распространение называется волноводным. Максимальная дальность распространения звука в ПЗК ограничивается главным образом затуханием звука в морской воде. Звук низких частот, для которых затухание мало, может распространяться на огромные расстояния. Это явление получило название сверхдальнего распространения звука в океане.

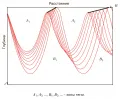

Ряд интересных особенностей возникает при расположении излучателя звука вблизи поверхности. На рис. 2 видна типичная для ПЗК зональная структура звукового поля, представляющая собой последовательность облучённых зон и зон акустической тени. В зоны тени не попадают прямые звуковые лучи; интенсивность отражённых от дна лучей мала из-за утечки акустической энергии в грунт. Иногда отчётливая зональная структура в океане наблюдается на протяжении очень больших расстояний (свыше 2000 км).

Рис. 2. Типичная зональная структура звукового поля в подводном звуковом канале.Вторичный выход звуковых лучей на малые глубины после их поворота в глубинных слоях обычно связан с их сгущением, вследствие чего эти области называются зонами конвергенции, и с образованием каустических поверхностей (жирные линии на рис. 2). Типичная горизонтальная протяжённость зон тени в глубоком океане составляет 60–65 км, а зон конвергенции – 10–15 км. В арктических и антарктических районах ось канала находится вблизи поверхности (приповерхностный звуковой канал). В ряде районов существует двухосевой канал, когда одна ось находится на поверхности, а другая – на некоторой глубине.

Рис. 2. Типичная зональная структура звукового поля в подводном звуковом канале.Вторичный выход звуковых лучей на малые глубины после их поворота в глубинных слоях обычно связан с их сгущением, вследствие чего эти области называются зонами конвергенции, и с образованием каустических поверхностей (жирные линии на рис. 2). Типичная горизонтальная протяжённость зон тени в глубоком океане составляет 60–65 км, а зон конвергенции – 10–15 км. В арктических и антарктических районах ось канала находится вблизи поверхности (приповерхностный звуковой канал). В ряде районов существует двухосевой канал, когда одна ось находится на поверхности, а другая – на некоторой глубине.

На более низких частотах звуковое поле в стратифицированном океане может быть представлено в виде суперпозиции нормальных волн (мод). Число распространяющихся мод зависит от отношения длины звуковой волны к глубине океана. Чем больше это отношение, тем меньше число распространяющихся мод. При плавном изменении свойств океана (глубины, профиля скорости звука) взаимодействием мод можно пренебречь (адиабатическое приближение).

Распространение звука в океане сопровождается рассеянием звуковых волн (см. Рассеяние звука). Основными рассеивателями являются поверхностное волнение, случайные объёмные неоднородности водной толщи, воздушные пузырьки, косяки рыб, глубоководные звукорассеивающие слои, неоднородности грунта и неровности донного рельефа. В результате рассеяния звука возникает морская реверберация – основная помеха для гидролокации. С другой стороны, рассеянные поля содержат информацию об акустических параметрах рассеивателей, которая может быть получена путём решения обратной задачи.

Важная акустическая характеристика океана – его собственные подводные шумы. Они содержат большой объём информации о состоянии поверхности океана, атмосферы над ним, о тектонических процессах в океанической коре, о поведении морских животных. С изменением частоты в интервале от 0,1 до 100 кГц уровень подводных шумов в среднем уменьшается на 100 дБ. Основными источниками подводных шумов являются подводные землетрясения, турбулентность в атмосфере и океане, обрушение волн, судоходство, дождь, перемещение ледяных полей и отдельных льдин, шумы, создаваемые морскими животными.