Хайдеггер Мартин

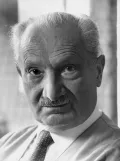

Ха́йдеггер Ма́ртин (Martin Heidegger) (26.9.1889, Mecкирх – 26.5.1976, Фрайбург-им-Брайсгау), немецкий философ, один из наиболее влиятельных в 20 столетии.  Мартин Хайдеггер. 1960.Считал главной задачей философии возобновление пришедшего в забвение вопроса о бытии в его отличии от сущего. В своей «фундаментальной онтологии» стремился раскрыть смысл бытия как такового, исходя из анализа условий его понимания конечным человеческим существом – Dasein. Позднее осмыслял бытие в его истине как несокрытости «без оглядки на сущее». Центральными темами его поздней философии были событие бытия и его история, критика современной науки и техники, истина искусства, метафизика как прогрессирующее забвение бытия и её преодоление, язык как «дом бытия». Интерпретатор творчества таких поэтов, как Ф. Гёльдерлин, Р. М. Рильке, Г. Тракль, С. Георге. Оказал значительное влияние на феноменологию, философскую герменевтику, французский экзистенциализм, а также на протестантскую и католическую теологию, психиатрию и психоанализ, литературоведение и многие другие направления мысли.

Мартин Хайдеггер. 1960.Считал главной задачей философии возобновление пришедшего в забвение вопроса о бытии в его отличии от сущего. В своей «фундаментальной онтологии» стремился раскрыть смысл бытия как такового, исходя из анализа условий его понимания конечным человеческим существом – Dasein. Позднее осмыслял бытие в его истине как несокрытости «без оглядки на сущее». Центральными темами его поздней философии были событие бытия и его история, критика современной науки и техники, истина искусства, метафизика как прогрессирующее забвение бытия и её преодоление, язык как «дом бытия». Интерпретатор творчества таких поэтов, как Ф. Гёльдерлин, Р. М. Рильке, Г. Тракль, С. Георге. Оказал значительное влияние на феноменологию, философскую герменевтику, французский экзистенциализм, а также на протестантскую и католическую теологию, психиатрию и психоанализ, литературоведение и многие другие направления мысли.

Биографические сведения

Родился в г. Мескирх в католической семье бочара. Обучался в гимназиях Констанца и Фрайбурга. В 1909–1913 гг. учился во Фрайбургском университете на теологическом и философском факультетах. Один из научных руководителей – Г. Риккерт. Диссертации: «Учение о суждении в психологизме» («Die Lehre vom Urteil im Psychologismus», изд. в 1914), «Учение Дунса Скота о категориях и значении» («Die Kategorien- und Bedeutungslehre des Duns Scotus», изд. в 1916).

В 1919–1922 гг. – ассистент Э. Гуссерля во Фрайбурге. В 1923–1928 гг. – экстраординарный профессор в Марбургском университете, с 1928 г. – ординарный профессор во Фрайбурге, преемник Гуссерля. В эти годы выходит его главный труд «Бытие и время» («Sein und Zeit», 1927, рус. пер. 1997), принёсший ему широкую известность, а также «Что такое метафизика?» («Was ist Metaphysik?», 1929, рус. пер. 1993), «Кант и проблема метафизики» («Kant und das Problem der Metaphysik», 1929, рус. пер. 1997), «О существе основания» («Vom Wesen des Grundes», 1929, рус. пер. 1998).

В 1933–1934 гг. в течение 10 месяцев занимал должность ректора Фрайбургского университета. Это обстоятельство положило начало непрекращающейся дискуссии о причастности Хайдеггера к национал-социализму (в 1946 французские оккупационные власти наложили запрет на его преподавательскую деятельность, в марте 1949 процедура денацификации завершилась вердиктом «Попутчик», после чего учёный совет Фрайбургского университета проголосовал за то, чтобы рекомендовать министерству снять запрет на преподавание, первый послевоенный лекционный курс Хайдеггер прочёл в зимнем семестре 1951/1952).

В 1936–1938 гг. пишет второй по значимости текст «Труды по философии (О событии)» («Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis)», изд. посмертно в 1989). В послевоенные годы выходят «Учение Платона об истине. Письмо о гуманизме» («Platons Lehre von der Wahrheit. Brief über den Humanismus», 1947), «Неторные тропы» («Holzwege», 1950), «Доклады и статьи» («Vorträge und Aufsätze», 1954), «На пути к языку» («Unterwegs zur Sprache», 1959), «Техника и поворот» («Die Technik und die Kehre», 1962), «Путевые вехи» («Wegmarken», 1967).

В исследовательской литературе предложены различные периодизации творчества Хайдеггера. Наиболее удобная связывает периоды его интеллектуальной биографии со сменой позиций в университетах. Во время первого фрайбургского периода (1915–1922) Хайдеггер, оставаясь во многом ещё зависимым от философии жизни в её варианте, предложенном В. Дильтеем, декларирует необходимость создания феноменологической пранауки о «жизни в себе и для себя» и развивает идеи философской герменевтики применительно к фактическому существованию человека. Марбургский период (1923–1928) связан с разработкой «фундаментальной онтологии» – укоренённого в экзистенциальной аналитике человеческого Dasein трансцендентального исследования смысла бытия как такового. Во второй фрайбургский период (1928–1976) Хайдеггер совершает отказ от учреждения философии как трансцендентально-научного исследования и начинает осмысление бытия в его истине как несокрытости «без оглядки на сущее», которое принято называть «бытийно-историческим мышлением». Главным событием в становлении философии Хайдеггер считается «поворот» (Kehre), произошедший ориентировочно на рубеже 1920–1930-х гг., разделяющий раннего Хайдеггера с его проектом фундаментальной онтологии и позднего Хайдеггера с его бытийно-историческим мышлением. Вопрос о взаимосвязи раннего и позднего Хайдеггера остаётся дискуссионным.

Вид на коттедж Мартина Хайдеггера в Тодтнауберге, Германия. Фото: picture alliance / Getty ImagesСогласно другой классификации, выделяют также следующие «декады» в творчестве философа: «феноменологическое десятилетие» (1916–1927) (Kisiel. 1993), «метафизическое десятилетие» (1927–1937) (Crowell. 2000). В период «метафизического десятилетия» Хайдеггер всё ещё не отступает от намерения разработать основанную на результатах трансцендентальной онтологии метафизику (метонтологию). Тогда как позднее метафизика опознаётся им в качестве всё возрастающего забвения бытия и критикуется в таком качестве.

Вид на коттедж Мартина Хайдеггера в Тодтнауберге, Германия. Фото: picture alliance / Getty ImagesСогласно другой классификации, выделяют также следующие «декады» в творчестве философа: «феноменологическое десятилетие» (1916–1927) (Kisiel. 1993), «метафизическое десятилетие» (1927–1937) (Crowell. 2000). В период «метафизического десятилетия» Хайдеггер всё ещё не отступает от намерения разработать основанную на результатах трансцендентальной онтологии метафизику (метонтологию). Тогда как позднее метафизика опознаётся им в качестве всё возрастающего забвения бытия и критикуется в таком качестве.

Философия

В мышлении раннего Хайдеггера слились несколько философских тенденций: феноменология Э. Гуссерля с её интересом к логико-метафизической проблематике, понятиями интенциональности и категориального созерцания, философия жизни В. Дильтея, отдельные мотивы католической и протестантской теологии, творчество С. Кьеркегора. В работах того времени философ, переосмысляя установку Гуссерля «Назад к самим вещам!», развивает герменевтику фактичности, в которой бытие вещей рассматривается в контексте повседневной («фактичной») жизни. Среди коллег по феноменологическому цеху имеет репутацию исследователя в сфере философии религии. Основной для него вопрос о «смысле бытия» был пробуждён работой Ф. Брентано «О многозначности сущего у Аристотеля». Осмысляя этот вопрос, Хайдеггер исходит из тезиса «онтологической дифференции», т. е. радикального различия бытия и сущего. Сущее для него – это всё то, что есть. Бытие, согласно Хайдеггеру, не есть. Оно только дано (es gibt) в человеческом его понимании. Будучи данным в понимании, бытие определяет сущее как сущее, т. е. делает сущее доступным в том, что и как оно есть, для человеческого существа.

В сочинении «Бытие и время» (из шести предполагаемых его разделов были опубликованы только первые два) сделана попытка раскрыть смысл бытия через прояснение бытийной структуры того сущего, которое способно понимать бытие, ставить вопрос о его смысле и которое мы «есть сами». Это вопрошающее о бытии «человеческое сущее» Хайдеггер называет Dasein, т. е. такое сущее, для которого «в его бытии дело идёт о самом этом бытии» (Heidegger. 2001. S. 12). Такое бытие Хайдеггер обозначает восходящим к С. Кьеркегору термином «экзистенция», утверждая, что Dasein не обладает никаким заранее заданным «что», эссенцией, но только бытием по способу экзистенции. Бытие Dasein – это «всегда-моё» (Jemeinigkeit), оно не родовое понятие человека вообще. Будучи «всегда моим», бытие Dasein может пониматься двояко: собственным (подлинным) и несобственным (неподлинным) образом. В первом случае бытие понимается Dasein из его возможностей быть, во втором – из возможностей быть других сущих.

Никакое сущее, кроме Dasein, не понимает бытие и не знает о своей конечности и потому никакому сущему, кроме него, неведома временность. Направленность Dasein к своему концу, характеризующая его как бытие к смерти, обусловлена изначальной временностью (Zeitlichkeit) человеческого существования: оно не протекает во времени, но само есть время. Временность – это смысл бытия Dasein. Она имеет экстатически-горизонтный характер. Элементом временности является т. н. экстазис. Он представляет собой всегда уже исполненную распахнутость вовне себя (в отличие от замкнутого момента «теперь»). То, в направлении чего распахнут экстазис, называется его горизонтом, или горизонтной схемой. В связи с этим у Хайдеггера от временности как смысла бытия Dasein нужно отличать темпоральность (Temporalität), которая выступает в качестве смысла бытия вообще. Темпоральность – это та же временность Dasein, но взятая в аспекте единства принадлежащих её экстазисам горизонтов.

Хайдеггер стремится переосмыслить европейскую философскую традицию, рассматривавшую чистое бытие как нечто вневременное или только как наличие в настоящем. Причину такого «неподлинного» понимания бытия он видит в абсолютизации одного из моментов времени – настоящего, «вечного присутствия», когда подлинная временность как бы распадается, превращаясь в последовательный и бесконечный ряд моментов «теперь», в физическое (по Хайдеггеру, «вульгарное») время. Для того чтобы показать основания такой абсолютизации, он производит т. н. деструкцию истории онтологии, демонстрирующую, как и почему вопрос о бытии был упущен, а конечная экстатическая временность как горизонт понимания бытия стала восприниматься как бесконечный поток моментов «теперь».

Фундаментальную конституцию Dasein Хайдеггер определяет как бытие-в-мире – единый феномен, охватывающий бытие человека и мира, являющийся онтологически первичным по отношению к противоположности субъекта и объекта. Основным пороком всей европейской философии Хайдеггер считает отождествление бытия с сущим: хотя бытие есть всегда бытие некоторого сущего, само оно не может быть сведено к какому-либо внутримировому сущему, оставаясь нетематизированным горизонтом понимания любых вещей и явлений.

Конкретной бытийной структурой Dasein, согласно Хайдеггеру, выступает забота. Онтологически она трактуется как «впереди-себя-уже-бытие-в-(мире) как бытие-при (сущем, которое встречается внутри мира)». И в этой структуре уже содержатся в единстве все три модуса исходной временности: будущего (забегание-вперёд), бывшего (всегда-уже-бытие-в-мире) и настоящего (бытие-при). Каждый из этих модусов времени приобретает качественную характеристику: модус будущего – «набросок», «проект» (Entwurf), экзистенциальность (в узком смысле), модус прошлого есть «фактичность», или «заброшенность» (Geworfenheit); модус настоящего – «падшесть», «обречённость» (вещам, сущему) (Verfallenheit). Модус будущего приобретает у Хайдеггера особое значение, ибо время «временится» из будущего. Именно сосредоточенность на будущем даёт личности подлинное существование, тогда как перевес настоящего приводит к тому, что мир повседневности заслоняет для человека его конечность: в «публичном бытии друг-с-другом» он существует как «некто», «люд» (das Man – субстантивированное неопределённо-личное местоимение), всегда поступая «как другие», «как принято». В этом случае само будущее выступает для человека как бесконечное продолжение, а несобственным модусом отношения к нему – ожидание. Противоположным способом существования является собственное бытие Dasein, когда оно, следуя «зову совести» и исполненное «решимости», самостоятельно делает свой выбор и принимает на себя ответственность за него. Призывом к подлинному бытию оказывается страх, но не «эмпирический» страх (Furcht), а неопределённый, безотчётный ужас (Angst). Всякая попытка избыть этот страх будет тщетной до тех пор, пока человек не решится заглянуть туда, откуда исходит этот ужас, – в «ничто», в «смерть» и тем самым не обретёт понимания своего бытия из своих собственных возможностей быть. Такие понятия, как «ужас», «решимость», «совесть», «вина», «забота» и т. п., выражают у Хайдеггера духовный опыт личности, чувствующей свою неповторимость, однократность и смертность.

После «поворота» (Kehre), связанного во многом с неудачей попытки перехода от концептуализации временности как смысла бытия Dasein к раскрытию темпоральности как смысла бытия вообще, Хайдеггер рассматривает «истину бытия» исходя из самого бытия, а не с точки зрения вопрошающего Dasein. Центральной проблемой становится «история бытия», понимаемая как эпохальные «события» (Ereignis) его свершения, того, как оно по-разному раскрывает себя человеку, оставаясь вместе с тем сокрытым от него. Ключевой характеристикой бытия у Хайдеггера оказывается несокрытость, непотаённость – так он трактует древнегреческое слово ἀλήθεια. Вместе с тем сущности бытия всякий раз принадлежит сокрытие, именно поэтому во всякой эпохе бытийной истории оно раскрывается тем или иным образом, никогда не открывая себя полностью. В этой игре открытия и сокрытия заключено существо того, что мыслитель именует просветом (Lichtung).

Судьбоносным «событием» для европейского человечества Хайдеггер считает возникновение метафизического способа мышления и мировосприятия в целом, которое стало основой всей европейской жизни, в том числе новоевропейской науки и техники, с характерной для них установкой на поставление (Gestell) всего сущего в состояние наличности, исчислимости и распоряжаемости. Истоки метафизики восходят, по Хайдеггеру, к Платону и даже к Пармениду, положившим начало в силу рационалистического истолкования бытия отождествлению его с сущим (в этом Хайдеггер видит начала «забвения бытия»), а также пониманию мышления как созерцания вечных идей, т. е. чего-то самотождественного и пребывающего. Истина бытия стала пониматься не как его ἀλήθεια, о которой ещё помнили досократики, но как «правильность» суждения, его соответствие представленному в качестве объекта сущему. Итогом истории метафизики, которую Хайдеггер трактует как всё возрастающее забвение бытия, становится мировой нигилизм – полное забвение бытия за сущим и всё возрастающая воля к ничто. Отсюда многочисленные интерпретации Хайдеггером после «поворота» наследия Ф. Ницше. Хайдеггер считает, что в эпоху мирового нигилизма традиционная философия пришла к завершению, воплотившись в планетарную технику. Место этой философии заняли современные позитивные науки во главе с кибернетикой. Однако то, что могут сделать мыслители в бытийную эпоху завершенной философии, – это подготовка «другого начала». В этом смысле он противопоставляет завершённой философии «мышление» (Denken), которое понимается им в том числе как «благодарение» (Danken). Едва ли не единственный способ, каким приуготовляющее мышление может иметь дело с завершённой философией, – это диалог с её историей. Для характеристики истинного мышления он употребляет также термин «вслушивание»: бытие нельзя созерцать, ему можно только внимать. Преодоление метафизического мышления требует возвращения к изначальным, но нереализованным возможностям европейской культуры – к той «досократовской» Греции, которая ещё жила «в истине бытия». Такое возвращение, согласно Хайдеггеру, возможно потому, что бытие всё же живёт в самом интимном лоне культуры – в языке: «Язык есть дом бытия. В жилище бытия обитает человек» (Хайдеггер. Время и бытие. 1993. С. 192). Необходимо «вслушивание» в то, что «сказывает» язык, существующий в качестве подлинного «речения», а не просто средства информации, прежде всего в произведениях поэтов (отсюда пристальное внимание Хайдеггера к творчеству Ф. Гёльдерлина, а также Р. М. Рильке, Г. Тракля, С. Георге и др.). Ибо не люди говорят языком, но язык говорит людям и «людьми», ставит человека в «просвет» бытия. Вовлечённости человека в процесс безграничного овладения сущим, реализуемый современной техникой, Хайдеггер противопоставляет альтернативное отношение к миру, отвечающее призванию человека быть хранителем («пастухом») неподвластной ему «истины бытия», раскрываемой в произведениях подлинного искусства.

Влияние

Работы Хайдеггера оказали большое влияние на философию 20 в., прежде всего на феноменологию (Э. Левинас, М. Мерло-Понти, К. Хельд), философскую  Надгробие на могиле Мартина Хайдеггера и Эльфриды Хайдеггер-Петри в день 125-летия Мартина Хайдеггера. Месскирх (Германия). 26 сентября 2014.герменевтику (Х. Г. Гадамер, П. Рикёр, Г. Фигаль), французский экзистенциализм (Ж.-П. Сартр), французский структурализм (М. Фуко) и постструктурализм (Ж. Делёз, Ж. Деррида), политическую и социальную философию (Дж. Агамбен, Ж.-Л. Нанси). Заметно влияние Хайдеггера и на японскую философию (Cюдзо Куки, Танабэ Хадзимэ). В числе непосредственных учеников Хайдеггера были Х. Г. Гадамер, Х. Арендт, Х. Йонас, Г. Маркузе, К. Лёвит, Й. Б. Лоц. Воздействие идей Хайдеггера испытали К. О. Апель, К. Ф. Гетман, Р. Рорти и др. Хайдеггер оказал значительное влияние также на протестантскую (Р. Бультман), католическую (К. Ранер, Б. Вельте) и православную (Х. Яннарас) теологию; психиатрию и психоанализ (Л. Бинсвангер, М. Босс, Ж. Лакан); на поэтические практики и литературоведение (П. Целан, Э. Штайгер) и др.

Надгробие на могиле Мартина Хайдеггера и Эльфриды Хайдеггер-Петри в день 125-летия Мартина Хайдеггера. Месскирх (Германия). 26 сентября 2014.герменевтику (Х. Г. Гадамер, П. Рикёр, Г. Фигаль), французский экзистенциализм (Ж.-П. Сартр), французский структурализм (М. Фуко) и постструктурализм (Ж. Делёз, Ж. Деррида), политическую и социальную философию (Дж. Агамбен, Ж.-Л. Нанси). Заметно влияние Хайдеггера и на японскую философию (Cюдзо Куки, Танабэ Хадзимэ). В числе непосредственных учеников Хайдеггера были Х. Г. Гадамер, Х. Арендт, Х. Йонас, Г. Маркузе, К. Лёвит, Й. Б. Лоц. Воздействие идей Хайдеггера испытали К. О. Апель, К. Ф. Гетман, Р. Рорти и др. Хайдеггер оказал значительное влияние также на протестантскую (Р. Бультман), католическую (К. Ранер, Б. Вельте) и православную (Х. Яннарас) теологию; психиатрию и психоанализ (Л. Бинсвангер, М. Босс, Ж. Лакан); на поэтические практики и литературоведение (П. Целан, Э. Штайгер) и др.

Существенную роль мысль Хайдеггера сыграла и в формировании современного русскоязычного философского ландшафта. Его идеи в своих трудах обсуждали такие мыслители, как А. В. Ахутин, В. В. Бибихин, Г. Т. Маргвелашвили, Н. В. Мотрошилова, В. А. Подорога, А. Г. Черняков и многие др. Существенным событием в мировом и российском хайдеггероведении последних лет стало обсуждение дневниковых записей Хайдеггера, опубликованных под названием «Чёрные тетради».

Наследие

Архив Мартина Хайдеггера находится в родном городе философа Мескирх.

В 1985 г. было создано Общество Мартина Хайдеггера, основная цель которого – освоение, истолкование и дальнейшее развитие идей философа. Общество издаёт «Ежегодный альманах», в который включаются как работы самого философа, в подавляющем большинстве ранее не опубликованные, так и посвящённые ему тексты, и серию «Труды Общества Мартина Хайдеггера», где печатаются материалы проводимых под его эгидой научных собраний, конференций и семинаров. Председатель попечительского совета Общества – внук философа Арнульф Хайдеггер.