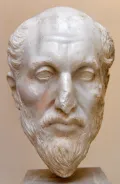

Плотин

Плоти́н (Πλωτῖνος) (204/205, Ликополь, Египет – 270, Минтурно, Италия), греческий философ-платоник, основатель неоплатонизма. Единственный достоверный источник сведений о нём – «Жизнь Плотина», написанная Порфирием, учеником Плотина, издавшим его сочинения через 30 лет после его смерти в виде шести «девяток» – «Эннеад». Биография Плотина фрагментарна. Обратившись к философии на 28-м году, Плотин в течение 11 лет учился в Александрии у некоего Аммония, после чего, сопровождая войско императора Гордиана III, устремился в образовательный вояж к персам и индийцам (поход не удался, а сам Гордиан был убит). С 244/245 гг. Плотин жил в Риме, где его опеке были доверены сироты знатного происхождения, и преподавал философию. После 10 лет устных бесед начал записывать своё учение (253/254). Слушателями Плотина были большей частью образованные дилетанты, в том числе врачи, риторы, а также сенаторы; почитателем Плотина был император Галлиен, по сообщению Порфирия, сочувствовавший проекту Плотина построить в Кампании «идеальное государство» – монастырь философов, Платонополь. Кружок слушателей Плотина распался ещё до его кончины.

Как и представители среднего платонизма, Плотин прежде всего был занят толкованием Платона, привлекая, однако, небольшой круг платоновских текстов («Тимей», первые две предпосылки «Парменида», миф в «Федре», речь Диотимы в «Пире», VI–VII книги и миф в X книге «Государства», Второе письмо) и выстраивая из них некое подобие системы на свой лад. Подчёркнутое почтение к Платону сопровождается у него острой критикой всей послеплатоновской философии, особенно эпикурейцев, а также стоиков и Аристотеля, хотя целый ряд аристотелевских понятий [«энергия» и «потенция» (возможность и действительность), форма и материя, учение об Уме-нусе, мыслящем самого себя и др.] включён в плотиновскую философию.

Традиция среднего платонизма и неопифагореизма, к которому тяготел Плотин, исходила из противопоставления чувственного космоса умопостигаемому, посредствующим звеном между которыми признавалась мировая душа. Новым у Плотина явилось учение о первоначале всего сущего – Едином, которое выше сущего, или, по Платону, «за пределами бытия»; об Уме – единственном демиурге, все замыслы которого едины с ним самим, и о Душе – низшей границе Ума, всецело с ним связанной, но обращённой и к своему низшему соседству – чувственному Космосу. При этом последовательность Ум – Душа – Космос, т. е. вся сфера бытия, оказывалась только осуществлением первого начала, тремя иерархически соподчинёнными ему ипостасями, или «природами»: Ум – осуществление Единого в вечности, Космос – во времени, Душа – посредница между двумя мирами – равно принадлежит обоим.

Единое, как и у Платона, именуется у Плотина Благом и сравнивается с солнцем. Ему противоположна тёмная и лишённая вида материя, которая не является самостоятельным началом и происходит из беспредельной мощи Единого. Природу материи составляет принцип «иного», или «первое различие», отождествляемое в ранних трактатах Плотина с пифагорейской Неопределённой двоицей. Сам по себе принцип «иного» является совершенно бесформенным и неопределённым и как таковой может быть признан бестелесным, пассивным, не имеющим величины и неаффицируемым. Все порождённые Единым ипостаси – Ум, Душа, Космос – отличаются от первоначала, т. е. содержат в себе принцип «иного». Поэтому материя присутствует на всех уровнях бытия: всякое низшее начало по отношению к высшему выступает в качестве его материи: так, Ум есть материя Единого, а Душа – материя Ума. В Уме и Душе присутствует «умопостигаемая» материя, в Космосе – телесная, которую Плотин называет материей в собственном смысле слова. Телесная материя, в отличие от умопостигаемой, не способна к оформлению, она отражает идеи наподобие зеркала, не меняясь при этом сама, что заставляет Плотина считать её лишённой жизни, ума и бытия и противопоставлять на этом основании Единому и Благу как абсолютное зло.

Итак, сфера сущего охвачена, по Плотину, мощью сверхсущего Единого и ограничена немощью не-сущей материи. Структуру бытия у Плотина задаёт оппозиция «тамошнего» и «здешнего». «Там» – истинно сущее, Ум, в котором мысль и предмет мысли совпадают. Мышление Ума – не дискурсивно, образы, им творимые, суть первообразы, тогда как в здешнем мире нам приходится довольствоваться подобиями. Душа в своём бытии зависит от Ума, поскольку является его гипостазированной энергией. Она появляется из Ума как слово (λόγος) из мысли, как если бы Ум пытался изъяснить содержание своего мышления в речах и рассуждениях. До тех пор, пока Душа обращена к Уму и погружена в созерцание его идей, она представляет собой чистый разум. Плотин называет такое её состояние душой самой по себе. Когда же Душа отворачивается от Ума и обращается вовне, то начинает воспроизводить себя в материи, оформляя её идеями и формами, в результате чего возникает единый, слаженно движущийся Космос, а сама Душа, захваченная материей, становится сначала Душой мира в целом, а потом и душами отдельных живых существ. Но даже для погружённой в материальный мир индивидуальной души сфера истинного бытия остаётся всегда открытой, ей нужно только суметь вернуться к себе самой, познав свою истинную природу. Достигается это возвращение на путях очищения души и воссоединения её посредством Ума с первоначалом (согласно Порфирию, сам Плотин был четырежды восхищен к созерцанию Единого).

Универсум Плотина статичен. Всякая низшая ступень в нём вечно рождается от высшей, причём высшая вечно остаётся неизменной и, порождая, не терпит ущерба, а низшая – не претерпевает никакого развития. Единое вечно сияет в своей сверхпрекрасной благости. Вечно прекрасен созерцающий сам себя и совпадающий со своим бытием Ум. Вечно Душа устремляется к Единому и оглядывается на созданный ею Космос. Космос вечно вращается круговым вращением, и в его подлунной части вечно чередуются возникновение и гибель. Вечно взаимное истребление животных, вечны войны и убийства среди людей. Вечно и неизбежно зло в мире. Это, однако, не делает Плотина пессимистом и не внушает ему безразличия к здешней жизни. Здешний мир для него – игра на театре. Ничто не властно над благой душой, даже рок, которому подвластна вся сфера времени. Из того, что в мире есть зло, не следует, будто божество не заботится о мире, что мир лишён разумного плана: ведь и в драме не все герои, есть и рабы. Разнообразие, вносимое злом, только украшает пьесу, а наша истинная отчизна всегда рядом с нами. Так «бежим в дорогое отечество!» – призывает Плотин. Душа, презрев здешнее, пусть вернётся к своему истинному отцу и любит его чистой любовью.

Влияние Плотина на всю последующую философию, во многом опосредованное Порфирием, огромно, хотя часто анонимно и передаётся через вторые руки («Теология Аристотеля», Марий Викторин, Макробий). Западноевропейская философия воспринимает ряд идей Плотина через Августина. Прямое знакомство с Плотином происходит в 15 в. благодаря переводам М. Фичино. Плотин повлиял на Дж. Бруно. Позднее особый интерес к Плотину характерен для Дж. Беркли, представителей немецкого классического идеализма, а также для мыслителей и эпигонов немецкого романтизма.