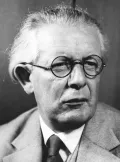

Пиаже Жан

Пиаже́ Жан, Жан Уильям Фриц Пиаже (Jean William Fritz Piaget) (9.8.1896, Невшатель – 16.9.1980, Женева), швейцарский психолог, логик, философ, основатель Женевской школы генетической психологии, создатель операциональной концепции интеллекта и генетической эпистемологии. Родился в семье профессора университета. В 1914–1918 гг. учился в университетах Невшателя и Цюриха. Свои экспериментальные исследования в области детской психологии начал в 1920 г. в клинике А. Бине в Париже. Анализ ошибок, совершаемых детьми при решении задач на соотношение целого и части, привёл Ж. Пиаже к мысли, что логические операции не являются врождёнными и что именно психология открывает возможность изучения онтогенетического развития логики. С 1921 г. по приглашению Э. Клапареда он становится сотрудником Института Ж. Ж. Руссо в Женеве, а затем профессором университетов Невшателя (1925–1929), Женевы (1929–1952) и Лозанны (1938–1951). С 1955 г. возглавлял основанный им в Женеве Международный центр генетической эпистемологии.

В работах 1921–1925 гг., посвящённых изучению детской речи, которая рассматривалась им как прямое отражение действия, Ж. Пиаже с помощью разработанного им специального метода клинической беседы с детьми установил эгоцентрический характер их речи и мышления («Речь и мышление ребёнка» – «Langage et pensée chez l’enfant», 1923, перевод на русский язык 1932, новая редакция 1994). Однако уже в работах 1925–1929 гг. возникает новое направление в изучении эволюции интеллекта на основе исследования развития ребёнка в первые два года его жизни, т. е. в довербальный период, когда его действия, а не речь выступают как показатель умственного развития. Давая ребёнку объекты, с которыми тот мог манипулировать, Пиаже на основе его перцептивных и двигательных взаимодействий с ними анализировал формирование представлений ребёнка о постоянстве объекта, пространстве, причинности, прослеживал шаг за шагом преобразование врождённых, унаследованных рефлексов в различные формы сложного поведения.

В результате многочисленных работ, проведённых в последующие десятилетия и посвящённых исследованию генезиса представлений ребёнка о числе, количестве, пространстве, времени, движении (1929–1939, совместно с Б. Инельдер и И. А. Шеминской), перехода от мышления ребёнка к мышлению подростка, восприятия (совместно с М. Ламберсье) в связи с развитием интеллекта (1939–1950) и другого (Ж. Пиаже использовал при этом аппарат операторной логики), Пиаже разработал развёрнутую концепцию трёх стадий интеллектуального развития ребёнка: сенсомоторный (доречевой) период, во многом определяющий весь последующий ход психического развития; период подготовки конкретных операций (дооперациональные представления, 2–7 лет) и их реализации (7–11 лет); период формальных операций (11–15 лет). Возраст, в котором реализуются эти стадии, может варьироваться в зависимости от социального окружения, степени активности самого ребёнка, его спонтанного опыта, школьной или культурной среды.

Характеризуя первоначальную умственную позицию ребёнка как эгоцентризм – неразличение субъекта и объекта, своего «я» и вещи в процессе её непосредственного восприятия, когда ребёнок рассматривает весь мир со своей точки зрения, которую он не осознаёт (позднее более удачным Ж. Пиаже считал термин «центрация»), Пиаже описывал постепенное движение детской мысли к объективности (децентрацию) через этапы партиципации (сопричастия), анимизма (всеобщего одушевления), артификализма (понимания природных явлений по аналогии с деятельностью человека), дифференциацию мира внутреннего и внешнего, соотнесения своей точки зрения с открывающимися ему точками зрения других людей, осознание взаимосвязи вещей и относительности их возможных оценок.

Процесс познания предполагает постоянные действия (операции) субъекта с объектами, преобразование последних и выстраивание серии последовательных конструкций, приближающих к искомому знанию: мысль, согласно Ж. Пиаже, есть сжатая форма действия. Наследственно закреплённая активность приспособления, присущая любому живому организму, реализуется в осуществляемом им структурировании его окружения, имеющем своей целью достижение равновесия. Каждый акт поведения имеет определённую структуру, динамический аспект которой – адаптация – представляет собой равновесие процессов ассимиляции (включения нового объекта в уже существующие схемы действия) и аккомодации (перестройка этих схем применительно к не укладывающимся в них новым объектам). Опыт, приобретённый ребёнком в процессе его визуальных, двигательных, тактильных и т. п. действий, оформляется в схемах действия – сенсомоторном эквиваленте понятия, специфических саморегулирующихся структурах, качественно различных на разных уровнях умственного развития.

Развитие всех психических функций (восприятия, памяти, воображения, воли, речи), согласно Ж. Пиаже, на всех этапах подчинено интеллекту и определяется им. Так, возникающая к концу сенсомоторного периода объективация чувств, когда взрослый человек становится источником аффективных переживаний, находится в прямой связи с возникновением схемы перманентного объекта, существующего в пространстве и во времени независимо от его восприятия в данный момент. Формирование сенсомоторного интеллекта у ребёнка происходит в процессе установления практических отношений с вещами, которые, однако, ещё не существуют для него как независимые от его собственных действий.

Появление мышления с помощью представлений – репрезентативного мышления невозможно без социализации, т. к. оно использует речь и другие знаки, выработанные обществом. Переход от сенсомоторного интеллекта, связывающего события и действия последовательно, к репрезентативному мышлению, способному сразу, как бы единым взором, охватить весь поток последовательных событий, возникновение символического поведения – подражания, игры, разделения реальных предметов и средств, служащих для их обозначения (игровой символ, рисунок, умственный образ, речь), создают предпосылки для формирования операционального мышления. В отличие от ассоциативных связей, операции – это действия, интериоризованные, обратимые и организованные в структуру целого. Критерием появления обратимости является представление о сохранении одних свойств предмета (его массы, вещества и т. п.) при изменении других (например, его формы), постепенно складывающееся к 7–8 годам. В качестве единиц мысли, характерных для этого этапа, Ж. Пиаже выделил группировки – объединение ребёнком действий и объектов по их сходству и различию (классификация, сериация, иерархическое включение классов, установление взаимно однозначного соответствия и т. п.). Характерная для дошкольного периода мораль принуждения, основанная на авторитете родителей и взрослых, сменяется в младшем школьном возрасте моралью кооперации, складывающейся в процессе отношений со сверстниками. Волю как инструмент нравственной координации поведения Пиаже называл аффективным эквивалентом операции разума.

В отличие от конкретных операций, совершающихся только с объектами, но не с высказываниями, формальные операции освобождаются от привязанности к данным в поле восприятия объектам, конкретные отношения заменяются при этом символами. Подросток начинает рассматривать мир с точки зрения его возможного изменения, обретает способность выдвигать гипотезы и проверять их следствия (возникновение гипотетико-дедуктивного и экспериментального мышления), выстраивать возможные комбинации не только объектов и их отношений, но и высказываний (т. н. пропозициональные операции, «операции второй ступени», надстраивающиеся над конкретными операциями).

Работы Ж. Пиаже оказали громадное влияние на последующее развитие психологии.

Созданный им Международный центр генетической эпистемологии издаёт журнал Études d’Épistémologie Génétique, во многих странах основаны психологические институты имени Ж. Пиаже.