Нигилизм

Нигили́зм (от лат. nihil – ничто, ничего), термин, употребляющийся для обозначения различных мировоззренческих (религиозных, философских, этических, эстетических) направлений и социально-психологических установок, для которых характерно отрицание общепринятых ценностей, норм, традиций и устоев.

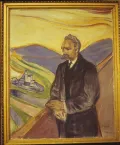

Истоки онтологического нигилизма можно усмотреть в сочинениях Горгия «О том, чего нет, или О природе», в котором он в полемике с концепцией бытия Парменида исходил из понятия ничто. В 12 в. как нигилизм (nihilianismus) было оценено еретическое учение, отрицавшее человеческую природу Христа, в конце 18 в. понятие «нигилизм» использовалось для характеристики философии И. Канта и И. Г. Фихте (письмо Ф. Якоби к Фихте с оценкой его «абсолютного идеализма» как нигилизма положило начало дискуссии вокруг этого понятия в немецкой философии). Понятие «нигилизм» встречается в эстетике Жан Поля, в историко-философских лекциях Ф. Шлегеля (применительно к пантеизму), в религиозно-философских сочинениях Ф. К. фон Баадера (атеистический «сциентистский» нигилизм) и др. Широкий культурно-исторический смысл оно получает у Ф. Ницше как выражение исторической судьбы европейской культуры, её всеобщего кризиса и упадка (décadence), преодолеть которые Ницше надеется путём «переоценки всех ценностей»: «Что обозначает нигилизм? – то, что высшие ценности теряют свою ценность. Нет цели. Нет ответа на вопрос "зачем?"» (Ницше Ф. Воля к власти. Санкт-Петербург, 2011. С. 27).

В России термин «нигилизм» впервые был употреблён Н. И. Надеждиным (Сонмище нигилистов // Вестник Европы. 1829. № 1–2, с критикой романтизма, в том числе поэзии А. С. Пушкина), им пользовались С. П. Шевырёв, В. Г. Белинский, Н. А. Добролюбов и др., однако широкое распространение он получил (отчасти благодаря М. Н. Каткову) после выхода в свет в 1862 г. романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» с центральным образом «нигилиста», студента Базарова – человека, «который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружён этот принцип» (Тургенев И. С. Отцы и дети. Санкт-Петербург, 2008. С. 25). Нигилистами стали называть радикальную молодёжь, отвергавшую устои до- и пореформенной России – сословные порядки, религию, нормы морали и каноны идеалистической эстетики – и проповедовавшую естественно-научный материализм и атеизм. Рупором этих идей в начале 1860-х гг. стал журнал «Русское слово», ведущую роль в котором играл Д. И. Писарев, игнорировавший при этом термин «нигилизм» и называвший себя и своих единомышленников «реалистами». Если М. А. Бакунин, С. М. Кравчинский, П. А. Кропоткин вкладывали в термин «нигилизм» положительное содержание, то в консервативной публицистике и т. н. антинигилистических романах А. Ф. Писемского («Взбаламученное море», 1863), Н. С. Лескова («Некуда», 1864), Ф. М. Достоевского («Бесы», 1871–1872) он приобрёл обличительный смысл. К началу 1870-х гг. слово «нигилист» почти исчезло из русской публицистики, однако в западноевропейской литературе стало употребляться как обозначение российского революционного движения. В дальнейшем феномен русского нигилизма получил истолкование в работах С. Л. Франка (статья «Этика нигилизма» в сборнике «Вехи», 1909) и Н. А. Бердяева («Истоки и смысл русского коммунизма», 1937).

В циклической философии культуры О. Шпенглера нигилизм определяется как «чисто практическое миронастроение усталых обитателей большого города, имеющих за спиной завершённую культуру и не имеющих уже никакого внутреннего будущего» (Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. Москва, 1993. С. 543). В экзистенциальной философии М. Хайдеггера нигилизм вслед за Ницше рассматривается как «основное движение в истории Запада», коренящееся в метафизике, истоки которой восходят к древнегреческой философии (прежде всего к Платону) и которая с её расколом мира на «сущее» и «ценное» и проистекающим из этого «забвением бытия» определила всё развитие европейской цивилизации («Европейский нигилизм» – в его книге «Бытие и время». Москва, 1993. С. 63–176). Для А. Камю нигилизм связан с осознанием полной абсурдности человеческого существования, «бунт» против которой является единственным выражением человеческой солидарности. Характеризуя нигилизм как «погружение в безверие», К. Ясперс противопоставляет ему «философскую веру» в трансценденцию.