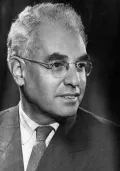

Лурия Александр Романович

Лу́рия Алекса́ндр Рома́нович (3(16).7.1902, Казань – 14.8.1977, Москва), российский (советский) психолог, педагог и невролог. Один из основателей нейропсихологии и нейролингвистики, предшественник междисциплинарной когнитивной науки, действительный член АПН СССР (1967). Вице-президент Международного союза научной психологии (1969–1972).

Окончил факультет общественных наук Казанского университета (1921). В студенческие годы заинтересовался психоанализом, организовал Казанский психоаналитический кружок, вёл активную переписку с З. Фрейдом и впоследствии с К. Бюлером и гештальтпсихологами (в особенности с К. Левином). С 1923 г. в Московском институте психологии занимался разработкой методов объективной регистрации эмоций; создал «комбинированную моторную методику», сочетавшую ассоциативный эксперимент (см. Ассоциация) с измерением времени реакции. Эти исследования принесли Лурии международную известность и послужили одним из оснований для создания позднее детектора лжи.

В 1924 г. Лурия познакомился с Л. С. Выготским, в тесном сотрудничестве с которым (а также с другим учеником и сотрудником Выготского – А. Н. Леонтьевым) участвовал в создании культурно-исторической психологии. В разработке теории происхождения высших психических функций выделились три направления, которые возглавил Лурия; первое – психогенетические исследования близнецов на базе Московского медико-генетического института, направленные на сравнение степени врождённости натуральных и высших психических функций. Второе направление – кросс-культурные исследования. С этой целью Лурия организовал в 1931–1932 гг. две экспедиции в отдалённые районы Узбекистана (в них принял участие гештальтпсихолог К. Коффка). Были выявлены различия восприятия и мышления у не имеющих формального образования жителей Средней Азии по сравнению с испытуемыми европейских и американских лабораторий (отсутствие оптико-геометрических иллюзий, силлогистического мышления и др.). Эти исследования подверглись резкой критике из-за их якобы расистского характера. В 1931 г. лаборатория Лурии в Институте психологии была закрыта, а сам он переехал в Харьков, где преподавал в Психоневрологической академии и проводил исследования пациентов с афазией, сконцентрировав усилия на третьем направлении – изучении патологии и мозговых механизмов высших психических функций.

Вернувшись в 1934 г. в Москву, Лурия окончил 1-й Медицинский институт (1937). Работая попеременно в Институте нейрохирургии (ординатура у Н. Н. Бурденко) и в Институте неврологии, Лурия разработал синдромный анализ нейропсихологических нарушений при локальных поражениях мозга. Во время Великой Отечественной войны Лурия возглавил реабилитационный госпиталь в санатории «Кисегач» на Южном Урале. После возвращения в Москву заведовал лабораторией Института нейрохирургии и преподавал в МГУ. Профессор МГУ с 1945 г., заведующий кафедрой психофизиологии и нейропсихологии (1966), а затем нейро- и патопсихологии (с 1970). Клинические наблюдения военного и первого послевоенного периодов послужили основой для цикла фундаментальных работ по нейропсихологии. Лурия создал теорию локализации высших психических функций, впервые подробно описал роль лобных долей мозга в планировании и реализации деятельности, разработал систему нейропсихологических методик для клинической и исследовательской работы.

С 1950 г. работал в Институте дефектологии, исследуя развитие планирующей функции речи и произвольной регуляции поведения у ребёнка. С 1958 г. вновь возглавлял лабораторию Института нейрохирургии. В этот период он опубликовал эссе, посвящённые психологическому анализу личности некоторых его пациентов и испытуемых («Маленькая книжка о большой памяти», 1968; «Потерянный и возвращённый мир», 1971), создал общую схему работы мозга человека, выделив три структурно-функциональных блока (энергетический, познавательный и планирующий), и вновь обратился к проблеме мозговых механизмов сознания и произвольной регуляции деятельности с помощью внутренней речи («Основные проблемы нейролингвистики», 1975; «Язык и сознание», 1979).

Работы Лурии получили мировое признание в психологической и медицинской среде; они подготовили основания для последующих попыток междисциплинарного синтеза наук о человеке и его мозге в рамках когнитивной науки.