Вкус

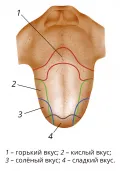

Вкус, ощущение, возникающее при взаимодействии водных растворов химических веществ с рецепторными клетками, входящими в состав органов вкуса. Основные вкусовые ощущения – сладкое, кислое, солёное и горькое. У человека к кислым растворам наиболее чувствительны края языка, к солёным – кончик и края, к сладким – кончик, к горьким – корень языка. Сладкий вкус вызывают сахароза, глюкоза и некоторые другие углеводы, кислый – ион H+, солёный – хлорид натрия, горький – хинин, кофеин и др. Дополнительно выделяют ещё три вкуса: щелочной возникает при действии на рецепторы, например, гидрокарбоната натрия, металлический – некоторых металлов, жгучий вкус вызывает алкалоид капсаицин из горького перца, раздражая болевые рецепторы языка и ротовой полости. Все сложные вкусовые ощущения являются результатом одновременного поступления в нервные центры информации от разных вкусовых, обонятельных, а также болевых, тактильных, температурных рецепторов ротовой полости.

Интенсивность вкуса зависит от концентрации растворённого вещества. Его минимальная концентрация, вызывающая определённые вкусовые ощущения, называется пороговой (вкусовой порог). Пороговые концентрации неодинаковы для различных веществ (например, 0,4 % для сахара и 0,00005 % для хинина). Чем ниже вкусовой порог, тем выше чувствительность к данному веществу. При продолжительном действии вкусового вещества на рецепторы происходит адаптация (снижение интенсивности вкусового ощущения), причём к сладким и солёным растворам она развивается быстрее, чем к кислым и горьким.

Основная физиологическая роль вкуса – оценка химических компонентов пищи и жидкости, попадающих в ротовую полость. На основе восприятия вкуса формируется предпочтение или отказ от приёма пищи. Большинство млекопитающих и человек охотно потребляют сладкие сахарá, поскольку они вызывают у них положительную эмоциональную реакцию и быстрое насыщение. У большинства животных (кроме насекомоядных) горькие компоненты вызывают негативное отношение и часто отвращение к пище; это обусловлено эволюционно выработанным механизмом, т. к. многие ядовитые алкалоиды имеют горький вкус.

Вкус влияет на аппетит и пищеварение и зависит от физиологического состояния организма. При избыточном содержании в организме определённых веществ (например, сахара) появляется отрицательная вкусовая реакция на них. Уровень вкусовой чувствительности тесно связан с внутренним состоянием организма. Например, при поражении коры надпочечников и выведении больших количеств ионов натрия из организма активируется потребление солёной пищи. В состоянии голода и на начальной стадии приёма пищи у человека вкусовая чувствительность повышается в связи с необходимостью точно распознавать вкус пищи. К моменту насыщения вкусовая чувствительность резко снижается одновременно с угасанием аппетита.