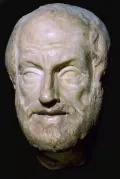

Аристотель

Аристо́тель (Ἀριστοτέλης) (384 до н. э., Стагира, п-ов Халкидики – 322 до н. э., Халкида о. Эвбея), древнегреческий философ и учёный-энциклопедист, ученик Платона, основатель перипатетической школы.

По масштабу влияния на последующее развитие философской мысли Аристотель не имеет себе равных во всей истории философии. Созданный Аристотелем понятийный аппарат обогатил мировой философский и интеллектуальный лексикон (понятия «материи и формы», «возможности и действительности», «теории и практики» и другие созданы Аристотелем); сам стиль современного научного мышления (история вопроса, «постановка проблемы», аргументы за и против, «решение» и т. д.) восходит к методологии Аристотеля.

Биография

Жизнь Аристотеля разделяется на четыре основных периода: детские и юношеские годы в Македонии (384–367), 1-й афинский период (367–347), годы странствий (347–335) и 2-й афинский период (335–323). Его отец Никомах происходил из рода Асклепиадов (потомков Асклепия, покровителя греческих медиков) из г. Стагира (отсюда прозвище Аристотеля Стагирит) и был придворным врачом македонского царя Аминты III, отца Филиппа II и деда Александра Македонского. Это определило живой интерес Аристотеля к биологии и миру природы, а также во многом его будущую судьбу, круг знакомств и интерес к политике. Детские годы он, вероятно, провёл в кругу аристократических сверстников в резиденции македонских царей в Пелле. Рано осиротев, в 17 лет (367) был отправлен своим опекуном Проксеном из Атарнея для учёбы в Афины; там он становится членом Платоновской Академии, в которой остаётся в течение 20 лет до смерти Платона в 347 г. Платон, по преданию, выделял Аристотеля среди других учеников, именуя его «умом» аудитории, и в то же время иронически называл жилище Аристотеля в Академии «домом читателя»: Аристотель собрал одну из лучших научных библиотек своего времени, тогда как сам Платон предпочитал живой диалог книжной учёности. После смерти Платона Аристотель вместе с Ксенократом покидает Афины и отправляется в Троаду в Малой Азии, где симпатизирующий Академии Гермий, тиран Атарнея, поселяет их в г. Ассос. Там Аристотель женится на родственнице Гермия Пифиаде. В 344 г. Аристотель перебирается из Троады в Митилену на о. Лесбос, где его преданным учеником и другом становится Теофраст из Митилены. Фауна Троады и Лесбоса нашла отражение в биологических сочинениях Аристотеля. В 343 г. Аристотель по приглашению Филиппа II возвращается в Македонию и становится наставником молодого принца Александра до 340 г. В 335 г. Аристотель приезжает в Афины и основывает собственную философскую школу, известную как Ликей (по названию рощи Аполлона Ликейского и одноимённого гимназия) или Перипатос («крытая галерея», в которой Аристотель читал лекции). В 323 г., когда смерть Александра Македонского вызывает взрыв антимакедонских настроений в Афинах, Аристотель вынужден бежать в имение своей матери в Халкиде, где вскоре умер.

Логика, методология и теория познания

Аристотель различает три вида знания и соответствующих наук и искусств: теоретическое (ϑεωρία – «созерцание», или «умозрение»), практическое (πρᾶξις – «действие») и пойетическое, или творческое (ποιεῖν – «делать, творить»). К сфере теоретического знания относятся «первая философия», или метафизика, физика, математика; к сфере практического знания – этика и политика; к сфере пойетического знания – риторика, поэтика, а также все прикладные искусства или ремёсла (например, медицина). Различным сферам знания соответствуют различные когнитивные способности: способностью созерцать и познавать первые причины вещей обладает теоретический разум (νοῦς), способностью вырабатывать правильное решение обладает практический разум, или здравый смысл (φρόνησις). Объектом теоретического разума является необходимое и неизменное (например, законы природы) – то, что не зависит от нашей воли. Объектом практического разума является возможное – события, которые могут быть предопределены нашим выбором. Практическое знание не может претендовать на математическую точность, т. к. в сфере возможного (т. е. человеческой деятельности) существует фактор непредсказуемости. И в практической, и в пойетической сфере знания огромную роль играет опыт (ἐμπειρία); в 1-й книге «Метафизики» даже знание первых причин, т. е. знание теоретическое, также выводится из опыта: чувственные восприятия порождают память, акты памяти – опыт, или эмпирические представления, а обобщение их приводит к научному (ἐπιστήμη) или творческому (τἐχνη) знанию. Объекты теоретических наук делятся на: 1) существующие отдельно (т. е. реально) и изменяющиеся – физические тела; 2) существующие реально и неизменные – бог; 3) не существующие реально и неизменные. Первыми занимается физика, вторыми – метафизика или теология, третьими – математика. Вопреки Платону, признававшему математические объекты (числа, линии, геометрические фигуры и т. д.) онтологическими сущностями, занимающими промежуточное положение между умопостигаемым и чувственным мирами, Аристотель считал их «абстрактными» (понятие абстракции или «отвлечения» – ἀφαίρεσις впервые ввёл в философию Аристотель), т. е. «отвлечёнными» мыслью от физических тел.

Признавая ценность математики как специальной науки, Аристотель считал её бесполезной для изучения «изменяющегося» природного бытия. У Платона высшей формой философского знания была диалектика. Аристотель низвёл её до уровня вспомогательной дисциплины, введя различение между диалектическим умозаключением, исходящим из «вероятных», непроверенных посылок (ἔνδοξα), и аподиктическим, или доказательным, умозаключением (силлогизмом), исходящим из истинных посылок и приводящим к точному знанию (ἐπιστήμη). Это различение послужило фундаментом, на котором Аристотель впервые построил стройную систему формальной логики, изложенную в «Органоне» – своде логических сочинений. В «Категориях» рассматриваются простые термины (субъекты и предикаты), соединение которых образует суждения. В трактате «Об истолковании» (правильнее «О выражении») рассматриваются сами суждения, в «Первой Аналитике» показано, как суждения соединяются в аподиктические силлогизмы (умозаключения) и анализируются их формы (фигуры), «Вторая аналитика» содержит теорию доказательств, «Топика» представляет собой практическое руководство по диалектике (искусству диспута), и, наконец, в примыкающих к ней «Софистических опровержениях» классифицируются типы логических ошибок в диспутах. Хотя силлогистика Аристотеля имеет строго дедуктивный характер, первые начала доказательств, по Аристотелю, недоказуемы и усматриваются либо путём индукции («наведения» – ἐπαγωγή), т. е. обобщением на основе частных случаев, либо путём интеллектуальной интуиции (διὰ νοός).

Учение о природе

Понятие «природы» или «естества» (φύσις, откуда τὰ φυσιϰά – «то, что относится к природе», т. е. «физика») у Аристотеля отнюдь не является синонимом «мира». Это онтологическая категория, указывающая, во-первых, в рамках оппозиции «естественное/искусственное» на то, что не создано руками мастера, а, во-вторых, в рамках оппозиции «естественно/насильственно» на «внутренний», невынужденный источник движения. В отличие от мира неподвижных артефактов, созданных «искусством» (τέχνη), природное бытие характеризуется «прирождённой» способностью к движению и изменению. Соответственно, Аристотель определяет «природу» как «принцип движения и покоя». Понятие «движения», или «процесса изменения» (греч. ϰίνησις), таким образом, оказывается центральной проблемой теоретической физики. Изменение возможно в четырёх категориях: относительно сущности (возникновение и уничтожение), относительно свойств (качественное изменение), относительно количества (рост и убыль) и относительно места (пространственное перемещение). Вопреки представителям элейской школы и платонизма, считавшим движение логически невозможным и потому нереальным, Аристотель в «Физике» (I.5–7) объясняет изменение исходя из трёх факторов: субстрат изменения, или материя (то, что остаётся неизменным в его процессе), отсутствие формы (или качества) и форма (или качество), появляющаяся в процессе изменения. Таким образом, изменение состоит в том, что субстрат приобретает новую форму или качество (например, Сократ из необразованного становится образованным), или, по-другому, в переходе от возможного к действительному. Аристотель не признаёт существование пустого пространства и поэтому оперирует только понятием «места», которое понимается как «крайняя граница окружающего тела»: соответственно, всякое перемещение оказывается «взаимозамещением» тел. Время определяется как «число движения относительно более раннего и более позднего».

Природа является также принципом целесообразности («бог и природа ничего не делают напрасно»), но телеологизм Аристотеля не имеет ничего общего с провиденциализмом или креационизмом, т. к. ставит своей основной целью объяснить вечность биологических видов: целевой причиной оказывается реализация формы (вида). В своих сочинениях о животных (составляющих около четверти всего аристотелевского свода) Аристотель заложил основы научной зоологии, сочетая дескриптивно-эмпирический подход («История животных») с телеологическим объяснением морфологии и физиологии животных («О частях животных», «О рождении животных», «О движении животных»).

В космологии Аристотель твёрдо придерживается геоцентрической модели и утверждает конечность мира (вопреки атомистической теории бесконечности Вселенной) и его вечность – вопреки платоновскому «Тимею» и ионийским космогониям. Мир делится на подлунный, состоящий из четырёх элементов (огня, воздуха, воды и земли), и надлунный (светила и сфера неподвижных звёзд, состоящие из «пятого», божественного элемента – эфира, или квинтэссенции). Каждый из четырёх подлунных элементов характеризуется сочетанием двух первичных свойств; огонь – горячее + сухое, воздух – горячее + влажное, вода – влажное + холодное, земля – сухое + холодное. По традиционной интерпретации, первичные свойства имманентны бескачественной «первоматерии» – субстрату, что объясняет возможность их взаимопревращения: например, утрачивая свойство горячего и приобретая свойство холодного, огонь становится воздухом, и т. д. Двум лёгким элементам (огню и воздуху) присуще «естественное» движение вверх, двум тяжёлым (воде и земле) – «естественное» движение вниз; надлунному эфиру присуще естественное движение по кругу, объясняющее видимое вращение неба. Неизменность эфира и его вечное круговращение гарантируют вечность мира. Единственный вид изменения в надлунном мире – пространственное перемещение, подлунный мир подвержен всем четырём видам изменения. Эта дуалистическая космология, вдохновлённая мифологическими представлениями о «горнем» мире богов, была серьёзным регрессом по сравнению с ионийской и атомистической физикой, утверждавшей единство физических законов и однородность Вселенной.

Психология

Аристотель различает естественно-научную и моральную психологию. Первая изложена в трактате «О душе» и рассматривает «душу» (псюхэ) в биологическом контексте – как носительницу различных «органических» функций в животном царстве (от растений до человека); вторая изложена в 1-й и 6-й книгах «Никомаховой этики» и фокусируется на психологической основе морального характера человека (разум и эмоции, добродетель, слабоволие и т. д.). Аристотель отвергает как материалистические концепции «души» ранних ионийских философов (душа – воздух и т. д.), так и пифагорейско-платоновский дуализм (душа – бессмертная божественная субстанция) и определяет душу как форму, или энтелехию (конечную реализацию), тела. Душа относится к телу как форма к материи и как актуализация к потенциально обладающему жизненными функциями. В подлунном мире потенциально живыми являются «органические» (т. е. обладающие функциональными органами) тела растений, животных и человека; душа определяется как их «первая энтелехия», которая относится ко «второй» как обладание знанием – к его реализации в научном исследовании. Таким образом, душа и тело – не две различные вещи, а два аспекта психофизического единства.

Простейшие функции души – питание и размножение – реализуются на низшей ступени царства живого – в растениях; душа животных, кроме того, обладает функциями движения и чувственного восприятия; душа человека, помимо растительных и животных функций, обладает также разумом (логосом). Все функции души связаны с телесными органами и потому смертны: единственное исключение – «активный интеллект» (ум-нус), «привходящий извне» и потому не имеющий материального субстрата и бессмертный (аристотелевская уступка дуализму). В рамках моральной психологии в «Никомаховой этике» Аристотель делит человеческую душу на рациональную и иррациональную части. Иррациональная подразделяется на растительно-репродуктивную, совершенно лишённую разума и не имеющую отношения к моральной деятельности, и более высокую (эмоциональную, вместилище «страстей»), «причастную разуму» постольку, поскольку она способна «слушать» разум, как «сын – отца». В свою очередь рациональная часть души делится на «научную», или «теоретическую» (нус), и «вычисляющую», или «вырабатывающую решения» (способность «здравого смысла» – φρόνησις). Как рациональная, так и иррациональная части наделены своим особым видом «желания», или «стремления». Воля человека понимается как «желающий разум», или «разумное желание». Ощущение (αἴσϑησις) Аристотель объясняет как ассимиляцию органа чувств объекту восприятия: воспринимая тепло, рука нагревается, воспринимая цвет, глаз окрашивается и т. д. Такая ассимиляция происходит благодаря пропорциональному смешению базисных противоположностей в органе (например, горячего и холодного): чувственное восприятие, таким образом, подобно моральной добродетели в этике, есть «середина» между двумя полюсами: слишком сильный и слишком слабый стимулы не воспринимаются. В отличие от питания, при котором происходит усвоение материи пищи, ощущение воспринимает только чувственную форму объекта, но не его материю. Наряду с отдельными ощущениями Аристотель признавал наличие «общего ощущения» (ϰοινὴ αἴσϑησις, лат. sensus communis), ответственного за восприятие «общих сенсорных данных» (таких как размер, форма, длительность, покой или движение, единичность или число воспринимаемых объектов), за осознание факта восприятия и за различение объектов восприятия разных органов чувств. Животная душа отличается от растительной способностью к «воображению» (φαντασία), или ментальному воспроизведению чувственного образа вещи после акта восприятия; из этой способности выводятся память, воспоминание и сновидения. Двигательная функция души зависит от наличия желания или влечения к объекту желания, данному либо в непосредственном ощущении, либо в чувственном образе, т. е. выводится из ощущения или воображения. Чистая мысль, или интеллект (нус), воспринимает умопостигаемые формы вещей подобно тому, как ощущение воспринимает их чувственные формы. Чтобы воспринимать любые формы, интеллект должен быть сам свободен от любых форм и не связан с материей. При этом «душа никогда не мыслит без образов»: интеллект мыслит чистые формы через образы; невозможно мыслить непротяжённый или вневременной объект.

Метафизика

Термин «метафизика» происходит от названия «то, что идёт после (греч. μετά) физики», под которым Андроник Родосский в 1 в. до н. э. объединил сочинения Аристотеля по «первой философии», поместив их в своём издании «после» сочинений по физике. Сам Аристотель называл эту философскую дисциплину также «мудростью» (софия) и иногда – «теологией». Неоплатонические комментаторы (Симпликий) впервые истолковали слово «после» в смысле трансцендентности, сверхприродности. В отличие от отдельных наук, «отсекающих» в качестве своего предмета отдельный род бытия, первая философия изучает «бытие как таковое», а также конечные причины и «первоначала» (ἀρχαί) всего сущего. Такое определение «первой философии» как общей онтологии даётся в 4-й книге «Метафизики» и соответствует схоластически «общей метафизике» (metaphysica generalis). Наряду с этой концепцией метафизики в текстах Аристотеля признаётся и другая, согласно которой метафизика изучает особый вид бытия, а именно бытие «обособленное» и неподвижное, т. е. божественное. Эта вторая концепция соответствует схоластической «специальной метафизике» (metaphysica specialis), или теологии. (Согласно теории немецкого учёного В. Йегера, это расхождение объясняется эволюцией взглядов Аристотеля от платонической веры в сверхчувственное бытие к физикализму).

Онтология Аристотеля включает: 1) учение о категориях сущего, или теорию субстанциального и акцидентального бытия; 2) теорию сущности; 3) учение о четырёх причинах и началах бытия; 4) учение о возможности и действительности, или потенциальном и актуальном бытии. Учение о категориях («предикатах») формально представляет собой классификацию всех возможных значений глагола «быть» и типов предикации, соответствующих различным родам бытия. Основная мысль Аристотеля состоит в том, что в высказывании «Сократ есть человек» термин «есть» имеет другое значение, нежели в высказывании «Сократ есть белый», т. к. выражает сущность, а не качество, и, следовательно, указывает на другой род бытия. Таких «категорий» Аристотель устанавливает 10: 1) сущность (например, «человек»); 2) количество («два»); 3) качество («белый»); 4) отношение («вдвое больший»); 5) место («в Ликее»); 6) время («вчера»); 7) положение («лежит»); 8) состояние («вооружён»); 9) действие («бьёт»); 10) страдание («его бьют»). Первая категория обозначает субстанциальное, или независимое, бытие; категории 2–10 – бытие акцидентальное, или «привходящее». Качества, количества и т. д. реальны («есть») лишь постольку, поскольку определяют сущность или «имманентны» ей. (Как указал Э. Бенвенист, категории Аристотеля являются классификацией частей речи: сущность – существительное, качество – прилагательное, количество – числительные, отношение – сравнительная степень прилагательного, действие и страдание – активный и пассивный залоги глагола и т. д.) Только сущность может существовать самостоятельно, в отличие от акцидентальных, или зависимых, родов бытия.

В «Категориях» первичными сущностями (т. е. наиболее реальными) признаются единичные вещи («этот конь»), тогда как универсалии (роды и виды) квалифицируются как «вторые сущности», поскольку они «сказываются» (предицируются) о первичных сущностях, но не наоборот. Однако в 7-й книге «Метафизики» «первая сущность» отождествляется со «чтойностью», или формой вещи. Поскольку всё, что «сказывается об x», онтологически зависимо от x, универсалии (такие как роды и виды) не могут быть первыми сущностями – вопреки платоновской теории идей. Если категориальный анализ нацелен на «сущее», то каузальный анализ имеет своим предметом сущность, или реальное бытие. Знать для Аристотеля означает знать первые причины или начала вещи или явления. Таких причин четыре: форма (или «чтойность»), материя («то, из чего»), движущая или производящая причина («то, под действием чего») и целевая причина («то, ради чего»). В мире артефактов производящая причина (мастер) всегда внеположна вещи; в мире живых организмов движущая, формальная и целевая причины могут совпадать: «человек рождает человека». Форма не может существовать без материи, как и материя без формы: это учение об их нераздельности известно как гилеморфизм. Синтез материи и формы образует единичную, или конкретную, вещь («вот это нечто»). Материя – это чистая возможность бытия, форма – её реализация, или действительность (энергия, в биологии – энтелехия). Актуально сущее возникает из потенциально сущего под действием предсуществующего актуально сущего. Таким актуально сущим для всего мира в целом является неподвижный первый двигатель, или божественный ум-нус, приводящий в движение сферу неподвижных звёзд как объект эроса.

Этика

Аристотель отвергает идеалистическую этику Платона с её идеей абсолютного блага, избегая при этом софистического релятивизма и стремясь объективно обосновать её в самой человеческой природе. Этика Аристотеля – часть политической науки, которая исследует моральный характер человека в связи с поведением, эмоциями («страстями») и достижением счастья (эвдемонии). Это практическая наука, цель которой – «действие» (праксис). В отличие от теоретических наук, этика и политика не могут притязать на безошибочную точность. Чисто теоретическое знание этики бесполезно: слушатели лекций по этике должны уже быть морально воспитаны и знать, что хорошо и что предосудительно (фактологическое знание); только в этом случае они могут подняться на теоретический уровень и понять, почему это так (научное знание причин). Вопреки платоновской концепции единого абсолютного блага (идеи добра) Аристотель признаёт множественность благ, которые являются конечными целями различных наук и практических искусств. Наивысшее благо для человека – счастье (эвдемония), которое понимается одними как наслаждение (жизнь ради удовольствия), другими – как честь и слава (практическая жизнь политика), третьими – как созерцание-теория (созерцательная жизнь философов). Счастье есть деятельность (энергия) души, согласная с добродетелью, которая определяет моральный выбор (προαίρεσις). Для полного счастья недостаточно одного обладания добродетелью: необходим минимум «внешних» благ (таких как социальный статус, здоровье, красота, наличие детей и т. д.). Необходимым условием счастья является дружба, которая бывает трёх видов: 1) ради удовольствия, 2) ради пользы и 3) ради благородства; только в благородной дружбе друг является не средством, а целью и становится «другим Я», которому желают добра «ради него самого». Добродетели делятся на этические (добродетели характера) и дианоэтические (интеллектуальные); первые соответствуют иррациональной (эмоциональной) части души, вторые – рациональной. Этические добродетели представляют собой «установки», или «навыки» (ἕξις), а не знания (вопреки Сократу), и воспитываются через упражнение (ἄσϰησις): мы становимся добрыми, совершая добрые дела, как становятся кифаристами, играя на кифаре. Дианоэтические добродетели приобретаются через обучение. Этическая добродетель представляет собой «середину» между двумя крайностями – избытком и недостатком определённой эмоции. Так, мужество – это «середина» между безрассудством и трусостью; целомудрие – середина между распущенностью и бесчувственностью и т. д. «Золотая середина» определяется «правильным принципом» (логосом): таким образом, моральное совершенство основано на согласии между разумом и чувствами. В 6-й книге «Никомаховой этики» правильный принцип отождествляется со «здравым смыслом», или моральной разумностью (φρόνησις). «Нельзя быть добрым, не будучи разумным, как и нельзя быть разумным, не будучи добрым». Здравый смысл является дианоэтической добродетелью практического разума, мудрость – дианоэтической добродетелью теоретического или научного разума. В итоге Аристотель размывает границы между этическими и дианоэтическими добродетелями и сближается с сократовским интеллектуализмом. Этика Аристотеля – это этика самореализации человека, понимаемой как претворение на деле его «предназначения», или «дела» (эргон), т. е. рациональной деятельности. Такая самореализация возможна только в гражданской общине, или полисе.

Политика

Политическая наука стремится к практическому достижению общего блага, как этика – блага индивидуального. Индивидуальное и общественное благо, по Аристотелю, совпадают, но общее благо имеет ценностный приоритет (как «более божественное»); политика, следовательно, оказывается «архитектонической» наукой, определяющей целесообразность и статус всех других наук и искусств. Первичной формой социальной организации является семья, семьи объединяются в сельские общины, а сельские общины в гражданскую общину, или город-государство (полис), – высшую форму социальной организации. Гражданский статус определяется правом участия в политической и судебной практике. Полис существует «по природе», и человек по природе является «полисным животным», т. е. существом, не способным жить в одиночестве и естественно образующим общины. Как семья основана на добровольном подчинении жены и детей мужу-отцу, так полис основан на подчинении управляемых управляющим. В правильных формах правления, или конституциях (политиях), правители правят ради общего блага, в извращённых – ради собственного. К правильным относятся монархия (правление одного), аристократия (правление немногих) и политии (правление многих). Извращённая форма монархии – тирания, аристократии – олигархия, политии – демократия. Формы правления различаются по своим ценностным установкам, которые определяют условия допуска граждан к должностям. Олигархия основана на принципе богатства, аристократия – на принципе доблести, демократия – на принципе свободы. «Желательный», или идеальный, государственный строй («Политика», кн. 7–8) может быть охарактеризован как «аристократия» в изначальном смысле слова («правление лучших» – «Политика», 1293 b 5 слл.). В нём сословная дифференциация социальных функций (Платон) заменяется возрастной: в молодости граждане идеального полиса выполняют военную функцию, в старости – собственно политическую («совещательную»), физический труд (земледелие, ремесло) и торговля – удел рабов; отличительный признак свободного гражданина – «досуг» (схолэ), необходимый для реализации эвдемонии в эстетической или умозрительной деятельности. Рабство, по Аристотелю, существует «от природы», отношение «раб – господин» – такой же необходимый элемент структуры полиса, как «жена – муж» – в семье; рабами должны быть не греки («варвары»). Исходя из учения о «золотой середине», Аристотель выдвигает в качестве условно-образцового государственного устройства, легче всего реализуемого для большинства полисов в реальных условиях, политию (смешение олигархии и демократии), в которой поляризация бедных и богатых снимается преобладанием зажиточных средних слоёв.

Поэтика и риторика

Вопреки Платону, осуждавшему поэзию как препятствующую моральному воспитанию граждан в идеальном полисе, Аристотель в «Поэтике» попытался доказать воспитательную ценность поэзии с помощью теории катарсиса, или очищения: сопереживание страстям героя не распаляет страсти слушателя, как считал Платон, а, наоборот, приводит к благотворному «очищению» от жалости и страха, тем самым восстанавливая душевную гармонию и благотворно влияя на этос.

Риторика Аристотеля, как и поэтика, – творческая наука, прикладная диалектика, цель которой – формализация и нахождение способов убеждения массовой аудитории независимо от конкретного повода. Риторика делится на три рода: совещательную, или политическую (в народном собрании), касающуюся принятия решений относительно будущего; судебную, касающуюся законности или незаконности действий, совершённых в прошлом; эпидейктическую, которая трактует события, как бы имеющие место в настоящем и подлежащие моральному одобрению или осуждению. Три основных средства убеждения: характер оратора; эмоциональное состояние аудитории; доводы, содержащие реальные или кажущиеся доказательства. Наиболее действенным средством убеждения Аристотель признаёт либо доводы, основанные на примерах (риторический аналог индуктивного доказательства), либо риторический силлогизм, или энтимему. Энтимема исходит из посылок, верных по большей части, и опускает посылки, которые аудитория легко восполнит сама как очевидные.