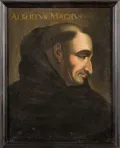

Альберт Великий

А́льберт Вели́кий, Альберт Кёльнский, Альберт Тевтонский, Альберт фон Больштедт, (лат. Albertus Magnus; Альберт Кёльнский, лат. Albert Coloniensis; Альберт Тевтонский, лат. Albert Teutonicus; Альберт фон Больштедт, нем. Albert von Bollstädt) [1193 (по другим данным, 1206 или 1207), Лауинген, герцогство Швабия, ныне земля Бавария – 15.11.1280, Кёльн], немецкий теолог, философ и естествоиспытатель. За энциклопедичность своих познаний удостоен титула «всеобъемлющий доктор» (doctor universalis). Учился в Падуе, где, вероятно, в 1223 г. вступил в орден доминиканцев, и в Болонье. Преподавал в доминиканских школах Германии (1228–1240), в Парижском университете (1245–1248), после 1248 г. – в доминиканской школе в Кёльне, где его учениками были Фома Аквинский и Ульрих Страсбургский. В 1254–1257 гг. провинциал ордена в Германии, в 1260–1262 гг. епископ Регенсбурга, в последующие годы вновь занимался преподаванием. Причислен Римско-католической церковью к лику блаженных (1622) и святых (1931). Среди основных его трудов: «Сумма о творениях» («Summa de creaturis», 1240–1243), «Об интеллекте и интеллигибельном» («De intellectu et intelligibili», около 1250), «О душе» («De anima», 1254–1257), «О причинах и о возникновении всеобщего» («De causis et processu universalitatis», 1254–1270), «О единстве разума против Аверроэса» («De unitate intellectus contra Averroem», 1256), «Метафизика» («Metaphysica», после 1262), «Сумма теологии» («Summa theologiae», 1270–1280) и др.

Альберт Великий чётко разграничивает сферы философии и теологии. Предметом метафизики является бытие как таковое, познаваемое в свете естественного разума; предмет теологии – бытие, рассматриваемое в его отношении к человеку. В отличие от философии, стремящейся к знанию ради знания, теология является практическим учением, указывающим человеку путь к спасению. Между теологией и философией не может быть конфликта, у них не только разные предметы, но и разные способы обретения знания. Теология руководствуется положениями веры, и разум, если ему недоступны истины Откровения, должен просто признать их авторитет. В познании же природного мира разум должен опираться на опыт и логическое доказательство.

Благодаря Альберту Великому в обиход средневековой философии и науки вошли все работы Аристотеля, которые он изложил и прокомментировал с позиций, приемлемых для христианской теологии. Утверждение о сотворённости материи и времени дало Альберту Великому возможность узаконить в рамках схоластики аристотелевскую физику с её учением о непрерывности материи как основы изменения. Согласно Альберту Великому, первыми в порядке творения были т. н. четыре со-вечных: материя, время, природа ангелов и небо эмпирея. В космологии Альберта Великого неоплатоническое учение о свете переплетается с аристотелевской космологией и арабской астрологией: неподвижное небо эмпирея – высшее в иерархии небес и объемлется только небом Троицы, тождественным Богу. Небо эмпирея – аналог неподвижного двигателя; имея природу света, оно – причина многих светов, которые составляют сферу звёзд и своими влияниями обусловливают движение элементов и тем самым всего в мире. Если Аристотель в учении о душе допускал существование только абсолютно простой нематериальной субстанции (в аверроизме она единственна и является общей для всех душ, оказывающихся, таким образом, смертными), то Альберт Великий принимал существование многих нематериальных субстанций (ангелы и деятельные разумы, составляющие бессмертную часть каждой человеческой души), каждая из которых является и простой, поскольку в ней «то, что есть» совпадает с её сущностью, и составной, поскольку её бытие не тождественно её сущности. В итоге Альберту Великому удаётся примирить учение Августина о душе как о простой, нематериальной и бессмертной субстанции с аристотелевским представлением о душе как форме живого тела.

Альберт Великий утвердил в обиходе схоластики свод естественно-научных знаний, представленных в сочинениях Аристотеля и арабских учёных; наряду с большой систематизаторской работой в области естествознания он проводил и собственные исследования, основанные на наблюдении и опыте. Среди его работ есть трактаты, посвящённые зоологии («О животных» – «De animalibus» в 26 книгах, первые 19 из которых опираются на аристотелевские труды, а остальные построены по самостоятельному плану), ботанике («О растениях» – «De vegetabilibus»), минералогии («О минералах» – «De mineralibus», где Альберт Великий описал 95 их видов), а также астрономии, климатологии, географии: «О небе и мире» («De caelo et mundo»), «О свойствах элементов» («De proprietatibus elementorum»), «О небесных явлениях» («De meteoris»), «О природе местностей» («De natura locorum») и др. Он наблюдал кометы и лунную радугу, изучал морские течения, горячие источники, горные системы, вулканы, землетрясения; возможно, первым получил металлический мышьяк. Альберт Великий интересовался и, видимо, сам занимался астрологией и алхимией; приписываемая ему «Книжица об алхимии» содержит описание алхимических опытов и лабораторного оборудования для них. Ему приписывались также оккультные трактаты, что создало ему репутацию мага и чернокнижника.