Айдукевич Казимеж

Айдуке́вич Кази́меж (Kazimierz Ajdukiewicz) (12.12.1890, Тернополь, Австро-Венгрия, ныне Украина – 12.4.1963, Варшава), польский логик и философ, представитель львовско-варшавской школы.

В 1908–1912 гг. учился в Львовском университете. В 1912 г. защитил диссертацию о кантианской философии пространства под руководством Казимежа Твардовского. Профессор Варшавского (1925–1928 и 1955–1961), Львовского (1928–1939) и Познаньского (1945–1955) университетов. Ректор Познаньского университета (1948–1952). Академик Польской академии наук (с 1952).

В 1930-е гг. был близок к Венскому кружку, однако критически относился к догмам «логического эмпиризма», отвергая идею логического синтаксиса как универсальной методологии анализа, резкое разграничение между «языком наблюдения» и «языком теории» и др. В рамках выдвинутой им программы «семантической эпистемологии» разработал концепцию значения, согласно которой значение языкового выражения определяется совокупностью аксиоматических, дедуктивных и эмпирических правил, обязательных для данного языка. Язык, не содержащий выражений, не определимых посредством таких правил, называется замкнутым и «логически согласованным». Языковые системы взаимонепереводимы, если хотя бы одно выражение данной системы не имеет своего перевода в другой. Значения всех взаимопереводимых замкнутых языков образуют понятийный аппарат («концептуальный каркас»), применение которого к данным наблюдения даёт «картину мира». Отождествив научные теории с такого рода языковыми системами, Айдукевич сформулировал концепцию «радикального конвенционализма», согласно которой интерпретация предложений наблюдения определяется «концептуальным каркасом» и, следовательно, нет «теоретически нейтрального» языка наблюдения. Выбор теоретической системы подчинён прагматическим критериям (простоты, эвристичности, диапазона объяснительных возможностей и др.), которые, однако, не могут быть полностью формализованы. С середины 1930-х гг. отходит от концепции «радикального конвенционализма», в дальнейшем его взгляды эволюционировали к «радикальному эмпиризму»: Айдукевич распространял требование эмпирической обоснованности (и опровержимости) и на логические законы; при этом выбор логической системы ставился в зависимость от предметной области той или иной научной дисциплины.

Айдукевичу принадлежат оригинальные результаты в теории логического вывода и теории определений, в логике вопросов и индуктивной логике, логической семантике и синтаксисе, а также ряд ценных методологических разработок (экспликация аксиоматического метода, применение различных логических систем в зависимости от специфики научных теорий и др.).

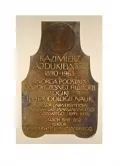

Мемориальная доска Казимежа Айдукевича на стене аудитории институт философии факультета социальных наук Познаньского университета им. Адама Мицкевича, профессором, а затем и ректором которого он был. 1990.

Мемориальная доска Казимежа Айдукевича на стене аудитории институт философии факультета социальных наук Познаньского университета им. Адама Мицкевича, профессором, а затем и ректором которого он был. 1990.