Гокет

Гоке́т (hoquetus, hoketus, ochetus, hochetus и другие латинизированные формы, франц. hoquet, буквально – икота), техника многоголосной композиции в западноевропейской музыке 12–14 вв.

Суть техники заключается в рассечении мелодической линии на отдельные звуки или группы звуков, которые распределяются по разным голосам (или инструментам), отчего исполнение становится прерывистым, как бы заикающимся. Одно из первых описаний гокета содержится в трактате английского монаха-цистерцианца Элреда Ривоского «Зеркало милосердия» (около 1142), который (в соответствии с этикой и эстетикой цистерцианцев) выступал за «чистоту» церковного пения, против излишеств и украшений: «Иногда видишь человека с открытым ртом, будто издающего последний вздох; человек этот не поёт, а как бы угрожающе молчит, нелепым образом прерывая мелодию, подражая то ли агонии умирающего, то ли обмороку больного» (Aelredus Rievallensis. Speculum Charitatis. II. 23). Подробно о технике гокета (в его терминологии – cantus abscisus, «прерывистое пение») пишет Иоанн де Грокейо (в трактате «О музыке», около 1300). Обсуждая его употребление в парижской культурной среде, он уточняет, что «своей подвижностью и резвостью эта музыка нравится холерикам и молодым людям, ибо подобное ищет себе подобного и в себе подобном находит удовлетворение» (перевод наш. – СЛ; Page C. Johannes de Grocheio on secular music // Plainsong and Medieval Music. 1993. Vol. 2, № 1. P. 37). Важные сведения о технике гокетирования предоставляет Якоб Льежский (около 1330), описывая в том числе изысканный «контрадвойной гокет» (hoquetus contraduplex), в котором сопоставляются пары гокетирующих голосов.

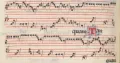

Расцвет гокета пришёлся на период арс антиква – в анонимных мотетах Бамбергского кодекса и Кодекса Монпелье, в клаузулах и кондуктах рукописей, содержащих «Большую книгу органума» («Magnus liber organi»). Выразительный пример гокета в музыке арс антиква – анонимный мотет «Hyer matin a l’ajournee / Benedicamus Domino» и его популярная контрафактура «Hui matin a l'ajournee» («Этим утром на рассвете»), выполненная Готье де Куэнси. Гокет не всегда выписывался явно, в таких случаях интерпретация возлагалась на опытного музыканта, как в случае с клаузулой «Tamquam» из флорентийской рукописи Pluteus 29.1, f. 130v. На иллюстрациях показан фрагмент клаузулы с бессмысленно длинными рядами унисонов, её «буквальная» расшифровка и, наконец, её гокетная реконструкция, выполненная художественным руководителем ансамбля Sequentia Б. Торнтон:

Гокет встречается во многих жанрах духовной (мотет, месса) и светской (различные песенные формы) музыки французского арс нова. Например, его можно найти в инструментальной пьесе «Гокет Давид», в части Gloria мессы, в мотете «Fons totius superbie / O livoris feritas / Fera pessima», в рондо «Dix et sept, cinq, trese, quatorse et quinse» («Семнадцать, пять, тринадцать, четырнадцать и пятнадцать») и других сочинениях Гильома де Машо. В период арс субтилиор, для которого вообще характерны изыски в области ритмики и нотации, он приобретает ещё более изощрённые формы, как, например, в мотете «Are post libamina» Матьё де Сен-Жана (Matheus de Sancto Johanne). По свидетельству анонимного автора трактата «Voces applicatae verbis», итальянские музыканты треченто заимствовали гокет у французов (aere Gallico) и применяли его в мотетах и «сонетах» (подвид баллаты). К середине 15 в. гокет исчез из музыкальной практики.

Искусство гокетирования возродилось в музыке 20 в. в связи с развитием серийной техники и пуантилизма (у А. фон Веберна и его последователей). В то же время идея гокета получила специфическое развитие в технике Klangfarbenmelodie (буквально – мелодия звуковых красок, тембровая мелодия; термин А. Шёнберга), при которой звуки одной серии распределены между разными инструментами оркестра или ансамбля.

Гокету близок принцип ансамблевой игры на многоствольной флейте (южнорусские кугиклы и другие похожие инструменты, состоящие из нескольких не скреплённых между собой трубок), распространённый в Восточной Европе: часть исполнителей играет основную мелодию наигрыша (ведущую партию), остальные участники ансамбля аккомпанируют им, попеременно извлекая отдельные короткие звуки на инструменте и голосом.