Великая Отечественная война 1941–1945

Вели́кая Оте́чественная война́ 1941–1945, освободительная война народов СССР против нацистской Германии и её союзников, важнейшая и решающая часть Второй мировой войны 1939–1945 гг.

Обстановка накануне войны

Положение в мире весной 1941 г. характеризовалось сложностью межгосударственных отношений, таивших опасность расширения масштабов начавшейся в сентябре 1939 г. 2-й мировой войны. Агрессивный блок Германии, Италии и Японии расширился, к нему присоединились Румыния, Болгария, Словакия. Ещё до начала 2-й мировой войны СССР предлагал создать систему коллективной безопасности в Европе, однако западные державы его не поддержали. В создавшихся условиях СССР вынужден был в 1939 г. заключить договор о ненападении с Германией, который позволил ему в течение ещё почти 2 лет укреплять обороноспособность. Одновременно с договором был подписан «секретный дополнительный протокол», который разграничил «сферы обоюдных интересов» СССР и Германии и фактически наложил на последнюю обязательство не распространять свою военную и политическую активность на государства и территории, которые СССР считал своей «сферой интересов».

Германия в 1938–1941 гг. аннексировала Австрию (аншлюс), Судетскую область, часть территорий Польши и Литвы, оккупировала Данию, Норвегию, Бельгию, Нидерланды, Люксембург, значительную часть Польши и Франции, Югославию, Грецию, установив в них «новый порядок». Милитаризация экономики и всей жизни Германии, захват промышленности и запасов стратегического сырья, принудительное использование дешёвой рабочей силы оккупированных и союзных государств позволили нацистам мобилизовать огромный военно-экономический потенциал почти всей континентальной Европы. Военное производство Германии с 1934 по 1940 гг. увеличилось в 22 раза. Численность германских вооружённых сил к середине 1941 г. составила около 7,3 млн человек и превосходила численность советских вооружённых сил почти в 1,3 раза. Сухопутные войска (около 5,2 млн человек) насчитывали около 208 дивизий (169 пехотных, 21 танковую, 14 моторизованных и др.), 6 отдельных бригад. В германской армии имелось свыше 5,6 тыс. танков и штурмовых орудий, свыше 71,5 тыс. орудий и миномётов, около 10 тыс. самолётов (в том числе 5,7 тыс. боевых). Военно-морской флот к июню 1941 г. насчитывал 207 боевых кораблей основных классов, в том числе 122 подводные лодки. Германская армия имела успешный опыт 2-летней войны, с массовым использованием танков и авиации. Военный разгром СССР рассматривался гитлеровским руководством в качестве важнейшего этапа на пути к завоеванию мирового господства. В Германии широко проводилась идеологическая обработка населения и армии, пропагандировались расизм, крайний шовинизм – «превосходство» арийской расы, «необходимость» завоевания для Германии «нового жизненного пространства на Востоке».

Всеобщая воинская обязанность является законом. 1940. Плакат.

Собрание Мультимедиа Арт Музея, Москва.К 1941 г. территория СССР составляла 22,1 млн км2, население 194,1 млн человек. Среднегодовой выпуск промышленной продукции в Советском Союзе за 3 предвоенных года вырос на 13%, оборонной – на 39%. По выпуску продукции машиностроения, добыче нефти и угля, производству тракторов, электроэнергии, чугуна, стали и цемента СССР вошёл в число ведущих стран мира. Советское правительство, учитывая особенности международной обстановки, принимало меры по укреплению обороноспособности СССР. Вхождение в состав СССР в 1939–1940 гг. Западной Украины, Западной Белоруссии, Бессарабии, Северной Буковины, Прибалтийских республик, присоединение к нему Карельского перешейка и некоторых территорий на северо-западе имели исключительно важное военно-стратегическое значение. Это позволило значительно сократить западную границу СССР, а следовательно, фронт вероятного вторжения германских войск, отодвинуть государственную границу от жизненно важных центров страны (Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Одессы и Мурманска). СССР получил незамерзающие порты на Балтийском море, что значительно улучшило оперативные возможности советского военно-морского флота. К середине 1941 г. Советское государство располагало материально-технической базой, обеспечивавшей массовое производство военной техники и вооружения, осуществлялась перестройка работы промышленности и транспорта, создавалась оборонная промышленность, развёртывались вооружённые силы, проходило их техническое перевооружение, расширялась подготовка военных кадров, увеличились ассигнования на военные нужды. Быстрыми темпами строились новые и расширялись существовавшие оборонные заводы. Советские вооружённые силы к июню 1941 г. насчитывали около 5,7 млн человек и состояли из сухопутных войск (СВ), военно-воздушных сил (ВВС), военно-морского флота (ВМФ), войск противовоздушной обороны (ПВО) и войск НКВД (пограничные и внутренние войска). На вооружении СВ находилось свыше 110 тыс. орудий и миномётов, свыше 23 тыс. танков, из них боеготовых – 18,7 тыс. В войсках ПВО было 4,5 тыс. зенитных орудий, в ВВС – около 13 тыс. исправных боевых самолётов, ВМФ имел в своём составе 276 боевых кораблей основных классов, в том числе 211 подводных лодок. Вместе с тем экономические возможности СССР не позволяли в сжатые сроки оснастить вооружённые силы новым стрелковым, артиллерийским, танковым и авиационным оружием и боевой техникой, завершить строительство оборонительных рубежей на новой границе. В Красной Армии после политических «чисток» конца 1930-х гг. остро ощущался дефицит опытных командных кадров, особенно от командира дивизии и выше. На низком уровне находилась подготовка младших командиров РККА. Чтобы возместить потери в кадрах и обеспечить растущую потребность в них в связи с развёртыванием вооружённых сил, в 1940–1941 гг. была расширена сеть военных академий, училищ, курсов. Значительное количество командиров было призвано из запаса, возвращена в строй часть репрессированных. Но полностью поправить положение с кадрами до начала войны не удалось (некомплект командно-начальствующего состава составлял около 20%).

Всеобщая воинская обязанность является законом. 1940. Плакат.

Собрание Мультимедиа Арт Музея, Москва.К 1941 г. территория СССР составляла 22,1 млн км2, население 194,1 млн человек. Среднегодовой выпуск промышленной продукции в Советском Союзе за 3 предвоенных года вырос на 13%, оборонной – на 39%. По выпуску продукции машиностроения, добыче нефти и угля, производству тракторов, электроэнергии, чугуна, стали и цемента СССР вошёл в число ведущих стран мира. Советское правительство, учитывая особенности международной обстановки, принимало меры по укреплению обороноспособности СССР. Вхождение в состав СССР в 1939–1940 гг. Западной Украины, Западной Белоруссии, Бессарабии, Северной Буковины, Прибалтийских республик, присоединение к нему Карельского перешейка и некоторых территорий на северо-западе имели исключительно важное военно-стратегическое значение. Это позволило значительно сократить западную границу СССР, а следовательно, фронт вероятного вторжения германских войск, отодвинуть государственную границу от жизненно важных центров страны (Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Одессы и Мурманска). СССР получил незамерзающие порты на Балтийском море, что значительно улучшило оперативные возможности советского военно-морского флота. К середине 1941 г. Советское государство располагало материально-технической базой, обеспечивавшей массовое производство военной техники и вооружения, осуществлялась перестройка работы промышленности и транспорта, создавалась оборонная промышленность, развёртывались вооружённые силы, проходило их техническое перевооружение, расширялась подготовка военных кадров, увеличились ассигнования на военные нужды. Быстрыми темпами строились новые и расширялись существовавшие оборонные заводы. Советские вооружённые силы к июню 1941 г. насчитывали около 5,7 млн человек и состояли из сухопутных войск (СВ), военно-воздушных сил (ВВС), военно-морского флота (ВМФ), войск противовоздушной обороны (ПВО) и войск НКВД (пограничные и внутренние войска). На вооружении СВ находилось свыше 110 тыс. орудий и миномётов, свыше 23 тыс. танков, из них боеготовых – 18,7 тыс. В войсках ПВО было 4,5 тыс. зенитных орудий, в ВВС – около 13 тыс. исправных боевых самолётов, ВМФ имел в своём составе 276 боевых кораблей основных классов, в том числе 211 подводных лодок. Вместе с тем экономические возможности СССР не позволяли в сжатые сроки оснастить вооружённые силы новым стрелковым, артиллерийским, танковым и авиационным оружием и боевой техникой, завершить строительство оборонительных рубежей на новой границе. В Красной Армии после политических «чисток» конца 1930-х гг. остро ощущался дефицит опытных командных кадров, особенно от командира дивизии и выше. На низком уровне находилась подготовка младших командиров РККА. Чтобы возместить потери в кадрах и обеспечить растущую потребность в них в связи с развёртыванием вооружённых сил, в 1940–1941 гг. была расширена сеть военных академий, училищ, курсов. Значительное количество командиров было призвано из запаса, возвращена в строй часть репрессированных. Но полностью поправить положение с кадрами до начала войны не удалось (некомплект командно-начальствующего состава составлял около 20%).

Агитационный плакат германского Вермахта. Март 1941. Федеральный архив Германии. Германия и её сателлиты сосредоточили против СССР 182 дивизии (в том числе 19 танковых и 14 моторизованных) – всего свыше 5 млн человек, около 4,4 тыс. танков и штурмовых орудий, 47,2 тыс. орудий и миномётов, около 4,5 тыс. боевых самолётов и свыше 190 боевых кораблей. К лету 1941 г. германское командование завершило стратегическое развёртывание войск вдоль западных границ СССР на 3 стратегических направлениях. В соответствии с планом «Барбаросса» предусматривалось нанести поражение СССР в быстротечной кампании: уничтожить основные силы Красной Армии (РККА) западнее линии Днепр – Западная Двина, не допустив их отхода в глубь страны. Важнейшими стратегическими объектами считались Москва, Ленинград, Киев, Донбасс, при этом особая роль отводилась Москве. Предполагалось, что её захват будет иметь решающее значение для исхода войны. Были созданы 3 группировки войск. Группа армий «Север», развёрнутая в Восточной Пруссии, получила задачу разгромить советские войска в Прибалтике и захватить порты на Балтийском море, включая Ленинград и Кронштадт. Группа армий «Центр», сосредоточенная на главном (московском) направлении, должна была рассечь стратегический фронт обороны, окружить и уничтожить войска РККА в Белоруссии и развивать наступление на Москву. На киевском направлении была развёрнута группа армий «Юг», имевшая задачу уничтожить советские войска на Правобережной Украине, выйти на Днепр и развивать наступление на восток. На территории Норвегии и в Финляндии были развёрнуты германская армия «Норвегия» и 2 финские армии. Армия «Норвегия» имела задачу овладеть Мурманском и Полярным, финские войска – содействовать группе армий «Север» в захвате Ленинграда. В резерве главного командования сухопутных войск Германии находилось 24 дивизии. В войне против СССР руководители Германии планировали поработить и физически истребить миллионы советских людей, что предусматривалось генеральным планом «Ост», осуществлять безжалостную эксплуатацию уцелевшего населения, природных и производственных ресурсов захваченных территорий. Поскольку с февраля 1941 г. германские войска сосредоточивались у западных границ СССР, в мае для доукомплектования ряда соединений РККА были призваны на учебные сборы 800 тыс. резервистов, началось выдвижение войск из внутренних округов на запад. Однако к 22 июня 1941 г. Красная Армия не успела завершить мобилизационные мероприятия и полное развёртывание по плану прикрытия государственной границы.

Агитационный плакат германского Вермахта. Март 1941. Федеральный архив Германии. Германия и её сателлиты сосредоточили против СССР 182 дивизии (в том числе 19 танковых и 14 моторизованных) – всего свыше 5 млн человек, около 4,4 тыс. танков и штурмовых орудий, 47,2 тыс. орудий и миномётов, около 4,5 тыс. боевых самолётов и свыше 190 боевых кораблей. К лету 1941 г. германское командование завершило стратегическое развёртывание войск вдоль западных границ СССР на 3 стратегических направлениях. В соответствии с планом «Барбаросса» предусматривалось нанести поражение СССР в быстротечной кампании: уничтожить основные силы Красной Армии (РККА) западнее линии Днепр – Западная Двина, не допустив их отхода в глубь страны. Важнейшими стратегическими объектами считались Москва, Ленинград, Киев, Донбасс, при этом особая роль отводилась Москве. Предполагалось, что её захват будет иметь решающее значение для исхода войны. Были созданы 3 группировки войск. Группа армий «Север», развёрнутая в Восточной Пруссии, получила задачу разгромить советские войска в Прибалтике и захватить порты на Балтийском море, включая Ленинград и Кронштадт. Группа армий «Центр», сосредоточенная на главном (московском) направлении, должна была рассечь стратегический фронт обороны, окружить и уничтожить войска РККА в Белоруссии и развивать наступление на Москву. На киевском направлении была развёрнута группа армий «Юг», имевшая задачу уничтожить советские войска на Правобережной Украине, выйти на Днепр и развивать наступление на восток. На территории Норвегии и в Финляндии были развёрнуты германская армия «Норвегия» и 2 финские армии. Армия «Норвегия» имела задачу овладеть Мурманском и Полярным, финские войска – содействовать группе армий «Север» в захвате Ленинграда. В резерве главного командования сухопутных войск Германии находилось 24 дивизии. В войне против СССР руководители Германии планировали поработить и физически истребить миллионы советских людей, что предусматривалось генеральным планом «Ост», осуществлять безжалостную эксплуатацию уцелевшего населения, природных и производственных ресурсов захваченных территорий. Поскольку с февраля 1941 г. германские войска сосредоточивались у западных границ СССР, в мае для доукомплектования ряда соединений РККА были призваны на учебные сборы 800 тыс. резервистов, началось выдвижение войск из внутренних округов на запад. Однако к 22 июня 1941 г. Красная Армия не успела завершить мобилизационные мероприятия и полное развёртывание по плану прикрытия государственной границы.

Первый период войны (22 июня 1941 – 18 ноября 1942)

На рассвете 22 июня 1941 г. Германия, вероломно нарушив договор 1939 г. о ненападении, напала на СССР (на её стороне вскоре выступили Италия, Румыния, Финляндия, Венгрия и Словакия). Авиация противника нанесла массированные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам постоянной дислокации войск и многим городам на глубину 250–300 км от государственной границы. Началась Великая Отечественная война, и советско-германский фронт стал главным фронтом 2-й мировой войны. Первыми в бой вступили пограничные войска и дивизии РККА, располагавшиеся вблизи границы. Мощный удар противника и быстрое продвижение его танковых и моторизованных соединений нарушили управление советскими войсками, которые с тяжёлыми боями были вынуждены отступать в глубь страны. В приграничных сражениях 1941 г. советские войска, нанося контрудары по противнику и замедляя его продвижение, несмотря на многочисленные окружения, стойкой обороной в смоленских лесах, под Ленинградом и Киевом не дали вермахту одержать решающие победы.

Советское правительство и ЦК ВКП(б) приняли ряд чрезвычайных мер по мобилизации всех ресурсов государства для отражения агрессии, перестройке жизни и деятельности страны на военный лад. Президиум ВС СССР объявил о мобилизации военнообязанных 1905–1918 гг. рождения. На базе управлений и войск приграничных военных округов были созданы Северный, Северо-Западный, Западный, Юго-Западный и Южный фронты (в дальнейшем создавались другие фронты, их число изменялось). Морские рубежи защищали Северный, Балтийский и Черноморский флоты. Для стратегического руководства вооружёнными силами 23 июня создана Ставка Главнокомандования. Её рабочим органом стал Генеральный штаб. Исходя из сложившейся обстановки, советское командование в конце июня приняло решение о переходе на всём советско-германском фронте к стратегической обороне. Перед войсками 1-го стратегического эшелона была поставлена задача – подготовить на направлениях главных ударов противника систему эшелонированных оборонительных полос и рубежей, опираясь на них, остановить его и выиграть время для подготовки контрнаступления. В первые дни войны руководство СССР выработало программу перестройки деятельности партийных и государственных органов в соответствии с задачами по мобилизации всех сил на борьбу с врагом, которая была изложена в Директиве СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. партийным и советским организациям прифронтовых областей. В целях объединения усилий фронта и тыла вся полнота власти в стране сосредоточивалась в руках образованного 30 июня 1941 г. Государственного Комитета Обороны (ГКО) в составе: И. В. Сталина (председатель), В. М. Молотова (заместитель председателя), К. Е. Ворошилова, Г. М. Маленкова, Л. П. Берии (в феврале 1942 в ГКО дополнительно введены А. И. Микоян, Н. А. Вознесенский, Л. М. Каганович; в ноябре 1944 вместо Ворошилова включён Н. А. Булганин). Положения Директивы были изложены в выступлении Сталина по радио 3 июля 1941 г. Постановления ГКО были обязательными для партийных, советских, профсоюзных, комсомольских организаций и военных органов, для всех граждан СССР. 23 июня был введён в действие мобилизационный план по производству боеприпасов, 30 июня утверждён мобилизационный Народно-хозяйственный план на 3-й квартал 1941 г.

Бойцы подразделения Всевобуча обучаются отражению штыкового укола малой сапёрной лопатой во время занятий на пункте Всевобуча Молотовского района Тбилиси. 1942. Фото: В. Столяров. Из фонда РГАКФД г. Красногорск.В связи с угрозой важным экономическим районам на западе и юге страны потребовалось немедленно переместить промышленные предприятия на Урал, в Сибирь, Поволжье, Среднюю Азию. 24 июня образован Совет по эвакуации при СНК СССР во главе с Н. М. Шверником. В восточные районы во 2-й половине 1941 г., по неполным данным, было перебазировано оборудование около 2,6 тыс. промышленных предприятий (в том числе свыше 1,5 тыс. крупных), эвакуировано 30–40% рабочих, инженеров и техников. Одновременно в тыл вывезли запасы зерна и продовольствия, десятки тысяч тракторов и сельскохозяйственных машин, другие материальные и культурные ценности. Колхозы и совхозы восточных районов страны во 2-м полугодии 1941 г. приняли около 2,4 млн голов скота, перемещённого из прифронтовой полосы. В глубь страны были эвакуированы сотни научных институтов, лабораторий, школ, библиотек, а также уникальные произведения искусства из музеев Москвы, Ленинграда, Киева и других городов. Организовывалось народное ополчение. В тылу развернулось формирование новых соединений. 10 июля в целях приближения стратегического руководства к войскам были созданы Главнокомандования войск Северо-Западного, Западного и Юго-Западного направлений. Для улучшения материального обеспечения войск действующей армии решением ГКО от 28 июля 1941 г. учреждены Главное управление тыла и должность начальника тыла Красной Армии (генерал-лейтенант А. В. Хрулёв). В конце июня 1941 г. принято решение о массовой мобилизации коммунистов и комсомольцев на фронт. На основании решения Политбюро ЦК ВКП(б) Президиум ВС СССР 16 июля 1941 г. принял постановление «О реорганизации органов политической пропаганды и введении института военных комиссаров в Рабоче-Крестьянской Красной Армии», которое 20 июля было распространено и на ВМФ. 18 июля ЦК ВКП(б) принял постановление «Об организации борьбы в тылу германских войск». Оно обязывало республиканские, областные и районные комитеты партии развернуть в тылу врага сеть подпольных партийных организаций, возглавить действия партизанских отрядов, диверсионных групп, боевых дружин. С 17 сентября 1941 г. введено всеобщее обязательное обучение населения военному делу (Всевобуч), которым было охвачено свыше 9,8 млн человек.

Бойцы подразделения Всевобуча обучаются отражению штыкового укола малой сапёрной лопатой во время занятий на пункте Всевобуча Молотовского района Тбилиси. 1942. Фото: В. Столяров. Из фонда РГАКФД г. Красногорск.В связи с угрозой важным экономическим районам на западе и юге страны потребовалось немедленно переместить промышленные предприятия на Урал, в Сибирь, Поволжье, Среднюю Азию. 24 июня образован Совет по эвакуации при СНК СССР во главе с Н. М. Шверником. В восточные районы во 2-й половине 1941 г., по неполным данным, было перебазировано оборудование около 2,6 тыс. промышленных предприятий (в том числе свыше 1,5 тыс. крупных), эвакуировано 30–40% рабочих, инженеров и техников. Одновременно в тыл вывезли запасы зерна и продовольствия, десятки тысяч тракторов и сельскохозяйственных машин, другие материальные и культурные ценности. Колхозы и совхозы восточных районов страны во 2-м полугодии 1941 г. приняли около 2,4 млн голов скота, перемещённого из прифронтовой полосы. В глубь страны были эвакуированы сотни научных институтов, лабораторий, школ, библиотек, а также уникальные произведения искусства из музеев Москвы, Ленинграда, Киева и других городов. Организовывалось народное ополчение. В тылу развернулось формирование новых соединений. 10 июля в целях приближения стратегического руководства к войскам были созданы Главнокомандования войск Северо-Западного, Западного и Юго-Западного направлений. Для улучшения материального обеспечения войск действующей армии решением ГКО от 28 июля 1941 г. учреждены Главное управление тыла и должность начальника тыла Красной Армии (генерал-лейтенант А. В. Хрулёв). В конце июня 1941 г. принято решение о массовой мобилизации коммунистов и комсомольцев на фронт. На основании решения Политбюро ЦК ВКП(б) Президиум ВС СССР 16 июля 1941 г. принял постановление «О реорганизации органов политической пропаганды и введении института военных комиссаров в Рабоче-Крестьянской Красной Армии», которое 20 июля было распространено и на ВМФ. 18 июля ЦК ВКП(б) принял постановление «Об организации борьбы в тылу германских войск». Оно обязывало республиканские, областные и районные комитеты партии развернуть в тылу врага сеть подпольных партийных организаций, возглавить действия партизанских отрядов, диверсионных групп, боевых дружин. С 17 сентября 1941 г. введено всеобщее обязательное обучение населения военному делу (Всевобуч), которым было охвачено свыше 9,8 млн человек.

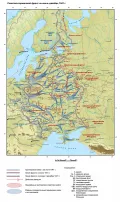

Карта советско-германского фронта на июнь–декабрь 1941 г.Летом и осенью 1941 г. на фронтах шли ожесточённые бои. На северо-западном направлении противнику удалось выйти на ближние подступы к Ленинграду и перерезать сухопутные коммуникации, связывавшие город со страной. Ленинградская битва 1941–1944 гг. оказала значительное влияние на ход боевых действий на других участках советско-германского фронта, сковала крупные силы германских войск и финскую армию. На московском направлении в Смоленском сражении 1941 г., развернувшемся на фронте до 650 км и в глубину до 250 км, советские войска контрударами вынудили германские войска впервые за время 2-й мировой войны перейти на главном направлении к обороне. В этих боях родилась советская гвардия. В июле впервые было применено новое советское оружие – реактивные миномёты – «Катюши». В июле – сентябре шли ожесточённые бои на юго-западном направлении, где противник рвался к Киеву. В августе советские войска вынуждены были отойти к Одессе, а в середине сентября оставили Киев, в октябре – ноябре 1941 г. – западные районы Донбасса. Германские войска прорвались в Крым, началась героическая оборона Севастополя, в ноябре 1941 г. овладели Ростовом. В летне-осеннюю кампанию 1941 г. советские вооружённые силы понесли самые тяжёлые потери за всю Великую Отечественную войну (безвозвратные – свыше 2,5 млн человек, санитарные – свыше 1,1 млн человек, пленными и пропавшими без вести – свыше 2,2 млн человек). Смоленское сражение и оборона Ленинграда, Киева, Одессы, Севастополя способствовали срыву германского плана «блицкрига». В конце сентября – начале октября противник возобновил наступление на московском направлении и вплотную приблизился к столице, в которой 20 октября было объявлено осадное положение. Часть правительственных учреждений была эвакуирована, здания в Кремле укрыли маскировочной сеткой. В оборонительном сражении под Москвой советские войска проявили героизм и исключительную стойкость. Обескровленная ударная группировка германских войск в начале декабря вынуждена была перейти к обороне. Успеху битвы под Москвой способствовали оборона Тулы, Тихвинская наступательная операция 1941 г. и Ростовская операция 1941 г. В начале декабря началось контрнаступление советских войск под Москвой, которое переросло в общее наступление, и впервые с начала 2-й мировой войны германские войска потерпели крупное поражение. Победа Красной Армии под Москвой окончательно сорвала план «блицкрига» и развеяла миф о непобедимости германской армии. Войска противника перешли к обороне на всём советско-германском фронте. Это позволило выиграть время для формирования новых советских частей и соединений, перестройки народного хозяйства на военный лад. Однако военное руководство СССР переоценило свои силы и развернуло зимнее наступление на 3 стратегических направлениях. Неудачные операции в Крыму, по деблокированию Ленинграда (окружение 2-й ударной армии Волховского фронта) и особенно под Харьковом летом 1942 г. вновь создали крайне тяжёлую обстановку на советско-германском фронте.

Карта советско-германского фронта на июнь–декабрь 1941 г.Летом и осенью 1941 г. на фронтах шли ожесточённые бои. На северо-западном направлении противнику удалось выйти на ближние подступы к Ленинграду и перерезать сухопутные коммуникации, связывавшие город со страной. Ленинградская битва 1941–1944 гг. оказала значительное влияние на ход боевых действий на других участках советско-германского фронта, сковала крупные силы германских войск и финскую армию. На московском направлении в Смоленском сражении 1941 г., развернувшемся на фронте до 650 км и в глубину до 250 км, советские войска контрударами вынудили германские войска впервые за время 2-й мировой войны перейти на главном направлении к обороне. В этих боях родилась советская гвардия. В июле впервые было применено новое советское оружие – реактивные миномёты – «Катюши». В июле – сентябре шли ожесточённые бои на юго-западном направлении, где противник рвался к Киеву. В августе советские войска вынуждены были отойти к Одессе, а в середине сентября оставили Киев, в октябре – ноябре 1941 г. – западные районы Донбасса. Германские войска прорвались в Крым, началась героическая оборона Севастополя, в ноябре 1941 г. овладели Ростовом. В летне-осеннюю кампанию 1941 г. советские вооружённые силы понесли самые тяжёлые потери за всю Великую Отечественную войну (безвозвратные – свыше 2,5 млн человек, санитарные – свыше 1,1 млн человек, пленными и пропавшими без вести – свыше 2,2 млн человек). Смоленское сражение и оборона Ленинграда, Киева, Одессы, Севастополя способствовали срыву германского плана «блицкрига». В конце сентября – начале октября противник возобновил наступление на московском направлении и вплотную приблизился к столице, в которой 20 октября было объявлено осадное положение. Часть правительственных учреждений была эвакуирована, здания в Кремле укрыли маскировочной сеткой. В оборонительном сражении под Москвой советские войска проявили героизм и исключительную стойкость. Обескровленная ударная группировка германских войск в начале декабря вынуждена была перейти к обороне. Успеху битвы под Москвой способствовали оборона Тулы, Тихвинская наступательная операция 1941 г. и Ростовская операция 1941 г. В начале декабря началось контрнаступление советских войск под Москвой, которое переросло в общее наступление, и впервые с начала 2-й мировой войны германские войска потерпели крупное поражение. Победа Красной Армии под Москвой окончательно сорвала план «блицкрига» и развеяла миф о непобедимости германской армии. Войска противника перешли к обороне на всём советско-германском фронте. Это позволило выиграть время для формирования новых советских частей и соединений, перестройки народного хозяйства на военный лад. Однако военное руководство СССР переоценило свои силы и развернуло зимнее наступление на 3 стратегических направлениях. Неудачные операции в Крыму, по деблокированию Ленинграда (окружение 2-й ударной армии Волховского фронта) и особенно под Харьковом летом 1942 г. вновь создали крайне тяжёлую обстановку на советско-германском фронте.

Усилия советской внешней политики летом и осенью 1941 г. были направлены на создание антигитлеровской коалиции. В июле 1941 г. советское правительство подписало соглашение о совместных действиях в войне против Германии с правительствами Великобритании, Чехословакии и Польши. Значительная роль в развитии союзнических отношений между тремя державами сыграла Московская конференция 1941 г. представителей СССР, Великобритании и США по вопросу о военных поставках СССР (ленд-лиз), состоявшаяся 29 сентября – 1 октября 1941 г. В мае – июне 1942 г. в ходе переговоров между СССР, США и Великобританией было достигнуто решение о создании второго фронта в Европе в 1942 г.

Несмотря на неудачные операции Красной Армии весной 1942 г., германское командование уже не имело сил для того, чтобы вести наступательные действия одновременно на всём советско-германском фронте, и летом 1942 г. сосредоточило основные усилия на юге в целях выхода в нефтяные районы Кавказа и плодородные районы Дона, Кубани, Нижней Волги. Руководство Германии рассчитывало, что победоносное завершение кампании позволит втянуть в войну против СССР Турцию и Японию. Противник снова захватил стратегическую инициативу и в конце июня 1942 г. развернул общее наступление. В середине июля германские войска вышли в большую излучину Дона, создав реальную угрозу прорыва к Волге и на Кавказ. 17 июля началась Сталинградская битва 1942–1943 гг. В ходе обороны Кавказа, продолжавшейся с июля по декабрь, войска РККА сорвали план вражеского командования по захвату Кавказа, выиграли время для подготовки наступления. В мае – сентябре 1942 г. советское командование провело несколько наступательных операций на северо-западном, западном направлениях (Демянская и Ржевско-Сычёвская операции 1942) и оборонительную Воронежско-Ворошиловградскую операцию 1942 г.

В целом 1-й период войны был самым тяжёлым для советского народа и его вооружённых сил. Войска Германии захватили часть территории, на которой до войны проживало около 42% населения, производилась ⅓ валовой продукции промышленности СССР и значительную часть продовольствия. Однако руководство Германии не добилось поставленных целей в войне с СССР. Зимой 1941/1942 г. на советско-германском фронте германские войска впервые за годы 2-й мировой войны потерпели поражение. В результате героических усилий трудящихся к концу 1942 г. в СССР было создано слаженное военное хозяйство. К концу 1-го периода войны выросло боевое мастерство командиров, всего личного состава Красной Армии, был приобретён опыт в организации обороны, наступления и всех видов обеспечения войск и их боевых действий, использовании резервов, организации боевого применения различных родов войск, а также видов вооружённых сил.

Второй период войны (19 ноября 1942 – конец 1943)

Ко 2-й половине ноября 1942 г. обстановка на советско-германском фронте оставалась напряжённой. Второй фронт в Западной Европе не был открыт, СССР продолжал один вести борьбу против блока государств-агрессоров. Противник дополнительно перебросил на советско-германский фронт 67 дивизий, сформировал 16 новых и к ноябрю 1942 г. имел здесь 266 дивизий (свыше 6,2 млн человек), около 52 тыс. орудий и миномётов, свыше 5 тыс. танков и штурмовых орудий, 3,5 тыс. боевых самолётов, 194 боевых корабля (максимальное количество вражеских войск на советско-германском фронте). Однако, несмотря на сложные условия, в которых находилось советское государство, уже во 2-м полугодии 1942 г. военная промышленность производила вооружения больше, чем военная промышленность Германии. К ноябрю 1942 г. в советской действующей армии насчитывалось около 6,6 млн человек, свыше 78 тыс. орудий и миномётов (без зенитных орудий), свыше 7,3 тыс. танков, свыше 4,5 тыс. боевых самолётов. Увеличение производства боевой техники и вооружения, оснащение ими войск позволили во 2-й половине 1942 г. создать танковые армии смешанного состава, танковые и механизированные корпуса, артиллерийские дивизии резерва Верховного Главнокомандования (ВГК), сформировать воздушные армии, однородные авиационные соединения. Дальнейшее развитие получила организационная структура ВМФ, войск ПВО страны, специальных войск, создавались стратегические резервы.

В этих условиях Ставка ВГК поставила перед РККА задачу в течение зимы 1942/1943 г. разгромить вражеские войска на южном крыле советско-германского фронта и одновременно улучшить стратегическое положение под Москвой и Ленинградом. 19 ноября 1942 г. началось контрнаступление советских войск под Сталинградом, в ходе которого были окружены 22 дивизии и 160 отдельных частей германских войск (330 тыс. человек). Стратегическая инициатива окончательно перешла к Красной Армии. Сталинградская битва 1942–1943 гг., в которой с обеих сторон одновременно участвовало свыше 3,2 млн человек, стала коренным переломом в войне. Победа под Сталинградом укрепила антигитлеровскую коалицию, усилила борьбу народов Европы против оккупантов, Турция и Япония отказались от своего намерения выступить против СССР. На кавказском направлении советские войска, перейдя в наступление в январе, к началу апреля 1943 г. продвинулись на 500–600 км, освободив бóльшую часть Северного Кавказа. В январе 1943 г. советские войска прорвали блокаду Ленинграда. В январе – феврале 1943 г. были полностью разбиты острогожско-россошанская и воронежско-касторненская группировки врага. Несмотря на поражения зимой 1942/1943 г., Германия всё ещё обладала большой военной мощью. Стремясь вернуть стратегическую инициативу, германское руководство, проведя тотальную мобилизацию в Германии и странах-сателлитах, используя отсутствие второго фронта, летом 1943 г. предприняло наступление в районе Курского выступа. В результате Курской битвы была сорвана последняя попытка германского командования захватить стратегическую инициативу, германские войска понесли невосполнимые потери (около 500 тыс. из 900 тыс. человек, участвовавших в битве, большое количество вооружения) и вынуждены были перейти к стратегической обороне на всём советско-германском фронте. Она оказала решающее воздействие на развитие 2-й мировой войны. Началось общее стратегическое наступление Красной Армии на фронте свыше 2 тыс. км – от Великих Лук до Чёрного моря. Советские войска освободили Смоленск и Брянск, стремительно наступали к среднему течению Днепра, освободили Донбасс, Таманский п-ов, а затем Киев. К середине декабря советские войска освободили часть Калининской, всю Смоленскую область, часть Полоцкой, Витебской, Могилёвской и Гомельской областей, форсировали реки Десна, Сож, Днепр, Припять, Березина и вышли к Полесью, началось освобождение восточных районов Белоруссии.  Партизанский отряд. 1943. Фото: Борис Игнатович.

Собрание Мультимедиа Арт Музея, Москва.

Партизанский отряд. 1943. Фото: Борис Игнатович.

Собрание Мультимедиа Арт Музея, Москва.

С ноября 1942 по декабрь 1943 гг. Красная Армия продвинулась на 500–1300 км и освободила около 50% оккупированной противником территории. На советско-германском фронте в этот период действовали от 236 до 266 дивизий Германии и её союзников, многие из которых были разгромлены. Советскими войсками было уничтожено до 7 тыс. танков, 14,3 тыс. боевых самолётов, около 50 тыс. орудий, потоплено 296 кораблей и судов различных классов.

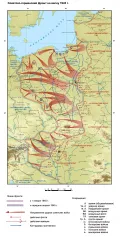

Большой урон врагу нанесли партизаны. К середине 1943 г. на оккупированной территории сражались около 250 тыс. партизан и подпольщиков, создавались партизанские края и районы. Централизованное руководство борьбой в тылу врага осуществляли республиканские и областные штабы партизанского движения во главе с Центральным штабом партизанского движения. Крупные партизанские отряды преобразовывались в бригады и дивизии, командному составу присваивались воинские звания.  Карта советско-германского фронта на июль–декабрь 1943 г.В 1943 г. партизаны провели крупные операции по разрушению путей сообщения с кодовыми названиями «Рельсовая война» и «Концерт». Разгромом германских войск в битве под Курском и выходом Красной Армии на Днепр завершился коренной перелом не только в Великой Отечественной войне, но и в ходе всей 2-й мировой войны. Успехи советских войск придали размах Движению Сопротивления в оккупированных странах и в самой Германии. Активизировались национально-освободительное движение в Польше, Чехословакии, героическая борьба народов Югославии против германских оккупантов, росло партизанское движение в Болгарии, Греции, Албании, Франции и других оккупированных странах. Эта борьба делала всё более непрочным европейский тыл Германии. По сравнению с советско-германским фронтом операции союзников в 1943 г. велись ограниченными силами и вовлекали в активные военные действия небольшую часть войск противника. Британо-американские войска освободили Северную Африку, высадились в Сицилии, захватили южную часть Апеннинского п-ова, вывели Италию из войны.

Карта советско-германского фронта на июль–декабрь 1943 г.В 1943 г. партизаны провели крупные операции по разрушению путей сообщения с кодовыми названиями «Рельсовая война» и «Концерт». Разгромом германских войск в битве под Курском и выходом Красной Армии на Днепр завершился коренной перелом не только в Великой Отечественной войне, но и в ходе всей 2-й мировой войны. Успехи советских войск придали размах Движению Сопротивления в оккупированных странах и в самой Германии. Активизировались национально-освободительное движение в Польше, Чехословакии, героическая борьба народов Югославии против германских оккупантов, росло партизанское движение в Болгарии, Греции, Албании, Франции и других оккупированных странах. Эта борьба делала всё более непрочным европейский тыл Германии. По сравнению с советско-германским фронтом операции союзников в 1943 г. велись ограниченными силами и вовлекали в активные военные действия небольшую часть войск противника. Британо-американские войска освободили Северную Африку, высадились в Сицилии, захватили южную часть Апеннинского п-ова, вывели Италию из войны.

Для СССР 2-я половина 1943 г. стала временем перелома не только на фронтах, но и в развитии экономики. Несмотря на временную потерю важных экономических районов, фронт обеспечивался всем необходимым. В развитии экономики в первую очередь удовлетворялись нужды военной промышленности, металлургии, топливной промышленности, электростанций и железных дорог. В трудовом подвиге народа большую роль сыграли женщины. Молодая работница одного из ленинградских заводов, токарь 3-го разряда Вера Тихова, дочь фронтовика, за работой. Август 1943. Они вынесли на своих плечах основную тяжесть труда в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте. В 1943 г. по сравнению с 1942 г. общий объём промышленного производства увеличился на 17% (в Германии – на 12%). Строились новые металлургические заводы и расширялись существовавшие на Урале и в Сибири, резко увеличилась добыча угля в Кузбассе, были введены в строй новые электростанции. На базе развития тяжёлой промышленности развёртывалось военное производство, его рост позволил повысить уровень технического оснащения Красной Армии, которая во всё большем количестве получала боевую технику и вооружение, превосходившие по ряду показателей технику и вооружение германской армии. Это прежде всего самоходные артиллерийские установки (САУ), тяжёлые танки, истребители, штурмовики и бомбардировщики новых типов, а также артиллерийские орудия. Увеличение выпуска новых образцов боевой техники и вооружения позволило в течение 2-го периода войны восстановить стрелковые корпуса, упразднённые в 1941 г., создать более мощные танковые и механизированные соединения, танковые армии однородного состава, включавшие в себя танковые и механизированные корпуса.

Молодая работница одного из ленинградских заводов, токарь 3-го разряда Вера Тихова, дочь фронтовика, за работой. Август 1943. Они вынесли на своих плечах основную тяжесть труда в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте. В 1943 г. по сравнению с 1942 г. общий объём промышленного производства увеличился на 17% (в Германии – на 12%). Строились новые металлургические заводы и расширялись существовавшие на Урале и в Сибири, резко увеличилась добыча угля в Кузбассе, были введены в строй новые электростанции. На базе развития тяжёлой промышленности развёртывалось военное производство, его рост позволил повысить уровень технического оснащения Красной Армии, которая во всё большем количестве получала боевую технику и вооружение, превосходившие по ряду показателей технику и вооружение германской армии. Это прежде всего самоходные артиллерийские установки (САУ), тяжёлые танки, истребители, штурмовики и бомбардировщики новых типов, а также артиллерийские орудия. Увеличение выпуска новых образцов боевой техники и вооружения позволило в течение 2-го периода войны восстановить стрелковые корпуса, упразднённые в 1941 г., создать более мощные танковые и механизированные соединения, танковые армии однородного состава, включавшие в себя танковые и механизированные корпуса.

Формировались артиллерийские корпуса и дивизии прорыва, истребительно-противотанковые артиллерийские соединения и части и др. В ноябре 1942 г. завершилось формирование воздушных армий в составе фронтов. Восстанавливалось промышленное производство в освобождённых районах. Сельское хозяйство, несмотря на временную потерю обширных территорий, уход на фронт наиболее трудоспособных и квалифицированных работников, обеспечило страну продовольствием и сырьём. Огромную помощь в развитии промышленности и сельского хозяйства оказали учёные. Большая роль в патриотическом воспитании масс принадлежала печати, радио, литературе, искусству. Произведения К. М. Симонова, В. П. Соловьёва-Седого, Д. А. Шмаринова, М. А. Шолохова, Д. Д. Шостаковича, И. Г. Эренбурга и др. утверждали у советских людей веру в неизбежность окончательной победы над врагом. Ярким проявлением патриотизма являлась добровольная финансовая помощь трудящихся государству, в результате которой дополнительно были направлены на фронт самолёты, танки и другая военная техника. Широкое распространение получили сбор вещей и подарков для воинов, денежных средств от населения в Фонд обороны, донорство, способствовавшее возвращению в строй воинов после ранений. Большое значение имела патриотическая позиция РПЦ, которая оказала не только моральную, но и материальную помощь в борьбе советского народа против иноземных захватчиков. Достигнутый СССР перелом в экономическом единоборстве с врагом стал материальной основой перелома в ходе военных действий.

Во 2-м периоде войны дальнейшее развитие получило советское военное искусство. Отличительной чертой советской военной стратегии являлось стратегическое наступление, которое осуществлялось проведением последовательных операций по фронту и в глубину и, как правило, группой фронтов. Советские войска обогатились опытом прорыва вражеской обороны и манёвра в оперативной глубине противника, проведения операций по окружению и уничтожению группировок врага, форсированию крупных водных преград. В результате побед Красной Армии выросли престиж СССР на международной арене и его роль в решении вопросов мировой политики. На Тегеранской конференции 1943 г. руководители трёх держав – СССР, США и Великобритании – согласовали планы и сроки совместных действий по разгрому врага, вопрос об открытии в течение мая 1944 г. второго фронта в Европе.

Третий период войны (январь 1944 – 9 мая 1945)

К январю 1944 г. германские войска продолжали оккупировать Эстонию, Латвию, Литву, Карелию, значительную часть Белоруссии, Украины, Ленинградской и Калининской областей, Молдавию и Крым. Вооружённые силы противника насчитывали свыше 10 млн человек. Ранние танки Т-34-85 с пушками Д-5Т из состава танковой колонны «Дмитрий Донской» на марше. Весна 1944.

Фото: Sovfoto / Universal Images Group / Getty Images Однако положение Германии резко ухудшилось. Поражения на советско-германском фронте привели к обострению внутриполитической обстановки в самой Германии и в странах-сателлитах. Несмотря на продолжавшийся до июля 1944 г. рост военной продукции, экономика Германии вступила в полосу непреодолимых затруднений. Крайне обострилось положение с людскими резервами. Потери на советско-германском фронте опытных кадров, составившие свыше 1,2 млн человек в июле – ноябре 1943 г., к началу 1944 г. были возмещены новыми мобилизациями менее чем на ¾. К началу 1944 г. германская армия имела в своём составе 314 дивизий и 17 бригад. На советско-германском фронте находились 198 дивизий и 6 бригад, а также 38 дивизий и 18 бригад её союзников. В действующей армии насчитывалось около 6,7 млн человек, из них на советско-германском фронте – около 5 млн человек. Противник имел около 54,6 тыс. орудий и миномётов, 5,4 тыс. танков и штурмовых орудий и свыше 3 тыс. самолётов. Общая военно-политическая и стратегическая обстановка в сравнении с первыми годами войны изменилась в пользу СССР и его вооружённых сил. В 1944 г. в СССР производство стали составило 10,9 млн т, чугуна – 7,3 млн т, каменного угля – 121,5 млн т, нефти – 18,3 млн т. В 1942–1944 гг. было построено в восточных районах свыше 2,2 тыс. крупных промышленных предприятий и восстановлено в освобождённых районах свыше 6 тыс. предприятий. В 1944 г. восстановлено свыше 24 тыс. км железных дорог. Оборонная промышленность в 1944 г. ежемесячно производила танков и самолётов в 5 раз больше, чем в 1941 г., достигнув максимального уровня за время войны. Сельское хозяйство добилось увеличения производства хлеба, животноводческой продукции, в 1944 г. посевные площади страны увеличились по сравнению с 1943 г. на 16 млн га. К началу 1944 г. в действующей армии СССР было свыше 6,3 млн человек, свыше 83,6 тыс. орудий и миномётов (без зенитных орудий и 50-миллиметровых миномётов), около 5,3 тыс. танков и САУ, 10,2 тыс. боевых самолётов. Однако подавляющего превосходства над германскими войсками в силах и средствах (за исключением артиллерии и авиации) ещё не было. Противник удерживал в своих руках ряд советских военно-морских баз, вследствие чего возможности базирования и операций Балтийского и Черноморского флотов были ограничены. Перед Красной Армией стояла задача завершить освобождение от захватчиков советские земли, оказать помощь народам Европы в освобождении от германской оккупации, закончить войну разгромом врага на территории Германии.

Ранние танки Т-34-85 с пушками Д-5Т из состава танковой колонны «Дмитрий Донской» на марше. Весна 1944.

Фото: Sovfoto / Universal Images Group / Getty Images Однако положение Германии резко ухудшилось. Поражения на советско-германском фронте привели к обострению внутриполитической обстановки в самой Германии и в странах-сателлитах. Несмотря на продолжавшийся до июля 1944 г. рост военной продукции, экономика Германии вступила в полосу непреодолимых затруднений. Крайне обострилось положение с людскими резервами. Потери на советско-германском фронте опытных кадров, составившие свыше 1,2 млн человек в июле – ноябре 1943 г., к началу 1944 г. были возмещены новыми мобилизациями менее чем на ¾. К началу 1944 г. германская армия имела в своём составе 314 дивизий и 17 бригад. На советско-германском фронте находились 198 дивизий и 6 бригад, а также 38 дивизий и 18 бригад её союзников. В действующей армии насчитывалось около 6,7 млн человек, из них на советско-германском фронте – около 5 млн человек. Противник имел около 54,6 тыс. орудий и миномётов, 5,4 тыс. танков и штурмовых орудий и свыше 3 тыс. самолётов. Общая военно-политическая и стратегическая обстановка в сравнении с первыми годами войны изменилась в пользу СССР и его вооружённых сил. В 1944 г. в СССР производство стали составило 10,9 млн т, чугуна – 7,3 млн т, каменного угля – 121,5 млн т, нефти – 18,3 млн т. В 1942–1944 гг. было построено в восточных районах свыше 2,2 тыс. крупных промышленных предприятий и восстановлено в освобождённых районах свыше 6 тыс. предприятий. В 1944 г. восстановлено свыше 24 тыс. км железных дорог. Оборонная промышленность в 1944 г. ежемесячно производила танков и самолётов в 5 раз больше, чем в 1941 г., достигнув максимального уровня за время войны. Сельское хозяйство добилось увеличения производства хлеба, животноводческой продукции, в 1944 г. посевные площади страны увеличились по сравнению с 1943 г. на 16 млн га. К началу 1944 г. в действующей армии СССР было свыше 6,3 млн человек, свыше 83,6 тыс. орудий и миномётов (без зенитных орудий и 50-миллиметровых миномётов), около 5,3 тыс. танков и САУ, 10,2 тыс. боевых самолётов. Однако подавляющего превосходства над германскими войсками в силах и средствах (за исключением артиллерии и авиации) ещё не было. Противник удерживал в своих руках ряд советских военно-морских баз, вследствие чего возможности базирования и операций Балтийского и Черноморского флотов были ограничены. Перед Красной Армией стояла задача завершить освобождение от захватчиков советские земли, оказать помощь народам Европы в освобождении от германской оккупации, закончить войну разгромом врага на территории Германии.

В декабре 1943 – апреле 1944 гг. советские войска в ходе наступления на Правобережной Украине (Житомирско-Бердичевская операция, Кировоградская, Корсунь-Шевченковская операция, Ровно-Луцкая, Никопольско-Криворожская, Проскуровско-Черновицкая операция, Уманско-Ботошанская, Березнеговато-Снигирёвская операция, Полесская и Одесская операции), развернувшегося на фронте свыше 1,3 тыс. км, разгромили противостоявшую группировку германских войск и вышли на государственную границу, в предгорья Карпат и на территорию Румынии. В результате Ленинградско-Новгородской операции 1944 г. была окончательно снята блокада Ленинграда. Весной 1944 г. освобождён Крым. В соответствии с решениями Тегеранской конференции вооружённые силы США и Великобритании 6 июня 1944 г. начали вторжение в Северную Францию (операция «Оверлорд»). Высадке союзников в Нормандии благоприятствовала общая военно-стратегическая обстановка, сложившаяся к тому времени в результате действий советских войск на советско-германском фронте. Зимой и весной 1944 г. Красная Армия разгромила свыше 170 дивизий противника. Для восстановления этих потерь германское командование перебросило на советско-германский фронт около 40 дивизий, ослабив тем самым группировку своих войск в Западной Европе. К началу июня 1944 г. на советско-германском фронте действовали 239 дивизий противника, в том числе 181 германская. Во Франции, Бельгии и Нидерландах оставалось 58 германских дивизий, более половины из которых почти не имели автотранспорта, а около 20 формировались и восстанавливались. Высадку и последующие действия британо-американских войск облегчила Красная Армия, которая, согласно решениям Тегеранской конференции, развернула летом 1944 г. стратегическое наступление в Карелии (Выборгско-Петрозаводская операция), Белоруссии (Белорусская операция), Западной Украине (Львовско-Сандомирская операция) и Молдавии (Ясско-Кишинёвская операция). В Карелии советские войска продвинулись на 110–250 км, что ускорило выход Финляндии из войны. В ходе Белорусской операции советские войска разгромили оборонявшуюся в Белорусском выступе группировку противника и освободили Белоруссию, бóльшую часть Литвы и Латвии, восточную часть Польши и подошли к границам Восточной Пруссии, продвинувшись на 550–600 км и расширив фронт наступления более чем на 1 тыс. км. Понёсшие серьёзные потери во время 2-месячного наступления советские войска не смогли сходу прорвать германскую оборону на реке Висла и оказать помощь Варшавскому восстанию 1944 г. В результате Львовско-Сандомирской операции были освобождены западные области Украины и юго-восточная часть Польши. В ходе Ясско-Кишинёвской операции были уничтожены 22 германские дивизии и разгромлены почти все румынские дивизии, находившиеся на фронте. Это изменило всю военно-политическую обстановку на Балканах и способствовало победе антифашистского вооружённого восстания в Румынии, которая вышла из войны на стороне Германии и 24 августа объявила ей войну. Наступление Красной Армии осенью 1944 г. на южном направлении оказало непосредственную помощь болгарскому, венгерскому, чешскому, словацкому народам и народам Югославии в их освобождении от оккупации и прогерманских режимов. Советские войска в сентябре пересекли румыно-болгарскую границу, а 9 сентября в Софии под руководством Коммунистической партии Болгарии произошло вооружённое восстание. К власти пришло правительство Отечественного фронта, которое объявило войну Германии. В сентябре – октябре 1944 г. советские войска провели Восточно-Карпатскую операцию, освободили часть Чехословакии и оказали помощь Словацкому национальному восстанию 1944 г. В дальнейшем Красная Армия совместно с перешедшими на сторону антигитлеровской коалиции войсками Румынии, Болгарии, а также союзной Югославии продолжала наступление в целях освобождения Венгрии (Дебреценская операция 1944, Будапештская операция 1944–1945) и Югославии (Белградская операция 1944). В сентябре – ноябре советские войска провели Прибалтийскую операцию 1944 г., завершившуюся освобождением почти всей Прибалтики (29 дивизий разгромлены, около 33 блокированы в Курляндии). В октябре Красная Армия и ВМФ освободили советское Заполярье, северные районы Норвегии (Петсамо-Киркенесская операция 1944). Т. о., советские вооружённые силы в 1944 г. разгромили основные группировки противника. Только за лето и осень противник потерял 1,6 млн человек. Германия лишилась почти всех своих европейских союзников, фронт приблизился к её границам, а в Восточной Пруссии перешагнул их. «На Берлин!». Апрель 1945 г.

«На Берлин!». Апрель 1945 г.

С открытием второго фронта положение Германии ухудшилось. Зажатая в тисках двух фронтов, она уже не могла свободно перебрасывать силы с Запада на Восток, ей пришлось проводить новую тотальную мобилизацию, чтобы в какой-то мере восполнить потери на фронте. В то же время наметилась координация военных действий советских войск с вооружёнными силами союзников. Зимой 1944/1945 г., когда в результате наступления германских войск в Арденнах (Арденнская операция 1944–1945) британо-американские войска попали в тяжёлое положение, по просьбе У. Черчилля советские войска в январе 1945 г., ранее запланированного срока, перешли в наступление от Балтики до Карпат, облегчив положение союзников, и уже в начале февраля вышли на подступы к Берлину.

Советско-германский фронт на весну 1945 г. В январе – 1-й половине апреля 1945 г. в результате стратегического наступления Красной Армии на всём советско-германском фронте (Восточно-Прусская операция, Висло-Одерская операция, Венская операция, Восточно-Померанская операция, Нижнесилезская операция, Верхнесилезская операция) были разгромлены главные группировки германских войск, освобождены почти вся Польша, значительная часть территории Чехословакии, Венгрии, восточная часть Австрии (с Веной). Советские войска вышли к Одеру и захватили Кюстринский плацдарм на левом берегу реки. Германское командование, находясь перед явной угрозой поражения, стремилось вызвать раскол в антигитлеровской коалиции и добиться сепаратного мира с США и Великобританией (некоторые представители правящих кругов этих государств втайне от СССР пытались вести переговоры с Германией). Победы РККА способствовали успеху Крымской (Ялтинской) конференции 1945 г. глав правительств СССР, США и Великобритании, на которой были согласованы вопросы, связанные с завершением разгрома Германии и с её послевоенным положением. Было достигнуто соглашение о вступлении СССР в войну против Японии через 3 месяца после окончания войны в Европе. В ходе Берлинской операции 1945 г. советские войска овладели столицей Германии, разгромили 93 дивизии противника и много отдельных частей, взяли в плен около 480 тыс. человек, захватили большое количество боевой техники. Продолжая наступление, части РККА встретились с войсками союзников на реке Эльба. Берлинская операция характеризовалась исключительно высокой напряжённостью борьбы с обеих сторон; была подготовлена и проведена Красной Армией на основе всестороннего учёта и творческого использования накопленного в ходе войны опыта. 8 мая 1945 г. в Карлсхорсте (пригород Берлина) был подписан Акт о капитуляции Германии. 6–11 мая советские войска, оказывая помощь восставшему (1–5 мая) населению Праги и других районов Чехословакии, разгромили германские войска, отказавшиеся капитулировать (Пражская операция 1945). День 9 мая стал Днём Победы над Германией. Великая Отечественная война закончилась полной победой, что в значительной мере предопределило итог 2-й мировой войны. В связи с окончанием войны в Европе 17 июля – 2 августа 1945 г. состоялась Берлинская (Потсдамская) конференция 1945 г. глав правительств СССР, США и Великобритании, на которой были приняты решения по германскому вопросу и проблемам послевоенного мирного урегулирования в Европе.

Советско-германский фронт на весну 1945 г. В январе – 1-й половине апреля 1945 г. в результате стратегического наступления Красной Армии на всём советско-германском фронте (Восточно-Прусская операция, Висло-Одерская операция, Венская операция, Восточно-Померанская операция, Нижнесилезская операция, Верхнесилезская операция) были разгромлены главные группировки германских войск, освобождены почти вся Польша, значительная часть территории Чехословакии, Венгрии, восточная часть Австрии (с Веной). Советские войска вышли к Одеру и захватили Кюстринский плацдарм на левом берегу реки. Германское командование, находясь перед явной угрозой поражения, стремилось вызвать раскол в антигитлеровской коалиции и добиться сепаратного мира с США и Великобританией (некоторые представители правящих кругов этих государств втайне от СССР пытались вести переговоры с Германией). Победы РККА способствовали успеху Крымской (Ялтинской) конференции 1945 г. глав правительств СССР, США и Великобритании, на которой были согласованы вопросы, связанные с завершением разгрома Германии и с её послевоенным положением. Было достигнуто соглашение о вступлении СССР в войну против Японии через 3 месяца после окончания войны в Европе. В ходе Берлинской операции 1945 г. советские войска овладели столицей Германии, разгромили 93 дивизии противника и много отдельных частей, взяли в плен около 480 тыс. человек, захватили большое количество боевой техники. Продолжая наступление, части РККА встретились с войсками союзников на реке Эльба. Берлинская операция характеризовалась исключительно высокой напряжённостью борьбы с обеих сторон; была подготовлена и проведена Красной Армией на основе всестороннего учёта и творческого использования накопленного в ходе войны опыта. 8 мая 1945 г. в Карлсхорсте (пригород Берлина) был подписан Акт о капитуляции Германии. 6–11 мая советские войска, оказывая помощь восставшему (1–5 мая) населению Праги и других районов Чехословакии, разгромили германские войска, отказавшиеся капитулировать (Пражская операция 1945). День 9 мая стал Днём Победы над Германией. Великая Отечественная война закончилась полной победой, что в значительной мере предопределило итог 2-й мировой войны. В связи с окончанием войны в Европе 17 июля – 2 августа 1945 г. состоялась Берлинская (Потсдамская) конференция 1945 г. глав правительств СССР, США и Великобритании, на которой были приняты решения по германскому вопросу и проблемам послевоенного мирного урегулирования в Европе.

Военно-политические итоги войны

Победа СССР в Великой Отечественной войне имела всемирно-историческое значение. Отразив нападение нацистской Германии и её сателлитов, СССР внёс решающий вклад в их окончательный разгром и освобождение народов Европы от германской оккупации и фашистских режимов.  Бывший начальник Верховного главнокомандования Вермахта Вильгельм Кейтель подписывает Акт о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил. Ночь с 8 на 9 мая 1945.

Фото: Георгий Петрусов / РИА НовостиОколо 7 млн советских воинов участвовали в освобождении 10 европейских стран. Великая Отечественная война была тяжелейшей из всех войн мировой истории. СССР потерял в ней около 27 млн человек (часть из них – гражданское население, погибшее в германских лагерях смерти). Эти потери составили 40% всех людских потерь во 2-й мировой войне. Около 1 млн советских воинов отдали свои жизни при освобождении народов Европы. Согласно заключению Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, оккупанты полностью или частично разрушили свыше 1,7 тыс. городов и посёлков, свыше 70 тыс. сёл и деревень СССР, только прямой материальный ущерб государству и населению составил 679 млрд руб. (в ценах 1941). Материальные потери советских вооружённых сил по основным видам вооружения достигли: около 96,5 тыс. танков и САУ, свыше 317,5 тыс. орудий и миномётов, около 88,3 тыс. боевых самолётов. На советско-германском фронте были разгромлены и пленены 607 дивизий противника, тогда как союзники за всё время войны разгромили и пленили 176 дивизий. Безвозвратные потери Германии и её союзников на советско-германском фронте составили свыше 8,6 млн человек (80% общих потерь). На советско-германском фронте была уничтожена и основная часть военной техники противника – до 75% танков и штурмовых орудий, свыше 75% самолётов, 74% орудий и миномётов.

Бывший начальник Верховного главнокомандования Вермахта Вильгельм Кейтель подписывает Акт о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил. Ночь с 8 на 9 мая 1945.

Фото: Георгий Петрусов / РИА НовостиОколо 7 млн советских воинов участвовали в освобождении 10 европейских стран. Великая Отечественная война была тяжелейшей из всех войн мировой истории. СССР потерял в ней около 27 млн человек (часть из них – гражданское население, погибшее в германских лагерях смерти). Эти потери составили 40% всех людских потерь во 2-й мировой войне. Около 1 млн советских воинов отдали свои жизни при освобождении народов Европы. Согласно заключению Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, оккупанты полностью или частично разрушили свыше 1,7 тыс. городов и посёлков, свыше 70 тыс. сёл и деревень СССР, только прямой материальный ущерб государству и населению составил 679 млрд руб. (в ценах 1941). Материальные потери советских вооружённых сил по основным видам вооружения достигли: около 96,5 тыс. танков и САУ, свыше 317,5 тыс. орудий и миномётов, около 88,3 тыс. боевых самолётов. На советско-германском фронте были разгромлены и пленены 607 дивизий противника, тогда как союзники за всё время войны разгромили и пленили 176 дивизий. Безвозвратные потери Германии и её союзников на советско-германском фронте составили свыше 8,6 млн человек (80% общих потерь). На советско-германском фронте была уничтожена и основная часть военной техники противника – до 75% танков и штурмовых орудий, свыше 75% самолётов, 74% орудий и миномётов.

На протяжении всей войны фронт и тыл представляли собой единый многонациональный боевой лагерь. Победа в Великой Отечественной войне была обеспечена военно-экономическим превосходством СССР над Германией и её союзниками. За годы войны советская промышленность произвела оружия и военной техники в 2 раза больше и лучшего качества, чем Германия. С 1 июля 1941 по 1 сентября 1945 гг. в СССР было выпущено 112,1 тыс. боевых самолётов, около 102,8 тыс. танков и САУ, свыше 830 тыс. орудий и миномётов. Большой вклад в организацию военной экономики внесли наркомы Б. Л. Ванников, В. В. Вахрушев, П. Н. Горемыкин, А. И. Ефремов, А. Г. Зверев, В. А. Малышев, П. И. Паршин, М. Г. Первухин, И. Ф. Тевосян, Д. Ф. Устинов, А. И. Шахурин и др. Советские вооружённые силы за 1941–1945 гг. получили свыше 10 млн т продовольствия и фуража, около 13,5 млн т другого имущества. Сельское хозяйство, несмотря на все трудности военного времени, за 1941–1944 гг. дало стране около 70 млн т зерна. Колоссальную нагрузку вынес в войне транспорт. Железнодорожные перевозки, на долю которых пришлось 85% всего грузооборота, доставили фронту свыше 19 млн вагонов грузов. Результаты деятельности АН СССР и других научных учреждений позволили непрерывно расширять производственную и сырьевую базу, фронт работ по конструированию и модернизации военной техники, её массовому производству. Централизованная система государственного управления подчинила деятельность всех партийных, советских, хозяйственных органов решению главной задачи – защиты Отечества и разгрома врага, полностью мобилизовала ресурсы государства, добилась обеспечения выпуска необходимого количества военной продукции, но в то же время удовлетворение нужд фронта привело к резкому ухудшению материального положения внутри страны. Несмотря на это, добровольная финансовая помощь трудящихся государству позволила дополнительно направить на фронт 2565 самолётов, несколько тысяч танков и много другой военной техники. Поступления денежных средств от населения в Фонд обороны, в Фонд Красной Армии и др., по займам и лотереям составили свыше 100 млрд руб. Существенный материальный и духовный вклад в общее дело внесла РПЦ. Сохранить веру в победу помогали народу писатели, артисты, художники, музыканты. Свою лепту в общее дело борьбы с нацизмом внесли и многие соотечественники в эмиграции, принявшие участие в Движении Сопротивления. В годы войны США (в меньшей степени Великобритания и Канада) оказывали СССР помощь по т. н. программе ленд-лиза. Хотя поставки основных видов вооружения составили сравнительно небольшую долю общего объёма советского военного производства (по самолётам – 13%, по танкам – 7%, по зенитным орудиям – 2%), важное значение имели поставки автомобильной техники (около 427 тыс. автомобилей), горючего, продовольствия и технологических материалов (станков, паровозов, рельсов и т. п.).

Маршал Советского Союза Георгий Жуков и заместитель главнокомандующего союзными экспедиционными силами маршал Артур Теддер подписывают Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Ночь с 8 на 9 мая 1945.

Фото: Щербаков / РИА НовостиЗа подвиги на фронтах Великой Отечественной войне свыше 11 тыс. советских воинов удостоены звания Героя Советского Союза, 104 из них получили это звание дважды, а Г. К. Жуков, И. Н. Кожедуб и А. И. Покрышкин – трижды. Четыре Героя Советского Союза – артиллеристы А. В. Алёшин, Н. И. Кузнецов, лётчик И. Г. Драченко и командир стрелкового взвода П. Х. Дубинда – были награждены также орденами Славы трёх степеней. Орденами и медалями были награждены свыше 7 млн человек. За время войны награждены орденами и медалями свыше 204 тыс. тружеников тыла, 201 человек получил звание Героя Социалистического Труда, свыше 16 млн трудящихся награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Маршал Советского Союза Георгий Жуков и заместитель главнокомандующего союзными экспедиционными силами маршал Артур Теддер подписывают Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Ночь с 8 на 9 мая 1945.

Фото: Щербаков / РИА НовостиЗа подвиги на фронтах Великой Отечественной войне свыше 11 тыс. советских воинов удостоены звания Героя Советского Союза, 104 из них получили это звание дважды, а Г. К. Жуков, И. Н. Кожедуб и А. И. Покрышкин – трижды. Четыре Героя Советского Союза – артиллеристы А. В. Алёшин, Н. И. Кузнецов, лётчик И. Г. Драченко и командир стрелкового взвода П. Х. Дубинда – были награждены также орденами Славы трёх степеней. Орденами и медалями были награждены свыше 7 млн человек. За время войны награждены орденами и медалями свыше 204 тыс. тружеников тыла, 201 человек получил звание Героя Социалистического Труда, свыше 16 млн трудящихся награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Победа в Великой Отечественной войне была обеспечена также превосходством советских вооружённых сил над вермахтом в боевой мощи, морально-политических качествах, организационном строительстве и военном искусстве. Несмотря на тяжёлые поражения первых лет, Красная Армия переломила ход войны и добилась победы над врагом. За годы войны выросла блестящая плеяда полководцев и флотоводцев, которые успешно осуществляли руководство крупными операциями и были награждены высшим военным орденом «Победа» – А. М. Василевский, Г. К. Жуков (оба – дважды), А. И. Антонов, Л. А. Говоров, И. С. Конев, Р. Я. Малиновский, К. А. Мерецков, К. К. Рокоссовский, С. К. Тимошенко и Ф. И. Толбухин. Дважды орденом «Победа» был награждён и И. В. Сталин.

В результате победы в Великой Отечественной войне вырос авторитет СССР в мире, расширились его связи с другими государствами (дипломатические отношения с 25 государствами к началу войны, с 49 – по окончании). Коренным образом изменилась расстановка военно-политических сил в мире.

Великая Отечественная война ещё раз подтвердила, что решающей силой истории и главным творцом победы в войне является народ. Она убедительно показала, что сила народа в его единении, его духовной сплочённости, в справедливости тех целей, во имя которых народ ведёт вооружённую борьбу.