Паралич

Парали́ч (от греч. παράλυσις – ослабление, расслабление), нарушение двигательной функции в виде полной утраты произвольных движений в тех или иных группах мышц.

Виды параличей, этиология и клиническая картина

В зависимости от распространённости нарушения двигательной функции различают моноплегии (в одной конечности), гемиплегии (в конечностях одной половины тела), параплегии (в симметричных конечностях; верхняя параплегия – в верхних конечностях, нижняя параплегия – в нижних конечностях), триплегии (в трёх конечностях) и тетраплегии (во всех четырёх конечностях).

При некоторых видах паралича могут возникать непроизвольные автоматизированные защитные движения, патологические содружественные движения (патологические синкинезии).

Паралич возникает вследствие поражения путей и центров, обеспечивающих произвольные движения и относящихся к пирамидной системе. Перерыв или блокирование нервных импульсов от коры больших полушарий головного мозга до иннервируемой мышцы на любом уровне вызывает паралич или парез.

Выделяют центральные и периферические параличи, которые отличаются разной степенью сегментарной рефлекторной активности. При периферическом параличе происходит прекращение рефлекторной деятельности на уровне поражения. При центральном параличе возникает резкое повышение сегментарной рефлекторной деятельности, основные неврологические проявления – мышечная гипертония, повышение сухожильных рефлексов, появление патологических и защитных рефлексов, синкинезии, снижение кожных рефлексов. Повышение тонуса мышц происходит по спастическому типу: при пассивном сгибании и разгибании конечности сопротивление мышц в большей мере определяют в начале движения, затем оно снижается (симптом складного ножа).

При спастическом параличе тонус мышц повышен неравномерно в мышцах-антагонистах: в верхней конечности преобладает тонус мышц-сгибателей, а в нижней конечности – мышц-разгибателей. В связи с этим рука согнута в локтевом, лучезапястном и кистевом суставах и обычно прижата к туловищу, а нога резко разогнута в коленном и голеностопном суставах, стопа оттянута вниз, что заставляет больного при ходьбе совершать этой ногой маховое движение в виде полукруга.

Повышение сухожильных рефлексов вызывает резкое расширение рефлексогенных зон и появление спонтанных или вызванных клонусов кисти, надколенника, стопы и других частей тела. Возникают патологические рефлексы.

Ряд проявлений центрального паралича (мышечная гипертония, гиперрефлексия, патологические рефлексы и др.) являются физиологическими (нормальными) для новорождённых и детей первых месяцев жизни.

Центральный паралич (пирамидный паралич, спастический паралич) обусловлен поражением двигательных нейронов коры головного мозга и/или отходящих от них корково-спинномозговых или корково-ядерных волокон при различных заболеваниях.

Периферический паралич характеризуется снижением мышечного тонуса вплоть до атонии, ослаблением или отсутствием сухожильных рефлексов, атрофией денервированных (лишённых нервной проводимости и регуляции) мышц. Может возникать при невритах черепных и спинномозговых нервов, миелите, плекситах, травматических и сосудистых поражениях спинного мозга и периферической нервной системы.

Диагностика и лечение

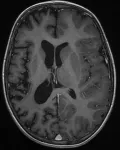

Диагностика паралича основана на клинической картине, а также данных инструментальных методов исследований (рентгеновской компьютерной и магнитно-резонансной томографий, эхоэнцефалографии, рентгенографии черепа и позвоночника, радиоизотопных и других методов исследования нервной системы).

В терапии паралича используют лекарственные, физиотерапевтические, хирургические и другие виды лечения.