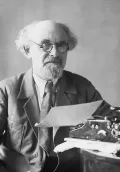

Пришвин Михаил Михайлович

При́швин Михаи́л Миха́йлович [23.1(4.2).1873, село Хрущёво, Соловьёвская волость, Елецкий уезд, Орловская губерния, ныне Елецкий район, Липецкая область – 16.1.1954, Москва], русский писатель.

Родился в купеческой семье. Учился в Елецкой гимназии (1883–1889), где преподавал В. В. Розанов (в дальнейшем Пришвин испытал влияние его прозы); в 1893 г. поступил на агрономическое отделение химического факультета Рижского политехникума (ныне Рижский технический университет). С 1896 г. в Риге активно участвовал в деятельности марксистского кружка «подготовки пролетарских вождей»: распространял подпольную литературу, переводил сочинения А. Бебеля и Ф. Меринга. В 1897 г. арестован и приговорён к тюремному заключению; весной 1898 г. выслан под надзор полиции в Елец. После окончания срока высылки, не имея права учиться в России, в 1900 г. Пришвин поступил в Лейпцигский университет, посещал лекции в Берлине и Йене; прослушал курсы В. Оствальда, В. Вундта. Увлекался музыкой Р. Вагнера, натурфилософией И. В. Гёте. По окончании в 1902 г. Лейпцигского университета, посетив Париж, вернулся в Россию. Работал агрономом в Тульской губернии, в Клинском уездном земстве, в Петровской сельскохозяйственной академии в Москве. В 1904 г. переехал в Санкт-Петербург; публиковался в научных журналах, составлял популярные пособия по сельскому хозяйству.

Первый рассказ «Домик в тумане», написанный в 1904 г., не сохранился. Дебют в художественной прозе – рассказ «Сашок» (1906). Летом 1906 г. по совету Н. Е. Ончукова отправился в фольклорную экспедицию в Олонецкую губернию; 38 сказок, собранных Пришвиным, вошли в сборник «Северные сказки» (1908) Ончукова. Впечатления от поездки легли в основу первой книги Пришвина – «В краю непуганых птиц: Очерки Выговского края» (1907), где пейзажные зарисовки сочетаются с описаниями хозяйственной деятельности, патриархального быта, религиозных и фольклорных традиций жителей Русского Севера; воссозданы колоритные типы сказителей, воплениц, колдунов, староверов-«скрытников». Летом 1907 г. совершил вторую поездку на Русский Север, результатом которой стала книга «За волшебным колобком: Из записок на крайнем севере России и Норвегии» (1908); в повествовании, стилизованном под народную сказку, проявилась устремлённость Пришвина к «реальности сказки», сближению мечты и действительности, поиску прекрасного в повседневности.

В 1907 г. познакомился с А. М. Ремизовым; начал посещать Религиозно-философские собрания. Летом 1908 г. совершил поездку в заволжские леса на Светлое озеро (ныне озеро Светлояр, Нижегородская область), к легендарному граду Китежу, – месту паломничества староверов; плодом путешествия стала книга «У стен града невидимого» (1909), где живописность и достоверность образов простонародных искателей «истинной веры» (достигаемые во многом воссозданием сочной разговорной речи) сочетаются с раздумьями об исторической трагедии старообрядчества. Поездка в казахские степи за Иртыш в 1909 г. нашла отражение в цикле лирических очерков «Чёрный араб» (1910), в котором окончательно оформилось мастерство Пришвина – его особое умение переплавлять реальные наблюдения в поэтическую картину целостной жизни в родстве с природой. Среди ранних рассказов: «Крутоярский зверь» (1911), «Никон Староколенный», «Иван Осляничек» (оба – 1912), «Цепочка Иисусова» (1915) и др., отразившие влияние прозы Ремизова.

В годы Первой мировой войны 1914–1918 гг. выступал в основном как газетный публицист; дважды ездил корреспондентом на фронт. Февральскую революцию 1917 г. встретил в Петрограде, приняв её как историческую закономерность; к октябрьским событиям отнёсся резко отрицательно, трактуя большевистский переворот в апокалипсических тонах (очерки «Князь тьмы», «Невидимый град», оба – 1917; и др.). 2 января 1918 г. был арестован Чрезвычайной комиссией и две недели провёл в заключении. С весны 1918 г. жил в Хрущёве, посылая в периодику репортажи о разгуле анархии, разграблении помещичьих усадеб, произволе новой власти в провинции. Осенью, получив от крестьян «выдворительную» как бывший владелец имения, Пришвин был вынужден покинуть Хрущёво. Как занесённая снегом дикая Скифия, где разрушен традиционный уклад жизни и идёт драматическая борьба культурных, духовных начал с проснувшимися в человеке «звериными» инстинктами, предстала Россия в автобиографической повести «Мирская чаша» (другое название – «Раб обезьяний», 1922; без купюр опубликована в 1990). В поисках собственного места в новой литературе (но без утраты своего «я») обратился к повседневной жизни простых тружеников: книга очерков «Башмаки: Исследование журналиста» (1925), в которой конкретные наблюдения над профессиональной деятельностью людей труда, полные познавательного интереса, обретают высокохудожественную литературную форму.

Естественным в 1920-е гг. выбором относительно свободной сферы для творчества, устремлённого к подвижническому отстаиванию органических основ жизни, стало для Пришвина обращение к теме природы. На основе дневниковых записей создан цикл очерков «Родники Берендея» (1925), сочетающий поэтичные наблюдения над природой с глубокими жизнеутверждающими философскими раздумьями. Одно из главных произведений – автобиографический роман «Кащеева цепь» (1927) о становлении в человеке творческой личности. Тема творчества – одна из центральных в книге «Журавлиная родина: Повесть о неудавшемся романе» (1930). В лирической повести-поэме «Жень-шень (Корень жизни)» (1933) природа постигнута как сплошь личностная и требующая от человека любовного понимания.

С 1937 г. жил в Москве. В 1940 г. женился на Валерии Дмитриевне Лебедевой (урождённой Лиорко), оказавшей существенное влияние на укрепление христианских ориентиров мировоззрения и творчества Пришвина, а позднее сыгравшей ведущую роль в раскрытии его подлинного образа как художника-мыслителя.

В 1940 г. началась, но была неожиданно прервана публикация наиболее поэтического произведения Пришвина – поэмы о любви «Фацелия», составленной из дневниковых миниатюр (вошла в книгу «Лесная капель», 1943). Военные впечатления отразили «Повесть нашего времени» (1944), сказка-быль «Кладовая солнца» (1945).

В мае 1946 г. приобрёл дом в деревне Дунино близ Звенигорода, где проводил большую часть года (ныне Дом-музей Пришвина). В послевоенные годы напряжённо работал над проникнутым религиозно-философской символикой романом-сказкой «Осударева дорога», начатым в 1933 г. (завершён в 1952, опубликован в 1957), который рассматривал как итоговое произведение. Форма «сказки», характерная для послевоенного творчества Пришвина, открывала широкие возможности сближения мечты и действительности, освоения и преображения жизни, творчества «небывалого». Романтике поздней прозы сопутствуют особенности повествовательной манеры – задушевность тона, доверительность интонации, обращение к читателю как к другу, приглашаемому к сотворчеству.

Восприятие Пришвина преимущественно как этнографа-путешественника и охотника, писателя для детей, культивировавшееся советской критикой при жизни писателя, стало претерпевать существенные изменения лишь со 2-й половины 1980-х гг. с началом публикации без цензурных купюр его «Дневников», которые Пришвин ценил выше всего им написанного. Беспримерные как по хронологическому охвату (1905–1954), так и по общему объёму, почти каждодневные записи представляют собой не только лирико-философский комментарий к жизни и творчеству писателя, но и уникальную по богатству исторического материала, художественной достоверности и глубине осмысления потаённую летопись трагической эпохи. В дневниках Пришвин предстаёт не только как художник и публицист, но прежде всего как оригинальный мыслитель, разрабатывавший основанную на христианском учении универсальную этическую философию, перекликающуюся с идеями В. И. Вернадского, А. А. Ухтомского, М. М. Бахтина, А. Ф. Лосева.