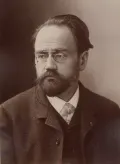

Золя Эмиль

Золя́ Эми́ль, Эмиль Эдуар Шарль Антуан Золя (Émile Édouard Charles Antoine Zola) (2.4.1840, Париж – 29.9.1902, там же), французский писатель.

Отец – итальянский инженер, мать – француженка. Детство провёл в Экс-ан-Провансе. Учился в коллеже (1852–1857); под влиянием романтиков В. Гюго, А. де Мюссе начал писать стихи, познакомился с П. Сезанном. В 1858 г. переехал в Париж, поступил в лицей (не окончил). Дебютировал сказкой «Фея любви» («La fée amoureuse», 1859). Нуждаясь в средствах, брался за случайные заработки; в 1862–1866 гг. служил в издательстве Hachette, занимался литературной и художественной критикой; сблизился с артистической богемой. В сборнике рассказов «Сказки Нинон» («Contes à Ninon», 1864) заметен отход от романтизма.

Первый роман Золя – автобиографическая «Исповедь Клода» («La confession de Claude», 1865) повествует о трагических взаимоотношениях молодого художника и падшей женщины. На формирование зрелой манеры Золя оказали влияние идеи И. Тэна, К. Бернара, живопись Э. Мане и ранних импрессионистов (искусство которых Золя защищал в художественно-критических статьях), творчество Г. Флобера, Э. и Ж. де Гонкуров, с которыми Золя был лично знаком, а также О. де Бальзака.

В 1867 г. вышел роман «Тереза Ракен» («Thé rè se Raquin») – о брутальной страсти, любви как «болезни»; предисловие к его второму изданию (1868) стало программой натурализма, принципы которого Золя, считавший себя основателем новой литературной школы, раскрыл позднее в книгах «Экспериментальный роман» («Le roman experimental», 1880), «Романисты-натуралисты» («Les romanciers naturalistes», 1881), «Натурализм в театре» («Naturalisme au théâtre», 1881). Творчество, по мнению Золя, сродни научному исследованию: оно интерпретирует человека как биологическое существо, подчиняющееся законам физиологии, наследственности. Персонажи Золя находятся в вечном плену у своего рода биологического «рока», хотя и пытаются с ним бороться. Социум в целом у Золя уподоблен организму, также существующему по биологическим законам.

Эти идеи получили развитие в цикле из 20 романов «Ругон-Маккары. Естественная и социальная история одной семьи при Второй империи» («Les Rougon-Macquart. Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le second empire», 1871–1893). В истории семьи, одна ветвь которой деградирует, а другая преуспевает, Золя отображает становление и гибель империи Наполеона III, поражённой социально-биологическим вырождением, которое проявляется в безудержной жажде наживы, насилии над человеческой природой. Каждый роман, рисуя очередной акт этой драмы, даёт панораму разных сословий (от пролетариев, крестьян, люмпенов до правящих кругов), профессий (прачка, машинист поезда, художник и др.), общественных недугов (проституция, пьянство, неврозы, бытовые преступления и др.), катаклизмов (шахтёрский бунт, франко-прусская война 1870–1871, техногенные катастрофы и др.). Наиболее значительные романы цикла – «Чрево Парижа» («Le ventre de Paris», 1873), «Проступок аббата Муре» («La faute de l’abbé Mouret», 1875), «Западня» («L’assommoir», 1877), «Страница любви» («Une page d’amour», 1878), «Жерминаль» («Germinal», на русском языке издан в 1884, на французском языке – в 1885), «Земля» («La terre», 1887), «Человек-зверь» («La bête humaine», 1890), «Разгром» («La débâcle», 1892) и др. повествуют об искажении подлинной сути любви, семейных отношений под влиянием ложной морали; вместе с тем в них выражена вера в обновляющую силу эволюции, в «регенерацию» универсума.

В романе «Творчество» («L’œuvre», 1886) отражены становление и кризис импрессионизма (с которым Золя ассоциировал свою писательскую манеру); творчество предстаёт в нём как поединок художника с природой, в ходе которого искусство обособляется от неё и в своей автономности воспринимается отныне как нечто «противоестественное». Роман «Нана» («Nana», 1880) о «жрицах любви» поразил современников аллегорическими образами современного апокалипсиса, надругания над имперскими святынями. Под впечатлением от религиозной проповеди Л. Н. Толстого Золя создал циклы романов «Три города» («Les trois villes», 1894–1898) и «Четыре Евангелия» («Les quatre Évangiles», 1899–1903).

В 1897 г. Золя встал на защиту ложно обвинённого в шпионаже офицера А. Дрейфуса, выступив с открытым письмом к президенту Франции «Я обвиняю» («J’accuse», 13 января 1898). Золя писал также новеллы, пьесы, делал сценические переложения своих романов.

Открытое письмо Эмиля Золя «Я обвиняю» в ежедневной газете «L’Aurore». 13 января 1898 г. Национальная библиотека Франции, Париж. © gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de FranceХудожественная программа Э. Золя в 1870-е гг. вызвала общественный скандал, но к концу 1880-х гг. утвердилась во французской прозе. Её основные принципы – свободный, ничем не ограниченный выбор тем; обращение к современной, в том числе низовой городской жизни; внимание к телесности, эротике, но в то же время и к новейшим достижениям технического прогресса (которыми Золя, как поэт города, восхищался); на стилистическом уровне – повышенная визуальная выразительность письма, стремление к созданию ярких зрительных образов. Синтезируя в своём творчестве черты романтизма (апология прав творческой личности, по-прометеевски борющейся с природой; отчасти мистическое отношение к тайнам «крови»), натурализма, импрессионизма (зарисовки города в романе «Чрево Парижа») и символизма (трактовка «гибели империи» как социальной и космологической катастрофы), Золя искусно соединил объективизм и лиричность (роман «Страница любви»), документальность и миф (образ Астарты-Венеры в романе «Нана»).

Открытое письмо Эмиля Золя «Я обвиняю» в ежедневной газете «L’Aurore». 13 января 1898 г. Национальная библиотека Франции, Париж. © gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de FranceХудожественная программа Э. Золя в 1870-е гг. вызвала общественный скандал, но к концу 1880-х гг. утвердилась во французской прозе. Её основные принципы – свободный, ничем не ограниченный выбор тем; обращение к современной, в том числе низовой городской жизни; внимание к телесности, эротике, но в то же время и к новейшим достижениям технического прогресса (которыми Золя, как поэт города, восхищался); на стилистическом уровне – повышенная визуальная выразительность письма, стремление к созданию ярких зрительных образов. Синтезируя в своём творчестве черты романтизма (апология прав творческой личности, по-прометеевски борющейся с природой; отчасти мистическое отношение к тайнам «крови»), натурализма, импрессионизма (зарисовки города в романе «Чрево Парижа») и символизма (трактовка «гибели империи» как социальной и космологической катастрофы), Золя искусно соединил объективизм и лиричность (роман «Страница любви»), документальность и миф (образ Астарты-Венеры в романе «Нана»).

Новаторство Золя имело мировой резонанс и во многом предопределило поэтику социального романа 20 в. В России произведения Золя активно переводились с 1870-х гг.; в 1875–1880 гг. (при посредничестве И. С. Тургенева) Золя сотрудничал с журналом «Вестник Европы». В 20 в. романы Золя многократно экранизировались крупнейшими режиссёрами (Ж. Ренуар, Ж. Дювивье, М. Карне, Р. Клеман и др.), создавались фильмы на основе его биографии («Жизнь Эмиля Золя», 1937).

Награждён орденом Почётного легиона (1888).

Умер в результате несчастного случая, отравившись угарным газом.