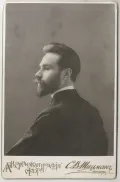

Брюсов Валерий Яковлевич

Брю́сов Вале́рий Я́ковлевич [1(13).12.1873, Москва – 9.10.1924, там же], русский поэт, прозаик, драматург, литературный критик, литературовед, переводчик, общественный деятель.

Из купеческой семьи; получил воспитание в традициях «шестидесятников», демократов и атеистов. Брат А. Я. Брюсова и Н. Я. Брюсовой. Обучался в гимназиях Ф. И. Креймана (1885–1890) и Л. И. Поливанова (окончил в 1893). В 1899 г. окончил историко-филологический факультет Московского университета. В 1897 г. женился на И. М. Брюсовой, ставшей его ближайшим помощником в литературных делах.

С 7 лет писал стихи, создавал рукописные журналы, заполняя их собственными произведениями. Первая публикация – «Письмо в редакцию» детского журнала «Задушевное слово» (1884. № 16, подпись: Вася Брюсов).

Оригинальное поэтическое творчество Брюсова началось в 1892–1893 гг. с освоения опыта французских символистов и декадентов, прежде всего П. Верлена; обращался к «вызывающим» экзотическим и эротическим темам, эстетизации безобразного в духе Ш. Бодлера, экспериментировал со стихотворными формами.

Дебютировал в печати составленными и изданными им сборниками «Русские символисты» (выпуск 1–3, 1894–1895), которые задумывались как хрестоматия новейших поэтических течений; включил в них собственные тексты (под различными псевдонимами), переводы, а также отредактированные им стихотворения других авторов. Эти сборники и сборник стихов «Chefs d’œuvre» («Шедевры», 1895) принесли Брюсову скандальную славу, вызвали осуждение и нападки критики, отказавшейся воспринимать его как серьёзное литературное явление. Несмотря на отсутствие доступа в периодические издания, выпущенные за свой счёт поэтические сборники «Chefs d’œuvre» («Шедевры», второе издание, отличное от первого, 1896) и «Me eum esse» («Это – я», 1897) и общение с К. Д. Бальмонтом, А. М. Добролюбовым, Д. С. Мережковским, З. Н. Гиппиус, Ф. Сологубом и др. оказали решающее влияние на формирование русского символизма как литературного направления.

К концу 1890-х гг. окончательно сложилась поэтическая манера Брюсова, отошедшего от крайностей декадентства. Для его поэзии, мало менявшейся с годами, характерно обращение к мифологическим, историческим и урбанистическим темам, эротическая лирика в сочетании с картинами природы и философскими медитациями, риторический пафос, ориентация на традиции русской лирики 19 в.: сборники «Tertia vigilia» («Третья стража», 1900), «Urbi et orbi» («Городу и миру», 1903), «Stephanos» («Венок», 1906), «Все напевы» (1909), «Зеркало теней» (1912).

Как идейный руководитель первого в России модернистского издательства «Скорпион» (с 1900) и журнала «Весы» (1904–1908) Брюсов стал ключевой фигурой символизма и способствовал его признанию в литературных кругах. Собрание стихов «Пути и перепутья» (3 тома, 1908–1909) закрепило за ним репутацию одного из виднейших современных поэтов России.

Не разделяя духовные и религиозные искания многих символистов, в 1910 г. отошёл от этого движения. В 1910–1912 гг. руководил литературным отделом журнала «Русская мысль». Для поэзии Брюсова 1910-х гг. характерны самоповторы и усиление ориентации на классические традиции (сборники «Семь цветов радуги», 1916; «Девятая Камена», подготовлен в 1917, опубликован в 1973; «Последние мечты», 1920) в сочетании с формальными экспериментами: анонимный сборник от лица женщины «Стихи Нелли» (1913), хрестоматия «Опыты по метрике и ритмике, по евфонии и созвучиям, по строфике и формам» (1918). Незаконченная книга «Сны человечества» (1973) задумана, по словам автора, как «лирические отражения жизни всех времён и всех стран» (Собрание сочинений. Т. 2. Москва, 1973. С. 460).

С 1920 г. поэтическая манера Брюсова испытала значительное влияние авангардизма, творческого диалога с поэтами младших поколений и реалий революционной эпохи: сборники «В такие дни» и «Миг» (оба 1921). Последним его экспериментом стала попытка создания «научной поэзии» – соединения новейших научных знаний с авангардистской поэтикой: сборники «Дали» (1922) и «Меа» («Спеши», 1924).

Первые прозаические опыты (не опубликованы) относятся к авантюрному, историческому и фантастическому (повесть «Гора звезды», 1899, опубликована в 1973) жанрам. Для новеллистики Брюсова-символиста (сборник «Земная ось», 1907; дополненное издание 1910) характерны темы эротики, пограничных состояний сознания, психических аномалий. Первый роман «Огненный ангел» (1907–1908) – историческое повествование в форме псевдодокумента (действие разворачивается в Германии в начале 1530-х), снабжённого многочисленными комментариями, и одновременно «роман с ключом», где отражены личные отношения автора с Н. И. Петровской и А. Белым. Произведение встретило восторженные отзывы критиков разных направлений (сюжет романа лёг в основу оперы «Огненный ангел» С. С. Прокофьева, 1955). Сборник рассказов «Ночи и дни» (1913) автор определил как попытку «всмотреться в особенности психологии женской души» (см. авторское Предисловие к сборнику). Изучение истории Римской империи периода упадка и борьбы язычества и христианства отразилось в романах «Алтарь Победы» (1911–1912) и «Юпитер поверженный» (не закончен, опубликован в 1934), в повести «Рея Сильвия» (1914). Незаконченными остались роман из современной жизни «Стеклянный столп» (опубликован в 1976), психологическая повесть «Шарá» (опубликована в 1996), исторические, детективные и научно-фантастические рассказы (опубликованы 1934, 1976 и 1998). Автобиографические повести «Декадент» (1894, опубликована в 2004), «Медиум» (варианты заглавия – «Берег» и «Декаденты», 1890-е, не закончена, опубликована в 1997), «Моя юность» (1900, не закончена, опубликована с купюрами в 1927, полностью в 1994).

Драматургия Брюсова, по большей части не изданная при жизни, важная часть его литературного наследия. В пьесе «Учитель» (1892, опубликована в 2017) переосмыслена евангельская история Христа; в пьесе «Декаденты» (1893, опубликована в 2014) изображены отношения Верлена и А. Рембо. В 1890-х гг. экспериментировал с «пьесами для чтения» в духе М. Метерлинка. Наибольшую известность принесли пьесы «Земля. Сцены будущих времён» (1905), антиутопия о гибели гипертехнологического мира и «Протесилай умерший» (1913), в которой переосмыслен миф о Лаодамии в форме греческой трагедии. Возможности межпланетных путешествий посвящена пьеса «Пироэнт» (1916, опубликована в 2002). Футурологическая антиутопия «Диктатор», написанная в 1921 г., была запрещена цензурой (опубликована в 1986).

Первые литературно-критические опыты В. Я. Брюсова связаны с осмыслением творческого опыта и эстетики французских символистов и современного состояния русской поэзии. В трактате «О искусстве» (1899) и программных статьях («Истины. Начала и намёки», 1901; «Ненужная правда», 1902; «Ключи тайн», 1903; «Священная жертва», 1905, и др.) выступил как идеолог «нового искусства»: провозгласил принцип множественности истин, абсолютную идейную и духовную свободу художника, приоритет интуиции над разумом в процессе познания и творчества, отказ от натуралистического изображения реальности; отрицал религиозное «теургическое» значение искусства и остался чужд исканиям «нового христианства».

В журналах «Весы» (1904–1908) и «Русская мысль» (1909–1914) рецензировал новинки русской и зарубежной литературы, преимущественно поэзии, делая акцент на форме, а не на идейном содержании; уделял внимание новейшим течениям (акмеизм, футуризм); статьи о русской поэзии частично собраны в книгу «Далёкие и близкие» (1912). Среди поэтов, называвших Брюсова своим учителем, М. А. Волошин, С. М. Соловьёв, В. Ф. Ходасевич, Н. С. Гумилёв, В. Г. Шершеневич, Г. А. Шенгели, С. В. Шервинский.

Для его поздней критики (1920–1923) характерны отказ от прежних позиций, борьба с пассеизмом (резкая критика книг символистов, А. А. Ахматовой, О. Э. Мандельштама, Ходасевича и др.), анализ новых поэтических направлений, сочувственное отношение к «пролетарской поэзии».

Интерес к историко-литературным исследованиям появился у Брюсова в гимназические годы под влиянием Л. И. Поливанова. С 1899 г. печатался в журнале П. И. Бартенева «Русский архив». Изучал жизнь и творчество А. С. Пушкина (основные работы собраны в книгу «Мой Пушкин», 1929), Ф. И. Тютчева, К. К. Павловой (подготовил собрание её сочинений в двух томах, 1915), Верлена (вступительная статья к «Собранию стихов», 1911). Статья «Испепелённый» (1909) о Н. В. Гоголе как фантасте вызвала протест либеральной общественности.

Занимался изучением русского стиха («История русской лирики», 1890-е, не закончена, опубликованы фрагменты; «Наука о стихе. Метрика и ритмика», 1919; «Основы стиховедения», 1924). Автор статей по истории античной (Вергилий, Авсоний и др.), французской (А. де Виньи, А. де Мюссе и др.) и армянской литературы (очерк «Поэзия Армении и её единство на протяжении веков», 1916). С работой над антологией «Поэзия Армении с древнейших времён до наших дней» (1916) связана книга «Летопись исторических судеб армянского народа от 6 в. до Р. Хр. по наше время» (1918). В исследовании «Учители учителей. Древнейшие культуры человечества и их взаимоотношение» (1917) выступил как пионер российской атлантологии.

Переводил с подлинника стихотворения римских (сборник «Erotopaegnia», 1917), французских поэтов (антология «Французские лирики 19 века», 1909, дополненное издание 1913), Э. Верхарна («Поэмы», 1923), Дж. Г. Байрона, Э. По («Полное собрание поэм и стихотворений», 1924), драматургию Ж.-Б. Расина («Федра», опубликована в 1940), Мольера («Амфитрион», 1913), Метерлинка («Пеллеас и Мелизанда», 1907), Верхарна («Елена Спартанская», 1909), Г. Д’Аннунцио («Франческа да Римини», в соавторстве с Вяч. И. Ивановым, 1909), О. Уайльда («Герцогиня Падуанская», 1911), Р. Роллана («Лилюли», 1923); с подстрочника – стихотворения армянских, латышских и финских поэтов. Много лет работал над переводами «Фауста» И. В. Гёте (первая часть опубликована в 1928, вторая часть не опубликована), «Энеиды» Вергилия (не закончен, опубликован в 1933; оставшуюся часть перевёл С. М. Соловьёв).

Политические взгляды Брюсова, сформировавшиеся под влиянием отца-«шестидесятника», в конце 1890-х гг. эволюционировали в сторону «географического патриотизма» (авторское определение), что в сочетании с представлением о неизбежном конфликте западной и восточной цивилизаций (статьи «Метерлинк-утешитель», 1905, опубликована в 1993; «Новая эпоха во всемирной истории», 1913) привело его к поддержке русско-японской войны 1904–1905 гг. Во время Революции 1905–1907 гг. одобрял выступления против самодержавия, критиковал Манифест 17 октября 1905 г., но выступил против В. И. Ленина, видя в программе большевиков стремление к диктатуре (статья «Свобода слова», 1905).

К концу 1900-х гг. приобрёл статус респектабельного литературно-общественного деятеля: с 1902 г. член, в 1909–1918 гг. председатель дирекции Московского литературно-художественного кружка и редактор его «Известий» (1913–1915); руководитель Общества свободной эстетики (1906–1917). В августе 1914 – мае 1915 гг. военный корреспондент газеты «Русские ведомости» в Польше и Галиции.

Приветствовал Февральскую революцию 1917 г., призывал к национальному единству (статья «О новом русском гимне», 1917) и скорейшему окончанию войны (брошюра «Как прекратить войну», 1917). В 1917 г. возглавил Комитет по регистрации произведений печати в Москве, затем отделение Российской книжной палаты (до 1919). Отрицательно отнёсся к Октябрьской революции 1917 г. и разгону Учредительного собрания, однако в конце мая 1918 г. начал сотрудничать с А. В. Луначарским с целью наладить отношения между интеллигенцией и новой властью.

Служил в Народном комиссариате просвещения: заведующий библиотечным отделом (1918–1919), заместитель заведующего и заведующий литературным отделом (1919–1921) и редактор его журнала «Художественное слово» (1920–1921), заведующий отделом художественного образования (1921–1924). С февраля 1919 г. кандидат, с мая 1920 г. член Всесоюзной коммунистической партии (большевиков).

В 1915–1917 гг. читал лекции в Университете Шанявского. В 1921–1924 гг. профессор факультета общественных наук 1-го Московского университета (курсы древнегреческой, римской и новейшей русской литератур). В 1922–1924 гг. член Московского городского совета. Основатель, ректор и профессор Высшего литературно-художественного института (1921–1924; с декабря 1923 имени В. Я. Брюсова), где читал курсы античной литературы, энциклопедии стиха, вёл класс поэзии.

Среди других сочинений – мемуарные очерки (сборник «За моим окном», 1913), заметки о путешествиях по Европе, художественная и театральная критика, статьи об оккультизме и спиритизме.

Член и активный деятель Всероссийского союза поэтов со времени его основания (ноябрь 1918), председатель союза (январь – май 1919, июль 1920 – февраль 1921).