Французский язык

Францу́зский язы́к, язык французов, франкошвейцарцев, валлонов, франкоканадцев. Официальный язык Французской Республики (включая заморские территории и департаменты), Княжества Монако; один из официальных языков Швейцарской Конфедерации, Королевства Бельгия, Великого герцогства Люксембург, автономной области Валле-д’Аоста (Италия), Канады, Республики Гаити; единственный или один из официальных языков ряда стран Африки (Бенин, Бурунди, Буркина-Фасо, Габон, Гвинея, Экваториальная Гвинея, Джибути, Камерун, Демократическая Республика Конго, Республика Конго, Кот-д’Ивуар, Мали, Нигер, Руанда, Сенегал, Того, Центральная Африканская Республика, Чад), Индийского океана (Мадагаскар, Сейшельские Острова, Коморские Острова) и Океании (Вануату), союзной территории Пондичерри (Индия). Язык образования и культуры в Ливане, Марокко, Мавритании, Тунисе, Алжире. Группы франкоязычного населения есть в США (Луизиана, штаты Новой Англии). Один из официальных языков ООН, ЮНЕСКО, Европейского союза, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Общее число говорящих около 274 млн человек (2010-е гг., оценка), в том числе во Франции свыше 66,6 млн человек (2016, оценка), в Швейцарии 1,8 млн человек (2012, оценка), Бельгии 4,3 млн человек (2014, оценка), Канаде около 7,2 млн человек (2011, перепись).

Французский язык – один из романских языков (галло-романская группа). Выделяются следующие группы диалектов: северные (нормандский, пикардский, валлонский); западные (анжуйский, мэнский, галло); юго-западные (пуатевинский, сентонжский, ангулемский); центральные (франсийский, туренский, орлеанский, беррийский); юго-восточные (бургундский, бурбонне, франш-конте); восточные (лотарингский, шампанский). Литературный язык сформировался на основе франсийского диалекта (Иль-де-Франс). Хорошо сохранились лишь северные диалекты. Варианты французского языка в Бельгии, Швейцарии и Канаде имеют свои особенности прежде всего в произношении и лексике. В Канаде, кроме того, наблюдаются различия в речи групп франкоязычного населения – квебекцев (провинция Квебек) и акадийцев (Приморские провинции). На основе французского языка на Гаити, Сейшельских Островах, во Французской Гвиане, на Мартинике, в Гваделупе и в других странах сформировался ряд креольских языков (см. также Индоевропейские языки).

В вокализме 16 фонем, противопоставленных по подъёму, ряду, лабиализации и назализации. Среди лабиализованных – y, ə, ø, œ; к носовым относятся ã, ɛ᷉, ɔ̃, œ̃; e muet ‘немое e’ представляет собой фонему, произносимую как [ə] или непроизносимую в зависимости от фонетического окружения и морфологического контекста. В открытом слоге гласные преимущественно закрытые; в закрытом – открытые; долгота позиционная. В консонантизме 17 согласных фонем и 3 полусогласные; аффрикат нет; нормативным является увулярное R. Произношение французского языка отличается чёткостью и напряжённостью артикуляции. Много фонетически кратких (двух- и однофонемных) слов.

Ударение динамическое, окситонное (на последнем слоге). В потоке речи словесного ударения нет, имеется только фразовое ударение: слова сливаются в ритмические группы с ударением на последнем слоге, представляющие собой последовательности интонационно и синтаксически связанных слов. На стыке слов согласные, которые не произносятся, но пишутся, становятся произносимыми перед гласными следующего слова внутри ритмической группы: petit [pti] ‘маленький’ – petit ami [pti tami] ‘маленький друг’.

Устной форме французского языка свойствен аналитизм; большинство грамматических категорий в ней выражается служебными словами. Письменная форма – флективно-аналитическая с элементами агглютинации; в ней сохраняется ряд морфологических грамматических показателей (в имени – -e как показатель жен. рода, -s – как показатель мн. ч.; в глаголе – флексии ед. ч. презенса и имперфекта индикатива). В зависимости от фонологического и синтаксического окружения флексии могут становиться произносимыми.

Французский язык характеризуется высокой степенью морфологической нерегулярности; внутри парадигмы часто встречается чередование основ (например, mou [mu] ‘мягкий’ – molle [mɔl] ‘мягкая’, je peux [pø] ‘я могу’ – nous pouvons [puvɔ̃] ‘мы можем’). Имя обладает категориями рода (мужской и женский) и числа, выражаемыми в основном артиклями [определённый, неопределённый, партитивный (вносящий значение ‘немного, сколько-то’)] и другими детерминативами (см. в 3-м значении) и, ограниченно, варьированием исхода основы (long [lɔ̃] ‘длинный’ – longue [lɔ̃g] ‘длинная’).

В личных субъектных и объектных местоимениях противопоставлены ударные и безударные формы; в 3-м лице сохраняется также противопоставление прямого и косвенного объекта. Имеется неопределённо-личное местоимение on.

Глагол имеет 4 наклонения: индикатив, конъюнктив (сюбжонктив), кондиционал и императив. Состав и принципы построения временнóй системы общероманские. В литературном французском языке – разветвлённая система времён, в том числе сверхсложных. Соблюдается согласование времён с противопоставлением абсолютных и относительных значений. Сложные времена образуются со вспомогательными глаголами avoir ‘иметь’ и être ‘быть’. Выделяются времена, указывающие на близость действия к моменту речи: ближайшее прошедшее (passé immédiat) и ближайшее будущее (future immédiat), образующиеся с глаголами venir ‘приходить’ и aller ‘идти’. В письменной речи сложный перфект (passé composé) и простой перфект (passé simple) противопоставлены как актуальное и неактуальное действие. В устной речи простой перфект не используется. Залоги – активный, пассивный; возвратный, каузативный. Категория вида отсутствует, видовые оппозиции передаются противопоставлением временны́х форм.

Роль аффиксации в словообразовании и словоизменении ограничена по сравнению с другими романскими языками.

Порядок слов фиксированный; в повествовательном предложении порядок прямой, инверсия характерна для вопросительных предложений. При личных формах глагола обязателен выраженный субъект. Приглагольное отрицание двусоставное (двойное): il ne parle pas ‘он не говорит’.

Лексика латинского происхождения. Исконные (народные) слова и книжные заимствования из письменной латыни фонетически различны, что приводит к варьированию основ внутри словообразовательного гнезда; ср. mûr ‘зрелый’ – maturité ‘зрелость’, mois ‘месяц’ – mensuel ‘месячный’. Имеются кельтизмы (заимствования из кельтских языков) и ранние германизмы, как общероманские, так и собственно французские, заимствованные из языка франков. Влиянием кельтского субстрата объясняются и некоторые фонетические особенности французского языка (наличие фонемы /y/).

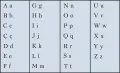

В истории французского языка выделяются старофранцузский (9–13 вв.), среднефранцузский (14–16 вв.), классический (17–18 вв.) и современный (с 19 в.) периоды. Французский язык старофранцузского периода существенно отличался от современного французского языка [в нём были дифтонги, трифтонги и аффрикаты, слова-парокситоны (с ударением на предпоследнем слоге), произносимые флексии, имелась двухпадежная система имени]. Первые памятники письменности – Страсбургские клятвы (842) и Секвенция о святой Евлалии (конец 9 в.). К памятникам этого периода также относятся эпическая поэзия, куртуазные романы, поэзия труверов. В среднефранцузский период французский язык испытал сильное влияние письменной латыни, откуда заимствовались лексика, словообразовательные элементы, синтаксические конструкции. В 16 в. произошла нормализация и кодификация общефранцузского письменно-литературного языка. 17–18 вв. – это период классической литературы на французском языке, прежде всего драматургии и прозы. См. также Литература Франции. В 18 – 1-й половине 19 вв. французский язык играл роль общеевропейского международного языка культуры. В 20–21 вв. в устной речи всё заметнее становятся отклонения от литературной нормы (сокращена парадигма времён; вопрос оформляется интонационно, без инверсии; отрицание постпозитивное, односоставное). Французский алфавит.

Французский алфавит.

Письменность на основе латинской графики. Есть много исторических, этимологических написаний, непроизносимых согласных.

20 марта ООН отмечает День французского языка.