Португальский язык

Португа́льский язы́к, язык португальцев, бразильцев и части населения бывших португальских колоний в Африке и Азии. Официальный язык Португальской Республики, Федеративной Республики Бразилия, Республики Ангола, Республики Мозамбик, Республики Гвинея-Бисау, Республики Кабо-Верде, Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи; один из официальных языков Республики Экваториальная Гвинея, Демократической Республики Восточный Тимор, а также особого административного района Аомынь (КНР; на практике используется в официальной сфере крайне редко). В Азии [в Аомыне, союзной территории Даман и Диу (Индия), Шри-Ланке] португальский язык был распространён в период колониального господства Португалии, но ныне почти утратил свои позиции. Один из официальных языков Европейского союза. Общее число говорящих около 240 млн человек (2014, оценка), в том числе в Португалии свыше 10,5 млн человек (оценка по переписи 2011), Бразилии свыше 190,7 млн человек (оценка по переписи 2010), Кабо-Верде около 491,6 тыс. человек (2010, перепись), Сан-Томе и Принсипи свыше 170,2 тыс. человек (2012, перепись). От 60 до 70 % населения владеют португальским языком в Анголе [население около 25,8 млн человек (2014, перепись)], Мозамбике [население свыше 28,8 млн человек (2016, оценка)], Гвинее-Бисау [население 1,5 млн человек (2009, перепись)]. В Восточном Тиморе число говорящих на португальском языке 23,5 %, в Аомыне оно незначительно.

Португальский язык – один из романских языков (иберо-романская группа). В Португалии различаются северные (исторические провинции Минью, Дору, Траз-уш-Монтиш), центральные (историческая провинция Бейра и район Коимбры) и южные (исторические провинции Эштремадура, Рибатежу, Алгарви) диалекты, а также говоры Мадейры и Азорских о-вов. Бразильский вариант португальского языка, в котором выделяются северная и южная диалектные зоны, имеет отличия в основном в фонетике и лексике. На основе португальского языка сложился ряд креольских языков; см. также Индоевропейские языки.

В вокализме 13 фонем. Они противопоставлены по открытости-закрытости (/ɛ/ – /e/, /ɔ/ – /o/, /ɐ/ – /a/); имеются носовые гласные, а также носовые дифтонги и трифтонги. Ударный и безударный вокализм сильно различаются: в безударной позиции фонемные противопоставления значительно нейтрализуются и гласные редуцируются (в варианте языка, распространённом в Португалии, сильнее, чем в бразильском варианте) вплоть до полного исчезновения. Ударение динамическое с чётким различием ударных и безударных слогов; место ударения не фиксировано. В консонантизме 18 фонем; варьируется реализация фрикативов /s/, /z/, /ʒ/, /ʃ/, в том числе на стыке слов; аффрикаты отсутствуют; в начале слова и при обозначении удвоенной буквой (rr) фонема /r/ реализуется как увулярная.

Португальский язык относится к языкам флективно-аналитического типа с элементами агглютинации.

Имя имеет категории рода (мужской и женский) и числа (показатель мн. ч. -s). Для ряда имён (с исходом на -l и на носовые дифтонги) характерно чередование основ в формах ед. и мн. ч.; например, ед. ч. pão – мн. ч. pães ‘хлеб’. В именах и глаголе наблюдаются чередования, связанные с влиянием конечного гласного на ударный (умлаут); например, sógro (с ударным [o]) ‘свёкор’ – sógra (c ударным [ɔ]) ‘свекровь’; escrévo (с ударным [e]) ‘я пишу’ – escréves (с ударным [ɛ]) ‘ты пишешь’.

Личные местоимения сохраняют падежные противопоставления (субъект – прямой объект – косвенный объект); при сочетании прямообъектных и косвенно-объектных местоимений образуются слитные формы. Личные местоимения чаще стоят в постпозиции к глаголу. Возможна вставка безударных местоимений в формы будущего времени и кондиционала между основой и суффиксом (интеркаляция): falar-lhe-ei ‘я с ним поговорю’.

Наклонения глагола: индикатив, конъюнктив, императив и кондиционал. Состав времён и принципы построения временнóй системы, включающие оппозицию абсолютных и относительных временны́х форм, в основном общероманские. Сложные времена образуются с помощью вспомогательного глагола ter (варианты с haver встречаются в бразильском варианте языка) и употребляются ограниченно. Используется простой плюсквамперфект индикатива на -ra (наряду со сложной формой). Сохраняется будущее время конъюнктива. Специфичным для португальского языка является личный, или спрягаемый, инфинитив.

Категория вида отсутствует. Для передачи модальных и видовых значений широко используются словосочетания с глаголами estar, ficar, ir, vir, ter и др., с инфинитивом или герундием.

Порядок слов относительно свободный.

Лексика имеет в основном латинское происхождение. Есть лексемы, отсутствующие в других романских языках (esquecer ‘забывать’, ontem ‘вчера’ и др.). Наряду с исконной лексикой, унаследованной из народной латыни, в португальский язык вошли книжные слова, заимствованные из письменного латинского языка. В португальском языке, как и в испанском, немало арабизмов. Лексика бразильского варианта имеет отличия, связанные как с формированием иных, чем в португальском варианте, значений слов, так и с распространением в Бразилии заимствований из африканских и индейских языков.

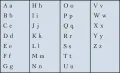

Начальный период истории португальского языка именуется галисийско-португальским (12 – середина 14 вв.), поскольку различия между португальскими и галисийскими говорами Иберийского п-ова были незначительны и в качестве литературной формы функционировал единый галисийско-португальский язык куртуазной поэзии.  Португальский алфавит. В истории собственно португальского языка выделяются 3 периода: старопортугальский (середина 14 – середина 16 вв.), классический (до середины 18 в.), современный (с середины 18 в.). Литературный португальский язык сформировался на основе взаимодействия южных и северных диалектов с ориентацией на язык Лиссабона.

Португальский алфавит. В истории собственно португальского языка выделяются 3 периода: старопортугальский (середина 14 – середина 16 вв.), классический (до середины 18 в.), современный (с середины 18 в.). Литературный португальский язык сформировался на основе взаимодействия южных и северных диалектов с ориентацией на язык Лиссабона.

Письменность на основе латинской графики. Первые памятники – Завещание короля Афонсу II (1214), «Записка о несправедливости» («Notícia de Torto», 1211–1216), строфа на галисийско-португальском языке в стихотворении окситанского трубадура Раймбаута де Вакейраса (конец 12 в.) (см. также Провансальская литература).