Латинский язык

Лати́нский язы́к (латынь), язык древних римлян, один из двух классических языков Европы (наряду с греческим языком). Приобрёл статус государственного в царскую эпоху Древнего Рима (754/753 – 510/509 до н. э.), в дальнейшем географические рамки его распространения неуклонно расширялись. После подчинения Риму в 30 г. до н. э. последнего эллинистического государства – Египта – стал функционировать как один (главенствующий) из двух государственных языков Римской державы (республики, затем – империи), что сформировало ситуацию греко-латинского билингвизма, расцвет которого пришёлся на 1–2 вв. н. э. Международный язык (приблизительно с 1 в. н. э. до 1714 – основной, затем наряду с различными новыми языками), использовавшийся в том числе в русской дипломатии [например, на латинском языке составлены договор Новгорода с Норвегией (Договорная грамота Новгорода с Норвегией о мире, 3 июня 1326 г.), Нерчинский (1689) и Кяхтинский (1727) договоры России с Китаем]. Был государственным языком большинства стран Европы, дольше всего Венгрии (до 1840, по другим данным, до 1844), Дубровника (до его оккупации Францией в 1806), Речи Посполитой (до 1795). С момента образования государства Ватикан (1929) один из его официальных языков. Один из культовых языков католической церкви.

Латинский язык принадлежит к латино-фалискской группе (подгруппе) италийской языковой ветви (группы). Как и другие италийские языки, наибольшие черты сходства обнаруживает с другими т. н. древнеевропейскими языками (кельтскими, германскими, балтийскими, славянскими), что обусловлено, по-видимому, их долговременным сосуществованием на общей территории в период после выделения отдельных ветвей из индоевропейского праязыка.

В истории латинского языка традиционно выделяются 3 основных периода: классический (6 в. до н. э. – 630-е гг.), средневековый (630-е гг. – конец 15 в.) и новолатинский (с конца 15 в.). В развитии классического латинского языка, в свою очередь, различают 5 периодов: архаический [начало 6 в. до н. э. (время создания первых письменных памятников) – начало 1 в. до н. э.]; классический в узком смысле [«золотая» латынь; начало 1 в. до н. э. (иначе – от начала литературной деятельности Цицерона в 80-х гг. 1 в. до н. э.) – условно 14 н. э. (смерть императора Августа)]; послеклассический литературный язык [«серебряная» латынь; 14 н. э. – конец 1 в. н. э. (первый век Империи)]; период, характеризовавшийся деятельностью архаистов [фронтонианцев (представителей литературного направления, названного по имени его главы Марка Корнелия Фронтона)] (2 в., отчасти 3 в.); поздняя латынь (4–7 вв.).

Латинский язык архаического периода не имел диалектов, но обнаруживал несколько говоров. Известны надписи, выполненные на пренестинском, ардеатинском, ланувинском, норбанском, тибуртинском, сатриканском и других говорах (иногда по отношению к латинским говорам и территориально близким идиомам используется обобщённый термин «сельские диалекты»). Говоры латинского языка, как и большинство языков Италии [кроме оскского (относится к оскско-умбрской группе/подгруппе италийской ветви), просуществовавшего до 1 в. н. э.], в классический период (точнее, к концу 1 в. до н. э.) были вытеснены латинским языком Рима. Новые признаки региональной раздробленности латинского языка появились в период поздней латыни (с 4 в. н. э.), когда выявились различия между латинским языком столицы и латинским языком провинции. Дальнейшее углубление локальных различий, ускорявшееся в условиях распада Западной Римской империи (официально – в 476) и краха централизованной системы образования, привело [преимущественно в течение «тёмных веков» (2-я треть 7 – нач. 9 вв.)] к возникновению романских языков; см. также статью Народная латынь. Первое официальное свидетельство того, что латинский язык стал непонятен большинству населения бывшей Римской империи, относится к 813 г. (17-е правило Турского собора). С этого времени латынь стала языком, который для огромного большинства владеющих ею является не родным, а, как правило, изучаемым (в начальной, средней или высшей школе).

Вокализм классического латинского языка («золотой» латыни) характеризуется наличием 6 пар гласных фонем, противопоставленных по долготе-краткости (a-ā, e-ē, i-ī, o-ō, u-ū, y-ȳ), а также (кроме a) по тембру. Существовал ещё один краткий гласный, произносившийся как нечто среднее между i и u (но не тождественный y), что отразилось в колебаниях написания (maxumus – maximus, lubet – libet, Trasumennus – Trasimennus и др.), но этот звук не имел соответствующей долгой пары и едва ли представлял собой особую фонему. Характерны также сохранение части дифтонгов (ae, oe, au; вторичны eu, ui); наличие ударения в пределах 2-го и 3-го слогов от конца (в нескольких исключениях – также на последнем слоге). К чертам консонантизма относится наличие 19 согласных, в том числе смычных звонких (b, d, g, gu̯) и глухих (p, t, k, ku̯), придыхательных (ph, th, kh, rh), носовых [m, n (с позиционным вариантом ŋ)], плавных (r, l), спирантов [s, zz (на письме z)], а также придыхания (h). Звук, обозначавшийся на письме буквой v, до 1 в. н. э. произносился как губно-губной ([w]), а с первого века Империи – как [v], поэтому, когда в 6–7 вв. в латинский язык стали попадать германские заимствования, содержащие губно-губной звук, пришлось для передачи данного звука ввести в алфавит букву w.

Морфологии имени свойственно наличие 3 родов (мужской, женский и средний), 6 падежей [им., род., дат., вин., отложительный (аблатив), звательный], а также локатива (как реликта), 5 типов склонения, двух чисел (единственное и множественное). Глагол имел 3 наклонения (индикатив, императив и конъюнктив), 2 залога (активный и пассивный), 4 спряжения в презенсе (классифицируемые по типу основ), 6 времён, распределяющихся между двумя параллельными морфологическими системами – инфекта (презенс, имперфект, футурум I) и перфекта (перфект, плюсквамперфект и футурум II).

Для синтаксиса характерны чёткие (последовательность времён) и тонкие различия в употреблении времён и наклонений. Порядок слов в предложении свободный.

Классический латинский язык обладал богатой лексической системой (словарь Э. Форчеллини в издании 1940 насчитывает свыше 90 тыс. слов).

Временем зарождения римской литературы считается середина 3 в. до н. э. (в 240 до н. э. поставлена первая трагедия на латинском языке), хотя известны и отдельные произведения словесности, созданные на более ранних этапах архаического периода [Законы двенадцати таблиц (451–450 до н. э.), речи, сентенции и другие сочинения Аппия Клавдия Цека (около 300 до н. э.)]. Возникновение понятия литературной нормы связано с деятельностью кружка Сципиона Эмилиана (середина 2 в. до н. э.). Особое значение для формирования литературного латинского языка имело в эпоху «золотой» латыни творчество Цицерона. В дальнейшем благодаря успешной нормализаторской работе римских грамматиков, эффективному функционированию системы образования и общей ориентации римского общества на традиционные ценности стало возможным зафиксировать языковые изменения на уровне 1 в. до н. э., в результате чего литературный язык вплоть до первых десятилетий 7 в. н. э. сохранял свои нормы.

В Средние века упадок образованности привёл к смене норм латинского языка во многих отношениях: изменились фонетика, морфология, синтаксис и лексика. Развилось несколько национальных видов произношения [основные – итальянское, немецкое (принятое до 1970 и в России, у медиков здесь используется и поныне), французское, испанское, английское], отличающихся друг от друга прежде всего различной трактовкой заднеязычных c и g в позиции перед передними гласными (e, i, ae, oe, y), группы ti перед гласным, а также произношением дифтонгов и вообще гласных. На морфологии и синтаксисе, помимо общего упадка языковой компетенции и влияния местных языков, сказывалась ориентация не на писателей эпохи «золотой» латыни, а на латинский перевод Библии Иеронима Стридонского, а также на богослужебные тексты (латинский язык стал языком Церкви на Западе уже в начале 3 в. н. э.) и сочинения отцов Церкви. Большую роль в распространении латинского языка сыграло появление в 11–13 вв. университетов, в которых латынь долгое время была единственным языком преподавания.

В качестве реакции на искажения латинского языка в эпоху Средневековья возникло (в 14 в.) движение гуманистов (первым из которых был Ф. Петрарка), потребовавших возвращения к нормам классического латинского языка. Это движение Возрождения охватило страны Европы в 15–16 вв. Латинский язык этого периода освобождается от средневековых наслоений; условной границей начала новолатинского периода обычно считают 1500 г. Крупнейшим писателем этой эпохи был Эразм Роттердамский. Особого развития латинский язык достиг в 17 – 1-й четверти 18 вв. преимущественно благодаря просветительской деятельности иезуитов с их образовательным методом (учащимся, в том числе во внеучебное время, разрешалось говорить только по-латыни), примеру которых последовали представители различных конфессий, в том числе православные [на латинском языке преподавали в открытой в 1615 киевской братской школе, в основанной в 1631 Петром Могилой славяно-греко-латинской школе при Киево-Печерской лавре, в созданной на их основе Киево-Могилянской академии, в Славяно-греко-латинской академии и в Московской духовной академии – её преемнице (до конца 1830-х гг.)]. В России центрами распространения латинского языка были Академия наук, учреждённая Петром I в 1724 г., а также университеты [в том числе Московский университет, в котором латинский язык был единственным языком преподавания с момента его основания (1755) до 1768], гимназии и духовные учебные заведения (академии и семинарии). Одним из лучших русских латинистов 18 в. был М. В. Ломоносов.

На рубеже 1830-х и 1840-х гг. сфера употребления латинского языка резко сократилась. Он прочно сохраняет позиции только в ботанике (описания новых таксонов) и в некоторых специфических видах документов (дипломы высших учебных заведений, в том числе о присвоении почётных научных званий и степеней); менее обязательно его использование в филологии, медицине и юриспруденции; по математике, физике и химии на латинском языке в 20–21 вв. вышли только отдельные научные публикации. С конца 19 – начала 20 вв. отмечается новый подъём интереса к возможности возвращения латинскому языку тех его функций, которые он имел в 17 – начале 19 вв. Так, с 1889 г. возобновился выпуск периодических изданий на латинском языке [журнал Alaudae (Италия)]. В 1956 г. в Авиньоне состоялся 1-й конгресс «живой латыни» (с участием представителя СССР), который с этих пор проходит регулярно. В 1969 г. в Риме основана Академия содействия латинской образованности (с участием в том числе представителей России), взявшая на себя функции координации действий, связанных с использованием и развитием латинского языка в наше время. Существует несколько менее известных обществ, ставящих те же цели. На латинском языке издаётся ряд журналов [Vox Latina (Саарбрюккен), Latinitas (Ватикан), Melissa (Брюссель), Epistulae Leoninae (Германия) и др.], ведётся регулярное радиовещание (например, в 1989–2019 работала финская служба новостей Nuntii Latini). Он широко используется в Интернете (журналы, чаты и др.), реже – в кинематографе [например, в фильме «Страсти Христовы» («The Passion of the Christ», режиссёр М. Гибсон, 2004) диалоги ведутся отчасти по-арамейски, отчасти по-латыни]. На латинский язык переводится всё больше произведений литературы Нового времени. Так, переведены сочинения А. С. Пушкина, Г. Р. Державина, Ф. И. Тютчева, В. С. Соловьёва, И. В. Гёте, Ф. Шиллера, Г. фон Клейста, Г. Гессе, Б. Брехта, М. Сервантеса, У. Шекспира, Д. Дефо, Ч. Диккенса, Р. Л. Стивенсона, А. Конан Дойла, Дж. Остин, Марка Твена, Джорджа Оруэлла, Э. По, Г. Лонгфелло. Особенно часто переводится детская литература: произведения Х. К. Андерсена, Карло Коллоди, Льюиса Кэрролла, А. А. Милна, Дж. Р. Р. Толкина, Дж. Роулинг, английской писательницы П. Л. Трэверс (автора детских книг о Мэри Поппинс), Л. Ф. Баума. Иногда на латинский язык переводят выступления действующих политиков. В 2016 г. в МГУ имени М. В. Ломоносова состоялась международная конференция, проведённая исключительно на латинском языке. Выходят словари и разговорники новой латыни.

С другой стороны, в 2010-е гг. произошло несколько изменений, негативно сказавшихся на статусе латинского языка. В июле 2011 г. в Мельбурне прошёл 18-й Международный ботанический конгресс, внёсший радикальные изменения в Международный кодекс ботанической номенклатуры: теперь (с 1 января 2012) для действительной публикации достаточно диагноза (описания) на английском языке, хотя латинские публикации по-прежнему допускаются. В католической церкви после некоторого улучшения положения латинского языка при папе Римском Бенедикте XVI (2005–2013), постаравшемся до некоторой степени сгладить последствия решений Второго Ватиканского собора и поддерживавшем использование латинского языка (10 ноября 2012 по инициативе Бенедикта XVI основана Папская академия латинского языка), возобладали противоположные тенденции, например, перестали создаваться латинские варианты некоторых важнейших документов, а журнал Latinitas, издаваемый с 1953 г., с конца 2013 г. публикует материалы не только на латинском, но и на других языках.

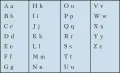

Латинский язык – объект изучения и преподавания в большинстве стран Европы, в том числе в России, в странах бывшего СССР (на Украине, в Белоруссии, Грузии, Армении, Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, Литве, Латвии, Эстонии, Молдавии), в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, в странах Латинской Америки (в Мексике, Аргентине, Чили, Венесуэле и др.), Азии (прежде всего в Японии, Современный латинский алфавит. Китае и Южной Корее, а также в Израиле, Турции), Африки (в ЮАР, Зимбабве, Сенегале, Малави). Общее число владеющих латинским языком трудно оценить, т. к. данные переписей их не учитывают; возможны лишь косвенные данные (так, число слушателей программы новостей из Финляндии в 2019 составляло около 40 тыс. человек).

Современный латинский алфавит. Китае и Южной Корее, а также в Израиле, Турции), Африки (в ЮАР, Зимбабве, Сенегале, Малави). Общее число владеющих латинским языком трудно оценить, т. к. данные переписей их не учитывают; возможны лишь косвенные данные (так, число слушателей программы новостей из Финляндии в 2019 составляло около 40 тыс. человек).

Первые письменные памятники латинского языка датируются 7–6 вв. до н. э. См. также статью Латинское письмо.