Немецкий язык

Неме́цкий язы́к, язык немцев, австрийцев, германошвейцарцев, лихтенштейнцев, эльзасцев и лотарингцев, а также цимбров и мохено (в Италии). Официальный язык Германии, Австрии, Лихтенштейна, один из официальных языков Швейцарии, Люксембурга, Бельгии. Распространён также в России и других странах бывшего СССР, во Франции (Эльзас и Лотарингия), Италии, Польше, Румынии, Венгрии, Чехии, Дании, США, Канаде, Бразилии и др. Один из официальных и рабочих языков Европейского союза. В странах Европейского союза второй (после английского языка) по степени распространённости иностранный язык. Второй (после английского) по частоте использования в научной сфере язык. Общее число говорящих на немецком языке как на родном или втором родном около 130 млн человек (2020, оценка), в том числе в Германии около 83 млн человек, в Австрии 8,9 млн человек, в Швейцарии 5,3 млн человек, в Лихтенштейне 35 тыс. человек, в Люксембурге 474 тыс. человек, в Италии [в основном в провинции Больцано (Южный Тироль)] 333 тыс. человек, в Бельгии 96 тыс. человек, в США 1,1 млн человек, в Канаде 623 тыс. человек. 7,5 млн человек принадлежат к немецкоговорящим меньшинствам (Россия, Румыния, Намибия). В России проживает 800 тыс. человек с немецкими корнями, некоторые из них говорят на немецком языке как на родном. Немецким языком как иностранным в мире владеет около 80 млн человек.

Немецкий язык относится к германским языкам (западная группа). В его основу легли близкородственные племенные диалекты франков, алеманнов и баварцев. Современные немецкие диалекты распадаются на 2 больших ареала – нижненемецкий и верхненемецкий (включает средненемецкие и южнонемецкие диалекты). Граница между нижне- и верхненемецким ареалами пролегает по «линии Бенрата», проходящей севернее Ахена, пересекающей Рейн южнее Дюссельдорфа, Эльбу выше Магдебурга и доходящей до Франкфурта-на-Одере. Средненемецкие диалекты делятся на западносредненемецкие (рипуарский, мозельско-франкский, пфальский, гессенский) и восточносредненемецкие (тюрингский, мейсенский, верхнесаксонский). На основе последних сформировался немецкий литературный, или стандартный, язык. В южнонемецкой группе выделяются баварский, швабский, алеманнский, верхнеалеманнский, восточнофранкский диалекты. В Швейцарии, Австрии, в меньшей степени в Люксембурге, Бельгии, Южном Тироле и Лихтенштейне, помимо стандартного немецкого используются местные диалектно окрашенные национальные варианты немецкого языка. В Швейцарии швейцарский диалект (исконно алеманнский) используется более широко, чем стандартный немецкий.

Для вокализма современного литературного немецкого языка свойственны: противопоставление долгих и кратких гласных, обусловливаемое характером слога (открытый – закрытый); наличие редуцированного [ə] в конце слова. Особенности консонантизма – противопоставление звонких и глухих согласных, вокализация r в зависимости от позиции в слове, отсутствие противопоставления согласных по твёрдости-мягкости; характерно наличие аффрикат, особенно типологически редкой /pf/. Гласные в начале слова или корня произносятся с твёрдым приступом, глухие согласные p, t, k – с придыханием. Ударение в исконных словах падает на 1-й слог корневой морфемы.

Грамматический строй немецкого языка характеризуется синтетическим и аналитическим способами выражения грамматических категорий; в системе имени – категориями рода (мужской, женский, средний), числа (единственное, множественное), падежа (именительный, родительный, дательный, винительный). Показателями рода служат суффиксы и артикль, показателем падежа существительного – артикль, в отдельных случаях также окончание. Систему спряжения образуют формы лица и числа: имеется 6 времён, 3 наклонения, 2 залога, 2 основных типа спряжения – т. н. слабый [с использованием формообразующего суффикса (продуктивный тип)] и сильный, с формообразованием по аблауту (закрытый список глаголов).

Для синтаксической системы немецкого языка характерен глагольный тип предложения; место личной формы глагола фиксировано; неличная часть сказуемого обычно занимает в самостоятельном предложении последнее место и образует с личной формой т. н. рамочную конструкцию; в придаточном предложении личная форма занимает последнее место, а неличная – предпоследнее. Адъективное (выраженное прилагательным) определение также включено в рамку, образуемую существительным с артиклем.

Для существительных характерно словосложение (например, Europameisterschaft, Fremdsprachenunterricht).

В лексике современного немецкого языка большое число заимствований из английского языка (которые частично подвергаются адаптации).

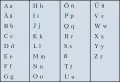

Немецкий алфавит. БРЭ. Т. 22.В истории немецкого языка выделяют 4 периода: древневерхненемецкий (8–11 вв.), средневерхненемецкий (12–13 вв.), ранненововерхненемецкий (14–16 вв.), нововерхненемецкий (с 17 в.). В древневерхненемецкий период, с принятием христианства, возникла немецкая письменность на основе латинской графики (в 8–9 вв.), в условиях господства латыни сложилась немецкая клерикальная и духовная письменная культура (в целях обеспечения лучшего понимания латинских источников). С этого времени литературная форма языка развивалась на базе сближения и переработки племенных диалектов. В средневерхненемецкий период расширилась сфера использования немецкого языка (на нём создавались произведения художественной литературы разных типов, образцы религиозной и деловой канцелярской письменности), произошло обособление немецкого языка от давления латинских оригиналов, появились тексты на бумажных носителях, расширилась немецкоязычная коммуникативная база. Ранненововерхненемецкий период – переходная эпоха в процессах выравнивания региональных (диалектных) языковых различий. Латынь была постепенно вытеснена из письменной культуры, резко увеличилось количество немецкоязычных текстов разных жанров благодаря изобретению в 15 в. И. Гутенбергом книгопечатания, которое способствовало распространению в Германии книжной культуры и усилению роли немецкого литературного языка. Для нововерхненемецкого периода характерны становление немецкого литературного языка наддиалектного типа, расширение социальной базы пользователей немецкой письменности, усиление нормализационных и кодификационных процессов, развитие периодической печати на немецком языке, стандартизация письменной и устной немецкой речи.

Немецкий алфавит. БРЭ. Т. 22.В истории немецкого языка выделяют 4 периода: древневерхненемецкий (8–11 вв.), средневерхненемецкий (12–13 вв.), ранненововерхненемецкий (14–16 вв.), нововерхненемецкий (с 17 в.). В древневерхненемецкий период, с принятием христианства, возникла немецкая письменность на основе латинской графики (в 8–9 вв.), в условиях господства латыни сложилась немецкая клерикальная и духовная письменная культура (в целях обеспечения лучшего понимания латинских источников). С этого времени литературная форма языка развивалась на базе сближения и переработки племенных диалектов. В средневерхненемецкий период расширилась сфера использования немецкого языка (на нём создавались произведения художественной литературы разных типов, образцы религиозной и деловой канцелярской письменности), произошло обособление немецкого языка от давления латинских оригиналов, появились тексты на бумажных носителях, расширилась немецкоязычная коммуникативная база. Ранненововерхненемецкий период – переходная эпоха в процессах выравнивания региональных (диалектных) языковых различий. Латынь была постепенно вытеснена из письменной культуры, резко увеличилось количество немецкоязычных текстов разных жанров благодаря изобретению в 15 в. И. Гутенбергом книгопечатания, которое способствовало распространению в Германии книжной культуры и усилению роли немецкого литературного языка. Для нововерхненемецкого периода характерны становление немецкого литературного языка наддиалектного типа, расширение социальной базы пользователей немецкой письменности, усиление нормализационных и кодификационных процессов, развитие периодической печати на немецком языке, стандартизация письменной и устной немецкой речи.

К 15 в. сложилось несколько областных вариантов немецкого литературного языка: нижненемецкий, кёльнский, юго-восточный, юго-западный и восточносредненемецкий, возникший в результате восточной колонизации в 12 в. и отмеченный смешением на новой территории диалектов (верхнесаксонский, силезский), которые несли в своей структуре средненемецкие, южнонемецкие, а отчасти и нижненемецкие черты. Восточносредненемецкий тип языка был способен конкурировать с другими литературными вариантами, его укреплению и распространению за пределами восточносредненемецкого района способствовала Реформация и, в частности, деятельность М. Лютера, особенно распространение его перевода Библии. Постепенно литературная норма восточносредненемецкого типа распространилась на Северную Германию, а также оказала влияние на язык юга (Австрия, Бавария, Швейцария). В 17 – 1-й половине 18 вв. влияние на развитие немецкого языка оказали художественная литература, периодические издания, научно-философские сочинения ранних просветителей (К. Томазиус, Х. фон Вольф). Завершающим этапом становления национального немецкого литературного языка стало появление во 2-й половине 18 в. немецкой классической литературы, философии и эстетики.

Первые труды по кодификации немецкого языка относятся к 17 в., для этого периода характерна деятельность патриотических языковых обществ. Наиболее авторитетные труды данного периода – грамматики Ю. Г. Шоттеля (1663) и И. Бёдикера (1690), в 18 в. вышли грамматика И. К. Готшеда (1748) и словарь И. К. Аделунга (1774–1786). В конце 19 – начале 20 вв. на основе образца сценической речи было нормализовано произношение, кодифицированное в руководстве Т. Зибса (1898). Традиция издания нормативных трудов по современной немецкой орфографии, грамматике и лексике восходит к деятельности К. Дудена, чьим именем названа многотомная серия работ по немецкому языку.

Современный литературный немецкий язык представлен тремя национальными вариантами: в Германии, Австрии и Швейцарии. Они различаются, во-первых, функциональным использованием литературного языка, характером соотношения с диалектами и обиходно-разговорным языком и, во-вторых, отдельными, частью нормативно закреплёнными, расхождениями в грамматике, словообразовании, лексике и фонетике.

Исследовательский и информационный центр по вопросам развития современного немецкого языка и культуры речи – Институт немецкого языка имени Г. В. Лейбница (основан в 1964), здесь составляются банк данных и национальный корпус немецкого языка. Институт имени Гёте (основан в 1951 как неправительственная организация) содействует популяризации немецкого языка за рубежом: имеет свои представительства в 92 странах мира.