Итальянский язык

Италья́нский язы́к, язык итальянцев и италошвейцарцев. Официальный язык Итальянской Республики и Республики Сан-Марино; один из официальных языков Государства-города Ватикан и Швейцарской Конфедерации (распространён в основном в кантоне Тичино). На итальянском языке говорят коренные жители Монако. Распространён также в г. Ницца (Франция), в отдельных населённых пунктах Словении и на п-ове Истрия в Хорватии. Итальянский язык сохраняют значительные группы итальянских эмигрантов в США, Канаде, Аргентине, Бразилии, Австралии, Франции, ФРГ и в других странах Америки и Европы. Один из официальных языков Европейского союза, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Общее число говорящих около 64,8 млн человек (2021, оценка), в том числе в Италии около 59 млн человек (2021, оценка), в Сан-Марино свыше 34 тыс. человек (2022, оценка), в Ватикане 764 человека (2023, оценка), в Швейцарии 678 тыс. человек (2017, оценка).

Итальянский язык – один из романских языков (итало-романская группа). На Апеннинском п-ове сформировались также итальянские диалекты, которые представляют собой самостоятельное продолжение народной латыни и существенно отличаются по структуре от итальянского языка, сложившегося на основе литературной формы флорентийского наречия тосканского диалекта. Генетически с ними связан корсиканский язык. Под влиянием диалектов сформировались региональные варианты итальянского языка. Некоторые диалекты имеют норму и письменно-литературную традицию. См. также Диалекты Италии.

В вокализме 7 фонем в ударной позиции и 5 в безударной, в которой снимается противопоставление по открытости-закрытости. Ударение динамическое, свободное, преимущественно на предпоследнем слоге. В консонантизме 21 согласная фонема и 2 полугласные. Характерно наличие аффрикат. У 15 согласных фонем есть долгие (удвоенные) монофонемные варианты. Оппозиция долгий-краткий имеет смыслоразличительную функцию: ср. dona ‘дарит’ – donna ‘женщина’, caro ‘дорогой’ – carro ‘телега’. В северном региональном итальянском языке удвоенные варианты отсутствуют. Преобладают открытые слоги. Слова заканчиваются на гласный.

Итальянский язык относится к языкам флективно-аналитического типа. Имя обладает категориями рода (мужской и женский) и числа, выражаемыми флексиями. Характерно синтетическое выражение этих категорий в одной флексии: например, -o – показатель ед. ч. муж. рода, -i – показатель мн. ч. муж. рода. Ряд слов муж. рода образует мн. ч. (или вариант мн. ч.) жен. рода с флексией -a: il muro (муж. род) ‘стена’ – i muri (муж. род) ‘стены’ – le mura (жен. род) ‘городские стены’. Определённость-неопределённость выражается соответствующими артиклями. Ограниченно используется партитивный артикль, вносящий значение ‘немного, сколько-то’.

Глагол имеет 4 наклонения: индикатив, конъюнктив, императив и кондиционал. Состав и принципы построения временнóй системы общероманские. Для простого перфекта (passato remoto) характерно чередование основ в глагольной парадигме: ruppi ‘я сломал’ – rompesti ‘ты сломал’. Сложные времена образуются со вспомогательными глаголами avere ‘иметь’ и essere ‘быть’. Отрицательный императив строится с помощью инфинитива: non parlare! ‘не разговаривай!’. Отличительная особенность итальянского языка на фоне других романских языков – использование сложной формы кондиционала в функции будущего в прошедшем. Залоги – активный и пассивный; для выражения последнего, помимо основных форм (личная форма глагола essere + причастие основного глагола или местоименная форма с возвратным местоимением se), ограниченно используются конструкции с глаголами venire ‘приходить’ и andare ‘идти’. Категория вида отсутствует, видовые оппозиции передаются противопоставлением временны́х форм и различными глагольными оборотами; например, «stare ‘быть, находиться’ + герундий» обозначает процесс действия в момент его осуществления. Неличные формы глагола – инфинитив (простой и сложный), причастие, герундий.

Личные местоимения сохраняют различие субъектных и объектных форм, а также, в части парадигмы, противопоставление прямого и косвенного объекта. В устной речи в качестве субъектных местоимений 3-го лица используются ударные формы объектных местоимений: ср. lui vede ‘он видит’ – vedo lui ‘(я) вижу его’. Притяжательные местоимения употребляются в основном с определённым артиклем.

Итальянский язык обладает развитой словообразовательной системой, особенно развито суффиксальное словообразование.

Порядок слов относительно свободный.

Лексика латинского происхождения. Фонетические различия между исконными (унаследованными из народной латыни) словами и книжными заимствованиями из письменной латыни выражены слабее, чем в других романских языках. Достаточно многочисленны ранние германизмы из готского языка и из языка лангобардов. В литературный язык вошли заимствования из диалектов. Региональные варианты имеют собственные лексические особенности.

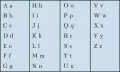

Наиболее ранний период в истории итальянского языка – конец 9 – 12 вв. Памятники этого периода на итальянском языке малочисленны, невелики по объёму и происходят преимущественно из южного диалектного ареала. Самые ранние из них – Веронская загадка (8 – начало 9 вв.), надписи (конец 9 – начало 10 вв.), а также записи свидетельских показаний – так называемые Капуанские тяжбы (960-е гг.). C 13 в. формируются литературные традиции на диалектах, в том числе первая поэтическая школа (сицилийская куртуазная поэзия), имевшая общеитальянское значение. В 13–16 вв. язык Италии именовался чаще всего вольгаре (volgare). Со 2-й половины 13 в. появляются разнообразные тосканские тексты, язык которых можно считать предшественником литературного итальянского языка. В 14 в. флорентийцы Данте Алигьери, Франческо Петрарка и Дж. Боккаччо в своём творчестве представили образец для дальнейшего развития литературного языка, а Данте сформулировал идею volgare illustre – общего для всей Италии литературного языка.  Итальянский алфавит.C 15 в. началось распространение этого варианта флорентийского в качестве литературного языка за пределы Тосканы. В 16–17 вв. литературный итальянский был нормирован и кодифицирован. В условиях отсутствия единого государства он стал основным письменно-литературным языком, а с 1860-х гг. – официальным языком Италии. До 2-й половины 20 в. литературный язык существовал преимущественно как письменный и итальянцы продолжали говорить в основном на диалектах. С 1950-х гг. на основе литературного языка стал складываться т. н. стандартный итальянский, постепенно вытесняющий диалекты в качестве средства устного общения. Письменность для итальянского языка основана на латинской графике.

Итальянский алфавит.C 15 в. началось распространение этого варианта флорентийского в качестве литературного языка за пределы Тосканы. В 16–17 вв. литературный итальянский был нормирован и кодифицирован. В условиях отсутствия единого государства он стал основным письменно-литературным языком, а с 1860-х гг. – официальным языком Италии. До 2-й половины 20 в. литературный язык существовал преимущественно как письменный и итальянцы продолжали говорить в основном на диалектах. С 1950-х гг. на основе литературного языка стал складываться т. н. стандартный итальянский, постепенно вытесняющий диалекты в качестве средства устного общения. Письменность для итальянского языка основана на латинской графике.