Испанский язык

Испа́нский язы́к (кастильский язык), язык испанцев и большинства народов Латинской Америки. Официальный язык Королевства Испания (в том числе анклавов Сеута и Мелилья в Северной Африке), Мексиканских Соединённых Штатов, ряда государств Центральной и Южной Америки [Республики Гватемала, Республики Гондурас, Республики Коста-Рика, Республики Никарагуа, Республики Панама, Республики Эль-Сальвадор; Аргентинской Республики, Боливарианской Республики Венесуэла, Республики Колумбия, Республики Парагвай (наряду с гуарани), Республики Перу (наряду с кечуа), Многонационального Государства Боливия (наряду с кечуа и аймара), Восточной Республики Уругвай, Республики Чили, Республики Эквадор], Антильских о-вов (Доминиканской Республики, Республики Куба, Пуэрто-Рико), Республики Экваториальная Гвинея. Распространён также в Андорре, США, на Филиппинах, в Западной Сахаре. Один из официальных языков ООН, ЮНЕСКО, Европейского союза, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организации американских государств. Общее число говорящих около 400 млн человек (начало 21 в., оценка), в том числе в Мексике около 106 млн (2007, оценка), в Колумбии около 43,6 млн, в Испании около 40 млн, в Аргентине около 38 млн, в США 34 млн человек (2005, перепись).

Испанский язык – один из романских языков (иберо-романская группа). Территория Испании делится на 2 диалектных ареала: северный (кастильский, северный эстремадурский, леоно-астурийский, арагоно-наваррский диалекты) и южный (андалусийский, южный эстремадурский, мурсийский, канарский диалекты). Северные диалекты – непосредственное продолжение народной латыни соответствующих регионов, южные возникали на основе кастильского диалекта по мере продвижения его носителей на юг в процессе Реконкисты. Латиноамериканские варианты испанского языка сложились преимущественно под влиянием южных диалектов. Испанский язык конца 15 в. дал начало сефардскому языку. На основе астурийских и арагонских говоров созданы нормированные варианты, претендующие на статус языка. Испанский язык послужил основой для ряда пиджинов и креольских языков (Антильские о-ва, Филиппины); см. также в статье Индоевропейские языки.

В вокализме 5 фонем, отсутствует противопоставление по открытости-закрытости, ударный и безударный вокализм не различается. Ударение динамическое, свободное, преимущественно на предпоследнем слоге. В консонантизме 20 фонем, отсутствуют звонкие корреляты у глухих фрикативов /θ/, /f/, /s/, /x/ и у аффрикаты /tʃ/. Смычные /b/, /d/, /g/ имеют позиционные варианты-спиранты.

Испанский язык относится к флективно-аналитическому типу с элементами агглютинации. Имя имеет категории рода (мужского и женского) и числа (показатель мн. ч. – -s). Определённость-неопределённость выражается соответствующими артиклями; значимо также отсутствие артикля. Выделяется т. н. артикль ср. рода (neutro) lo, служащий для окказиональной субстантивации прилагательных и словосочетаний, указывающих на свойства, качества: lo bueno ‘всё хорошее’, lo rey ‘качества, присущие королю’. На синтаксическом уровне выражена категория личности: прямое дополнение, обозначающее лицо, вводится предлогом «a».

У глагола 4 наклонения: индикатив, конъюнктив, императив и кондиционал, или потенциальное наклонение. В целом состав и принципы построения временнóй системы, включающей оппозицию абсолютных и относительных временны́х форм, общероманские. Сложные времена образуются со вспомогательным глаголом haber ‘иметь’. Имперфект и плюсквамперфект конъюнктива имеют по 2 грамматически омонимичные формы (на -se и на -ra). Отрицательный императив передаётся формами конъюнктива. Используются 2 бытийных глагола – ser и estar. В систему времён включаются т. н. длительные времена, образуемые глаголом estar и герундием и выражающие, в зависимости от формы времени глагола, длительность, актуальность, незаконченность действия. Категория вида отсутствует; видовые оппозиции передаются временны́ми формами во взаимодействии с лексическим значением глагола, а также глагольными оборотами. Залоги – активный и пассивный, выражаемый конструкцией «личная форма глагола ser + причастие основного глагола», а также местоименной формой с возвратным местоимением se. Среди неличных форм глагола – инфинитив (простой и сложный), причастие, герундий.

Широко используются глагольные обороты, передающие различные видовые и модальные значения, в том числе «ir + a + инфинитив», «tener + причастие», «estar + причастие», «haber que + инфинитив».

Личные местоимения сохраняют падежные противопоставления (субъект – прямой объект – косвенный объект). Система указательных местоимений трёхчленная: ese ‘тот’ (около собеседника) – este ‘этот’ (около говорящего) – aquel ‘тот’ (предмет, удалённый от обоих собеседников).

Порядок слов относительно свободный. При препозиции прямого дополнения обязательна местоименная реприза.

Лексика в основном латинского происхождения; как и в других романских языках, она включает исконные слова народной латыни и книжные заимствования из письменной латыни. Ряд слов унаследован из иберского и кельтского субстратов. Многочисленны арабские заимствования. Лексика латиноамериканских вариантов испанского языка отличается своеобразием: архаизмы, сдвиги в значении слов, заимствования из местных индейских языков.

Литературный язык сформировался на основе кастильского диалекта. В его истории выделяются периоды: староиспанский (10 – середина 13 вв.), среднеиспанский (середина 13 – конец 15 вв.), классический – т. н. золотой век испанской литературы (16 – 1-я половина 17 вв.), языка Нового времени (2-я половина 17 – 19 вв.), современный (с начала 20 в.). Норма латиноамериканских вариантов варьируется от страны к стране и отличается от пиренейской.

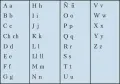

Испанский алфавит.Письменность на основе латинской графики. Первые памятники – Эмилианские глоссы (конец 9 – начало 10 вв.) и Силосские глоссы (10 в.), первый литературный памятник – «Песнь о моём Сиде» (около 1140).

Испанский алфавит.Письменность на основе латинской графики. Первые памятники – Эмилианские глоссы (конец 9 – начало 10 вв.) и Силосские глоссы (10 в.), первый литературный памятник – «Песнь о моём Сиде» (около 1140).

23 апреля ООН отмечает День испанского языка.