Арабское письмо

Ара́бское письмо́, буквенное письмо, используемое для арабского языка, а также, с соответствующими модификациями, ираноязычным населением Ирака (для курдского языка), Ирана (для персидского языка) и Афганистана (для языков пушту и дари), в Пакистане и Индии (для языков урду, брауи, кашмири), в КНР (для уйгурского языка), мусульманами-суннитами в Камбодже и в юго-западных районах Вьетнама (для чамского языка) и многими другими народами. До начала 20 в. использовалось в Малайзии, на Филиппинах, в Индонезии (для яванского, сунданского, балийского и других языков), в Африке (для языков суахили, сомали, фула, хауса), для турецкого языка, а также для белорусского (у татар Белоруссии), сербскохорватского (у бошняков) языков, для капского африкаанса и др.; до конца 1920-х гг. – для азербайджанского, казахского, киргизского, татарского, туркменского, узбекского, таджикского языков, для некоторых языков народов Дагестана.

Источник арабского письма – набатейское письмо (было распространено в Набатейском царстве во 2 в. до н. э. – 2 в. н. э.), которое восходит к консонантному сирийско-арамейскому (древнеарамейскому) письму. Набатейским письмом арабоязычные жители Синайского п-ова и Северной Аравии пользовались и позже – в 4–6 вв.: в надписях из Намары (328), из Зебеда (512), из древних христианских храмов. В них есть элементы курсивного письма – соединяющие многие буквы лигатуры, принятые позднее в арабском письме.

Согласно арабской языковедческой традиции, собственно арабское письмо сложилось в начале 6 в. в г. Хира – столице арабского княжества Лахмидов (находилась в 5 км к югу от г. Куфа, Ирак), откуда проникло в Западную Аравию, в район Хиджаза, в города Мекка и Медина. Дальнейшее развитие арабское письмо получило с середины 7 в., когда был записан Коран.

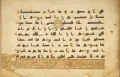

Фрагмент Корана, выполненный на пергамене почерком куфи. Ок. 850. Британская библиотека, Лондон. Or 1397. Fol. 30r.Арабское письмо складывалось как фонематическое, однако первоначально включало обозначения только согласных фонем. Поскольку многие буквы имели одинаковые начертания, к концу 7 в. была выработана система дополнительных внутристрочных, надстрочных и подстрочных (диакритических) знаков для различения сходных букв, для обозначения гласных, их отсутствия и удвоения согласных. Окончательная система арабского письма была выработана в течение 8–9 вв.; в основных чертах сохранилась до настоящего времени.

Фрагмент Корана, выполненный на пергамене почерком куфи. Ок. 850. Британская библиотека, Лондон. Or 1397. Fol. 30r.Арабское письмо складывалось как фонематическое, однако первоначально включало обозначения только согласных фонем. Поскольку многие буквы имели одинаковые начертания, к концу 7 в. была выработана система дополнительных внутристрочных, надстрочных и подстрочных (диакритических) знаков для различения сходных букв, для обозначения гласных, их отсутствия и удвоения согласных. Окончательная система арабского письма была выработана в течение 8–9 вв.; в основных чертах сохранилась до настоящего времени.

Арабский алфавит включает 28 букв для обозначения согласных; из них 3 буквы (алиф, вав, йа) используются также для обозначения долгих гласных, алиф используется и как «подставка» для значков, отмечающих краткие гласные в начале слова.

Алфавитный порядок букв первоначально следовал порядку арамейского алфавита; дополнительные, собственно арабские буквы с диакритическими знаками помещались в конце. Затем возникла группировка букв по сходной форме (западный – т. н. магрибский – тип). В результате установился современный порядок следования букв, с учётом их сходных форм и сходного произношения.

Бóльшая часть букв арабского письма в зависимости от позиции в слове имеет 2, 3 или 4 начертания: конечное, срединное, начальное, обособленное (изолированное) (см. таблицу «Арабский алфавит»). Некоторые пары букв образуют на письме лигатуры. Направление письма – справа налево.

Арабский алфавит.Различают ряд разновидностей (шрифтов, «пóшибов», почерков) арабского письма: куфическую (т. н. куфи) – орнаментально-декоративную; дивани, рук‘, рейхани, магриби, сульс, насх и др. Два основных типа арабского письма– монументальное и курсивное – послужили в дальнейшем для развития искусства декоративного письма и каллиграфии. Для стандартного типографского набора используется упрощённая форма почерка – насх.

Арабский алфавит.Различают ряд разновидностей (шрифтов, «пóшибов», почерков) арабского письма: куфическую (т. н. куфи) – орнаментально-декоративную; дивани, рук‘, рейхани, магриби, сульс, насх и др. Два основных типа арабского письма– монументальное и курсивное – послужили в дальнейшем для развития искусства декоративного письма и каллиграфии. Для стандартного типографского набора используется упрощённая форма почерка – насх.

Фрагмент Корана, выполненный типографским шрифтом насх. 2019.

Фрагмент Корана, выполненный типографским шрифтом насх. 2019.

Первыми писчими материалами были папирус, пергамен, позже – бумага, первыми письменными принадлежностями – тростниковое перо (реже – птичье перо или пальмовая веточка) и чернильница с чернилами, которые изготавливались из органического сырья (железистые ореховые чернила) или из сажи от сжигания маслянистых веществ.

Наиболее ранние памятники арабского письма, дошедшие до нашего времени, – административные документы и переписка арабских наместников 2-й половины 7 в. на папирусе. Самые ранние сохранившиеся отрывки из Корана, написанные на пергамене, относятся к рубежу 7–8 вв. Старейшие датированные рукописи Корана на пергамене восходят к 10 в., на бумаге – к 11 в.

В мусульманской культуре и в мусульманском искусстве арабское письмо используется как декоративно-художественное средство – для украшения архитектурных сооружений, в прикладном искусстве – для украшения сосудов, ковров, тканей, рукописных книг. Эстетическое восприятие арабского письма нашло отражение в средневековой арабской поэзии.

В средние века арабское письмо широко распространилось среди неарабоязычных народов в результате арабских завоеваний и распространения ислама, хотя оно и не соответствовало строю их языков.