Подвижный пояс

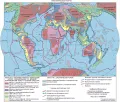

Подви́жный по́яс, термин широкого пользования, под которым понимается крупный участок земной коры, характеризующийся интенсивными тектоническими, магматическими и горообразовательными процессами. Подвижные пояса континентов (орогены, складчатые пояса) представляют собой гигантские линейные структуры земной коры, протягивающиеся на многие тысячи километров внутри или по краям континентов и разделяющие (обрамляющие) древние платформы. Ширина подвижных поясов обычно не превышает 1000 км. Мощность земной коры достигает 40–75 км, возраст коры не древнее 1 млрд лет. Главные подвижные пояса – Урало-Охотский (Урало-Монгольский), Северо-Атлантический, Альпийско-Гималайский, Тихоокеанский, который обычно разделяют на Западно-Тихоокеанский пояс и Восточно-Тихоокеанский пояс. Тектоническая карта мира

Тектоническая карта мира

Строение подвижных поясов континентов

В областях, где складчатые структуры подвижных поясов выходят на поверхность, выделяют разновозрастные складчатые системы сложного внутреннего строения, разделённые крупными массивами докембрийской континентальной коры (в прошлом – микроконтиненты в океанах) или межгорными прогибами. Несколько складчатых систем иногда объединяют по структурному и/или геоисторическому признаку в складчатые области (например, Верхояно-Чукотская складчатая область Западно-Тихоокеанского пояса, Алтае-Саянская складчатая область Урало-Охотского пояса). Складчатые образования подвижных поясов частично перекрыты осадочными чехлами молодых платформ.

Коллизионные и аккреционные пояса

Большинство подвижных поясов континентов, кроме Тихоокеанского, относятся к межконтинентальному (коллизионному) типу; они возникли на месте океанов, раскрывшихся главным образом в позднем рифее при распаде единого крупного континента (Альпийско-Гималайский пояс – на месте океана Неотетис, образовавшегося в юрском периоде). Межконтинентальные пояса завершили своё развитие (кроме Альпийско-Гималайского пояса) полным поглощением океанической коры и коллизией ограничивающих их континентов. Тихоокеанский пояс окраинно-континентального (аккреционного) типа зародился на границе распадавшегося в позднем рифее суперконтинента с предшественником Тихого океана; его развитие было связано с субдукцией (поддвигом) океанической коры под смежные континенты. Пояс формировался в ходе тектонической аккреции (присоединения) микроконтинентов и островных дуг к краям континентов и ещё не закончил своё развитие.

Эпиплатформенные пояса

Коллизионные и аккреционные подвижные пояса являются первичными (в 20 в. их называли эпигеосинклинальными – устаревший термин). Выделяют также вторичные подвижные пояса, сформировавшиеся в результате тектонической активизации и повторного горообразования в пределах территорий, уже вступивших в платформенное развитие; такие подвижные пояса называются внутриконтинентальными эпиплатформенными, или поясами возрождённых гор. Типичным примером является Центральноазиатский пояс, включающий горные сооружения Гиндукуша, Тянь-Шаня, Памира, Куньлуня, Наньшаня, Циньлина, Алтая, Саян, Прибайкалья, Забайкалья.

Рифтовые системы

К подвижным поясам континентов иногда также относят рифтовые системы (Западно-Европейская, Байкальская, Восточно-Африканская), для которых характерны сокращённая мощность земной коры (25–35 км), вулканизм и интенсивная сейсмичность.

Подвижные пояса океанов и переходных зон

Некоторые исследователи выделяют подвижные пояса океанов и переходных зон от континентов к океанам, распространяя это понятие на тектонически и магматически активные линейные структуры океанической коры – срединно-океанические хребты и глубоководные желоба.

О полезных ископаемых, связанных с подвижными поясами, см. в статье Земля (раздел Тектонические структуры).