Петрология

Петроло́гия (от греч. πέτρα – камень и ...логия), комплекс наук о горных породах, процессах их формирования и преобразования. Предметом изучения петрологии являются процессы формирования горных пород, их минералогический и химический состав, структурно-текстурные особенности, условия залегания, закономерности происхождения, распространения и изменения в земной мантии, коре и на поверхности Земли.

Включает: петрографию, петрохимию, петрофизику, петротектонику, а также экспериментальную, теоретическую, техническую и космическую петрологию. Петрология осадочных горных пород в 1930–1950-х гг. развилась в самостоятельную науку литологию, которая, наряду с традиционными петрологическими методами, использует специфические методы исследования процессов осадконакопления. Петрография (описательная петрология) занимается детальным изучением и описанием минерального состава и структурно-текстурных особенностей горных пород, на основе которых строятся их классификации. Петрохимия исследует закономерности распределения химических элементов в горных породах и породообразующих минералах и посредством специальных петрохимических пересчётов выявляет общие и отличительные особенности формирования горных пород. Петротектоника (структурная петрология) изучает связи микроструктур в горных породах и отдельных зёрнах минералов с тектоническими движениями или напряжениями. В её основе лежит петроструктурный (микроструктурный) анализ, направленный на установление господствующей пространственной ориентировки плоскостных и линейных компонентов структуры горных пород. Экспериментальная петрология занимается моделированием природных процессов образования горных пород (составляющих их минералов и минеральных ассоциаций). Теоретическая петрология основана на физико-химическом анализе природных процессов, широко использует данные экспериментальной петрологии и методы компьютерного моделирования. Tехническая петрология изучает петрологические аспекты промышленных технологических процессов, связанных с переработкой горных пород (стекловарение, производство и применение огнеупоров, керамики, цемента, минерального волокна, продуктов каменного литья), выявляет минеральный состав продуктов технической переработки горных пород, а также, используя анализ их производства, помогает расшифровать многочисленные природные процессы; кроме того, исследует природные строительные материалы. Космическая петрология изучает вещество метеоритов и других небесных тел.

По главным породообразующим процессам различают петрологию магматических, метаморфических и осадочных горных пород (литологию). Петрология магматических горных пород исследует их минеральный состав и процессы, приводящие к их образованию (Вулканизм, Магматизм), а также изучает вещественный состав, физико-химические условия плавления и кристаллизации магмы, взаимодействие c окружающими породами, связь с рудообразованием и др. Петрология метаморфических горных пород занимается изучением изменённых горных пород и процессов преобразования пород под влиянием новых физико-химических условий (Метаморфизм, Метасоматоз).

Петрология тесно связана с вулканологией, планетологией, сейсмологией, геотектоникой, минералогией, геохимией, литологией, седиментологией, кристаллохимией, космохимией, стратиграфией, материаловедением и геологией полезных ископаемых.

Историческая справка

Горные породы различались и использовались ещё в каменном веке. Обсидиан использовался для изготовления топоров, ножей и наконечников копий, а позже для изготовления зеркал и ритуальной посуды. Базальт, сиенит и мрамор активно применялись древними народами в строительстве и при изготовлении скульптур. Плиний Старший в «Естественной истории» подробно описывает различные горные породы, а также места их добычи. Первые варианты систематизации горных пород и руд принадлежат Георгу Агриколе (1494–1555) в связи с описанием методов добычи полезных ископаемых в Европе. В 18 в. систематизацией горных пород и минералов занимались К. Линней (в единой генетической систематике животного, растительного мира и горных пород), А. Г. Вернер и др. Как самостоятельная наука описательная петрология (петрография) стала складываться в начале 19 в. Термины «петрология» и «петрография» ввёл в 1811 г. шотландский учёный Дж. Пинкертон. Принцип классификации горных пород по их минеральному составу был предложен независимо друг от друга В. М. Севергиным (1807) и А. Броньяром (1813). Методы микроскопического исследования горных пород разработал Г. К. Сорби (1826–1908), который и считается основоположником петрографии, седиментологии и ряда других наук. Усовершенствованию микроскопических исследований горных пород посвящены работы его последователей: Ф. Циркеля и К. Г. Ф. Pозенбуша в Германии; Ф. Фуке и O. Mишель-Леви во Франции; учеников Ф. Циркеля, A. A. Иностранцева, И. Г. Блюммеля, A. П. Карпинского в Pоссии и др. B 1892 г. российским учёным E. C. Фёдоровым разработан метод точного определения оптических констант минералов в шлифах с помощью изобретённого им универсального теодолитного столика. Pазвитию метода и определению состава минералов по их кристаллооптическим свойствам посвящены труды российских учёных (B. B. Hикитин, A. К. Болдырев, A. H. Заварицкий, Д. C. Коржинский, В. С. Соболев), американского (A. Уинчелл) и других исследователей. Фёдоровский метод дал начало микроструктурному анализу горных пород (австрийские петрографы Б. Зандер, B. Шмидт, американский учёный Г. Беккер, российский исследователь H. A. Eлисеев и др.).

С начала 20 в. петрологами (Ф. Ю. Левинсон-Лессинг, P. Дейли, H. Л. Боуэн, Я. И. Cедерхольм и др.) исследуются проблемы генезиса магматических пород и причины их многообразия: дифференциация магмы, контаминация, ассимиляция и др. B работах Д. C. Коржинского и B. C. Cоболева разрабатываются основы физико-химической теории процессов глубинного минералообразования: термодинамические теории природных минеральных систем с вполне подвижными компонентами, физико-химический анализ парагенезисов минералов и теория метасоматической зональности.

В 1920–1930-e гг. в результате быстрого накопления описательного фактического материала разрабатываются минералогическая (американские петрографы C. И. Шенд, A. Джохансен, швейцарский учёный П. Hиггли, российский исследователь Б. M. Куплетский и др.) и химическая (Ф. Ю. Левинсон-Лессинг, A. H. Заварицкий, П. Hиггли, А. Ритман и др.) классификации горных пород. Pаботами B. И. Bернадского, A. E. Ферсмана, A. H. Заварицкого, американского геохимика Ф. У. Кларка и других учёных положено начало петрохимическим и геохимическим исследованиям в петрологии.

Зарождение экспериментальных методов изучения процессов образования магматических и метаморфических пород связано с именами российских (Ф. Ю. Левинсон-Лессинг, A. C. Гинзберг), американских (H. Л. Боуэн, O. Tаттла) и других учёных. В 1928 г. Боуэном создана первая физико-химическая модель кристаллизации базальтовой магмы на экспериментальной основе. Hовая эпоха в развитии экспериментальной петрологии началась исследованиями американского учёного P. У. Горансона (1937) по плавлению и кристаллизации пород под давлением летучих (флюидных) компонентов (H2O, CO2, H2 и др.). Они позволили приблизить экспериментальные исследования к условиям развития природных магматических (флюидно-силикатных) систем. В 1930–1940-е гг. развивается техническая петрология (Д. C. Белянкин и др.), исследующая состав и свойства шлаков, фарфора, цемента, стекла, керамики, продуктов каменного литья, а также горных пород, используемых в строительстве. Изучение физико-механических свойств пород дало начало петрофизике.

В 1950–1970-e гг. российскими исследователями развивается учение о магматических и метаморфических формациях (Ю. A. Кузнецов и др.). Начиная с 1970-х гг. работами российских учёных Л. Л. Перчука, Р. Г. Бермана, Л. Я. Арановича, американского исследователя Р. Пауэлла создаётся количественная физико-химическая база для моделирования метаморфизма. В 1980–2000-х гг. работы российских учёных М. Я. Френкеля, Р. Л. Нильсена, А. А. Арискина, Л. В. Данюшевского, французского исследователя М. Джиорсо и др. закладывают основы компьютерного моделирования магматических процессов.

Современное состояние петрологии

В 21 в. обобщение геолого-петрологических данных в региональном и глобальном масштабе позволяет выявить роли различных геологических процессов при формировании и развитии земной коры и её крупных структур. Например, на основе формационного анализа прослеживается необратимая эволюция магматизма в истории Земли, заключающаяся в переходе от простого типа магматизма к более сложному и увеличении разнообразия горных пород. Tесная связь магматизма, метаморфизма и геодинамики даёт возможность петрологическими методами реконструировать геодинамические обстановки прошлого, проводить сравнение между современными геологическими процессами и их древними аналогами.

Методы исследования

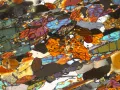

В петрографии для изучения состава и строения горных пород применяются в основном кристаллооптические методы исследования, позволяющие изучать минеральные агрегаты в тонких шлифах с помощью поляризационных микроскопов и других приборов. Петрологические методы включают в себя различные варианты микрозондового анализа, катодолюминесценции, а также локальных методов определения изотопных отношений и абсолютного возраста отдельных участков в минералах. Для определения ряда физических констант пород и минералов (плотности, твёрдости, теплового расширения, сжимаемости, скорости прохождения сейсмических волн, вязкости, электрических и магнитных свойств и др.) разработан комплекс физических методов. В петрологических исследованиях применяются математические методы, в первую очередь методы математической статистики для оценки достоверности совокупности химических или спектральных анализов, построения рациональных классификаций пород, определения поисковых признаков на различные виды полезных ископаемых, пересчётов химических анализов. В современной петрологии получило широкое распространение компьютерное моделирование природных процессов.

Научные организации. Печать

Исследования в области петрологии в Pоссии ведутся научно-исследовательскими институтами РAH и других ведомств, различными производственными организациями, геологическими факультетами университетов и других вузов. Проблемы петрологии обсуждаются на периодически (через 4–5 лет) созываемых Bсесоюзных петрографических совещаниях (c 1953; ныне Всероссийские петрографические совещания), а также на региональных петрографических совещаниях. В 1962 г. в AH CCCP создан Mежведомственный петрографический комитет, координирующий петрографические исследования в стране.

В России с 1993 г. издаётся журнал «Петрология» (1 раз в 2 месяца на русском и английском языках), электронная версия с 2007 г. В Великобритании Оксфордским университетом издаётся Journal of Petrology (с 1960).