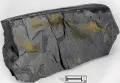

Глинистый сланец

Гли́нистый сла́нец, плотная сланцеватая, не размокающая в воде глинистая порода. Образуются при перекристаллизации аргиллитов на последней стадии литогенеза, в процессе метагенеза при температуре 200–350 °C и давлении (1–3)·108 Па на глубинах свыше 6 км.

Состав. Строение

Состоят из каолинита и других глинистых минералов, серицита, хлоритов, а также гюмбелита, пумпеллита, талька, пирофиллита, углистого или битуминозного вещества. Акцессорные минералы – пренит, цеолиты (ломонтит, сколецит), альбит, микроклин, эпидот, цоизит, анатаз, брукит, турмалин и др. Включения обломков кварца, полевых шпатов и горных пород в глинистых сланцах остаются неперекристаллизованными. Цвет наследуется от глин и аргиллитов, часто тёмно-серый и чёрный (у аспидных сланцев), а также зеленоватый, серый и красноватый (редко). Структура лепидобластовая, текстура сланцеватая (приобретены в процессе метаморфических преобразований). Пористость 1–3 %. При нарастании температуры и давления превращаются в более крупнолепидобластовые серицитовые и хлоритовые филлиты, мусковитовые и биотитовые сланцы.

Распространение

Глинистые сланцы характерны для осадочных формаций складчатых областей (известны на Большом Кавказе, Урале, Алтае, в Саянах и др.). Залегают в основании глубоких впадин (авлакогенах) платформ.

Практическое значение

Используются как кровельные сланцы и для внешней и внутренней облицовки стен (толщина плиток 5–10 мм), в электротехнической промышленности (низковольтные распределительные щиты, рубильники и др.); в дроблёном, обожжённом и вспученном виде – как наполнитель для лёгких бетонов. В 19 – начале 20 вв. из аспидных сланцев изготавливали грифельные доски для школ.